В купе поезда Байройт-Нюрнберг сидели двое: Адзуки и солидный господин, лось без рогов. Лось всё время поездки неотрывно читал газету. Иногда он перелистывал страницу. В то мгновение, когда газета не закрывала его лица, Адзуки разглядела на носу господина пенсне в золотой оправе.

Адзуки сидела разбитая. Она не могла поверить, что Джуно поступила так подло. В её маленьком математическом мире сложилось уравнение, где переменная X (Луис) и Y (Адзуки) в сумме давали безбедную, счастливую жизнь. Откуда в этом уравнении появилась переменная Z, Адзуки не понимала. Как бы она не решала это уравнение, Джуно всегда оставалась с Луисом. Чем больше она считала, тем больше убеждалась, что её с Луисом брак был бы обречён. Это логическое заключение породило в её душе брешь, которая с каждой секундой всё ширилась и ширилась. Если долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть в тебя.

У Адзуки заболела голова. Она закрыла блокнот и положила его на стол, предварительно заложив карандаш за ухо. Безрогий господин перелистнул газету. Он закурил сигару. Адзуки долго наблюдала, как клубы голубоватого дыма в воздухе перекатывались, сливались друг с другом, а затем исчезали в открытом окошке. Гул железной дороги действовал на неё успокаивающе.

До прибытия на станцию Пегниц оставалось два часа. Адзуки оставила почтенного господина в одиночестве и направилась в вагон-ресторан. В ресторане, к удивлению Адзуки, никого не было. Столы, накрытые белыми скатертями, пустовали. Есть совсем не хотелось. Она вызвала официанта и заказала горькую ореховую настойку.

— Извините, фройляйн, но, согласно директиве, мы не можем подавать алкоголь без какой-либо закуски, — в голосе официанта чувствовалось по-немецки вымуштрованная исполнительность. — Возьмите хотя бы бутербродов на двести марок.

Адзуки поняла, что спорить с образцовым официантом, породистым догом, бесполезно. "Бутерброды так себе закуска, — подумала она, листая меню. — Ах, будь, что будет".

— Тогда к ореховой принесите, пожалуйста, две порции салата оливье.

— Слушаюсь — официант, не задавая вопросов, поклонился, развернулся по-армейски и ушёл на кухню.

Через десять минут Адзуки при помощи двух вилок уминала оливье за обе щеки. На салфетке, которую она перед трапезой заткнула за воротник, вырисовывалось целое майонезное море, в котором плавали нарезанные из моркови морские звёзды, листья от салата и гороховые жемчужины. Адзуки ела с таким аппетитом, что кельнер глядел на неё с известной долей любопытства. Он ещё никогда не видел такого голодного зверя, однако Адзуки была не голодна. Ей надо было что-то делать со своим горем. Спустя полчаса от оливье осталось полсалатницы. Адзуки остановилась. Она глядела на литровую бутылку ореховой настойки. Олениха вспомнила "Фауста" Гёте, которого прочитала по совету профессора Лукаша:

— Бутыль с заветной жидкостью густою,

Тянусь с благоговеньем за тобою!

В тебе я чту венец исканий наш.

Из сонных трав настоянная гуща,

Смертельной силою, тебе присущей,

Сегодня своего творца уважь!

Взгляну ли на тебя — и легче муки,

И дух ровней; тебя возьму ли в руки —

Волненье начинает убывать.

Адзуки открыла заранее откупоренную официантом бутыль и взяла хрустальный стакан.

— Пожалуй-ка, наследственная чаша,

И ты на свет из старого футляра.

Я много лет тебя не вынимал.

Адзуки осушила первый стакан. Закусив оливье, она налила себе второй стакан. Кельнер за шторкой начал облизываться. Первый раз в жизни он видел, как гость ест с таким аппетитом. Хотя официант и был воспитан в строгой пуританской морали с присущей ей прусскими добродетелями, его терпение подошло к концу. Он прибежал на кухню, где повар остужал уже готовых карпов в сметане, достал бутыль анисовой водки, осушил две рюмки и закусил уже остывшей рыбкой. Повар не поверил своим глазам.

— Ганс, какая муха тебя укусила?

— Вон, сидит за третьим столиком, иди, глянь. — ответил официант, мерзко чавкая. С подбородка кельнера стекала сметана.

Повар вернулся, протёр лоб фартуком, осушил стакан анисовой и сам закусил карпом.

Спустя час бутылка ореховой опустела. До прибытия в Пегниц оставалось тридцать минут. Адзуки промокнула губы, кинула заляпанную салфетку в пустую салатницу и вызвала официанта.

— Кельнер, счёт!

Когда появился официант, она сидела, запрокинув ногу на ногу. Кельнер положил перед ней счёт, забрал салатницу и пустую бутылку и хотел было уйти, но почувствовал на себе пристальный взгляд. Повеселевшая Адзуки с любопытством смотрела на вымазанный в сметане подбородок официанта.

— Дурашка — игриво произнесла Адзуки и щёлкнула кельнера по носу зубочисткой.

Когда она вернулась в купе, лось без рогов читал газету. Адзуки плюхнулась на кресло напротив лося и уставилась на его безрогую голову. Где-то она уже видела этого господина.

— Простите, — обратилась она к лосю, — вы случайно не господин Дворжак, директор банка "Бавария"? Просто вы на него жуть как похожи.

Адзуки облокотилась на стол. Ореховая ударила ей в голову.

Господин ничего не ответил. Адзуки продолжила:

— Не судите строго, но я читала в одном научном журнале, что на рост рогов у оленей и лосей влияет образ жизни, а один андролог рассказывал мне, что рога перестают расти из-за сильного душевного потрясения в первые шесть недель после рождения...

Тут произошло нечто ужасное: безрогий господин вскочил и заорал на Адзуки:

— Марш отсюда, скотина! — и лось вышвырнул её из купе.

Адзуки стояла напротив закрытой двери и возмущалась:

— Подумаешь, ошиблась! Сказал бы сразу, что не Дворжак, зачем же за шкирку и за дверь.

Не зная, чем занять себя, Адзуки стала ходить взад-вперёд по коридору. Тут её взгляд упал на стену. Между дверями пятого и шестого купе висел красный рычаг, стоп-кран. Теперь стоп-кран стал для пьяной оленихи центром вселенной. Ей было крайне любопытно знать всё о каждом аспекте существования этого длинного красного ребристого предмета.

— Простите, а что это за штука? — спросила Адзуки у проходящего мимо проводника.

— Это стоп-кран. — авторитетно, со знанием дела ответил проводник и положил руку на красный рычаг.

— Как интересно, — ответила Адзуки и схватила стоп-кран. — А для чего он нужен?

— Стоп-кран — это аварийный тормоз. Он через все вагоны соединён с локомотивом, и в случае экстренной ситуации достаточно потянуть за него, чтобы остановить весь поезд.

Непонятно, как получилось, что рукоять стоп-крана оказалась внизу, и поезд остановился.

Из вагонов спешно начали выпрыгивать пассажиры. Они выкидывали пожитки из окон. Начальник поезда дал свисток. Пассажиры успокоились и разошлись по вагонам.

Адзуки отрицала, что это она опустила стоп-кран, ведь и проводник держал руку на рычаге. В итоге Адзуки выписали штраф в две тысячи марок. Адзуки платить не собиралась, она считала, что кондуктор намеренно опустил стоп-кран, чтобы выставить её дурой. Тогда начальник поезда пригрозил, что ссадит её с поезда в Пегнице, если она откажется платить. Тучи начали сгущаться.

* * *

На вокзале города Пегниц, куда прибыл поезд, творился самый настоящий бардак. Диспетчер из Мюнхена по ошибке направил грузовой состав на север страны, и семьдесят вагонов хмеля, которые ждали в Карловых Варах, прибыли в Пегниц. Грузовой поезд создал затор. Из-за пробки движение в Нюрнберг прекратилось. Диспетчеры соседних городов в спешке стали перенаправлять пассажирские составы в обход Пегница. Телефон директора станции разрывался. Ему ежеминутно докладывали о ситуации на соседних направлениях. Старожилы вспоминали, что последний раз такое столпотворение было во время войны. Тогда поезда с солдатами на станции могли задерживать до недели. Теперь всё повторяется, только вместо солдат — семьдесят вагонов отборного хмеля, предназначенных для пивоварни в Карловых Варах. Директор не спал вторые сутки, а телефон всё звонил и звонил. "Ах, если б поезда умели летать" — причитал директор, осушая добрую кружку тёмного пива. Он не знал, что через минуту на его голову свалится гроза салата оливье и неплательщица Адзуки.

В кабинете директора Адзуки повторила свою душераздирающую тираду о проклятом стоп-кране и о кондукторе-негодяе, который нарочно выставил её дурой. От Адзуки несло как от заводского рабочего утром в понедельник. Директора передёрнуло. Он встал и отошёл в самый дальний угол кабинета. Адзуки не понравилось его поведение.

— Кудай-то вы от меня убегаете? Кудай-то вы от меня убегаете?

— Прошу, фройляйн, не дышите на меня.

— Что ж вы мне прикажете, совсем не дышать?

Их разговор прервал внезапно ворвавшийся в кабинет диспетчер с телефонной трубкой. Он был чем-то взволнован.

— Господин директор, на третьем пути поезд сошёл с рельсов!

— Я не давал такого распоряжения...как сошёл с рельсов?!

Директор выгнал всех из кабинета. Пришлось Адзуки дожидаться на улице. Её караулил ефрейтор дорожной полиции и дежурный поезда, который всё время увещевал олениху уплатить штраф. Мимо них прошёл незнакомец. Он невольно подслушал жаркий спор. Господин подошёл к троице.

— Клянусь, я ни в чём не виновата. — плакалась Адзуки.

— И всё-таки штраф нужно уплатить!

— Я уверен, что это дама невиновна, произошла дурацкая ошибка, — сказал высокий господин в шляпе и плаще. — Я заплачу за неё.

Адзуки не знала, как благодарить спасителя. Он узнал, что она поездом едет в Нюрнберг, что поезд задержится на станции до вечера и что делать, в сущности, ей нечего. Тогда он предложил вечерком ей хорошенько отдохнуть в местном ресторане-кабаре "Две лыжни". Незнакомец имел определённый интерес к Адзуки, а точнее к её молодому телу. "Candy is dandy, but liquor is quicker" — прошептал незнакомец, провожая взглядом до вагона олениху.

Адзуки вернулась в купе. Она завалилась на диван и проспала до самого вечера.

Наступило пять часов. У "Двух лыжней" стоял незнакомец и ждал, когда придёт Адзуки, но Адзуки в назначенный час не появилась. Вместо "Двух лыжней" Адзуки направилась в кабаре "У весёлого альпиниста".

Она пришла в самый разгар веселья. На сцене артистки исполняли песню Марики Рёкк из фильма "Девушка моей мечты". Все танцевали. Не танцевал только один лось, он сидел за барной стойкой и потягивал коньяк. Стоит ли говорить, что и в этом злачном месте Адзуки нажралась в нуль.

Теперь она лежала на стойке и смотрела на мощные лосиные рога. Лось знал, что им заинтересовалась олениха. Он сидел на месте и, по-видимому, кого-то ждал. Через минуту завязался разговор.

— А вот нас, математиков, считают сухарями, а ведь мы тоже умеем любить, клянусь Лейбницем, — сетовала Адзуки на нелёгкую судьбу.

— Да-да, — холодно поддакивай лось. Он постоянно оборачивался в сторону зала в надежде увидеть знакомое лицо.

Адзуки потянула его за рукав пиджака.

— Хочешь я тебе здесь распишу пару формул? — она достала автоматический карандаш и принялась выводить на салфетке знаки, отдалённо напоминающие интеграл.

— Вот тебе мелок, иди на улицу, напиши там пару формул, я тебя догоню.

— А ты не уйдёшь? Поклянись, что не уйдёшь.

— Чтоб я сдох!

Адзуки кривой походкой направилась к выходу, но вспомнила, что забыла пальто на вешалке возле стойки. Когда она вернулась, то увидела, что лося и след простыл.

— Хам! — сказала Адзуки и вышла из кабаре.

Внезапно вдали она услышала сигнал отходящего от перрона поезда. Она поспешила на вокзал, но было уже поздно. Поезд ушёл. Все вещи и документы с деньгами остались в купе, а денег на покупку билета до Нюрнберга у неё не хватало.

Адзуки ходила вдоль перрона. Она не знала, что делать. Пьяная, без денег, в незнакомом городе, что может быть хуже. Несмотря на конец июня, вечером в Пегнице становится довольно прохладно. Адзуки подняла воротник пальто и вошла в привокзальное кафе. Покупать она ничего не собиралась. Тут её взгляд упал на стойку с газетами рядом со входом. Около газет лежали буклеты с дорожной картой Баварии. Вот она находка! Если Нюрнберг не идёт к тебе, то ты сама идёшь к нему. Адзуки взяла один буклет и развернула его на странице Байройт-Нюрнберг. Она доберётся до Дюрерштадта без всяких поездов своим ходом.

— Вперёд марш! — скомандовала Адзуки.

И ноги понесли её к новым приключениям.

* * *

Между Пегницем и Насницем лежало порядка пяти километров. Города соединяло шоссе, по обочине которого уверенным шагом двигалась Адзуки. Она напевала себе под нос арию Виолетты:

— Но я быстрей цветы продаю,

Когда простую песню пою.

И кто услышит песню мою,

Обязательно купит букетик.

По вечерам в лучах фонарей,

Стою всегда у светлых дверей,

Я верю, что фиалки лесные

Сюда принесла я не зря...

Через час Адзуки стояла на центральной улице Насница. Она не могла понять, куда ей двигаться дальше. По карте она двигалась в противоположном направлении, то есть от Нюрнберга. "Все дороги ведут в Рим" — подумала Адзуки и продолжила двигаться заданным курсом.

У Пферрафа голос рассудка начал стучать в проспиртованный мозг оленихи. Сперва это были лишь сомнения насчёт верности выбранного направления, затем она засомневалась в своём решении идти до Нюрнберга пешком, а потом сомнения добрались и до скоропалительного решения покинуть Байройт из-за проклятой обольстительницы Джуно. Но стоило ей вспомнить бывшую подругу, как все сомнения, словно роса на утреннем солнце, испарились одномоментно. Адзуки решила во что бы то ни стало попасть в Нюрнберг, причём с любой стороны света, ведь если идти в обратном направлении, то, обогнув земной шар, можно попасть в нужную точку.

Не доходя до Михельфельда километра, она встретила старого шарманщика.

— Куда идёшь, милочка? — поинтересовался старик.

— В Дюрерштадт, дедушка.

— А документы у тебя есть?

— Нету, дедушка.

Шарманщик удивился. Он подумал, что Адзуки — проститутка, и в Михельфельд из Пферрафа она идёт работать по "профессии".

— Что ж ты, деточка, у нас в Михельфельде запретная зона, тебе туда нельзя, особенно без документов. Полиция тебя сразу арестует. Ты лучше обойди нас стороной.

Шарманщик указал Адзуки на карте лес Фельденштайнерфорст, через который проходит дорога прямо на Нюрнберг.

— Ты только не иди через Оттенхоф, там тоже запретная зона. А в самом городе самая злая полиция в районе.

Адзуки поблагодарила старика, спрятала карту в карман и направилась в тёмный бор.

С момента начала путешествия прошло четыре часа. Адзуки двигалась через тёмную, холодную чащу. Чем дальше в лес она заходила, тем темнее становилось. Вскоре огни города начали тускнеть, а потом и вовсе исчезли. Адзуки осталась в полной темноте.

Она вышла на лесную поляну. Над головой открылось звёздное небо. Кругом тишина. Адзуки посмотрела вверх. С небосклона ей улыбалась полярная звезда. "А всё-таки я иду в Нюрнберг" — подумала олениха.

Адзуки шла через густые заросли. Полярная звезда стала для неё путеводным маяком, который вывел бы её на большую дорогу, а там и до города недалеко. Внезапно земля стала небом. Адзуки не заметила выступавший из земли корень дерева и споткнулась. Она покатилась с холма. Ещё мгновение, и Адзуки сидит на дне оврага вся в траве и опавших листьях. Небо предательски погасило последние огоньки звёзд тяжёлыми дождевыми тучами.

Тут у Адзуки заурчал живот. Четырёхчасовой марш на свежем воздухе пробудил жуткий аппетит. Адзуки огляделась по сторонам. Вокруг неё на десять километров расположились деревья, обросшие мхом, и кустарники. Адзуки сорвала мох и попыталась его пожевать, она думала, что если в Финляндии спокойно едят мох, то и ей он придётся по вкусу, но она не оценила богатого земляного купажа. Под деревом Адзуки нашла здоровенный гриб. Подберёзовик манил её большой вкусной шляпкой. Гриб ей пришёлся по вкусу, олениха стала искать под ногами съедобные грибы. Около пня Адзуки нашла пять опят. Она быстро собрала их и съела. Наконец, утолив голод, она продолжила путешествие к большой дороге. К тому времени тучи рассеялись, и на небе появились огоньки звёзд. Всё было хорошо, Адзуки уверено шла по полярной звезде через лес, деревья которого приветливо махали оленихе щупальцами, звёзды на небе водили хоровод, а само небо приобрело сначала фиолетовый оттенок, а потом стало переливаться всеми цветами радуги. В лесу стало светло как днём.

— Это были не опята — сообразила Адзуки, но было уже поздно.

Внезапно она услышала голоса. Голоса звали её.

— Адзуки, Адзуки!

Она слышала их сверху, снизу, справа, слева — со всех сторон. Ей овладел первобытный страх. Краем глаза Адзуки заметила странное движение. Слева двигалось бесформенное существо. Оно что-то шептало. Впереди между деревьями появились странные огоньки. Их число росло, шёпот всё усиливался, и Адзуки казалось, что огоньки двигаются на неё.

— Адзуки, помоги нам, — шептали сущности.

Тут Адзуки не выдержала и из последних сил рванула через густые заросли. Духи преследовали её. Она спотыкалась, падала, снова спотыкалась и снова вставала. Адзуки не заметила, что изорвала об кусты пальто. Она выбежала на поляну и остановилась. Перед ней появились огни. Она попятилась назад. Огни были со всех сторон. Они начали приближаться к ней. Она отчаялась, села на землю и закрылась руками.

— Пошли вон!

Адзуки услышала грубый басовитый голос. На поляну, размахивая кадильницей с благовониями, вбежал старый кабан.

— Пошли вон, неприкаянные!

Духи закружились вокруг старика, залепетали что-то на непонятном языке, а затем растворились в воздухе.

* * *

В костре, над которым висел котелок, приятно потрескивали сухие веточки. В котелке варились грибы. Ароматный бульон кипел, кусочки грибов то всплывали на поверхность, влекомые пузырьками воды, то тонули, переворачиваясь в кипящем водовороте. Старик достал деревянную ложку, зачерпнул немного бульона, попробовал, нахмурился, достал из ветхой сумки тряпичный свёрток с солью и кинул щепотку в котелок.

Адзуки сидела у костра и внимательно рассматривала своего спасителя. Из-под посеревшего от времени плаща, капюшон которого кабан-старик натянул на голову, виднелась тёмная туника, подпоясанная плетёным шнуром. Её полы доходили до самых щиколоток. Плащ у горла заколот длинной железной фибулой, напоминающей по форме секиру. Рядом лежала тряпичная сумка такая же ветхая как и одёжа незнакомца. Старик открыл кадильницу, которая всегда была у него под рукой, и положил внутрь пару угольков.

Адзуки посмотрела на небо, но кроме густой темноты ничего не увидела. Тьма окутала полянку. На мгновение ей показалось, что весь мир исчез. Только костёр, освещавший небольшой участок земли, она, котелок с грибами и старый кабан — вот и вся вселенная.

— Я знаю, ты хочешь спросить меня, кто я такой, — начал старик.

Адзуки удивилась проницательности незнакомца, она только хотела спросить его об этом. Старик словно читал мысли.

— Я друид и давно живу в лесу вдали ото всех. Здесь я нашёл последнее пристанище после долгих скитаний.

Друид достал ложку и размешал получившийся бульон.

— Вам, наверное, много лет.

— Я и сам не помню, сколько мне лет. Помню, в тот год, когда мне исполнилось двадцать, некий полководец в лесу на севере за много вёрст отсюда устроил великое побоище. Тогда племенной народ, называвший себя херусками, подкараулил вражье войско на походе. Говорят, что враги от такого удара не смогли оправиться и больше не покушались на земли херусков на востоке.

— Скажи, старик, а что это были за огоньки на поляне?

Друид отложил ложку, достал из сумы трубочку. Забил её махоркой, прикурил от лучинки, и, выдохнув клуб горьковатого дыма, начал свой рассказ:

— Эти огоньки — духи минувшего Октоберфеста. Когда-то они были живыми, как я и ты. Они не знали, что платить надо не только за закуску, но и за пиво. Баварские пивовары прокляли незадачливых туристов. Когда гуляния закончились, пьяные туристы заблудились и замёрзли в октябрьском лесу. Теперь их неприкаянные души вынуждены слоняться между деревьями, и нет им покоя.

— И как же им помочь? — Адзуки стало жалко лесных духов.

— Чтобы упокоить души, нужно чистой душой и сердцем девице принести в Баварский парламент десять марок чистого золота. И тогда они найдут свой покой.

Они приступили к трапезе. Адзуки никогда не ела ничего вкуснее. Грибной суп показался ей самой вкусной пищей на свете. Деревянная миска приятно грела колени.

— А что привело тебя в дремучую чащу? — поинтересовался друид.

— Я заблудилась, — с грустью ответила Адзуки. — Шла из Пегница, где опоздала на поезд, пошла через лес и встретила вас.

Она потупила взгляд. Адзуки протрезвела и начала понимать, что совершила самую глупую ошибку — пойти через тёмную чащу ночью может либо опытный лесник, либо пьяная самонадеянная дурочка. Она посмотрела на друида. Тот сидел и курил трубочку. Адзуки ожидала от старика назидательной речи, издёвки или какого-нибудь урока, но тот тихо сидел у костерка и наслаждался махоркой. Внезапно в голову Адзуки пришла идея. Она ещё долго сомневалась, прикидывала лучшие формулировки. Наконец Адзуки решилась:

— Простите, вы старый, мудрый зверь, не могли бы вы дать совет?

— Что тебя интересует?

— Мне кажется, что меня никто не любит. Вот, к примеру, мой жених совершенно меня не любил. Он ушёл к другой. А я, как дура, побежала через лес.

— Твоё отчаяние мне понятно. Я в делах любовных не силён.

Он затянулся. Адзуки уже было отчаялась, но друид выдохнул горьковатый дым, отставил от себя деревянную миску и продолжил.

— Помню, что жил когда-то давно царь Ирод Великий, а у Ирода была жена. Та купалась в роскоши и богатстве, ничто не было у неё в недостатке, а её слово было для подданных законом. Но вот для Ирода пришли тяжёлые времена, он попал в немилость римскому императору, Ирод Великий вынужден был отправиться в ссылку. Жена его не бросила. Она одна разделяла с ним горести и печали.

— Я слышала эту историю. По-моему, она осталась с ним ради богатств. Всё-таки, Ирод Великий.

— Ирод лишился всего, кроме титула и верной жены. Только она осталась для него главной драгоценностью.

На ум Адзуки пришла опера "Летучий Голландец" Вагнера, любимая опера Луиса. Она никак не могла понять, почему Сента бросилась со скалы, ведь разумно было бы остаться с Эриком. Вот загадочная природа любви. Адзуки знала, что брак с Луисом должен стать браком про расчёту, но она не оставляла надежды, что Луис полюбит её не сразу, но со временем. Все надежды рухнули в тот вечер в саду, где Луис и Джуно признавались друг другу в любви. В душе Адзуки желала ей смерти. Бессильная злоба, не находившая выхода, подтачивала олениху изнутри. Верно говорят, что ненависть — чувство разрушительное, только вредит оно ненавидящему. В душе Адзуки ненависть, не найдя выхода, перерастала в грусть, а грусть от беспомощности и потерянности — в отчаяние.

— Не грусти, — начал успокаивать её старик. — Вспомни мудрость царя Соломона: "И это пройдёт". Не стоит расстраиваться.

— Ничто не пройдёт, — почти плакала Адзуки.

— Маленькая глупая девочка, — произнёс старик, — время лечит всё, даже самые глубокие раны. Да и мудрость приходит со временем.

— Я тоже хочу быть мудрой, — сказала Адзуки.

— Тогда перестань плакать. Я дам тебе три совета, а ты уже реши сама, как ими воспользоваться. Первый совет: мудрец никогда не смеётся и никогда не плачет, будь то победа или поражение, мудрец оценивает всё согласно своему разумению; второй совет: мудрец никогда не плывёт ни по, ни против течения, мудрец плывёт туда, куда ему надо; третий совет: не дай себя обмануть. И будет тебе счастье.

Вполуха слушала Адзуки наставления мудрого друида. Веки её опустились, и она заснула тихим, мирным сном.

Проснулась Адзуки рано. Она огляделась по сторонам. Друид исчез. Костёр давно потух. Адзуки встала, отряхнула с себя сухие листья и расправила платье. В воздухе чувствовалась необычайная свежесть. Кроме шелеста листвы она услышала шум автомобильных двигателей. Значит, неподалёку через лес проходит дорога. Адзуки направилась на шум и через пять минут вышла к автобану. Ещё через час она вышла к городу Пегницу, тому самому Пегницу, из которого она вышла двенадцать часов назад. "Не может быть, чтобы я не попала в Нюрнберг". — уверенно сказала Адзуки и двинулась по дороге.

* * *

А в это время в полицейском участке номер пять проснулся гауптман Шнайдер. Он продрал глаза, встал и попытался пройти по кабинету. В голове его роились мысли, они сплетались в многочисленные узелки и окончательно запутывались в гордиевы узлы. Проще говоря, капитан Шнайдер страдал от сильнейшего похмелья. Завтра в участок нагрянет господин оберст с проверкой, а в околотке творится форменный беспорядок.

Шнайдер поднял с пола какую-то бумагу. Это было секретное распоряжение, касавшееся борьбы с проституцией в Пегнице и прилежащих областях. На листок кто-то наступил, на нём остался отпечаток сапога. Шнайдер сложил листок пополам и спрятал его в нагрудном кармане мундира. Медведь открыл шкаф, достал с нижней полки банку солёных огурцов и принялся пить рассол. Мысли стали приходить в порядок. Шнайдер вызвал на доклад фельдфебеля Бормана.

Борман пришёл на службу с бодуна. Барсук был опытным пьяницей и не хотел сердить начальство, а поэтому перед тем, как идти на доклад к Шнайдеру, он вызвал ефрейтора Вульфа, молодого, высокого и тощего оленя.

— Так, подойди ко мне, — приказал Борман.

Вульф стал перед фельдфебелем. Борман набрал в лёгкие воздуха и дыхнул на Вульфа. У ефрейтора потемнело в глазах.

— Чувствуешь?

— Так точно, — ответил олень, протирая слезившиеся глаза рукавом.

Борман сделал три шага назад. Затем он дыхнул в сторону Вульфа. Вульф снова уловил сильный перегар. Борман сделал ещё три шага. Снова дыхнул он в сторону оленя. На этот раз Вульф ничего не почувствовал.

— Всё, ближе, чем на шесть шагов, к Шнайдеру подходить не стану.

Он взял папку зелёного цвета с докладом, застегнул мундир на все пуговицы, отдал честь портрету министра внутренних дел, открыл дверь в кабинет и вошёл внутрь.

Шнайдер сидел за столом и держался за голову:

— Господи, как мне нехорошо, — причитал медведь.

— Разрешите!

— Ой не кричите! И так голова раскалывается, вы ещё орёте!

Борман закрыл дверь и стал около входа.

— Ну, как прошла ночь? — спросил Шнайдер. Он помешивал ложечкой кофе.

Борман подошёл к столу начальника, развернулся и отчеканил шесть шагов.

— Разрешите рапортовать, герр гауптман?

Шнайдер вполуха слушал рапорт Бормана. Снова мысли стали путаться в узелки. Медведь открыл ящик стола, достал оттуда маленькую бутылочку рома и, пока Борман не видит, влил пару ложек в чашку. "Господи, как болит голова, — мучился Шнайдер, — ещё завтра придёт полковник, а у меня ничего не готово". Взгляд его упал на бюст Отто фон Бисмарка. Гауптман использовал бюст в качестве пресс-папье. В голове Шнайдера всплыл урок истории, а точнее франко-прусская война. Шнайдер задумался. Ну конечно, осенило медведя, ему нужна маленькая победоносная война, которая затмила бы бардак в участке, что-то такое великое, что полностью бы переключило внимание полковника. Да, в случае Шнайдера, это мог бы быть арест особо опасного преступника, маньяка, наркодилера или террориста. Но где найдёшь такого за одни сутки? Голова стала болеть сильнее. Медведь впал в уныние.

— Итого, за прошедшие сутки было задержано двое за мелкое хулиганство, двое за попытку кражи тележки из супермаркета... — Борман читал доклад сухо и монотонно, как пономарь читает псалтирь. — Ещё у нас сидит один хорёк за спекуляцию лотерейными билетами.

Шнайдер залпом выпил кофе, поморщился и исподлобья посмотрел на барсука. Тот стоял в постойке смирно, при этом папку держал под мышкой.

— Это всё мелко, неинтересно, — простонал Шнайдер. — Какие-то глупости: хулиганьё, ворьё, барыги. В этом нет ничего такого, такого... — и он воздел руки над головой, но выразить словами, что же такого не хватает, не смог.

Борман покопался в папке и нашёл протокол ареста Фридриха Герштекера.

— Чуть не забыл, — начал Барсук, — вчера наркополиции удалось перехватить крупную партию кокаина, а мы арестовали некоего Герштекера...

— Так-так, — заинтересовался Шнайдер. — Это что-то новенькое, — на плечах он представил плетёные погоны майора.

— ...он проходил по линии Интерпола...

Медведь представил себе одну звезду на плетёных погонах подполковника.

— ...и курировал транспортировку в Германию около тонны кокаина...

Шнайдер представил себе две звезды на плетёных погонах полковника, которые он получит за это дело. В фантазии медведь уже витал в облаках в золотых плетёных генеральских погонах и в генеральском мундире. Он стоял у ворот вечной славы, а полицейские отдавали ему, генералу полиции Рихарду Шнайдеру, честь.

Борман опустил гауптмана с небес на землю, заявив, что сегодня вечером он отпустит Герштекера, так как его задержали по ошибке в ходе плана-перехвата, а настоящего наркодилера арестовали ещё на границе в Саарбрюкене.

— Ладно, ступайте, — грустно приказал он фельдфебелю.

Когда Борман закрыл дверь, Шнайдер достал из сейфа бутылку коньяка и выпил одну рюмку.

Борман вздохнул с облегчением: "Пронесло". Сколько раз барсук давал обещания бросить пить, столько он их и нарушал.

— Бери пример с меня, — говорил Борману его лучший друг Отто, — у меня уже двадцать раз получалось.

И действительно, у Бормана получалось скверно. Он посмотрел на портрет старухи-матери: "Эх, говорила мне мама, иди учись на плотника. Нет! Пошёл в полицию!" Он расстегнул мундир, воротник которого натирал ему шею, плюхнулся в кресло, достал бутылку козьего молока, пробил пальцем алюминиевую фольгу и принялся жадно пить. Напившись, Борман стал расхаживать по участку и размышлять, как же помочь начальнику. Внезапно он споткнулся. Оркестровая труба, её на полу оставил Вульф. Тот играл в полицейском оркестре, а в свободное время репетировал прямо в участке. Борман поднял инструмент. На раструбе осталась вмятина. "Сам виноват, — подумал Борман. — Нечего бросать инструмент на полу". Кстати, вдруг сообразил Борман, а где Вульф? В участке его нет. Наверное, он стоит на улице.

Борман выглянул в окошко. Действительно, догадка оказалась верна. Вульф стоял около входа в участок и, как показалось барсуку, не без интереса флиртовал с оборванного вида оленихой. Эх, молодо-зелено, подумал Борман. Тут в мозгу барсука мелькнула мысль. Он вышел на улицу. Ефрейтор отдал честь. Адзуки поздоровалась с фельдфебелем, но вместо привычного "Guten morgen", она услышала: "Ihre Dokumenten, bitte!"

* * *

Чутьё не подвело Бормана: документов у Адзуки не оказалось.

Адзуки сидела перед столом фельдфебеля. Со стен на олениху смотрели сухие полицейские формуляры, плакат-инструкция как правильно чистить табельное оружие, морды рецидивистов из рубрики "Их разыскивает полиция".

— Итак, голубушка, — ласково, по-отечески начал Шнайдер, — какими судьбами в Пегнице?

— Я иду в Нюрнберг.

— Вы ошибаетесь, милочка, Нюрнберг находится в другой стороне.

— Нет, — спокойно ответила Адзуки, — я точно иду в Нюрнберг.

Шнайдер взял со стола карандаш, подошёл к карте района и стал объяснять оленихе, что она идёт из Нюрнберга:

— Вы утверждаете, что вышли из Пегница, прошли через Насниц, Пферраф, Михельфельд вы обошли стороной. Но дальше, не доходя до Оттенхофа, вы развернулись и пошли по дороги до Пегница! — воскликнул Шнайдер.

Адзуки вспомнила о втором совете друида и спокойно и уверенно ответила:

— А всё-таки я иду в Нюрнберг.

Этот ответ прозвучал сильнее, чем восклицание "Таласса, таласса!", вырвавшееся у греческого историка Ксенофонта, когда он увидел Чёрное море.

У Шнайдера снова заболела голова. Он выронил карандаш и в недоумении рухнул в кресло. Допрос продолжил Борман.

— Почему у вас при себе нет документов? — сухо спросил он.

Борман ожидал такого же сухого и банального ответа вроде "забыла дома", или "потеряла", или "забыла в гостинице", но тут барсук услышал нечто необычное:

— А зачем? Меня здесь все знают.

Борман удивился:

— В каком это смысле "все знают"?

— Спросите любого на вокзале, там все меня знают.

Глаза Бормана округлились. Шнайдер открыл один глаз. Он стал внимательно слушать всё, что говорит олениха. Адзуки ничего не понимала, она думала, что в участке ничего не знают о неприятной истории, приключившейся с ней на пегницком вокзале, поэтому, не долго думая, добавила:

— Спросите у директора вокзала, он меня точно знает.

Шнайдер побледнел. "А ведь директор вокзала всегда казался мне порядочным семьянином" — подумал он.

Он встал и быстрым шагом направился в кабинет. Шнайдер запер дверь, налил себе коньяку и развернул листок, который сегодня утром подобрал с пола. В директиве по городу Пегницу и району утверждалось, что Пегниц — запретная зона. Проституция здесь категорически запрещена. Последняя проститутка уехала из Пегница лет десять назад. "Неужели эта олениха — буревестник грядущего кризиса?" И тут Шнайдер вспомнил про Бисмарка. Вот его палочка-выручалочка! Он предъявит первую пойманную за десять лет проститутку в Пегнице господину оберсту, и он на всё закроет глаза.

Шнайдер просиял. Ему показалось, что бюст Бисмарка подмигнул ему. Внезапно медведь услышал знакомую мелодию, которая доносилась из коридора. Ефрейтор Вульф репетировал — играл на трубе "Мурку".

— Ты что играешь? — прикрикнул гауптман, — ты же в полицейском управлении!

Вульф замолчал, а затем, дабы искупить вину, принялся играть "Когда идут солдаты".

Шнайдеру стало лучше, гораздо лучше. Теперь он знал, что нужно делать.

Медведь энергично вышел из кабинета, уверенно сел в кресло фельдфебеля — Борман стоял рядом со столом — и продолжил допрос:

— Скажите, дорогуша, а сколько стоит "услуга"? — в интимном тоне спросил гауптман.

Адзуки не поняла вопроса, она думала, что её спрашивают про штраф, который ей выписали за непреднамеренную остановку поезда, поэтому она с чистой совестью ответила:

— Две тысячи марок.

Шнайдер и Борман обалдели. Ещё никогда они не видели такую дорогую проститутку. Глаза Шнайдера горели от предстоящего успеха.

— Это за один час? — не выдержав, выпалил Борман.

— Не-а, это за поезд.

А вот это что-то новенькое. Проститутка, работающая по поездам — полковник будет доволен. Шнайдер представил себе, как получит плетёные погоны майора и медаль за выслугу лет.

Наконец, Шнайдер встал, облокотился на стол и грозно и чётко произнёс:

— Вы проститутка?

Адзуки удивилась вопросу. Она уже хотела пуститься в бесплодные споры и размышления, устроить скандал, но вовремя вспомнила советы друида номер один и номер три. Она решила ответить честно:

— Нет, я математик.

Шнайдер и Борман удалились в кабинет для совещания.

— Что думаете? — спросил фельдфебель.

— Во всём созналась, но самое главное отрицает, хитрая, хотя и молодая. — Шнайдер задумался: — Странно, почему она математик?

Борман почесал за ухом.

— Может быть, она и правда математик. Кто знает, может, кому-то нравятся шлюхи с высшим образованием.

— А может, она нимфоманка, — сообразил Шнайдер.

— Это вряд ли, герр гауптман. Наверное, платят мало, вот и подалась в проститутки.

— Да, поганое житьё, сейчас всем тяжело.

За дверью в коридоре послышалась игра Вульфа. Он репетировал "Неаполитанский танец" Чайковского.

— Надо бы её подержать до завтра, а там разберёмся.

— Герр гауптман, у нас кончились места...

— Вы хотели отпустить Герштекера, вот и отпустите его да побыстрей.

А пока Борман разбирался с документами Герштекера, Шнайдер принялся расспрашивать Адзуки о её похождениях подробней.

— Сколько связей вы имели? — тактично спросил гауптман. — Только не отпирайтесь, здесь это не пройдёт!

— Да я не отпираюсь, — с улыбкой ответила олениха. — Всего-то восемь, я помню каждого.

У Шнайдера отвисла челюсть. Адзуки продолжила:

— Ну да, восемь: официант в вагоне-ресторане, лось без рогов в купе, кондуктор, начальник поезда, начальник вокзала, незнакомец на вокзале, лось в баре "У весёлого альпиниста", шарманщик на пути в Михельфельд. Эх, добрейшие звери.

"Наверное, нимфоманка". — пронеслось в мозгу медведя.

— Это за всё время? — уточнил Шнайдер.

— Ну, что вы! Это за вчера.

"Точно нимфоманка" — убедился медведь.

В кабинет вошёл Борман. Он выглядел чем-то озадаченным.

— Герр гауптман, — начал виновато барсук, — мы не можем отпустить Герштекера до четырнадцати часов без обеда...

— Вечно у вас какие-то проблемы! Отпустите этого, как его, короче, спекулянта.

— Но...

— Это приказ, — отрезал Шнайдер.

— Герр гауптман, сегодня за спекулянтом приедет автозак, его этапируют в тюрьму, нужны ваши распоряжения...

— Дайте сюда бланк!

Шнайдер вырвал из рук фельдфебеля дело хорька и удалился в кабинет. Борман последовал за начальником, но перед этим вызвал ефрейтора Вульфа и приказал на время приковать себя к Адзуки наручниками, чтобы она в отсутствии фельдфебеля не сбежала.

Адзуки сидела в коридоре, прикованная наручниками к Вульфу, и смотрела на часы. Ей было скучно. Секунды перерастали в минуты, минуты — в часы, а часы — в бесконечное, вечно текущее ничто. Хотя прошло около получаса, Адзуки показалось, что прошло часов десять. Надо было чем-то себя развлечь. Она огляделась по сторонам. Всё тот же коридор, всё те же плакаты-схемы, всё тот же набор лиц. Рецидивисты смотрели на неё, а она — на них. Так прошло минут десять. Десять минут Адзуки играла в гляделки с фотороботами и всё время проигрывала. Вскоре ей надоело играть. Она посмотрела на часы. Было около двенадцати часов дня.

— И всё-таки я шла в Нюрнберг, я была на пути домой, — думала Адзуки. Она не заметила, что начала размышлять вслух.

— Фройляйн, я уже вам объяснял, что вы заблудились и пришли обратно, — неожиданно сказал Вульф. — Это так же верно, как и то, что через одну точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной.

Адзуки не ожидала услышать от ординарного полицейского такой неординарный ответ. Она обернулась к Вульфу. Тот сидел и увлечённо решал какую-то математическую задачку.

Что-то случилось с Адзуки в тот момент. Краски стали ярче, время исчезло, в голове не осталось никаких мыслей, кроме самых очевидных. Адзуки посмотрела на настенный календарь, висевший под часами. В красной передвижной рамочке стояла дата: 24 июня.

— А жизнь-то налаживается, — подумала олениха.

То ли так на неё подействовала теорема Евклида, то ли Адзуки сразил ефрейтор Вульф. В голубом мундире с золотыми пуговицами, в шлеме с пикой он был само совершенство, даже разбирался в математике. Адзуки посмотрела Вульфу через плечо. Её восторгу не было предела. В блокноте Вульф чертил решение квадратуры круга, задачи, над которой вот уже две тысячи лет бились математики всех времён и народов. Похоже, Адзуки нашла свой идеал.

— Скажите, — игриво произнесла Адзуки, — а как вас зовут?

— Конрад. Конрад Вульф, — ответил олень, увлечённый математической задачей.

— Скажите, Конрад, а вы давно увлекаетесь математикой?

— Вообще я учился на учителя математики в Берлине, потом мне надоело. Я уехал домой и устроился в полицию.

Он развернулся в сторону Адзуки и испугался. На него смотрел совершенно другой зверь. Щёки горели нездоровым румянцем, глаза блестели, а от ладоней исходил жар. Дыхание стало глубже и чаще: Конрад видел через блузку, как вздымается её грудь. Конрад продолжил:

— Я пытался построить с помощью циркуля квадрат, чья площадь была бы равна данной окружности, но Эвариста Галуа доказал, что это невозможно...

Адзуки было всё равно и на квадратуру, и на Эвариста Галуа. Она хотела неотрывно смотреть на его голубые глаза, на прекрасно очерченный рот, на его мощные рога о шестнадцати отростках, на этот длинный блестящий шип на его шлеме.

— Вы не относитесь к тем математикам, которые верят в подобную чушь?

Она положила ладонь на коленку Вульфа. Конрад заметил сей странный и неоднозначный жест. Он ослабил ремешок пикельхельма. Во рту пересохло. Он продолжил:

— Ну, я считаю труды Эвариста Галуа основополагающими в теории поля, а квадратура — так, красивая задача и ничего более...

— И всё же вы её решаете. Вам нравиться математический анализ?

— Мне нравятся интегральные вычисления.

— А я обожаю математический анализ, особенно раздел про комплексный анализ, меня он так волнует. Как-то раз мы с профессором Лукашем решали сложное дифференциальное уравнение пять часов кряду, а две практикантки стирали за нами доску. Но потом пришёл мудак-охранник и сказал, что кампус закрывается. Вдобавок студенты-идиоты через каждые две минуты бегали с отработками. Меня это достало, и я уволилась.

Ладонь пошла вдоль лампаса всё выше и выше. Кто знает, чем бы закончилась история, если бы в коридор не вышел фельдфебель. Он приказал Вульфу проводить арестованную в камеру. Когда дверь камеры закрылась, Борман спросил Вульфа, почему он раскраснелся, как помидор. Вульф ничего не ответил.

* * *

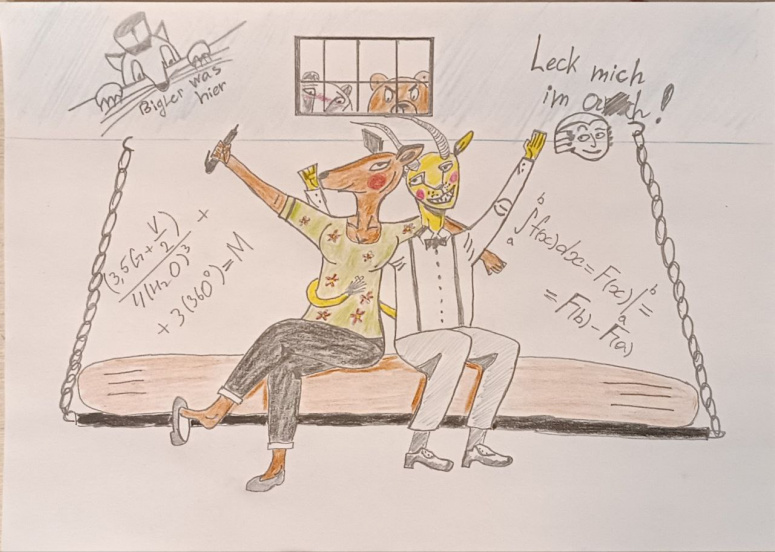

В камере было светло. На зелёных стенах красовались граффити некогда сидевших здесь заключённых. Кто-то оставил на стенах ругательства, кто-то — стихи. Адзуки тоже решила оставить послание будущим арестантам. Она достала перманентный маркер и вывела на зелёной стене уравнение Ньютона-Лейбница.

— Это что ещё за схоластика?

Со второго яруса нар на Адзуки смотрел только что проснувшийся Мелон-Герштекер, которого вчера по ошибке арестовала полиция.

— Это не схоластика, это уравнение Ньютона-Лейбница, — недовольно ответила Адзуки.

— Я же говорю, схоластика. Не одолжите маркер?

Он спустился с нар, взял перманентный маркер и начал выводить на стене доселе невиданное Адзуки уравнение. Когда метис закончил, на стене было написано:

((3,5G + (V/2))/(4(Н2O)^3) + 3(360 об) = М

Сперва Адзуки это уравнение показалось знакомым, она знала каждый символ, но в сумме уравнение представляло сочетание несочетаемого. Мелон прислонился к стене и с любопытством глядел на олениху.

— Даже не пытайтесь, это уравнение не имеет отношение к науке.

— А что же это?

— Это рецепт мартини: взять три с половиной части джина, половину части вермута с четырьмя кубиками льда, взболтать тремя движениями. Вот и всё.

— Какая глупость.

— Наоборот, довольно остроумно.

Мелон положил маркер на стол, взобрался на верхний ярус нар и принялся насвистывать арию Джульетты.

Адзуки попыталась подвинуть скамью, но обнаружила, что скамья, как и стол, были намертво прибиты к полу. Адзуки ещё раз посмотрела на стену. Ах, если б все уравнения были бы также просты, подумала Адзуки.

В один миг ей стало тоскливо. Если бы в жизни всё было так же просто как и в математике. Адзуки зарыдала.

Мелон не любил женщин, особенно невыносимым он считал женский плач. Он считал, что плач — инструмент для привлечения внимания. Нет ничего отвратительнее для Мелона, чем слышать или видеть плачущую женщину. Или девушку. Особенно взаперти, во временном изоляторе, в котором Мелон проведёт ещё около шести часов. Вместе с рыдающей оленихой. Можно притвориться спящим, размышлял Мелон, заткнуть уши, чтобы не слышать и не видеть её, а можно заглянуть страху в глаза.

— Не реви.

— Что? — удивилась Адзуки.

— Не реви, — повторил Мелон со второго яруса.

— Не могу.

— Почему?

— Не знаю.

— У всего должна быть причина.

Мелон слез с нар и сел напротив Адзуки.

— У всего есть причина. Ну не может человек просто так взять и разрыдаться на пустом месте.

— Я несчастна, — пробормотала Адзуки.

— Так, — вздохнул Мелон.

Он не готов был разбираться в её проблемах. Он просто хотел, чтобы она прекратила плакать. Но почему он вообще спустился с нар, зачем заговорил с ней? Зачем, Мелон, зачем?

— И почему ты несчастна? — после недолгого размышления спросил метис.

— Это всё Риман.

— Кто?

— Ну, Бернхард Риман, математик. Точнее, задачка тысячелетия, — начала объяснять олениха. — Я была так близка к решению, но что-то я упустила. Понимаете...кстати, как к вам обращаться?

— Фриц.

— Понимаете, Фриц, ещё в университете я дала себе обещание, что решу задачу Римана. Но вы поймите, что я делала это не ради славы, гонорара, признания, нет. Я решала её ради математики, ради познания мира. Ведь зачем мне деньги, если я знаю, как работает мир.

— Не обманывай себя.

— Что?

Мелон не понял, зачем он сказал это вслух. Он понимал, что не в Римане беда девушки, она кроется гораздо глубже.

— Послушай... — Мелон запнулся. — Как тебя зовут?

— Адзуки.

— Адзуки, ты что-то недоговариваешь. Я же вижу, что не в задаче твоя проблема. Скажи, чего ты боишься?

Адзуки покраснела. Она не хотела делиться с первым встречным своими переживаниями. Да, в лесу она открылась друиду, потому что тот её спас. Но, здесь. Стоит ли доверять Фрицу?

— Да, вы правы, не в задаче дело, хотя с неё всё и началось.

— Так в чём же проблема? — спросил Мелон.

— Сначала скажите мне вы, в чём ВАША проблема.

— Моя?

— Да, ваша. С чего бы это мне доверять первому встречному.

— Вы мне не доверяете? — Мелон удивился.

— Я бы сказала не так...

Мелон встал со скамьи, прошёлся по изолятору, Адзуки наблюдала за Мелоном, он размышлял.

В конце концов он сел и начал так:

— Я не люблю, когда плачет девушка, девочка, женщина. Я боюсь этого больше всего на свете. Я не знаю, почему, но я боюсь, это выводит меня из себя.

— Довольно грубо, — в голосе Адзуки чувствовалась снисходительность.

— Я по-другому не умею, — виновато произнёс Мелон. — Это первый раз, когда я признаюсь сам себе вслух.

Адзуки посмотрела на метиса. В глазах Мелона читалась неуверенность вкупе со смущением.

— Пожалуй, это было довольно искренно. — ответила олениха.

"Искренно — вот ответ, — озарило Мелона. — В своём горе она была искренна".

— Вы, Фриц, были правы, когда говорили, что я лгу сама себе. Да, не в Римане дело. Просто он был тем, кого я любила, надеялась, что он меня полюбит, а получилось как получилось.

И Адзуки поведала Мелону длинную историю о её неудавшимся браке с Луисом, о двух днях в санатории "Биркенвальд", что под Байройтом. Когда Адзуки кончила свой рассказ, пробило пять часов.

— Что-то не складывается в твоём рассказе.

— Я рассказала всё, что можно было упустить?

— Что-то ты упустила.

Мелон и Адзуки сидели на нарах. Солнце клонилось к закату. Сквозь стальные жалюзи пробивались солнечные лучи. Они рассекали стены камеры, проходились по самым тёмным уголкам, чтобы принести в них живительное тепло.

— И как тебя называть? Антелеопард или леопопа?

— Зови меня просто Фриц. Скромно и со вкусом.

Адзуки лежала у Мелона на коленях, а он гладил её голову. Иногда он смотрел на Адзуки и находил очертания оленьего стана изящными, привлекательными (он боялся этого слова). Он хотел, чтобы это продолжалось бесконечно. Но любой идиллии рано или поздно наступает конец.

Замок с противным лязгом заскрежетал в замочной скважине, дверь с грохотом распахнулась, и в дверном проёме появилась голова Бормана.

— Господин Герштеккер, прошу на выход.

Мелон не хотел бросать Адзуки. Он вырвал из записной книжки листок и записал на нём адрес и число: "1 авг, Дрезден, Фрауэнкирхе. Жди меня".

— Я буду ждать. Я буду ждать.

* * *

Прошло больше двух часов. Мелон торопился на встречу с Рольфом в Байройте в условленном месте. Такси ехало со скоростью 120 км/ч. Что-то произошло с Мелоном в камере Пегницкого полицейского участка. Но на это у метиса не было времени. Ни тюрьма, никакой другой форс-мажор не застанут Мелона врасплох.

Что может пойти не так?