|

#книги #история #длиннопост

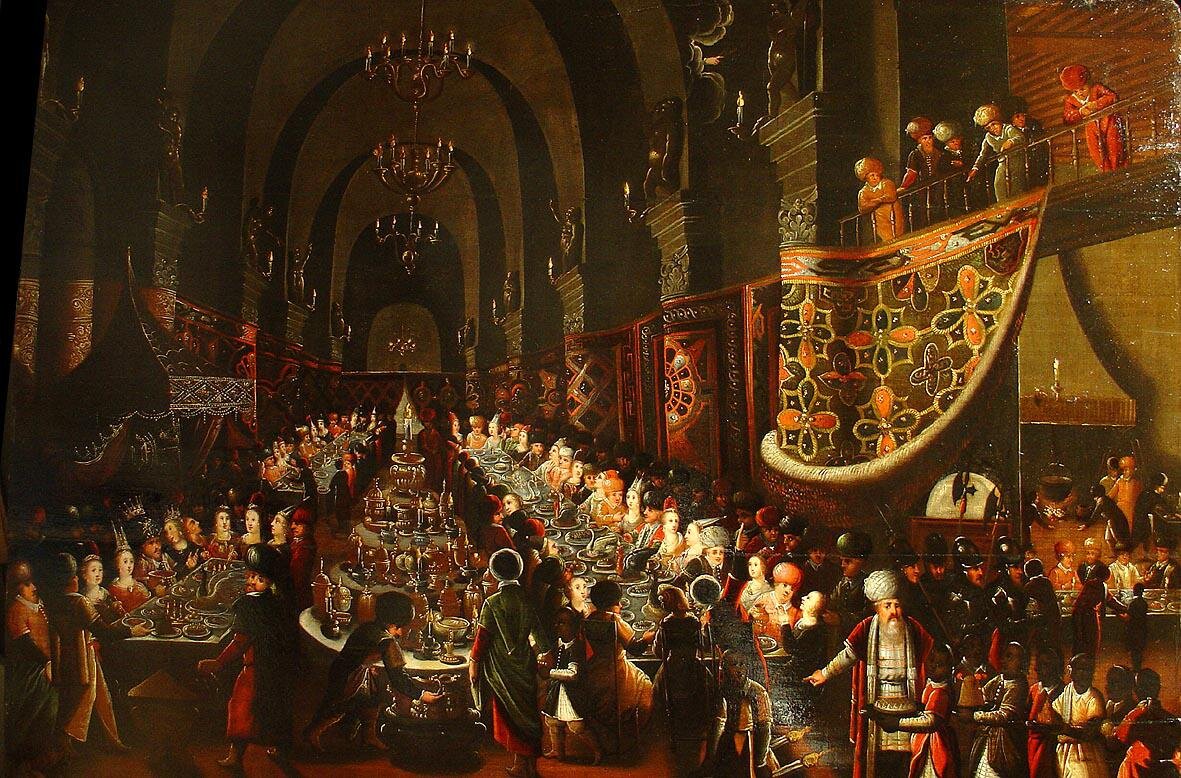

Зои Лионидас. От погреба до кухни. Что подавали на стол в средневековой Франции. Изд-во АСТ, 2023. Продолжение работы этого же автора «Кухня Средневековья: что ели и пили во Франции» (https://fanfics.me/message624979). Еще кое-что выписала: Поварское дело считалось одной из очень немногих профессий, которой дворянин мог заниматься без ущерба для своей чести. Главный повар в аристократическом доме обязан был являться дворянином. Кроме того, он должен был пользоваться безоговорочным доверием своего хозяина — страх перед отравлением жил вплоть до конца средневековой эры. Звание это обычно давалось пожизненно, покуда его носитель не умирал или не уходил в почетную (и очень денежную) отставку по возрасту. В этом случае на кухне проводились своего рода выборы, где победитель определялся большинством голосов и утверждался в этой роли хозяином дома, а все кулинарное братство обязано было поклясться на Библии, что будет верно служить и повиноваться своему избраннику. Обязательной принадлежностью главной залы был т. н. поставец (он же — буфет, или горка), располагавшийся, как правило, рядом с почетным столом. На нем размещалась самая дорогая посуда и безделушки (шкатулки, вазочки и т. д.), какие мог позволить себе хозяин. Вслед за знатью их стали устанавливать у себя не только зажиточные купцы или городские старшины, но даже крестьяне. Пусть на крестьянском поставце тарелки были оловянными или жестяными — в любом случае они были самым дорогим, что имелось в доме. <В романе «Пертская красавица» (1828), действие которого происходит в конце XIV века, В.Скотт, описывая жилище зажиточного мастера-перчаточника, всего парой деталей дает понять место героя в социальной иерархии:> Кухню, служившую, впрочем, кроме особо торжественных случаев, также столовой и гостиной, украшали начищенные до блеска оловянные блюда и две-три серебряные чаши, расставленные по полкам, составлявшим некое подобие буфета, или в просторечье «горки». Хорошим тоном представлялось еще до начала трапезы подойти к поставцу, внимательно разглядеть посуду и прилюдно восхититься увиденным. Здесь поставец в центре картины: <Сразу вспомнились импортные серванты советской эпохи, где так же выставлялись красивые импортные же сервизы… которые крайне редко использовались.> Характерный предмет средневековой столовой утвари — подтарельник: небольшая доска из дерева, камня, простого или драгоценного металла. Индивидуальные подтарельники полагались исключительно для почетного стола, гостям более скромного чина один такой прибор должен был служить на двоих. Вот тут персоны суперзнатные — у каждого свой подтарельник: Джон Гонт, герцог Ланкастерский, обедает с королем Португалии («Хроника Англии», конец XV века).  Сверху на подтарельники укладывали сухие хлебные лепешки, исполнявшие роль собственно тарелок, а на них уже — любую твердую пищу (мясо, хлеб, овощи и т. д.). Сухие и каменно-твердые лепешки отлично впитывали соки и соусы, оставляя скатерть чистой. Хлебная «тарелка» предназначалась для одной перемены блюд, а по ее окончании отправлялась собакам, свиньям или, наконец, нищим. Глубокие тарелки или миски использовались для супов, каш или любимого в те времена «поре» — овощного рагу с большим количеством подливки. Сиденья для гостей определились их рангом. Для самых скромных предназначались табуреты или общие скамьи, чья длина равнялась длине стола. Полагают, что от этих самых скамей (фр. «banc») происходит само слово «банкет». На особо роскошных пирах могли присутствовать еще зрители. Это были, как правило, представители простонародья, которым хозяин престижа ради позволял стоять у стен пиршественной залы, глядя, как пируют важные гости. Хозяин пира был вовсе не обязан угощать гостей тем, что ел сам. Приглашенные строго делились на категории: в зависимости от происхождения и общественного положения им подавались соответствующие блюда. Порции знатного хозяина и его гостей за обедом соотносились следующим образом: Суп (бобы и солонина): титулованные аристократы получают половину хозяйской порции, рыцари — четверть, простые дворяне, капелланы и служители часовни, а также все прочие (исключая слуг) — восьмушку. (Хозяйская порция составляла два французских ливра ≈ 900 г). Вареное мясо (говядина и баранина): пропорции те же, только здесь «все прочие» получают уже не восьмушку, а 1/16 часть. За ужином жареное мясо (первая перемена) делится в тех же пропорциях, что и вареное за обедом; зато сыра всем достается поровну. Естественно, поглотить столь невероятное количество пищи хозяин был не в состоянии, да этого от него не требовалось. Стоящее перед ним блюдо просто было демонстрацией богатства и могущества. Так, Людовик Святой, эта белая ворона среди французских королей, устраивая огромные пиры, как ему и полагалось по рангу, порой довольствовался хлебом, вином и куском дешевой рыбы, тогда как огромная порция, стоящая перед ним, оставалась нетронутой. Порой части подобных порций отправлялись под стол собакам или отдавались нищим. Кроме того, распространена была традиция «пищевых» подарков, которыми хозяин выражал свое благоволение тому или другому приглашенному, отправляя к нему через посредство слуги блюдо с собственного стола. Важнейшим блюдом дворянского рациона считалось мясо, в средневековой системе ценностей бывшее символом могущества и силы; в постные дни его заменяла рыба — предпочтительно дорогая, «королевская». Самой высокостатусной полагалась пернатая дичь, несколько ниже стояло мясо диких животных — оленей, кабанов, медведей и т. д., желательно добытое на охоте собственными руками хозяина дома. Следующая ступень — обитатели птичьего двора и сельскохозяйственные животные. Требуха в Средневековье почиталась блюдом весьма лакомым, причем для большего престижа ее зачастую подкрашивали в золотистый цвет шафраном, и подавалась она исключительно хозяину дома. Аристократия вообще предпочитала трехразовое питание: первым подавался «обед» (dîner) — обыкновенно это происходило между 10 и 11 часами утра. Ближе к вечеру следовал «ужин» — (souper). И перед сном по желанию можно было выпить бокал вина и присоединить к тому необременительную для желудка закуску. Привычная ситуация начинает меняться ближе к концу XV столетия, когда в распорядок дня знатного семейства постепенно входит новомодный завтрак, который полагается есть после утренней молитвы: хлеб, вино или пиво и одно вареное или печеное блюдо. Кухня замка Шенонсо, XV век (из личного фотоархива 😉):  Монахи дольше всех прочих сохраняли типично римский распорядок приема пищи: есть полагалось дважды в день, причем первой, обязательно очень сытной трапезой был обед, сервировавшийся около полудня. Он мог состоять, к примеру, из густого супа с бобами и овощного рагу. В дополнение к этим основным блюдам предлагались фрукты по сезону, яйца, сыр и, наконец, хлеб и вино. Вторая трапеза — ужин, который подавался после вечерней службы и состоял из остатков обеденного меню. Двухразовое питание полагалось от Пасхи до конца сентября, тогда как в холодное время года монастырская аскеза требовала единственной трапезы в середине дня. То же самое касалось многочисленных постных дней, так что де-факто более полугода монахи и монахини вынуждены были довольствоваться единственной, хотя и достаточно сытной трапезой в сутки. Основой питания монахов были хлеб, крупы, овощи, яйца, рыба и — в качестве десерта — орехи, фрукты и сладости. Вопрос об отнесении к «мясу» птицы (в особенности водоплавающей), дичи и, наконец, рыбы так никогда не был решен окончательно. Также не было ясности в вопросе о молоке и молочных продуктах. Кухня аббатства Гластонбери (Сомерсет), XI век, реставрация (из личного фотоархива):  Первой трапезой для крестьянина был завтрак, который состоял из кусков хлеба: их следовало есть, обмакивая в вино. Если ожидалась особенно тяжелая работа, к двум основным ингредиентам добавлялся расплавленный сыр, куда следовало макать все те же куски хлеба или сухие лепешки. На обед в полдень подавались обычно остатки от завтрака и (чаще всего) пироги. В качестве ужина — густая каша с салом или столь же густой наваристый суп с овощами, мясом, салом, солониной или рыбой во времена многочисленных постов, дополнявшиеся по сезону ароматными травами. Основу рациона студентов составляли овощи и дешевая рыба. Зачастую (вплоть до шести дней в неделю!) это был суп с капустой, а также разнообразные блюда из бобовых. Бойко велась уличная торговля «фастфудом». Излюбленными яствами были облатки — тонкие хрустящие лепешки из пресного теста, которые можно было по желанию окунуть в мед или острый соус. Фланы — песочные корзиночки с заварным кремом, подслащенные ячменным сахаром или медом, а также пышные французские блинчики. Вафли — не такие, как мы привыкли, а мягкие и сдобные; их ели, сворачивая в виде конуса и обмакивая его в мед или масло. Георг Флегель, XVI век. Натюрморт с вафлями:  На улице торговали также рыбой — горячей и холодной, сушеной, вяленой, копченой, дешевой говядиной или свининой и, конечно же, колбасами, причем всё это можно было съесть с толстым куском хлеба, горчицей или острым зеленым соусом. Самые бедные могли купить миску творога, толстый кусок сыра, на худой конец — горбушку хлеба и головку лука со стаканчиком вина. Для покупателей более высокого полета наготове были холодные и горячие блюда из мелких пичужек, гусятины, крольчатины и т. д. А самыми популярными уличными блюдами были всевозможные пироги и пирожки. Отель Дьё в Боне — благотворительная больница, реконструкция (из личного фотоархива):  Средневековые врачи рассматривали человеческий желудок как некий котелок, переваривавший пищу в буквальном смысле этого слова. Посему его изначально следовало привести в рабочее состояние, постепенно увеличивая градус нагрева: обед желательно было начать с блюд «холодных и влажных». И в качестве закусок рекомендовались фрукты, свежие или печеные. Для того чтобы несколько нейтрализовать «холод и влагу», присущие фруктам, в дополнение рекомендовались копченая или соленая рыба, соленое сухое печенье или тоже соленые мягкие пышки. Супы дополнялись пончиками, но под этим словом подразумевалось нечто вроде фрикаделек. Согласно еще римскому рецепту Апиция, для приготовления пончиков надо смешать мелко порубленное мясо фазана с жиром, поперчить, сбрызнуть вином, вылепить шарики и затем окунуть их в кипящую воду. Еще один рецепт супа включал в себя основу из оливкового масла, бульона, вина, зеленого порея, мелкой рыбы, мясного фарша, почек каплуна, свинины, молотого перца, любистока, зеленого кориандра и, наконец, меда. Пример рецепта с королевского стола — гренки для бульона: Поджарьте кусочки хлеба и вымочите таковые в крепком мясном бульоне, к нему также следует добавить сахар, белое вино, яичные желтки и розовую воду. Когда таковые [хлебные кусочки] в достаточной мере размокнут, их следует поджарить, и вновь вымочить в розовой воде, и также возможно присыпать сахаром и шафраном. В течение почти всего средневекового тысячелетия аристократы предпочитали исключительно белые вина, полагая красное вино годным только для простонародья. Даже церковь для пресуществления использовала исключительно белое вино. Возможно, реальной причиной для того было нежелание даже случайно испачкать винными пятнами снежно-белую скатерть, на которую ставилась чаша. Впрочем, богословы настаивали на том, что кровь Господню следует видеть «духовными очами». И лишь во времена Осени Средневековья в моду постепенно входят красные вина, в частности сухой бордоский кларет. Королем средневековых вин вплоть до взлета шампанского (с XVIII в.) был гипокрас. Он делался на основе белого или красного вина, которое подогревалось, дополнялось медом или сахаром, а также дорогими специями и процеживалось через тканый фильтр — «гиппократов рукав», от которого и получил свое название. Это был весьма дорогой напиток. Роспись пира монсеньора де ла Марша: I перемена: мясо с винной подливой, рагу из мяса с салом и овощами, пряный суп с корицей, дичина с гвоздикой II перемена: павлины, лебеди, цапли, кролики под соусом «сопике», куропатки с сахаром III перемена: каплуны, наполненные сливками, пироги с голубятиной, козлята IV перемена: груши в гипокрасе золоченые, желе, водяной кресс V перемена: белые сливки, миндаль, орехи, мягкий сыр Приправы, пряности, специи. Налог на соль, которую невозможно было не покупать и столь же невозможно хоть как-то уменьшить ее потребление, оказался столь прибыльным, что продержался с XIII века до 1946 года, то исчезая, то возвращаясь вновь, покуда не был отменен окончательно. Он обычно выражался в том, что соль было можно приобрести только у государства, причем по сильно завышенной цене. Чтобы дополнительно подчеркнуть роскошь, соответствующую возможности подсаливать пищу по собственному желанию, солонки делали из золота и серебра, украшая их драгоценными камнями, заказывали их самым выдающимся скульпторам эпохи: в частности, сохранилась знаменитая «салера», созданная Бенвенуто Челлини. На пирах солонки стояли только перед самыми знатными гостями, всем прочим оставалось довольствоваться тем количеством соли, что добавил повар, или в лучшем случае — небольшой горкой грубой соли самого низкого качества, насыпанной в хлебную корку с углублением. <В той же «Пертской красавице» гости на пиру, увидев, что их сажают за стол «много ниже солонки — единственной ценной посуды, украшавшей стол» — сразу делают для себя соответствующие выводы.> Солонка Франциска I. Работа Б.Челлини, XVI век:  Римляне, эти весьма утонченные гурманы, придирчиво разделяли сорта уксуса. Доброй славой пользовался уксус на финиковой основе, уксус из рябиновых ягод и, наконец, из яблочного или грушевого сидра. Ради приятного вкуса и запаха в уксус добавляли цветы, травы, фрукты и даже заморские пряности (айва, мед, индийский перец, имбирь и п.). Для маринования капусты использовали уксус, подслащенный медом. Любимым зимним блюдом римлян были оливки, которые замачивали в уксусе. От короля до последнего крестьянина все отдавали должное горчице, для приготовления которой также требовался уксус и ряд приправ. Самой лучшей считалась дижонская — маленький горшочек ее равнялся цене 17-дневного жалованья служанки. Самую громкую славу в античности приобрел гарос (он же гарум) — соус на основе мелкой маринованной рыбы, первоначально получившийся в качестве побочного продукта процесса засолки и маринования. Готовый соус представлял собой янтарно-желтую жидкость с сильным запахом рыбы и достаточно острым вкусом, Его подавали к столу не только к мясу и рыбе, а даже к десертам. Знаменитейший из всех соусов французской кухни — камелина — отлично сочетается с телятиной, бараниной и козлятиной, прекрасно подходит к гусятине, кролику и зайцу, а также рыбе, в частности — осетру. Рецепт камелины от королевского повара Гильома Тиреля: Возьмите в изрядном количестве имбиря, корицы, гвоздики, малагетты, мускатного цвета, а ежели кто пожелает, также длинного перца, затем откиньте на сито, и протрите через таковое хлеб, размоченный в столовом вине, и перед подачей на стол хорошо посолите. Чесночная камелина: размять в ступке чеснок с уксусом и хлебным мякишем, и затем добавить к полученной смеси корицу и хорошо проваренную и размятую печень ската (можно заменить куриной).Другой рецепт чесночной камелины: Разомните в ступке корицу, хлеб и чеснок, разведите смесь кислым вином и вержюсом (вержюс — популярнейшая приправа: сок, выжатый из недозрелого винограда или яблок; его можно заменить лимонным соком), и добавьте печень ската. И самый простой вариант: Разомните в ступке чеснок с корицей и хлебом, разведите смесь уксусом.  Зеленый соус обязательно подавали к вареной рыбе, а ввиду того, что постным дням отдавалась едва ли не половина года, востребованность этого соуса трудно переоценить: Большое количество листьев петрушки без стeблей, вкупе с очищенным имбирем и белым хлебом, не обжаривая таковой, размять в ступке, добавить вержюс и протереть сквозь сито. Можно добавлять в зеленый соус также горстку мелко нарубленного шалфея.Заменять петрушку в зеленом соусе могли также щавель, майоран, гравилат или даже розмарин, к которому следует, кроме того, добавить для аромата несколько головок индийской гвоздики или зерен малагетты. Средневековье знало также два чесночных соуса: белый и зеленый. Для белого требовалось размять в ступке чеснок с равным количеством хлебного мякиша, перемешать и развести белым винным уксусом с водой. Можно было добавить также лимонный сок и получившуюся смесь протереть через сито. Для получения зеленого чесночного соуса к смеси, описанной выше, добавлялись по вкусу листья петрушки, щавеля или розмарина. Полулегендарный древнеримский гурман и чревоугодник тибериевских времен Марк Апиций составил список специй, которые, по его мнению, всегда обязаны были находиться под рукой у повара богатого и знатного лица: «перец, имбирь, анис, укроп, кориандр, зира (кумин), шафран, мелисса и маковые зерна». Мешочек перца или корицы весом в несколько граммов полагался подарком, достойным короля! Самой доступной пряностью в средние века был перец горошком — тоже очень дорогой, но все же средней руки горожанин или купец мог позволить себе щепотку на большие праздники, и посему часть особенно чванных дворян требовали от своих поваров исключить из господского меню столь общедоступный продукт. Несколько более высокое положение в этой снобской иерархии занимали имбирь, корица, шафран и гвоздика. А вершину ее прочно оккупировали «малые пряности», что доставлялись из далеких земель в крошечных количествах: мускатный орех, малагетта, мускатный цвет, галангал, длинный перец, индийский нард и, наконец, кубеба — разновидность яванского длинного перца. Мускатный орех и его цвет добавляли в вино и пиво, а также в особо изысканные блюда. Его долгое время считали едва ли не панацеей от всех болезней, хотя уже было известно о его галлюциногенном действии. «Один орех помогает, два вредят, три — убивают», — предупреждают писания медицинской Салернской школы. Длинный перец добавляли не только в пищу, но также в вино, чем особенно прославилась Юлия Старшая, отправленная Августом в ссылку за распутство. Как полагали современники, именно пристрастие к вину, подслащенному айвой и сливой, с тимьяном и длинным перцем, было одной из причин ее нехорошего поведения. Знаменитая малагетта, или райское зерно, родом из Африки. Растение это отличается ярко-зеленой или ярко-алой окраской: возможно, именно эта яркость натолкнула кого-то догадливого объявить малагетту «райским зерном», якобы происходившим не то из самого Эдема, не то из ближайших к нему мест. Впрочем, сей маркетинговый ход удался только во Франции, и в течение двух столетий эту страну охватил настоящий бум, причем цены на этот скромный продукт поднялись до небес. Индийский нард сегодня забыт полностью, а когда-то за эту пряность тоже отдавали огромные деньги. Как ни забавно, это растение родственно всем привычной валериане, Однако нард встречается только в Гималаях, на высоте от 5 тыс. метров и более, так что собирать его приходилось порой с подлинным риском для жизни. Цена его была такова, что в итоге он стал не по карману разоряющейся аристократии и именно потому постепенно сошел с кулинарной сцены. В средневековой Европе (особенно со времен крестовых походов) излюбленным десертом аристократов становится засахаренная гвоздика. Ее подавали на пирах в качестве последнего блюда — причем исключительно для самых высокопоставленных гостей. Шафран — пожалуй, единственная пряность, которую удалось акклиматизировать в Европе. Этот веселый ярко-фиолетовый цветок известен нам как крокус. И до сих пор шафран остается одной из самых дорогих в мире приправ: в последние годы цена за 1 кг колeбалась в пределах 50–80 тыс. $. Подобная дороговизна объяснима, т. к. собственно пряностью служит только рыльце — верхняя часть пестика, причем собирать цветы и отделять пряные части до сих пор приходится вручную. Чтобы получить всего один грамм шафрана, приходится перерабатывать не менее 150 цветков даже при современных технологиях. Важнейшим производителем в настоящее время является Иран, за ним следуют Индия, Марокко, Греция, Азербайджан, Афганистан и Испания. Еще одним дорогим привозным продуктом был сахар. Около 260 г. до н. э. он занял прочное место среди экзотических индийских товаров. Однако из-за огромных расстояний и сложностей доставки цены на него достигали умопомрачительных высот, так что этот «мед без пчел» в Риме изначально употреблялся как лекарственное средство, должное укреплять организм или же излечивать болезни дыхательных путей. Уже в имперское время римляне открыли для себя вкус сахарных десертов, остававшихся, впрочем, исключительно прерогативой самых роскошных пиров. Пристрастие к сахару в Европе идет от крестовых походов 1095–1096 гг., когда европейцы ознакомились с «сахарной» арабской кухней. В отличие от китайцев, более чем ревниво охранявших свои коммерческие секреты, индийцы не смогли или не пожелали удержать в тайне технологию выращивания сахарного тростника, и во времена Осени Средневековья сахар — по-прежнему престижный ингредиент для многих блюд, но уже не запредельно дорогой и вполне доступный богатому аристократу или даже купцу. Драже, которые в средневековой Франции пользовались сногсшибательным успехом и практически не сходили со столов аристократии и зажиточных слоев населения, изначально изготовлялись на медовой основе, и лишь когда сахар хотя бы относительно подешевел, стали делаться на основе сахарного сиропа. И в заключение — еще цитата в тему: добро пожаловать на традиционный файв-о-клок! …Лежало там и серебряное ситечко, на которое в более экономную эпоху хозяйка, слив из чайника последнюю каплю, выкладывала спитой чай и затем великодушно угощала им гостей, чтобы они ели его, посыпав сахаром, поверх хлеба с маслом. В.Скотт. Сент-Ронанские воды (1823) 23 августа 2025

18 |

|

Nita Онлайн

|

|

|

Очень интересно, спасибо! Я предыдущую книгу Зои Леонидас читала, мне очень понравилась, интересная, надо эту тоже будет купить.

На фоне этого вашего поста вспомнила про другие прочитанные и пошла доказывать в другой пост, что морковь, кабачки и тыква были известны и елись до открытия Америк. Вот что информативные посты делают. Спасибо ещё раз. 1 |

|