|

↓ Содержание ↓

↑ Свернуть ↑

|

Один раз за месяц эта женщина уходит с работы пораньше. Она всегда планирует это заранее: тщательно заканчивает все запланированные на этот день дела, привычно раскладывает все бумаги по папкам, раздаёт сотрудникам последние указания на остаток сегодняшнего дня и — если требуется — на завтра, и непременно заглядывает перед уходом к начальству. Всё как всегда… Потом привычно поправляет перед зеркалом свою одежду: простой но элегантный строгий костюм, светлую блузку и неизменную синюю форменную мантию департамента; заправляет выбившиеся из причёски непослушные пряди, и идёт к лифту. Поднимается наверх, кивая направо и налево многочисленным коллегам по департаменту и просто знакомым волшебникам, улыбаясь и шутя с одними и пожимая руки другим, проходит через атриум к камину и отправляется в свою любимую книжную лавку, где забирает свой очередной заказ — и уже выйдя оттуда и свернув в один из переулков, аппарирует в маленькую хижину, затерявшуюся среди цветущего вереска и камней на Оркнейских островах.

Там, в этой хижине, ждёт тот, на ком к её приходу нет уже ничего, кроме яркого платка на шее, каждый раз разного, массивного кольца на безымянном пальце — одного и того же, изображающего череп какого-то рогатого зверя — да порошка сурьмы на полуприкрытых веках. Они не говорят друг другу ни слова: она сбрасывает одежду, и следующие несколько часов они проводят в самом тесном общении, какое только можно вообразить между мужчиной и женщиной. И если бы кто-то увидел их, он ни за что бы не опознал эту встрёпанную и мокрую женщину — но лучше бы никому никогда не пытаться подглядывать, ибо мужчина рядом с ней вместо обременительных моральных устоев общества руководствуется острейшей нелюбовью к тем, кто имеет неосторожность сунуть свой нос в его личные дела. А это дело, бесспорно, весьма и весьма для него личное.

В этой хижине совсем мало места, и кровать там настолько узка, что они почти всё время проводят на полу — когда на брошенном туда второпях одеяле, а когда и просто на досках. А когда они, наконец, унимаются, она ложится на спину, а он устраивается рядом и по-собачьи… или по-волчьи начинает зализывать все её сегодняшние ссадины и ушибы, и прежде всего темные, наливающиеся синевой полосы на её запястьях, которые каждый раз оставляют там его сильные пальцы. В это время он неожиданно нежен, и в глазах его, кажущихся ещё глубже из-за размазавшейся сурьмы, видны смущение и почти преданность.

Но — лишь почти.

Да она ведь и не нужна женщине.

Для чего ей… Здесь она ищет иное.

Её ногти тоже оставляют на теле мужчины яркие полосы, и в её пальцах тоже достаточно силы для того, чтобы расцвечивать его тело багровыми синяками.

Губы их обоих искусаны, колени и локти ободраны…

Один вечер в месяц эти двое совершенно и абсолютно счастливы.

Всего один вечер в месяц.

Целый вечер.

…А потом, к ночи, женщина поднимается, одевается и уходит, обвязав на прощанье шею остающегося лежать мужчины своим очередным шёлковым шарфом. Её привычка терять шарфы давно уже стала семейной шуткой, и все и всегда ей их дарят, но их всё равно порой не хватает, и ей приходится докупать самой.

Что ж… она покупает.

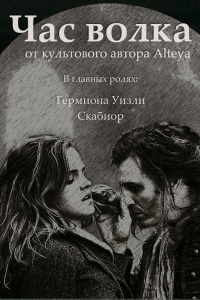

Имени мужчины никто почти и не помнит — давным-давно все, кто имеет с ним дело, знают лишь кличку. Для них — он Скабиор. И всё.

А вот у женщины имя есть.

Громкое имя, попавшее на страницы учебников.

И зовут её Гермиона.

* * *

Временами он пугает её — нарочно. Ему нравится чувствовать её страх — а пугать он умеет, и, почуяв его, он становится, кажется, совершенно неуправляемым. Впрочем, когда однажды она пугается вдруг по-настоящему и вполне всерьёз рвётся из его рук, он неожиданно её выпускает с резким и грубым смехом и говорит:

— Был не прав.

Это её потрясает настолько, что она замирает — а он снова смеётся, уже насмешливо, и лениво ложится на спину, закидывая руки за голову, и глядит на неё так, словно бы сделал с ней то, чего она только что так испугалась.

Продолжая смеяться — теперь беззвучно.

С этого момента её страх навсегда исчезает — она с удовольствием станет играть в него временами, нарочно позволяя себе пугаться, но ему никогда в жизни больше не вызвать в ней это чувство её по-настоящему. Больше того: с тех самых пор она точно знает, что на всём свете нет человека, который был бы более безопасен для неё, чем Скабиор.

…Порой он бывает горячим и страстным, и его поцелуи оставляют на её коже характерные кровоподтёки — особенно много бывает их на груди и на шее. Она тоже со временем учится этому — и понимает, наконец, пьянящую сладость вот таких полупоцелуев-полуукусов, когда во рту надолго остаётся вкус чужой кожи, и когда при виде этих оставленных тобою следов к губам приливает кровь, а в теле вновь возникает желание.

И боги, как он целуется! Выборка у неё, правда, совсем небольшая — но ей всё равно кажется, что будь та даже в сотню раз больше, лучшего она бы не отыскала. У неё по-настоящему кружится голова, когда он начинает её всерьёз целовать, и по всему телу бегут мурашки, и даже ноги слабеют — это у неё, которая ещё подростком не побоялась биться со взрослыми волшебниками на равных. Когда на него находит то, что он называет, посмеиваясь, «романтическим настроением», и он зацеловывает её до полуобморока, после она никогда не может вспомнить деталей — весь вечер сливается в один бесконечный его поцелуй. Его губы вечно обветрены и от этого немного шершавы, и их неровность совершенно сводит её с ума — иногда ей кажется даже, что если однажды он вылечит их, его поцелуи потеряют часть своей сумасшедшей сладости… впрочем, с чего бы ему их лечить? Ему самому это ничуть не мешает, кажется, он даже не задумывается над тем, что с кожей на губах можно было бы что-нибудь сделать. Она любит касаться их не только губами, но и пальцами, и щекой, и одно их прикосновение к её телу способно вызвать в нём сладкую дрожь…

* * *

Они договариваются о встречах заранее — вернее, она присылает ему сову за несколько дней до неё. Так бывает всегда — но однажды она узнаёт, что отец её в больнице с ударом, о котором ей сообщают слишком поздно, и теперь никакие, самые лучшие целители не смогут уже его полностью излечить, потому что потеряно слишком много времени, а они волшебники, но не боги… Её отец перед этим долго мучается головными болями, списывая их на усталость и ничего не рассказывая своей вечно занятой дочке, чтобы не тревожить её лишний раз — а потом, когда однажды прямо на работе он теряет сознание и его отвозят в больницу, выясняется, что это отнюдь не усталость, а опухоль — но всё хорошо, она доброкачественна и вполне операбельна, её удаляют, и всё замечательно, и лечение идёт своим чередом… а Гермиона не может избавиться от мысли, что, может быть, это она виновата? В том, что спровоцировала болезнь своим неумелым вмешательством в разум, и в том, что так долго не видела, насколько отцу было плохо, что не настояла на хотя бы обычном обследовании, и тем более уж не привела целителя — а ведь волшебники умеют лечить любые маггловские болезни, и как просто тогда было бы всё исправить… она же и об операции узнаёт уже постфактум — мама оправдывается тем, что всё случилось так быстро, что они просто не успели её предупредить, ну и что ты, родная, ведь всё хорошо, не о чем переживать совершенно, ведь папа скоро совсем поправится… Она пытается поговорить с кем-нибудь — с мужем, с Гарри, с Джинни, даже с Молли, и все в один голос её успокаивают, и им вторят маггловские врачи и лучшие целители Мунго: нет-нет, в случившемся вовсе нет никакой её вины. Но она-то чувствует, она ведь всё чувствует — а потом вдруг этот удар, который, конечно, правильно называется ишемический лакунарный инсульт, и вследствие острого нарушения кровообращения мозга частичный паралич и нарушение речи; её отец жив, и, наверное, со временем пусть и не до конца, но восстановится, хотя работать, конечно же, больше не сможет — и первое, что говорит ей мама, когда встречает её в палате: «Ты не виновата».

Но ведь так не говорят, если и вправду об этом не думают…

И это становится последней крохотной каплей — она отвечает что-то правильное, сидит с мамой и папой, а когда всё же уходит, ей так тоскливо, пусто и плохо, что невозможно никого видеть. И тогда она заходит на почту, берёт там сову и наобум шлёт на Оркнейские острова записку с сегодняшней датой, в конце которой ставит три знака вопроса — и птица возвращается к ней с написанным там же на диво красивым почерком одним-единственным словом: «Да». Она в это время ждёт, сидит на работе, и, получив ответ, аппарирует — уже почти ночь, ей давным-давно следовало бы быть дома, но куда-куда, а туда она сейчас просто не в силах пойти, и она заночевала бы в кабинете, если бы не получила этого краткого «Да».

Она входит в избушку, привычно пригнувшись и, спустившись по знакомым ступеням — пол здесь фута на три ниже земли, — молча встаёт у двери.

Он ждёт — против правил, одетый. Как знает… Молча подходит — от него сильно пахнет спиртным, но он трезв: похоже, ему пришлось использовать для этого заклинание — она протягивает к нему руки и закрывает глаза. Он шепчет вдруг очень нежно:

— Тихо.

Её трясёт; он обхватывает её руками и сжимает — до боли, до хруста в костях, и держит, не задавая вопросов и не отпуская. Долго-долго… Она так и не заплачет — её просто будет трясти, и в какой-то момент она сама вцепится в его руки своими, впиваясь ногтями в его кожу — он даже не вздрогнет и уж тем более её не отпустит.

— Сильнее, — наконец шепчет она.

Он сжимает сильнее — это уже ощутимо больно, и опять хрустят суставы и кости.

— Сильнее!

Он выдыхает чуть слышно и стискивает ещё — с ощутимым усилием. Ей уже трудно дышать…

— Сильнее же!

Он валит вдруг её на пол, ложится сверху, снова стискивая её со всей силы в безумном этом объятье, но теперь ещё добавляя к нему свой вес — и это, наконец, помогает.

Она выдыхает.

— Всё. Отпусти.

Он отпускает — но и не думает подниматься, смотрит ей прямо в лицо, хищно, голодно… наклоняется — и впивается в её губы, кусает их — больно, до крови… Одной рукой он хватает её за волосы и тянет назад, сильно и очень грубо, второй торопливо, жадно рвёт на груди блузку — трещит ткань, летят, прыгают по полу пуговицы… его пальцы по-хозяйски хватают её грудь, стискивают, оставляя красные пятна… не больно уже, нет — просто очень и очень сильно. Это почти насилие — во всяком случае, кажется таковым со стороны. Он садится, окончательно разрывая её несчастную блузку — боже, как же она её ненавидит, на самом-то деле! — рвёт уже задранный к шее лифчик, юбку… ей кажется, что ровно то же самое он сейчас сделает с ней — но нет, это иллюзия. А жаль — стоило бы… Но достаётся одежде — сперва её, а потом и его, он так торопится, что раздирает и собственную рубашку, правда, случайно, и это ужасно её возбуждает. Полуголый — потому что забыл про шейный платок, сегодня он красно-зелёный и похож на впившийся в горло до крови какой-то жуткий побег — он берёт её сильно, быстро, жёстко… и так хорошо, так правильно, как только и нужно сейчас. Она хватает его за плечи, тянет к себе, снова вонзая ногти в плоть и чувствуя кровь под ними. Он тоже это чувствует — и рычит, именно что рычит, словно зверь… Боги и Мерлин, насколько же он живой!

Она совсем забывает о времени — на грязном полу, даже без обычной небрежно расстеленной на досках простыни, в полуземлянке, на маленьком острове она чувствует себя, наконец, живой и счастливой. Чувствуя его — всюду: внутри, снаружи…

Она кусает его — по-настоящему, впивается зубами в плечо и сжимает их, покуда те не пронзают кожу и она не чувствует во рту кровь. Это её отрезвляет, она отшатывается, отплёвываясь — и натыкается на его шальной, пьяный взгляд. И прежде, чем она успевает что-то осмыслить, он делает то же — впивается зубами в её плечо. До крови. Это больно, оказывается… но это не просто больно. Это и хорошо, и очень чисто, и правильно. Правда, вкус крови всё равно ней не нравится… Или нравится… Или нет…

Он снова её кусает — на сей раз в губы. И это — сладко… Они целуются — сильно, почти до боли, некрасиво, неромантично сталкиваясь зубами, прикусывая и прищемляя кожу… Он держит её за волосы — чтобы не отвернулась… и она делает то же — запускает в его волосы пальцы и стискивает, и тянет…

— Ты моя, — говорит он. Просто говорит — констатируя.

Моя.

Да… твоя.

Как ни странно.

И вот так — больше ничья.

…— Он идиот, твой муж.

Они лежат в темноте частично на скомкавшейся простыне, частично на голых досках пола — её ноги у него на груди, он водит острыми краями своего кольца по её пальцам, нажимая довольно сильно, на грани щекотки и боли.

— Почему? — слышно, что она улыбается.

Он — единственный, кому она позволяет так говорить.

Потому что со своей точки зрения он совершенно прав.

Идиот, что уж…

Пусть даже и любимый.

Впрочем, сейчас нет никаких любимых — только они двое.

Поэтому…

— Будь ты моей, я убивал бы любого, на кого бы ты посмотрела, красавица.

— Он про тебя не знает.

— Я ж говорю: идиот.

Она тихо смеётся. Он вторит — низко, потом ворчит:

— Тебе всё хиханьки. До меня не доходит — он не чувствует чужой запах?

— Конечно, нет. Он же не зверь. Он очень хороший.

— Он кретин. Мужчина, не чувствующий, что от его женщины пахнет другим — кретин.

— Он человек, — дразнит его она.

И это срабатывает. Всегда.

Он вскакивает — очень легко, хотя вот только что лежал почти что под ней, на спине — и падает на неё сверху, и сжимает её горло зубами. Почти до боли…

— Сейчас не страшно, — говорит она, с удовольствием запуская пальцы в его длинные тёмно-русые волосы и притягивая его к себе. — Вот тогда было — да…

— Я хочу повторить, — говорит он, отпуская её шею и поднимаясь выше, так, чтобы видеть её глаза. — До луны девять дней — если начну завтра пить аконитовое, как раз успеем.

— Я не смогу, — возражает она с видимым сожалением. — Может быть, в следующем месяце. В этом — никак.

Он не спорит. Странно, но с этим он никогда не спорит — если она не откладывает встречу больше, чем на четыре недели. Иначе… всякое может быть.

Как-то однажды он перехватил её на Диагон-элле, прямо посреди выходного дня, когда они с Роном и малышами пришли к Фортескью, а она, оставив их там, отошла на минуточку в книжную лавку (в которой всё равно нечего было делать ни её мужу, ни детям, а она хотела посмотреть недавние поступления). И вот на подходе-то к ней он и поймал её — схватил за руку и затащил в какую-то подворотню, кажется, на задворках того же книжного магазинчика и… Она вернулась только через полчаса, слегка встрёпанная и позабывшая обо всех книгах на свете — и на удивлённый вопрос мужа, никак не ожидавшего увидеть жену без хотя бы пары новых книжек в руках, отмахнулась слегка рассеяно, сказав, что ничего интересного не нашла.

И поэтому она теперь иногда нарочно излишне затягивает с очередной встречей — с тем, чтобы однажды быть пойманной посреди улицы, или в магазине, или самым возмутительным образом на выходе из министерства (о, как она в тот раз на него орёт, схватив его буквально за шкирку и аппарировав с ним в его избушку! Он, кажется, даже теряется… хотя нет — этого он не умеет, но обещание никогда так больше не делать и вообще не появляться в радиусе пары десятков ярдов от министерства она из него выбивает), утащенной в ближайшую подворотню и там… потом… потом спешно чинить разорванное бельё (она сотню раз просила его не делать так — бесполезно) и убирать синяки и царапины, а главное — приводить в порядок припухшие губы.

Что же до аконитового…

Когда он в первый раз предложил ей сделать такое, она категорически отказалась. Одно дело он сам — и совсем другое животное. Волк. Пусть даже с человеческим сознанием и контролем.

— Трусишь? — усмехнулся он тут же.

— Предпочитаю традиционные отношения, — возразила она.

Но мысль, которую он заронил, её больше не отпускает — и чем дольше она размышляет об этом, тем более… сложно сказать, интересной или возбуждающей та кажется. И потому однажды через несколько дней после новолуния она отправляет ему записку с очередной датой встречи, указывая в ней только время за два часа до восхода ближайшей полной луны.

Последние пару дней перед полнолунием она буквально не находит себе места: не может ничего делать, совершает глупейшие ошибки в работе, спит буквально по паре часов, чтобы затем, проснувшись, бесцельно побродить по комнате и вновь лечь… Её муж списывает это на какое-то сложное дело, а ей даже не стыдно от такого его понимания — в первый раз за время её единственного после свадьбы романа она даже дома думает только о предстоящем свидании.

Лунный восход в это полнолуние ранний — вечерний, а не ночной, и когда она аппарирует, на западе неба ещё видна светлая полоса. Какое-то время она стоит перед хижиной, сжимая в мокрой от пота руке палочку и не решаясь войти — а потом он выходит навстречу. Он уже голый — на нем нет даже одного из вечных его шейных платков, а на пальце не видно кольца, на нем вообще ничего нет — и выглядит он одновременно взбудораженным и больным.

— Хочешь увидеть всё с самого начала? — спрашивает он — голос чуть хрипловат, глаза блестят лихорадочно…

— Хочу, — решительно кивает она.

— Страшно? — широко улыбается он и подцепляет своим длинным ухоженным ногтем, больше подходящим какому-нибудь холёному аристократу, чем маргинальному оборотню, одну из её пуговиц.

— Нет! — врёт она — и знает, что он знает, что это ложь.

— Зря, — его улыбка становится ещё шире, он наклоняется к самому её уху и шепчет так тихо, что она еле разбирает его слова: — Ты уверена, что у меня были деньги на аконитовое, красавица?

Она на миг холодеет — на один-единственный миг, но ему хватает: он торжествующе смеётся (он снова её поймал!) и треплет её по щеке. Его худая рука с ровными, покрытыми мелкими шрамами пальцами неестественно горяча, она ловит её и прижимает к лицу, он длинно и шумно вздыхает и поднимает голову, глядя на небо.

— Последний час — самый мерзкий, — говорит он, отпуская её и отходя на пару шагов. — Раздевайся.

— Нет, я хочу посмотреть, как…

Он хохочет, несколько нервно и очень громко, хлопает себя ладонями по коленям:

— Я тебя уверяю! Это ты не пропустишь!

Однако он делает вовсе не то, чего она ожидает — когда она раздевается, он валит её на траву, но даже не пытается овладеть, а начинает ласкать и ласкаться, тереться о неё всем телом, и в его движениях ей чудится уже нечто не совсем человеческое. Она теряет счёт времени, и не замечает, как на небо всходит луна — та висит поначалу совсем низко над горизонтом и за ближайшем холмом ещё не видна. Но ему-то никакой холм не помеха… Он вдруг замирает — в самом буквальном смысле этого слова, перестаёт, кажется, даже дышать — а потом отодвигается и ложится ничком, продолжая, впрочем, внимательно на неё смотреть, повернув голову на бок.

— Начинается? — шепчет она.

Он уже не отвечает — улыбается только и продолжает глядеть ей прямо в глаза.

Она тоже смотрит…

Однажды она уже видела трансформацию. Тогда это было жутко — она помнит, как разум постепенно уходил из глаз её преподавателя, а позже соратника и друга, как его человеческие глаза становились глазами безумного и жестокого зверя… и вдруг вспоминает, что её палочка осталась… где-то. Недалеко — но если вдруг что, она просто не успеет до неё дотянуться.

И не отрывает взгляда от его глаз… И видит, как сперва расширяются его зрачки — так, что радужка практически исчезает, и как потом сужаются — в вертикальную щель. Как зрачок из человеческого становится даже не звериным — оборотническим… а вот взгляд — не меняется. Глаза — те же, пусть уже и другого цвета, но глядят они ровно так же: весело, дразняще, насмешливо… Она улыбается и протягивает было руку — и тут взгляд меняется, наполняясь вдруг такой болью, что она отшатывается и вскрикивает — и трансформация начинается. Сквозь кожу пробивается жёсткая шерсть, выворачиваются суставы, кости где-то удлиняются, а где-то — ломаются… особенно сильно меняется, конечно, лицо — да это и не лицо больше, оно на глазах вытягивается, превращаясь в звериную морду.

Со вполне разумным, человеческим взглядом. Да, он так и продолжает очень внимательно на неё смотреть, и внимание это сильнее даже испытываемой им боли. Но, наконец, всё заканчивается, и вот перед ней уже лежит волк — крупнее обычного, как и все оборотни, серый, с длинными лапами и вытянутой мордой. Он лежит смирно, слегка помахивая хвостом, на конце которого отчётливо видна кисточка, давая ей осознать его присутствие, привыкнуть и успокоиться.

Потом переворачивается на спину, демонстрируя ей светлый пушистый живот.

Она очень медленно и осторожно подходит и присаживается рядом на корточки. Он лежит, вывалив длинный розовый язык изо рта, демонстрируя белые острые клыки, и кажется, что он улыбается.

Или не кажется…

Она шепчет:

— Люмос! — и при этом белом свете начинает его рассматривать.

Она смотрит в его яркие, золотисто-карие глаза — с действительно неестественными для теплокровного существа щелевидными зрачками, но сейчас в этих глазах отчётливо светится разум, и они не столько пугают, сколько завораживают её. Она протягивает руку и касается его лба. Гладит… Он жмурится и поводит ушами — она гладит и их, удивляясь почему-то, насколько жёсткая у него шерсть. Страх постепенно уходит, она садится на землю — он тут же переворачивается и кладёт морду ей на колени, глядит… кажется, весело, если она правильно понимает выражение его морды.

Он совсем не похож на собаку, почему-то вдруг приходит ей в голову. Она берёт его лапу — она мощнее и больше, чем у овчарки, что когда-то в детстве была у её соседей. Подушечки мягкие, а когти совсем не стёрты… Она рассматривает тёмную толстую кожу, гладит её… и слышит тихое, едва различимое рычание. Оборачивается нервно — но нет, непохоже, чтобы это было выражением неудовольствия или предупреждения. Скорее, наоборот… боги, что она делает…

Она наклоняется к его морде и касается носом его носа. От него пахнет зверем — сильным здоровым зверем, шерстью, силой, опасностью… Ей вдруг становится весело и хорошо, и она решительно обнимает его и зарывается лицом в густой мех.

Потом они долго гуляют по окрестностям: совершенно обнажённая женщина с густыми, тёмными в свете луны волосами, ступающая босыми ступнями по мху и камням, рядом с которой, прижавшись боком к её стройным ногам, идёт крупный матёрый волк. А когда она устаёт с непривычки бродить босиком, он подталкивает её носом к своей спине, и она осторожно садится на него, свесив ноги на одну сторону, а потом и ложится, вытягиваясь вдоль его спины и обнимая его за шею, и чувствуя грудью и животом сквозь густую шерсть его позвонки — и так они возвращаются к его маленькому, вросшему в землю домику. Они, впрочем, туда не заходят… но то, что произойдёт дальше, она не будет потом вспоминать даже наедине с собой — только с ним.

А когда забрезжит рассвет — они будут лежать рядом, и женщина будет обнимать волка, и обратную трансформацию она прочувствует практически на себе: как жёсткий густой мех вновь становится человеческой кожей, как снова ломаются и тут же срастаются кости, как укорачиваются, втягиваясь, челюсти и как снова расширяются зрачки, превращаясь из вертикальных в круглые и меняя карее золото зверя на обычную серую с зеленью мягкость человеческих глаз.

Человек рядом с ней выглядит нездоровым и очень уставшим — она впервые видит его таким — и мелкие морщинки вокруг его глаз, не подведенных привычно порошком сурьмы, кажутся глубже, так же, как те три, что пересекают его лоб, как та единственная, что лежит между его ровных прямых бровей, как те, что уходят от крыльев его тонкого прямого носа к углам вечно обветренных губ… Он лежит в её объятьях совсем сонный, и она тормошит его, чтобы увести в хижину — спать. Он встаёт вовсе не так легко, как обычно, даже опирается на неё, обнимает её уже стоя, притягивает к себе, кладёт голову ей на плечо и шепчет:

— Ты не разочарована?

— Нет, — отвечает она, проводя пальцами по задней стороне его шеи, чувствуя под пальцами его позвонки — и вспоминая, как только что там был густой и прекрасный мех.

— Хочешь как-нибудь повторить?

— Да. Хочу, — она тянет его за собой — в дом.

Потом они лежат рядом на узкой его кровати — он засыпает мгновенно и крепко, а она не спит и довольно долго просто рассматривает покрывающее его тело шрамы. Их много и они очень разные — она водит по ним кончиками пальцев, зная уже, что от этого он ни за что не проснётся. Он и не просыпается, но, видно, чувствует что-то, потому что улыбается и переворачивается к ней лицом и обнимает её во сне, прижимаясь к ней и утыкаясь лицом в её грудь. Его расслабленная рука тяжелее, чем может показаться на вид, ей нравится эта тяжесть, и она очень жалеет, что не может уснуть под ней и проспать так много-много часов. Но нельзя — ночь закончилась, и ей уже пора на работу. И когда солнце проникает в дом через окно, она со вздохом встаёт и идёт на улицу — одеваться, потому что её одежда так с вечера там и осталась и наверняка вся сейчас промокла от росы. Так и есть — она сушит её заклинанием, разглаживает, одевается, причёсывается… а потом, вдруг улыбнувшись лукаво, возвращается в хижину, наклоняется к спящему и целует его уже накрашенными губами сперва в губы, потом в щёку, а затем чувственным долгим прикосновение оставляет следы на тыльной стороне его рук.

А потом вспоминает вдруг, что забыла сегодня взять с собой шарф.

Это так досадно и неуместно, и вот именно сегодня такого не должно было случиться… она думает, чем можно было бы его заменить — и вдруг понимает, что нечем. На ней нет никаких украшений, кроме обручального кольца и скромных серёжек, и нет никакой лишней одежды — не может же она оставить здесь свою блузку.

А хотя… хотя есть ведь один предмет гардероба, отсутствие которого никто никогда не заметит. Тем более, сейчас лето, и вместо колготок на ней чулки…

Она снимает означенную вещь, тихо смеётся и, поскольку повязать это на шею нельзя — размер не позволит — она закрепляет оный предмет на его левой руке. Снова целует его — и быстро уходит.

И будет весь день улыбаться — сама не зная, чему. Возможно, тому, как он проснётся и посмотрит на свою левую руку.

После этой ночи она никогда в жизни больше не будет носить мех.

Никакой.

Потому что с того полнолуния она всегда будет помнить, что мех — это просто чья-то выделанная кожа.

Сказать, что она рассказывает ему всё — грубая ложь.

На самом деле, она не рассказывает почти ничего — разве что самое сокровенное или болезненное.

Например, про то, что сделала со своими родителями в год, который должен был стать последним годом её обучения, а стал годом взросления и скитаний.

Она знает, что те, кому она рассказала об этом, сочувствуют ей и жалеют. И она принимает и это сочувствие, и эту жалость — принимает, не понимая её и чувствуя, на самом деле, в ответ только отчётливое раздражение.

А он не жалеет. И не сочувствует. Выслушав её — молча, он всегда молчит в таких случаях, ни слова не произнося до тех пор, пока она не выговорится и не умолкнет сама — он одобрительно кивает и говорит:

— Жестоко. И правильно. Но ты вообще жестокая женщина.

Он называет её так в первый раз — но далеко не в последний. Однако в его устах это не оскорбление и даже не комплимент, а простая констатация факта. Который ему, похоже, приятен, но остаётся при этом всего лишь фактом.

Она не спорит — лишь усмехается, раздумывая, что бы сказали её друзья или родные, если бы кто-то сказал им, что она, Гермиона — жестока.

И это действительно правда.

Она такая.

Вернее — если уж быть совершенно точной — ещё и такая.

Но он — единственный, кто видит и принимает в ней даже это.

Однажды она рассказывает ему, что большинство коллег и друзей полагает её строгой, но доброй и справедливой — он ухмыляется и притягивает её голову к себе. За волосы.

— Ты обитаешь среди кретинов, — шепчет он, прикусывая мочку её уха — она слышит, как дужка сережки стукается об его зубы; сколько бы она ни слышала этот тихий звук, он остаётся для неё одним из самых возбуждающих на свете. — Они не увидят правды, даже если ты однажды за какие-нибудь потерянные бумажки самолично наложишь на своего секретаря Круцио.

— Я не, — начинает она — и смеётся. — Ну да.

— Они никогда не узнают тебя, красавица, — говорит он, с шумом втягивая воздух у неё за ухом, там, где дольше всего всегда сохраняется запах её духов. — Потому что всегда будут видеть только героическую подружку Поттера.

— А ты?

— А я — ту девчонку, что когда-то поймал в лесу и тащил у себя на плече. И которую я ещё тогда захотел, — добавляет он жарко.

Она отталкивает его — ей неприятно это воспоминание, но без толку — он только сильнее прижимает её к себе, она вырывается, они начинают бороться…

Бесспорно, как ведьма она в разы сильнее его — но по-человечески у неё нет шансов. И она всегда проигрывает ему в таких ссорах — при том, что палочка всегда в зоне её досягаемости.

Но она не пытается пусть ее в ход.

Никогда.

После они лежат: на сей раз она — ничком, он — на ней сверху, целуя её в затылок и зарываясь разгорячённым лицом в её волосы. Его обветренные, шершавые губы касаются её шеи, и от этого прикосновения её кожа идёт мурашками, хотя только что ей казалось, что ни сил, ни желания на сегодня уже не осталось.

— Они никогда тебя не поймут, красавица, — шепчет он.

— А ты? — повторяет она.

— А мне наплевать, — он опрокидывается на спину, переворачиваясь вместе с ней так, что теперь она оказывается лежащей на нём навзничь.

— На меня? — она разворачивается к нему лицом — он обхватывает её руками и крепко прижимает к себе.

— На то, какая ты. Добрая, злая… ты — моя. Мне хватает.

Она вдруг вздыхает коротко и тоже обнимает его, сдвигается немного и ложится, положив голову на его грудь и слушая, как быстро колотится его сердце.

— Знаешь, что странно? — спрашивает она после долгой паузы, во время которой он держит её в объятья и тихо гладит спутавшиеся и влажные сейчас волосы.

— М-м?

— Странно знать, что ты — единственный человек, к которому я смогу прийти, если сойду с ума и сделаю что-нибудь совершенно чудовищное.

— А то, — усмехается он. — Приходи, если что. Мне без разницы.

— Я надеюсь всё-таки обойтись, — смеётся она — а он просто пожимает плечами.

И это правда — ему действительно всё равно, что она делает и какая она.

И она не знает, почему так раздражающее её в других подобное равнодушие в данном случае до такой степени ей даже не то что приятно — необходимо.

* * *

— Ты моя.

Это — самое частое, что она от него слышит.

И это правда, как ни странно. Она — его. Она не сказала бы то же в обратную сторону — она не ощущает его своим. Почему-то эта несправедливость не то что не обижает её — напротив, кажется единственно правильной. Она любит лежать на нём — или ощущать на себе его тело, любит, когда он скользит губами по её коже, именно просто скользит, не целуя — тогда она чувствует, какие они у него неровные. Любит лежать у него на плече, держа его руку в своих и разглядывая худые кисти с не слишком длинными ровными пальцами и розовыми ногтями, крепкими, словно у зверя, и ухоженными, как у девушки или аристократа. Иногда он красит их в чёрный или золотой цвет — она смеётся над ним весь вечер, когда в первый раз это видит, но его это ничуть не смущает, и со временем она признаёт, что это ему даже не идёт, а подходит. Она любит лежать и просто на нём, касаясь животом его паха или ягодиц и рассматривая многочисленные шрамы, покрывающие его тело — иногда он рассказывает о каком-то из них, хотя происхождения большинства и не помнит: она знает, к примеру, что пара некрасивых, изогнутых и широких остались у него от хлыста Беллатрикс, которым та когда-то прошлась по всем ним в Малфой-мэноре, увидев меч Гриффиндора. Он рассказывает, что хотя на оборотнях всё заживает даже лучше, чем на пресловутых собаках, шрамы с них никогда не сходят, причём что полученные в человеческом виде, что в зверином, и поэтому чем старше оборотень — тем больше у него подобных отметок, и ему ещё повезло, что его лицо почти чисто. Это правда — у него почти нет шрамов на голове, только на раковине правого уха, на краю скулы и на верхней губе. Этот последний — маленький и почти незаметный, он больше ощущается при поцелуях, чем виден, и когда она спрашивает про него, он морщится и говорит неохотно, что когда-то был очень глуп и позволил одной девице вот так неудачно поиграть с ним. Это первый раз, когда он упоминает о другой женщине, и ему это явно неловко — она отступается, а он, видимо, в благодарность зацеловывает её тогда до полуобморока.

А он очень любит смотреть на её тело, трогать его и нюхать, он обожает все её запахи: её духов — он вообще любит женские духи и то, как изумительно индивидуально они раскрываются на каждом конкретном теле — её волос, пота, тела… и, конечно, тот, основной, главный женский запах. Он учит, что духи уместны не только за мочками ушей и на запястьях, ими следует украшать всё тело — и непременно наносить их на волосы, и не только на голове. Он вообще на удивление много знает о запахах и духах — и однажды приносит ей роскошный флакон матового стекла в виде слегка изогнутого прямоугольника с золотой крышкой и краткой надписью «Opus V Amouage». Этот запах сводит её с ума — нравится и подходит ей до мурашек, до дрожи, тёплый, горький, манящий… Когда она узнает, что это и сколько он стоит — она спросит его, откуда он взял такое, а он посмеётся и скажет, что это не её дело, но узнай она об источнике денег, она бы его не осудила. И она, как ни странно, верит и успокаивается, и с тех пор больше никогда не использует никакие другие духи — потому что ни одни не похожи на неё до такой степени. Он любит перебирать её волосы, любит зарываться в них лицом, любит даже кусать их — и обожает держать в руках, поэтому, наверное, так часто тянет её за них, никогда, впрочем, не делая по-настоящему больно. Он вообще, как ни странно, по-настоящему не причиняет ей боли — разве что случайно, хотя всё время водит её по грани.

И не только по этой… Он просто живёт так — на грани между человеком и зверем, болью и наслаждением, изысканностью и пошлостью, и когда она начинает расспрашивать его — с удовольствием ей рассказывает. О том, что происходит, что называется, на задворках: как живут те, кого обычные люди и опасаются, и очень стараются не замечать, потому что есть вещи, думать о которых и страшно, и неприятно. Рассказывает о том, куда деваются девочки из борделя, когда уходит их привлекательность. О том, как живут те, кого волшебники поставили вне закона — как это, быть тем, кого можно, фактически, убить безнаказанно, и чьё слово никогда не перевесит слова даже ребёнка или явного твоего врага. О том, как это — не иметь реальной возможности получить официально работу, и о том, что когда выбираешь между презрением и страхом в устремлённом на тебя взгляде, куда приятнее выбирать второй. О том мире, с которым редко или вообще никогда не пересекаются пути большинства что людей, что волшебников — и о том, насколько размыта грань между ними в той серой зоне, где живут такие как он.

И о том, что лично он не хотел бы уже никакой другой жизни.

Он бывает удивительно нежен — но даже нежность его ничуть не похожа на ту, которую привычно дарит ей муж: в ней совершенно нет мягкости, только обернувшаяся другой стороной сила и немного непонятной ей нечеловечьей, звериной тоски — она видит её в его серо-зелёных глазах в такие минуты, чувствует в нервной дрожи гладящих её рук, в трепете целующих губ… Она не знает её причины и не знает, как её вызвать — а она хотела бы уметь это, потому что когда такое случается, он доводит её до слёз, после которых ей несколько дней легко и светло как в детстве.

Он бывает и груб — и тогда на её теле остаются синяки и царапины, которые она после залечивает — и эта грубость всегда бывает на диво уместна, совпадая с её внутренним желанием и состоянием. Вот её она вызывать умеет — его легко разозлить, он горяч, и она быстро запоминает те несколько фраз, от которых его глаза вспыхивают нехорошим огнём, а пальцы впиваются в её запястья. У него длинные руки, а силы хватает, чтобы одной своей удерживать её обе — но когда однажды она сама хватает его вот так и так же, как часто делает он, заводит его руки ему, лежащему на спине, за голову и прижимает запястья к полу, его глаза вдруг темнеют, и он вырывается с такой силой и яростью, что по-настоящему пугает её — и говорит глухо и зло:

— Не смей. Никогда не смей делать так.

Она не спрашивает ничего, и больше никогда даже и не пытается делать что-то подобное — а он в тот вечер с ней почти что жесток, настолько, что она даже плачет, но едва он видит её слёзы — он останавливается, прижимает её к себе и шепчет:

— Никогда не забывай, что я зверь.

А потом баюкает, держит её на руках и сам залечивает все её ссадины, а потом становится настолько осторожен и нежен, что она снова плачет, уже от этого.

Но такое бывает редко — обычно всё куда веселее и проще, и их вечера — это смесь страсти, жёсткости, и ехидных и злых его шуток.

На том заседании Визенгамота она присутствует как представитель юридического отдела департамента правопорядка — потому что о ней идёт слава «защитницы всех униженных и поражённых в правах», оборотней в том числе. И когда она, почти опоздав к началу, открывает папку с рассматриваемым в этот день делом о напавшем и покалечившем… сиречь обратившем сразу нескольких волшебников оборотне, и видит на первой странице колдографию обвиняемого, ей становится пусто, холодно и попросту дурно. Но ещё хуже ей становится, когда она видит дату.

Она точно знает, что его там в этот день никак не могло быть.

Потому что она — его единственное и нерушимое алиби на ту ночь.

Она сидит в первом ряду, ничего вокруг не видя и не слыша, и смотрит пустыми глазами прямо перед собой. Впервые в жизни она не знает, что делать, впервые в жизни не видит выхода. Потому что на одной чаше весов — разбитая жизнь её мужа и её детей, а на другой — вечный Азкабан для её любовника. О её собственной речи уже в любом случае не идёт.

Она помнит сейчас каждую секунду той летней и душной ночи. Они купались в море — аппарировав на побережье, пустое и необитаемое, где на мили нет ни одного человека, незадолго до трансформации: она вновь захотела её увидеть, и он вновь согласился. Тогда выяснилось, что волки… оборотни отлично плавают. Они лежали на холодном песке, подставляя тела серебряному лунному свету, и были вместе — волк и женщина… Она помнит его горячий язык на — и если бы только на — своём теле, помнит скользящий по её коже мех, помнит зубы зверя на собственном горле… Ни в одну из этих ночей он ни разу не поранил её — ничем, хотя и зубы, и когти у него очень острые. А ведь любая царапина может оказаться фатальной — довольно маленькой капли попавшей в неё слюны и… Но нет — её кожа всегда остаётся целой, хотя они даже борются иногда. Она помнит ощущение его зубов на своих запястьях и на лодыжках… она помнит ту ночь целиком — и не знает, что ей теперь делать.

Чью жизнь теперь разрушать — помимо своей.

Она представляет, что будет с Роном, когда он узнает. И знает, что никогда, ни за что он не поймёт, что это вовсе не предательство с её стороны, что этого человека вообще нельзя считать просто её любовником — тут дело в другом… а в чём — она сама не может сказать. Но что бы там ни было — мужу не пережить этой новости. Возможно, и не буквально — может быть… даже наверное он не умрёт. Но…

И что будет с её детьми? Подобные новости разносятся как пожар во время сухого лета — как им будет жить и учиться в школе, слыша вокруг, что их мать… да с кем — с оборотнем! Даже не с человеком — с тварью!

Но отправить его — в Азкабан… Навсегда, без малейшей возможности выйти… Запереть там безо всякой вины — она тоже не может.

Если бы можно было просто сейчас умереть — она бы умерла, не раздумывая. Или сесть самой. Или ещё — что угодно, но так, чтоб это коснулось только её. Но нет… нет, ей придётся собственными руками выбрать жертву.

За всеми этими муками она пропускает момент, когда все собираются, и приходит в себя только со звуком гонга — и видит почти прямо перед собою его. Он — в кресле, прикован цепями, и отчаянно ищет её взгляд. И едва, наконец, она на него смотрит, он несколько раз резко качает головой — из стороны в сторону. «Нет». И хмурится, и глядит жёстко и требовательно. «Нет. Не смей».

Она отворачивается, пытается отвести взгляд — но не может, она не в силах сейчас оставить его одного. В его глазах вспыхивает почти мольба, он снова мотает головой и шепчет беззвучно, но чётко: «Нет!» Председатель раздражённо стучит молотком, призывая его к порядку…

Она кусает губы до крови и впивается ногтями в ладони. Нет тут выхода… оказывается, всё-таки существуют задачи, не имеющие решения.

Меж тем, начинают допрос. Дело совсем простое, и Визенгамот собран малым составом: есть свидетельства пострадавших, которые, разумеется, не могут опознать нападавшего в человечьем обличье, но ведь того поймали практически в том же месте в следующее полнолуние, кто же ещё это может быть, если не он?

…Как тебя вообще занесло в ту деревню? Это же так далеко… это же материк. Ты говорил, что всегда избегаешь кусать людей — что заставило тебя уйти с твоего безопасного острова? Что ты вообще делал там? Рядом с людьми?

И — самый страшный вопрос: пил ли ты аконитовое в этот раз? Потому что любой из возможных ответов можно трактовать самым чудовищным образом. Неужели я всё-таки совершенно тебя не знаю?

На вопрос о зелье, кстати, он отвечает: да, пил. Брал не в Мунго, покупал сам — но можно найти аптекаря, с которым он имел дело. Увы, теперь становится ещё хуже: раз пил зелье — значит, понимал, что делает, действовал совершенно сознательно. А это ещё хуже, чем если бы нет. Раньше за подобное полагался поцелуй дементора, теперь просто пожизненное на нижних уровнях Азкабана без права пересмотра дела или помилования.

— Меня не было там в прошлом месяце, — говорит он суду. Но когда его спрашивают, может ли кто-нибудь подтвердить это, отвечает насмешливо: нет, был дома, лежал на полянке, выл тихонечко на луну и даже пробегавшего мимо зайца не тронул. Увы, нет, был он в ту ночь один, и подтвердить его алиби некому. И ещё раз увы — нет, на веритасерум он не согласен, ибо кто вас знает, господа судьи, о чём ещё вы начнёте меня расспрашивать. И — какая досада! — снова нет, он против легилимента, причём по той же самой причине. Ну что ж поделать, Азкабан — значит, Азкабан. Увы, на сей раз ему, видно, не повезло.

— Ну что же, — говорит, наконец, председатель. — Суду всё ясно. Я предлагаю голосовать. Кто за то…

— Господин председатель! — она всё же встаёт. Кровь в висках стучит так, что она почти ничего не слышит, ноги ватные и одновременно гудят, как после долгой пробежки, пальцы дрожат так, что ей приходится сцепить их. Она видит его яростный, отчаянный взгляд, видит, как он мотает головой и почти вслух уже шепчет: «НЕТ!» — Я могу засвидетельствовать его невиновность.

Ну вот и всё.

Рубикон.

Она слышит поднявшийся в зале шёпот, видит обращённые на неё с недоумением и нарастающим любопытством взгляды — и среди них один родной и знакомый.

Гарри.

Конечно, он здесь — как глава аврората. И он тоже глядит на неё непонимающе и вопросительно. Ну вот он первым всё и узнает… и, может, сможет как-нибудь подготовить Рона. Потому что она, наверное, просто умрёт здесь сейчас, как только закончит. Во всяком случае, она очень на это надеется…

— Миссис Уизли? — говорит тем временем председатель. — Вы что-то можете показать по данному делу?

— Да, могу.

Она слышит свой голос будто со стороны. Прости, Рон. Все простите. Но позволить посадить человека без вины я не могу. Чем бы и кому ни пришлось заплатить после за это…

— Прошу вас, — с удивлением говорит председатель. — Вы знаете, где был или что делал обвиняемый в означенную ночь? Откуда, позвольте спросить?

Скабиор дёргается, пытается перебить её в последней попытке остановить, но никто не даёт ему слова — напротив, просто накладывают Силенцио.

— Знаю, — кивает она. — Он был вместе со мной, ваша честь.

Она умолкает, облизывая пересохшие губы, и набирает побольше воздуха в грудь. Ну, что ж поделать. Вот так всё закончится…

— Ваша честь!

Это… Гарри. Он встаёт и поднимает руку, привлекая к себе всеобщее внимание.

— Ваша честь, миссис Уизли связана обещанием не раскрывать обстоятельства этого дела, — говорит он.

Что?!

Она непонимающе глядит на него. Что он несёт?

— Мистер Поттер? — не менее удивлённо переспрашивает его председатель.

— Миссис Уизли участвует в одной из секретных операций аврората, — говорит он. — Надеюсь, присутствующие меня поймут, если я откажусь пока раскрывать все детали — тем более, они не имеют никакого отношения к слушающемуся здесь сейчас делу. Надеюсь, суду будет достаточно моего свидетельства? Я готов подтвердить, что в означенную ночь обвиняемый был совсем в другом месте и в другой компании.

— Вы в этом уверены, мистер Поттер? — с трудом перекрикивая стоящий в зале гомон, спрашивает председатель.

— Абсолютно. Я свидетель, — твёрдо кивает Гарри.

Она пытается поймать его взгляд, но Гарри смотрит исключительно на председателя Визенгамота, и ей это никак не удаётся. Чувствуя, что вот-вот просто упадёт в обморок, она опускается на скамью и переводит глаза на обвиняемого — и даже несмотря на своё состояние, слегка улыбается: она и не думала никогда, что его лицо может иметь настолько ошарашенное выражение. Он, в общем, прекрасно держится, но она-то видит и его слегка отвисшую челюсть, и растерянность и недоверчивое непонимание в непривычно лишённых своей вечной чёрной подводки глазах, и слегка подрагивающие губы…

— Ну, если вы так говорите, — неуверенно и неохотно тянет председатель.

— Да. Говорю, — с уверенной улыбкой кивает Гарри. — Мы найдём нападавшего. Но чуть позже. Я прошу прощения, что не сказал ничего раньше — я надеялся, что обвиняемый сумеет оправдаться без нашей помощи. Но мы, разумеется, не можем позволить посадить невиновного — даже в интересах расследования.

— Разумеется, — кисло говорит председатель. — Итак… кто за то, чтобы…

Конечно же, обвиняемого полностью оправдывают и отпускают…

И когда все расходятся, Гермиона подходит к Гарри, но прежде чем она успевает открыть рот, он говорит:

— Я не хочу знать. Никогда.

Потом улыбается ей, и они обнимаются и пару секунд так стоят — а потом она еле слышно шепчет ему:

— Спасибо.

Это всё… Больше никогда в жизни они не вспомнят об этом — будто бы не было такого заседания никогда.

А вечером она, не в силах сразу вернуться домой, аппарирует на Оркнеи.

К нему.

Он встречает её на пороге — сидит на ступеньках в своём потрёпанном кожаном пальто и в вечных этих своих клетчатых пижонских штанах, заправленных в высокие тяжёлые ботинки… Ждёт.

Поднимается при её появлении, подходит, берёт её лицо в ладони, смотрит в глаза и говорит очень серьёзно:

— Больше никогда так не делай.

— Я надеюсь, и не придётся, — пытается пошутить она, обнимая его.

— У тебя два детёныша, — говорит он. — Не смей предавать их. Клянись.

— Я не…

— Моя мать умерла, когда я стал оборотнем. Мне было шестнадцать. Она была паршивейшей матерью — но я всё равно предпочёл бы, чтобы она была жива. А твои ещё совсем мелкие. Ты моя, — говорит он, сжимая пальцами её щёки. — И я не желаю, чтобы моя женщина предавала своих детёнышей. Ты поняла?

Они смотрят друг другу в глаза. Потом она, наконец, кивает. Он улыбается и прижимает её к себе, гладит по голове, целует в макушку.

— Жизнь самки всегда ценнее, — говорит он с лёгкой усмешкой. — Если тебе снова придётся выбирать между нами — даже не думай.

— Я бы не умерла, — говорит она тихо.

— Ты бы сломала себе всю жизнь. И им заодно. Я-то знаю.

— А ты бы сел в Азкабан.

— Да. И быстренько умер, — он неожиданно веселится.

Она вздрагивает и поднимает на него взгляд:

— Почему?

— Потому что оборотни не живут в Азкабане, — легко поясняет он. — Три-пять трансформаций — и волк разбивает себе башку об стену. Это все знают. Так что я бы мучился не так долго, — он подмигивает ей и впивается губами в её губы. Она отвечает — но когда тот, наконец, прерывается, говорит:

— Я не знала. Тем более…

— Вспомни своих родителей, — усмехается он. — Вот тогда ты всё правильно сделала. Учись быть жестокой не только к другим — чем ты-то лучше? — он снова обхватывает её лицо ладонями, потом вдруг опрокидывает её на землю и быстрым резким движением разрывает на груди одежду, а потом целует и больше уже не даёт выговорить ни слова — разве что закричать или застонать. Они даже не спускаются в этот раз в избушку — так и остаются на улице, благо, тепло и лето. Он очень горяч сегодня, но вовсе не груб, он никак не может насытиться ей, вынуждая её кричать снова и снова и заставляя, в итоге, забыть обо всём — в том числе и о том, что случилось сегодня. А потом она засыпает, сама того не заметив, и не просыпается, когда он переносит её — на руках, безо всякой магии — на свою узкую кровать, укладывает там и ложится рядом, обняв со спины, устроив её голову у себя на плече и зарывшись лицом в её волосы.

Она и с ним не будет никогда вспоминать эту историю — и даже сама себе со временем сумеет запретить это делать. Но забыть всё равно не забудет — впрочем, она вообще не склонна что-либо забывать.

…Ей даже в голову никогда не приходит представить, могли бы они открыто жить вместе. Разумеется, нет. Невозможно предположить, чтобы она видела его, каждый вечер, возвращаясь домой, чтобы у них были дети — и дело тут вовсе не в его оборотничестве, которое могло бы им передаться, но — какой вообще из него отец? Или муж? Они с ним убили бы друг друга уже через неделю… нет, невозможно.

Да и не хотела бы она этого. Когда она представляет себе старость, то видит себя исключительно рядом с мужем. И, наверное, внуками-правнуками — впрочем, так далеко она не заглядывает.

Но и представить свою жизнь без него она тоже не может. Без этих ежемесячных встреч, без животной, не сдерживаемой ничем — ни приличиями, ни смущением, ни детьми за стенкой, ни ранним пробуждением на утро нового дня — страсти, без этого сумасшедшего ощущения принадлежности другому существу, древнему, как сам мир. Без знания, что есть в этом мире человек, который без рассуждений всегда примет её любую: плохую, грязную, подлую, измотанную, жестокую. Без его резких язвительных реплик про всё, что ей дорого — её мужа, которого тот на дух не переносит, и это вовсе не ревность, она это знает, это именно неприятие, отвращение существа одного вида к виду другому. Ибо они различаются даже не как день и ночь — а как дикий зверь и уютный дом, а она… она хочет иметь их обоих. И давно решила, что может себе это позволить — с того вечера, когда встретила его случайно однажды в каком-то из переулков, отходящих от Диагон-элле.

В тот момент у неё в жизни всё было просто отлично: она уже давно вышла замуж, у них с Роном был чудеснейший медовый месяц, когда он носил её на руках и сдувал пылинки с волос; она, наконец, получила место в отделе юридического контроля департамента правопорядка, став самой юной на этой должности за, кажется, всё время его существования; её жизнь успокоилась и получила, наконец, собственный ритм: любимая и интересная ей работа, вечера — с весёлым, а ночи — с внимательным, нежным мужем, визиты к её и его родителям, к друзьям, к Гарри с Джинни… Всё стало, наконец, ровно так, как ей всегда и мечталось; потом родилась Роза, через два года — Хьюго, и теперь у неё было вообще всё, чего она когда-либо хотела. Юрист, жена, мама, подруга, всегда помнящая все важные и не слишком даты, всегда знающая, кому что и по какому поводу подарить, кому что приготовить, чтобы порадовать, какие кому нужно сказать слова поддержки и утешения, когда и с кем промолчать…

Но если бы её саму внезапно спросили, что бы она хотела получить на Рождество, у неё бы ушла пара секунд на то, чтобы вспомнить, что же такое ей сейчас нужно — наверное, вот ту серую блузку, просто так её покупать — очень дорого и неразумно, а для подарка она в самый раз… и ещё ей нужны те редкие книги, особенно дневники, желательно не переписанные, а оригиналы, потому что там есть свои тонкости в почерке автора, которые полезно было бы изучить, а ещё она, конечно, рада была бы тёплым перчаткам и шарфу, потому что порой их теряет. У неё в голове есть целый список подарков, которые удобно попросить для себя — и совершенно нормально, что ей требуется пара секунд, чтобы вспомнить ответ.

Её жизнь устроена и почти идеальна: ранний завтрак (кофе, тосты, по будням — овсянка, по выходным — яичница с сосисками и беконом), потом разбудить мужа и детей, поцеловать их всех на прощанье, напомнить ему про что-нибудь, о чём он просил сказать ему накануне, поздороваться с Молли, или с Анджелиной, или с Флёр, или с Джинни — смотря кто из них сегодня забирает детей к себе — и отправиться на работу через камин, затем перерыв на обед (опять поругать себя, что не взяла ничего из дома, и приходится снова тратиться на еду в столовой — но она никогда, никогда не берёт с собой ланч из дома, хотя каждый день обещает себе это сделать), снова работа, потом — зайти в магазин и домой, там — по возможности быстро сделать какой-нибудь простой ужин (боги, как же она ненавидит готовить — но увы, больше некому), потом поиграть с детьми, отмыть их от каких-нибудь волшебных красок, подаренных Джинни, почитать что-нибудь, потом уложить, потом поговорить с мужем, потом заварить на утро овсянку, потом душ — и можно спать, наконец.

Изо дня в день, год от года…

Она и сама не замечает, когда перестаёт чувствовать радость от того, что — она точно знает — любит: от игры с детьми, от общения с друзьями и мужем, от успехов в работе, от своих книг… не помнит, когда в первый раз даже не открыла очередную из них, принеся домой, а просто поставила на полку, решив прочитать позже. На той полке уже много таких — отложенных на потом, а ей, кажется, уже даже и неинтересно… вернее, ей интересно конечно же, но интерес этот отстранённый и ускользающий. Ей всё чаще не хочется возвращаться домой пораньше, и она с удовольствием остаётся поработать над каким-нибудь срочным и нудным делом, где не нужно ни о чём особенно думать, просто подбирать из привычных источников материал, бездумно его копируя. Она не задумывается над этим — так же, как и над тем, что давно уже и на своей любимой работе не бралась ни за что действительно интересное и запутанное — вроде бы всё времени нет, и нужно сперва закончить другие дела… Всё чаще она просто бродит после работы по улицам, заходя в магазины и выходя из них с пустыми руками, оттягивая возвращение в свой любимый, буквально выстроенный их с мужем руками дом. Всё чаще она вместо игр и разговоров приносит родным маленькие подарки и сладости, которым уже сама больше не радуется… Она не задумывается о том, что с нею происходит, лишь замечает порой, как уходят из её жизни мелочи, которые ещё недавно делали её интересной и яркой. Она говорит себе, что просто взрослеет, и всё это совершенно нормально, и где вы видели серьёзных взрослых людей, которые бегали бы с детьми по лужам или бессмысленно носились бы с ними по парку? Правильно, нет таких. Вот пусть муж и бегает, ему можно — мужчины же, они всё равно что дети, но должен же хоть кто-то в семье стоять на земле обеими ногами.

И не замечает, что давным-давно ничего уже больше по-настоящему и не хочет.

Она сама не знала, что занесло её в ту подворотню, и почему она битый час тогда бродила по улицам — вроде бы она искала рождественские подарки… Ничего, что в конце октября — она терпеть не может покупать всё в последний момент, срываться с работы, толкаться среди людей… странно, что когда-то ей так нравились эта суета и рождественские базары… Но чем дольше она ходила — тем сильнее становилось слабенькое поначалу совершенно забытое чувство неправильности происходящего. Бог весть, почему, но она вдруг начала нервничать, списав сперва это на опасение за свой кошелёк — в такой толпе ведь наверняка много воров — но сколько она не прижимала к себе сумку, даже переложив деньги во внутренний карман своего пальто, легче ей вовсе не становилось. Она опознала, наконец, это чувство — то самое, с которым она прожила почти целый год, тот, что должен был стать её последним школьным годом.

А потом она столкнулась с мрачной фигурой из своего прошлого.

Он плавно появился откуда-то из подворотни — в длинном кожаном чёрном пальто, наглухо застёгнутом по поводу декабрьских холодов, с ярким шерстяным шарфом на шее и в таких же ярких перчатках, крайне странных на крупных мужских руках. Подошёл — она не сразу узнала его, только вдруг испугалась, сама не зная, чего, и мгновенно выхватив свою палочку и наставила на него. А он будто бы не заметил — сделал шаг вперёд, улыбаясь, и проговорил ласково, почти нежно:

— Здравствуй, красавица. Где же все твои рыцари? Я смотрю, они по-прежнему бесполезны? Как и тогда, в лесу? — а потом резко шагнул ей навстречу и с силой втянул в себя её запах чуткими, трепещущими ноздрями.

Вот тогда-то она его и узнала.

И поняла, как очень давно, совсем в другой жизни, так глупо ошиблась со своими духами и шарфиком — вот как, оказывается, они их выследили тогда, и ведь столько часов ходили после того, как она и духи тогда стёрла, и шарф спрятала под одежду… ан нет — ему, значит, хватило.

— Ты! — проговорила она, задохнувшись от внезапно нахлынувшей на неё ярости.

— Я, красавица, — он улыбнулся и слегка склонил на бок голову. — Как приятно тебя вновь встретить.

— Это ты нас тогда выследил! — почему же она так злиться? Столько лет прошло… не так давно егерей амнистировали, она же сама готовила тот закон и искренне полагала его правильным — ну сколько можно уже, десять лет прошло… в конце концов, они ведь всего лишь исполняли приказ министерства.

— Я, — ласково сказал он и тоже почти лениво вытащил свою палочку. — Ты хочешь со мной поиграть?

— Я бы хотела тебя убить, — неожиданно для себя самой сказала она. Ей почему-то ужасно досадно за свой недавний испуг, она злится — кажется, не столько на него, но и на себя, и вообще на весь мир.

— Ну попробуй, — он засмеялся и сделал к ней ещё один шаг.

Зря.

Потому что она совсем не шутила — и ударила. Первой. Он увернулся, удивлённо захохотав, выставил щитовые чары — и проговорил, облизнувшись:

— А я бы тебя поцеловал, красавица. И не только поцеловал, — он подмигнул ей, вновь уворачиваясь от брошенного ею малинового луча.

Она попадает в какой-то момент — Экспелиармусом — он отлетает к стене, ударяется о неё спиной, падает, перекатывается и неожиданно легко вскакивает; вновь выставляет щитовые чары и говорит, слегка задыхаясь:

— Определённо не только! Горячие женщины сводят меня с ума!

Она швыряет в него Ступефай — но промахивается, он отвечает ей тем же, с таким же в точности результатом… у них завязывается настоящая магическая дуэль, и она, совершенно в какой-то момент разъярившись, кричит и бьёт его Круциатусом.

И промахивается, по счастью, и сама пугается того, что только что сделала — и этой секундной заминки хватает, чтобы он кинулся к ней, схватил за руку и… аппарировал прямо в свою избушку, где повалил её на пол — прямо на грязный, покрытый неровными досками пол и начал молча срывать одежду, целуя так жёстко и глубоко, что ей было почти что больно.

А она… не сопротивлялась.

Вообще.

Только глядела на него широко распахнутыми глазами, с изумлением и восторгом чувствуя то, чего не ощущала, кажется, ещё с первой беременности — горячее, животное возбуждение и… свободу. Помнится, в какой-то момент она засмеялась — и продолжала смеяться, подставляя лицо и шею его жадным, нахальным губам, слушая, как рвётся дорогая неяркая ткань её такой приличной одежды, как звенят на полу выброшенные им шпильки, сдерживающие ее непокорные волосы… Он даже и не подумал её ласкать: его пальцы — жёсткие, властные, быстрые — почти сразу оказались между её ног, и то, что он делал там, заставило, наконец, её закричать — впервые в жизни по такому простому поводу.

Никогда прежде она не позволяла себе криков в постели. Стонать — стонала, бывало; она знала, когда это уместно, но чтобы кричать — никогда.

Он тоже кричал, вместе с ней — хотя его крик больше походил на рычание, но не пугающее, а страстное, голодное и довольное. Они не говорили друг другу ни слова — и боги, как же это было прекрасно, не слышать ничего, кроме тех естественных звуков, что издавали их тела, соприкасаясь, или что вырывались невольно из их ртов.

И никаких обрыдших, набивших оскомину слов.

А ещё оказалось, что можно не думать. Вообще не думать, совсем — ни о чём, и даже не ни о чём — ни о ком. Не думать, что чувствует тот, другой, какой он видит тебя, как, что и когда прошептать ему на ухо, как выгнуться так, чтобы ему было особенно хорошо, как, как… Здесь и сейчас — не было вообще никаких мыслей, ничего не было, кроме внезапно громко заявившего о себе тела, каждый дюйм которого сейчас словно проснулся и требовал самого элементарного, чего может требовать плоть — жизни.

И человек, что был с нею сейчас, телу её эту жизнь давал.

Как и когда они заснули в тот раз — она не запомнила. Помнила, как лежали в какой-то момент в изнеможении, переплетя конечности и тела так, что невозможно было понять, где есть чьё, помнила, как чувствовала его неожиданно приятное, чистое дыхание на своей щеке и шее, помнила, как он в какой-то момент положил её на кровать — очень узкую, где они вдвоём смогли поместиться только повернувшись на бок и обнявшись… а потом уже пришло утро, серое осеннее утро с дождём и неярким светом. Она помнила, как выбралась осторожно из-под его тяжёлой руки, как задрожала, вылезая из-под толстого тёплого одеяла, как собирала по всему полу одежду — очень тихо, стараясь не разбудить его, не зная ещё, что разбудить случайно её странного любовника практически невозможно, настолько крепко он всегда спал после их с ней ночей. Но в то утро она вообще ничего про него не знала — и ходила на цыпочках, и невербально чинила одежду…

И знала уже, уходя, что вернётся. И будет возвращаться сюда снова и снова.

* * *

Каждый год в конце октября она ходит по магазинам, покупая рождественские подарки — заранее и по списку, который держит всегда в голове.

Последним пунктом в нём стоит шёлковый палантин. Она очень придирчиво выбирает его — каждый раз разный, но обязательно тонкий, холодно и сухо шуршащий, а купив, наконец, носит его на себе каждый день на работу всю предрождественскую неделю — но не на шее, а на теле, сооружая из него каждое утро в ванной некоторое подобие нижнего платья, благо немного магии помогают ей сделать его совершенно незаметным под повседневной одеждой.

А потом, в один из дней между Рождеством и Новым годом, она на пару часов исчезает из дома — как часто делает в эти дни, потому в праздники всегда всё заканчивается в самый неподходящий момент: сладости, продукты, игрушки… но на сей раз она сперва аппарирует в маленький домик на островах. Ненадолго. Там всегда в эти дни пусто — но на кровати она каждый раз находит одно и то же: очередной флакон матового стекла в форме слегка выгнутого прямоугольника с золотой пробкой, и оставляет вместо него палантин, сворачивая тот в прямоугольник такого же размера и засовывая под подушку, чтобы не выветрить запах. А потом отправляется по магазинам, и возвращается со всеми ожидаемыми покупками к родным и гостям.

Иногда на таких вот семейных сборищах она ловит на себе странный пристальный взгляд Билла Уизли. Он никогда ничего не говорит ей — но она знает, что он, в отличие от её мужа, должен чувствовать на ней чужой запах. И понимает что он знает, что она знает, что он знает.

Но он ничего никому не говорит.

Никогда.

* * *

…Если спросить её, изменяет ли она своему мужу, она совершено искренне скажет: «Нет». И даже если напоить её веритасерумом, этот ответ не изменится.

Потому что она искренне так считает.

И если подумать — она права.

Это не имеет никакого отношения к измене.

Это просто жизнь.

Вернее та ее часть, о которой никто не знает и не захочет знать.

Но без которой, как чуть не выяснилось когда-то под Рождество, никакие другие просто не могут существовать, и рассыпаются, словно витраж, осколками цветного стекла.

* * *

…Их связь, безусловно, невозможно назвать романом.

Да и связью, пожалуй, тоже.

Им ничего больше друг от друга не нужно — вполне достаточно этих ежемесячных встреч.

Но когда однажды в назначенный час она не приходит — он не может отыскать себе места, бродит из угла в угол, мнёт оставшийся с прошлого раза шарф и ждёт, ждёт — до утра. А проснувшись через пару часов поверхностного, беспокойного сна вновь начинает ждать… и когда она появляется, не срывает с неё одежду, как делает это всегда, а садится сперва у ног и прижимается к ним всем своим поджарым, исполосованным шрамами телом, не задавая никаких вопросов и долго не отпуская её.

А когда однажды она, придя, не находит его, она тоже ждёт до утра, и назавтра приходит так рано, как только может, и едва он, наконец, появляется — сперва бьёт по лицу, наотмашь, а потом обнимает и целует в губы — до боли, почти что до крови впиваясь в них. И тоже не задаёт вопросов.

О нет, она ни за что не хотела бы постоянно жить с ним. Да и он наверняка тоже. Но если отнять у неё эти встречи, она потеряет что-то, что делает её действительно живой и настоящей — такой, какой она, Гермиона, была когда-то в зимнем лесу.

А он… она не знает, что получает он от этих встреч с ней.

Может быть, знание, что на ней есть теперь, наконец, и его запах?

КОНЕЦ

|

Alteyaавтор

|

|

|

Цитата сообщения нардин от 19.05.2019 в 18:28 Спасибо, Автор! Сложная история. Вот что делать приличной даме со столь противоречивой натурой и страшным прошлым? Повезло еще, что встретился Волк, не шакал. Ну, шакала она не заслужила. ) А вот волка - да. |

|

|

Прекрасный текст. Выверенный.

И обоснованные взаимоотношения Гермионы и Скабиора. Спасибо за историю. 1 |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Цитата сообщения Art Deco от 17.08.2020 в 23:37 Прекрасный текст. Выверенный. Пожалуйста. :)И обоснованные взаимоотношения Гермионы и Скабиора. Спасибо за историю. |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Цитата сообщения Alumaker от 30.08.2020 в 21:24 Ооооо... Вот это... Ооооо!!!! ))) Вау. Как приятно! )) Вот она, эта история про Гермиону и Скабиора, про которую вы говорили! ) Так ВОТ ЧЕМ могла закончиться та встреча в тёмном переулке! )) Очень неожиданно! Прежде всего - такое количество секса на килобайт вашего текста ))) Ну и вообще - неоднозначная, шокирующая история... Вы в описании предлагаете поспорить... И вот не знаю, может я бы и поспорила, если бы канон лучше помнила )) А может, как появится время - найду таки в каноне их встречу в лесу, и тогда, возможно, у меня будет что сказать по теме ) А пока все кажется вполне логичным. Это ваш удивительный талант ) Даже моменты с волком, которые, казалось бы, в принципе не могут быть ни логичными, ни естественными - у вас так аккуратно прописаны... Минимум подробностей, и решение Гермионы не вспоминать даже наедине с собой, только с ним - вот это как-то сделало все происшедшее достоверным... В общем-то, обе ваши «версии» Гермионы получились достоверные. И, не знаю, можно спросить, в какую вы сами больше верите? :) А может, их и не две, а больше? ) Если так, давайте ссылки, чтобы получить полное представление, так сказать ) Да, это она. Одна из спорных моих историй. ) Но я её люблю. И, в частности, за удавшиеся описания физиологии - с этим всегда сложно. И да, мы с Миледи гуглили волчью физиологию. ) Нет, Гермион у меня две. )) Хотя мне кажется, что это всё-таки одна Гермиона - но в других обстоятельствах и с другой историей. |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Цитата сообщения Alumaker от 30.08.2020 в 22:12 Ага, одна из...? Вот с этого места можно поподробнее? :) Да, с физиологией такого рода мне всегда непросто. )Неужели сложно? А читается легко )) Так обстоятельства как раз похожи - в Луне тоже была неожиданная встреча, но... Гермиону не настолько заела рутина, получается? По крайней мере, работа точно оставалась интересной, и за сложные дела она бралась, никуда их не откладывая ) Или она осталась той же дисциплинированной девочкой-отличницей? Ну какие сомнительные связи? - тут репутация, карьера, да и налаженная жизнь... :) Собственно вот, разве канонная Гермиона пошла бы на риск все это порушить? Вроде, она не производила впечатления адреналиновой маньячки, что лишь бы риск, лишь бы нервы пощекотать ) У меня есть ещё ксенофилическая история. Но она всё-таки юмор, а не всерьёз. ) Час волка был написан раньше Луны. ) Да, там Гермиону рутина не заела. Ну и он там себя повёл не так, как тут. ) Напился и вообще. Ну и она там выросла, и какая уж девочка-отличница. Канонная... это которая на втором курсе грабила кабинет зелий и оборотное варила в туалете? ))) Или создавала ОД? )) 1 |

|

|

Цитата сообщения Alteya от 30.08.2020 в 22:15 Да, с физиологией такого рода мне всегда непросто. ) А, именно с физиологией волка непросто. Ну тут понятно ))) Но по-моему, все отлично вышло )У меня есть ещё ксенофилическая история. Но она всё-таки юмор, а не всерьёз. ) Час волка был написан раньше Луны. ) Да, там Гермиону рутина не заела. Ну и он там себя повёл не так, как тут. ) Напился и вообще. Ну и она там выросла, и какая уж девочка-отличница. Канонная... это которая на втором курсе грабила кабинет зелий и оборотное варила в туалете? ))) Или создавала ОД? )) А здесь Гермиона моложе, чем в Луне, да? Не то что бы это сильно заметно ) Да, не напился ) И ещё авроры очень быстро появились )) Ну компания Гарри и Рона, конечно, оказала влияние )) Но вот это все Гермиона, собственно, ради их дружбы делала. В случае с зельем, или с хагридовым драконом, кстати, она ведь им помочь хотела вот и делала, что могла. А если б не эти искатели приключений, сама по себе она бы, я думаю, не стала Снейпа грабить, а про дракона рассказала бы Макгонаголл. Насчёт ОД - тут, конечно, вопрос... То, что Амбридж - зло - было очевидно, и Гермиона присоединилась к сопротивлению из чувства справедливости. Но организовывала его не она, а Гарри все-таки ) Добавлено 30.08.2020 - 22:46: *в смысле, в Луне авроры быстро появились) А здесь у них было достаточно времени наедине... |

|

|

Габитус Онлайн

|

|

|

Цитата сообщения Alumaker от 30.08.2020 в 22:44 Насчёт ОД - тут, конечно, вопрос... То, что Амбридж - зло - было очевидно, и Гермиона присоединилась к сопротивлению из чувства справедливости. Но организовывала его не она, а Гарри все-таки ) |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Цитата сообщения Alumaker от 30.08.2020 в 22:44 А, именно с физиологией волка непросто. Ну тут понятно ))) Но по-моему, все отлично вышло ) Да и вообще с физиологией на тему эротики. Я всегда теряюсь. ) И я рада, что тут всё получилось. ) А здесь Гермиона моложе, чем в Луне, да? Не то что бы это сильно заметно ) Да, не напился ) И ещё авроры очень быстро появились )) Ну компания Гарри и Рона, конечно, оказала влияние )) Но вот это все Гермиона, собственно, ради их дружбы делала. В случае с зельем, или с хагридовым драконом, кстати, она ведь им помочь хотела вот и делала, что могла. А если б не эти искатели приключений, сама по себе она бы, я думаю, не стала Снейпа грабить, а про дракона рассказала бы Макгонаголл. Насчёт ОД - тут, конечно, вопрос... То, что Амбридж - зло - было очевидно, и Гермиона присоединилась к сопротивлению из чувства справедливости. Но организовывала его не она, а Гарри все-таки ) Добавлено 30.08.2020 - 22:46: *в смысле, в Луне авроры быстро появились) А здесь у них было достаточно времени наедине... Здесь Гермиона моложе, да. Не очень, но всё же. Конечно, хотела. И вот видно, что помочь ей важнее, чем просто соблюсти правила. ) Ну как не она. Её же была идея. ) Добавлено 30.08.2020 - 23:03: Цитата сообщения Габитус от 30.08.2020 в 22:48 Организовала его как раз она. Гарри только преподавал ну и "светил лицом", если можно так выразиться. Идея была ее, так же как и список, на котором прокололась Мариэтта. Цитата сообщения Alumaker от 30.08.2020 в 22:55 Оу. Ну это как посмотреть, конечно... Преподавал - это и есть основное, что там было, по-моему. И это было дело Гарри. Гермиона сделала монетки для связи, вроде, и ту защиту на случай, что их сдадут... В целом да, друг без друга у них мало что получилось бы, так что можно сказать, вместе делали. Да-да - она как раз выступила в роли менеджера. )) |

|

|

Отличная работа. Особенно, мне понравилось, что для оправдания ее измен не запятнали Рона. Это очень ценно. Обожаю Скабиора, здесь он прекрасен.

3 |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Sasha1988

Отличная работа. Особенно, мне понравилось, что для оправдания ее измен не запятнали Рона. Это очень ценно. Обожаю Скабиора, здесь он прекрасен. Спасибо!)) |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Yusiok

Спасибо. |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

Lizwen

Спасибо. Мне эта историй самой нравится. ) |

|

|

Гарри молодец. Поддержал подругу.

Но эта пара, конечно, отрыв всего 1 |

|

|

Alteyaавтор

|

|

|

1 |

|

|

↓ Содержание ↓

↑ Свернуть ↑

|