|

#даты #литература #длиннопост

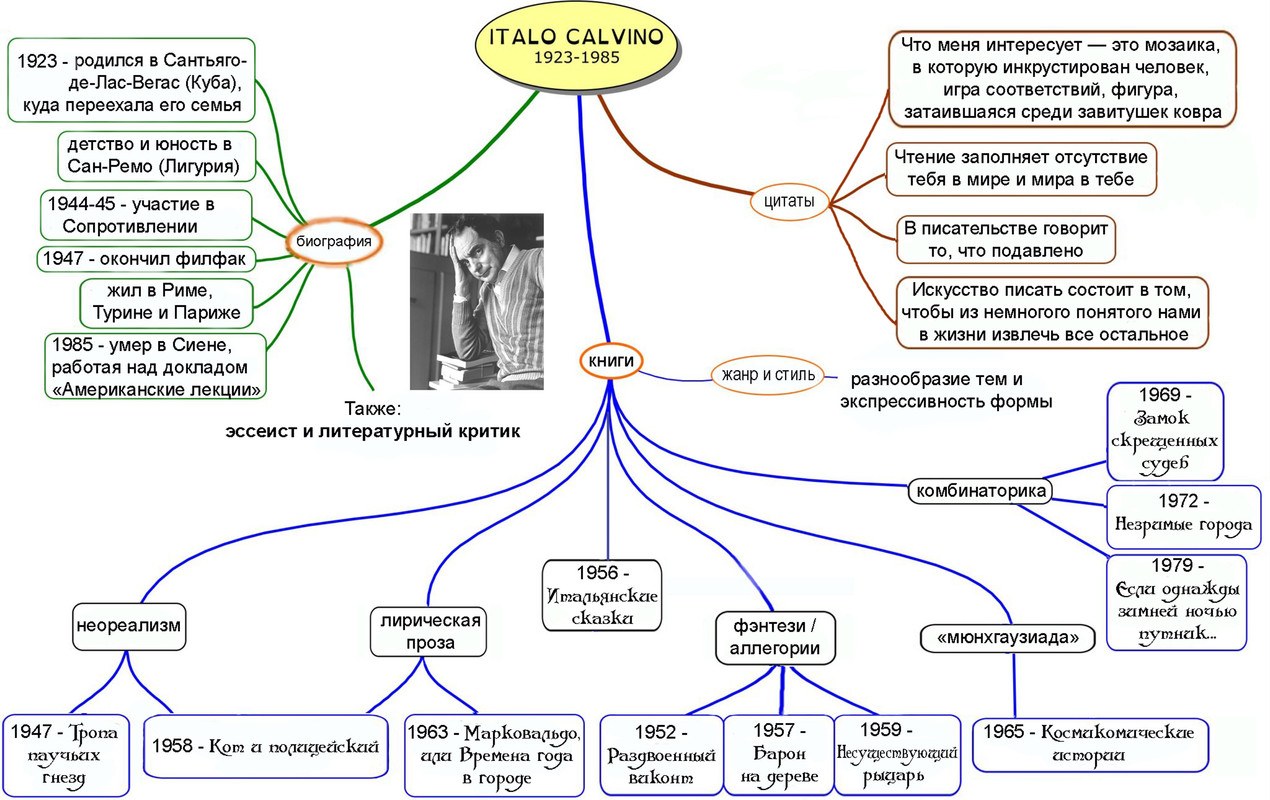

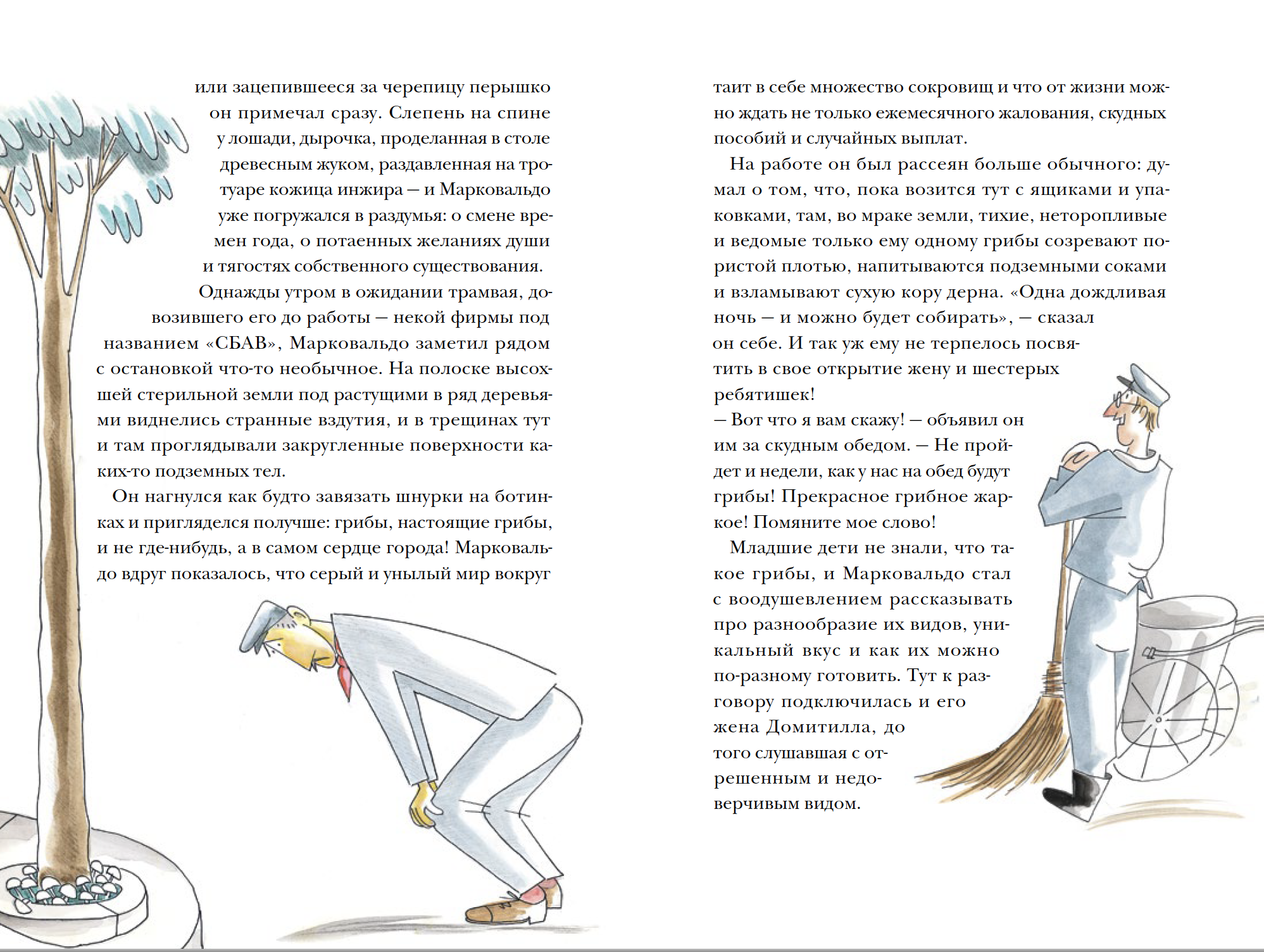

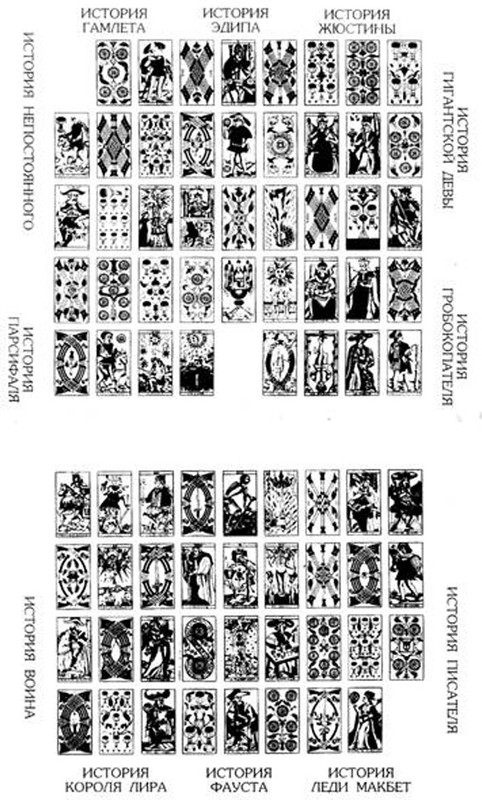

100 лет со дня рождения Итало Кальвино.  Вероятно, будущий писатель вообще не появился бы на свет, если бы его отец в свое время не влип в неприятную историю, связанную с русским революционным движением. Агроном и ботаник Марио Кальвино был убежденным анархистом. В 1907 году Марио снабдил своим паспортом русского эсера-террориста Всеволода Лебединцева, с которым познакомился в Риме. Менее чем через год Лебединцева арестовали в Петербурге по обвинению в покушении на министра юстиции, предали военному суду и повесили. (Под именем Вернера этот человек выведен в знаменитом «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева.) После того, как было установлено, что паспорт, которым воспользовался террорист, принадлежал реально существующему гражданину Италии, Марио Кальвино пришлось бежать за океан. И в 1923 году на Кубе родился его сын Итало, получивший свое имя в качестве напоминания о родине предков. Впрочем, скоро семья Кальвино вернулась в Италию, и детство мальчик провел уже в Сан-Ремо. Однако атмосфера режима Муссолини (тут можно вспомнить фильм «Амаркорд») никому в семье Кальвино не пришлась по душе. И когда разразилась вторая мировая война, Итало прервал обучение во Флорентийском университете, чтобы уйти к гарибальдийцам. Партизанский опыт впоследствии отразился в его первой книге — «Тропа паучьих гнезд» (1947). В 1944 г. Кальвино вступил в Компартию Италии и активно сотрудничал с ней вплоть до 1957 года. Разоблачение культа личности Сталина и особенно подавление восстания в Венгрии побудили его выйти из партии. И ни к каким политическим организациям Кальвино больше никогда не присоединялся. Кальвино-писатель в начале своего пути был захвачен движением итальянского неореализма, которое вышло за рамки кинематографа. Лучшим из созданного им в этом направлении стали циклы рассказов о жизни Италии, вошедшие в сборник «Кот и полицейский» (1958). Но вот реалистические романы ему упорно не давались. И тогда… Вместо того, чтобы заставлять себя написать книгу, которую я должен написать, роман, которого от меня ожидали, я вызвал в воображении книгу, которую мне самому хотелось бы прочесть, вроде той, что написала неизвестная писательница из другой эпохи и другой страны, обнаруженная на чердаке… Так родился замысел фантазийной трилогии «Наши предки» (1951–59). Она без труда прочитывается как аллегория, но это не мешает ей одновременно быть веселой карнавально-авантюрной чехардой. Действие первого романа — «Раздвоенный виконт» — происходит в XVII веке. Главного героя, виконта Медардо, на войне разорвало надвое пушечным ядром, причем обе половинки выжили и начали наводить в окружающем мире порядок по своему усмотрению. Одна из половинок была злой, другая доброй, но, увы! — обе оказались на свой манер в равной степени бесчеловечными: злой Медардо отнимал у крестьян все, чем они дорожили, а добрый навязывал то, что им даром было не нужно (в частности, свои поучения и проповеди). В этой абсурдной истории воплотилось не только представление автора о раздвоенности современного человека, но и его растущие опасения перед лицом «холодной войны» и агрессивного напора обеих политических систем.  Вторая часть трилогии — «Барон на дереве» — относится уже к XVIII веку. Ее события составляет гротескный бунт героя против нелепых порядков мира взрослых (= сильных, власть имеющих). Юный Козимо ди Рондо находит себе убежище на деревьях, поклявшись никогда более не касаться земли. Этот добровольный современный Маугли так и проводит на деревьях всю жизнь, демонстративно отрясая со своих ног прах безумного мира, — однако дела в мире продолжают идти своим чередом. Повзрослев и набравшись социальной ответственности, Козимо пытается помогать «землянам» как может, сочиняет страстные просветительские воззвания к человечеству и направляет самому Дидро «Проект конституции идеального государства, расположенного на деревьях»… …с тем же сомнительным успехом, несмотря на то, что пару сочувственных слов в его адрес произносит и Дидро, и сам Наполеон, и даже проезжавший мимо печальный и благородный князь Андрей Болконский. Козимо доживает до Великой Французской революции; вдохновленный этим величественным социальным проектом, он предлагает местным поселянам завести Тетрадь жалоб и предложений. Но когда Тетрадь оказывается заполнена, выясняется, что «нет никакого высокого собрания, которому можно было бы ее вручить»: она так и остается висеть на ветке, разбухая от дождей, пока не смывается последний след чернил. И даже умирает Козимо, уносясь в небеса (еще до «Ста лет одиночества», заметьте). В финале рассказчик с грустью отмечает, что сейчас в их краях даже деревья, служившие пристанищем мятежному барону, повымерли, уступив место негостеприимным пришельцам из чужих мест — всяким эвкалиптам и пальмам. Комментаторы романа обычно поминают в этой связи экологическую тему, но мне, честно говоря, тут видится иной смысл: утрата современным человечеством тех иллюзий, в которых искали спасения наши предки (вот и общее название трилогии сработало). «Барон на дереве» — грустная пародия на потуги морализаторских утопий.  И наконец — «Несуществующий рыцарь». Герой заключительной части трилогии — благородный и добродетельный Агилульф, воплощение безукоризненного рыцарства и кумир прекрасной Брадаманты, — обладает одним-единственным недостатком: он существует лишь в виде собственных пустых доспехов. Этот роман Кальвино стал не менее грустной насмешкой над внутренней пустотой «общественного» человека и одновременно — над мифами массового сознания. Отсутствие собственной личности закамуфлировано теми же причинами, которые это отсутствие предопределяют: принадлежностью к большим и малым социальным группам, куда человек включен, множеством социальных ролей, которые он (охотно или нет) играет. Индивидуальность во всем этом — центр рекурсивного герба Агилульфа: На щите был изображен герб меж двух собранных складками полотен широкого намета, на гербе был такой же намет, обрамлявший герб поменьше, изображавший еще меньший намет с гербом посредине. Все более тонкими линиями изображалась череда распахивающихся наметов; в самом центре между ними, наверное, что-то было, но рисунок был такой мелкий, что и не разглядеть. Впрочем, пустота не помеха исправному функционированию — и даже не помеха для симпатий прекрасного пола, ибо, по ядовитому замечанию одного из персонажей, для женщины обычное дело «хотеть мужчину, которого нет».По словам Кальвино, он хотел написать трилогию о том, «как становятся людьми», — и поэтому логичнее читать ее не по порядку создания, а по собственной хронологии сюжетов, начиная именно с «Несуществующего рыцаря» (эпоха Карла Великого): В «Несуществующем рыцаре» это завоевание бытия; в «Раздвоенном виконте» — тяга к цельности, независимо от ограничений, навязываемых обществом; в «Бароне на дереве» — путь к цельности не ради себя, но через верность себе.  Одновременно Кальвино работал над необычным «проектом», возникшим на основе опроса: «Существует ли итальянский эквивалент братьев Гримм?» В течение двух лет писатель собирал сказки по всей Италии, а затем 200 лучших перевел с разных диалектов на итальянский (любопытно, что он вдохновлялся классическими работами Владимира Проппа о морфологии сказки и исторических корнях русских сказок). А в 1963 году вышла книжка из 20-ти историй «Марковальдо, или Времена года в городе» — цикл незатейливых повседневных приключений добродушного чудака-грузчика, похожего на незадачливого героя Чарли Чаплина. (По непонятной причине его удосужились перевести на русский язык только в этом году — как раз к юбилею.) Это одна из тех книг, одновременно забавных и печальных, которые годятся как для детей, так и для взрослых — тех, кто любит и умеет подмечать мелочи, удивляться чудесам и лирике обычных будней, будь то голуби, дождь, городские грибы, лес у шоссе или «сад строптивых котов».  В дни «красного мая» 1968-го Кальвино с семьей переезжает в Париж (там он провел 13 лет) и сводит знакомство с Р.Бартом, К.Леви-Строссом, Р.Кено и Ж.Переком. Это перевело стрелку его интересов в относительно новую сферу: космология, семиотика и комбинаторика. Одним из результатов стал сборник повестей «Космикомические истории» (1965) — своеобразная космическая мюнхгаузиада, рассказанная, как сообщала аннотация, неким «старым QfwfQ» (звучит как имя будущего дроида из «Звездных войн») и записанная с его слов Итало Кальвино.  А затем появляются самые «постмодернистские» из произведений Кальвино, отразившие его участие в парижской писательской группе OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle — Цех потенциальной литературы), занимавшейся математико-литературными опытами. Кальвино стал одним из создателей слова «гипертекст» — и одним из первых и самых ярких представителей гипертекстовой литературы, делегирующей читателю некоторые функции автора: в первую очередь — возможность самостоятельно прокладывать разные пути конструирования сюжета. Первым таким романом был «Замок скрестившихся судеб» (1969) с его «рамочной» конструкцией условно-средневекового хронотопа. Группа путников, случайно собравшаяся в замке, коротает время, рассказывая друг другу разные истории при помощи карт Таро. При этом каждая очередная комбинация провоцирует слушателей задать новый порядок и «вектор» прочтения — и поведать в этой связи свою собственную историю (или ее версию). В получившемся раскладе можно прочитать 12 историй: три по горизонтали, три по вертикали — и любую из последовательностей в обратном порядке.  Вслед за тем действие из замка переносится в трактир, карты Таро XV века (колода Бембо) сменяются картами XVI века (марсельская колода), и возникают другие истории, в которых прорисовываются черты как новых, так и хорошо знакомых, классических сюжетов:  «Замок скрещенных судеб» становится, таким образом, еще и «мультимедийным» романом, потому что в принципе не может существовать без движущих сюжет картинок. Кальвино сознавался: Я опубликовал эту книгу, чтобы освободиться от нее: она довлела надо мной годами… Я понял, что карты Таро представляют собой машину для конструирования историй; я думал о книге и представил ее контур: немые рассказчики, лес, постоялый двор; я был искушен дьявольской идеей вызвать к жизни все истории, которые может содержать в себе колода карт Таро... В книге «Незримые города» (1972) писатель, по его собственному мнению, высказался наиболее полно. Тут аллегория уступает место метафоре:Я держал в уме подражание шекспировским Гамлету, Макбету, Королю Лиру; я не желал терять Фауста, Парсифаля, Эдипа и множество других знаменитых сюжетов, возникающих и исчезающих, как я видел, среди карт, но также и тех, что пришли мне в голову случайно… Города, как и мечты, состоят из желаний и страхов, даже если выражение этого скрыто, их правила абсурдны, а их перспективы обманчивы: за всякой вещью скрывается другая. Роман строится как цепь историй, перемежаемых интерлюдиями. Рассказчик — Марко Поло — персонаж исторический, а вот его слушатель, Кубла-хан, — литературный: он пришел из незаконченной поэмы С.Кольриджа, привидевшейся поэту во сне. Великий путешественник рассказывает великому хану о невероятных, фантастических городах с женскими именами, где он побывал… или нет? Происходит этот диалог на самом деле или во сне, а может быть, и сами себя герои тоже выдумали (такая мысль приходит им в голову)?Все эти города существуют в непонятных временах и пространствах, и о каждом сказано немного: от двух до дюжины абзацев, не больше. И лишь одна-две детали: у каждого из городов есть какая-то невероятная черта или особенное условие существования. Например, город Эвфемия, где «память меняется в период солнцестояний и равноденствий». Или Зобеида, возникшая после того, как множество мужчин разных национальностей увидели один и тот же сон — и построили город из этого сна, чтобы тот сбылся. В Леандре боги-лары вечно спорят с богами-пенатами. Евтропия — это множество городов, жители которого перебираются из одного в другой, когда им наскучит их нынешняя работа, дом, близкие… в другой Евтропии их ждет иная участь. В Адельме лица всех, кого встречает путник, — это лица людей, навсегда ушедших из его жизни. А Труда ничем не отличается от города, который он только что покинул: «мир покрыт одной и той же Трудой без начала и конца: меняются только названия аэропортов». Конструкция «Незримых городов» может поспорить по сложности с «Замком скрещенных судеб». 55 мини-зарисовок делятся на 11 групп: Города и память, Города и желания, Города и знаки, Города-Загадки, Города и обмены, Города и взгляд, Города и названия, Города и мертвые, Города и небо, Города без границ — и, наконец, Скрытые города. Они идут не всплошную, а чередуются по хитроумному композиционному принципу, побуждая читателя отыскивать заложенный в нем смысл. Потом возникает искушение найти что-то общее внутри каждой группы или попытаться понять, по какому признаку объединены описания, входящие в каждую из девяти глав. Еще дальше читатель натыкается на такой диалог: — Остался еще один город, о котором ты не говоришь ни слова. Может быть, поискать в каждом описании это самое «что-то от Венеции» — тем более что это и вправду самый фантастический город на Земле? Или попробовать отыскать смысловой центр романа где-нибудь в диалогах Марко с Ханом (все они выделены курсивом)? Марко Поло поник головой. — Венеция, — сказал Хан. Марко улыбнулся: — А о чем еще, по-твоему, я рассказывал? Император не повел бровью: — Но я ни разу не слышал, чтобы ты называл ее имя. И Поло ему: — Всякий раз, когда я описываю тот или иной город, я что-то беру от Венеции. Необозримое поле возможностей! Сам автор определял «Незримые города» как «пространство, в которое читатель должен входить, гулять, даже заблудиться, но в определенный момент найти выход — или, может быть, несколько выходов, — возможность обнаружить дорогу, по которой можно выбраться наружу». Вот только она для каждого окажется своя. В этом и состоит ценность гипертекста — и в каком-то смысле ценность странствия. Он мог бы быть на месте этого человека в настоящее время, если бы когда-то раньше остановился или когда-то, на перекрестке путей, вместо того чтобы пойти в одну сторону, пошел бы в другую и после долгих перипетий оказался бы на месте этого человека на этой площади… Может быть, не случайно эта странная книга написана именно итальянским автором. Вся Италия — множество крошечных уникальных городков, почти уничтоженных временем. Около 6 тысяч из них пусты или имеют по 1–2 жителя.Всякое другое место – это зеркало в негативе. Путешественник видит в нем то малое, что ему принадлежит, и обнаруживает то, что он не получил и никогда не получит. В 2014 г. композитор Кристофер Черроне и режиссер Юваль Шарон поставили в здании главного вокзала Лос-Анджелеса мультимедийную оперу «Незримые города». Критики назвали ее «блуждающей оперой»: певцы разгуливали по зданию, смешиваясь с толпой, а слушатели (в наушниках) пытались понять, куда смотреть и за кем следить. Постановщики так объясняли свою трактовку Кальвино: Роман рассказывает о разрыве между памятью, воображением и реальностью. Вы слышите музыку, которая вам что-то напоминает, и ожидаете предсказуемого поворота, но вместо него — что-то бесконечно похожее, но не то. Вы слышите то, что помните, но это уже не то, что вы помните. И иллюстрации к «Незримым городам» тоже оказываются очень разными: Химена Эрнандес-Муро. Оттавия, город-паутина, висящий над пустотой:  Жерар Триньяк. Леония, жители которой ежедневно выбрасывают на свалку все, чем пользовались вчера:  Наконец, «Если однажды зимней ночью путник» (1979) — роман, еще повышающий градус авторской провокации (хотя, казалось бы, куда больше). Все время ускользающий сюжет его строится на том, что Читатель (а это главный герой книги) начинает читать новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник», но обнаруживает, что ему попалась книга с типографским браком. Он спешит в магазин, чтобы обменять экземпляр, однако на замену ему достается вообще другой роман, помещенный под обложкой первого и написанный каким-то польским автором. Роман оказывается еще интереснее, чем первый, но… он тоже с типографским браком! И вообще, похоже, не имеет никакого отношения к Польше. Предприняв небольшое расследование, Читатель выясняет, что действие этого второго романа происходит в некоей таинственной Киммерии. Горя желанием узнать, что же дальше, он добирается аж до профессора киммерийской литературы, и тот охотно соглашается предоставить ему свой собственный перевод книги, но… …это оказывается уже какой-то третий роман! И так — 11 раз. Поиски все больше запутываются, уже непонятно, кто что ищет и переводит; в процессе своих метаний Читатель встречает Читательницу, и между ними завязывается роман (уже не литературный, а чисто житейский). Между тем и повествователя-Кальвино, и Читателя затягивает куда-то внутрь всех этих романов — чему немало способствует экзотическая форма повествования от 2-го лица: «Ты», неприметно размывающая границу между автором, текстом и аудиторией. Для любителей поискать «пасхалочки» тоже приготовлены спецнаживки. Что значит отсылка к Киммерии — Крым? А имя писателя Тадзио — это разве не из «Смерти в Венеции» Томаса Манна? А Циннобер — не гофмановский? Порфирий Петрович — так это уж точно из «Преступления и наказания», только вот что он тут делает?! И так далее. При этом каждый из 11-ти «вставных» романов, или суб-романов, написан в отдельном жанре, на грани стилизации и пародии: несколько разновидностей детектива, роман воспитания, психологический «прустовский» роман, дневниковое повествование, любовный роман, антиутопия, сказка, роман-миф а-ля Гарсиа Маркес … Сюжеты разные, но местами мелькает и нечто общее, что опять-таки подталкивает читателя (уже не внутрироманного, а «внешнего») все же попытаться сложить из всего этого добра единую историю и как-то объяснить фокусы композиции. И тут автор начинает его… ну, попросту говоря, троллить! Ты прочел страниц тридцать и постепенно втягиваешься в сюжет. В какой-то момент ты отмечаешь про себя: «Однако эта фраза кажется мне знакомой. Да что фраза, по-моему, я уже читал весь абзац». Все ясно: это сквозная тема; текст сплошь соткан из повторов, призванных передать текучесть времени. Такой читатель, как ты, чутко улавливает подобные тонкости. Ты изначально готов воспринять авторский замысел, от тебя ничего не ускользнет. Потом начинаются не менее ехидные пассажи в адрес постструктуралистского анализа, который неприметно перекидывается с текста на Читателя с Читательницей, и реальность — ау! — окончательно теряет берега в океане вымысла… Погоди-погоди, проверь нумерацию страниц. Подумать только! То, что ты принял за стилистическую изощренность автора, оказалось обычным типографским браком.  По мнению Кальвино, наша современность не то чтобы исключает возможность монистической, неподвижной картины мира с «единственно верной» истиной автора-творца, — просто такая картина становится лишь одной в ряду возможных. Разве не по этому же принципу организованы романы Достоевского, где царит «полифония полноценных голосов», а голос автора — не более чем один из многих? Но вот современники, надо признать, были не очень-то к такому повороту готовы: недаром при жизни Достоевский считался писателем, далеко уступающим тому же Тургеневу. А еще раньше, в 1830-х годах, американский писатель-романтик Натаниэль Готорн занес себе в книжечку такую идею: Некто пишет повесть и видит, что она развивается вопреки его намерениям, что действующие лица ведут себя не так, как он задумал, что происходят непредвиденные события и наступает развязка, которую он тщетно пытается предотвратить. Это может предвещать его собственную судьбу, ибо в числе своих персонажей он вывел также и самого себя. Нечего и говорить, что Готорн даже не попытался развить свой «постмодернистский» замысел. Читателя для него надо было ждать еще сто с лишком лет…15 октября 2023

10 |