|

#книги #книгохомячизм и много картинок с текстом #хтонь_вокруг_нас

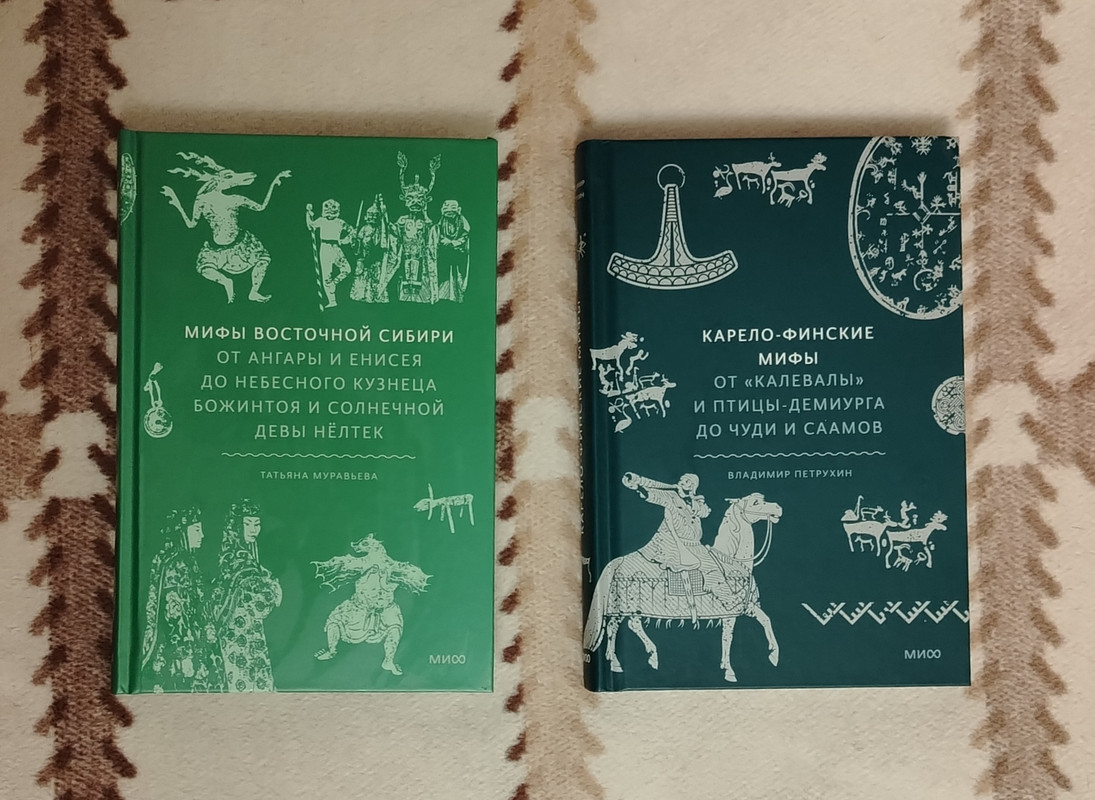

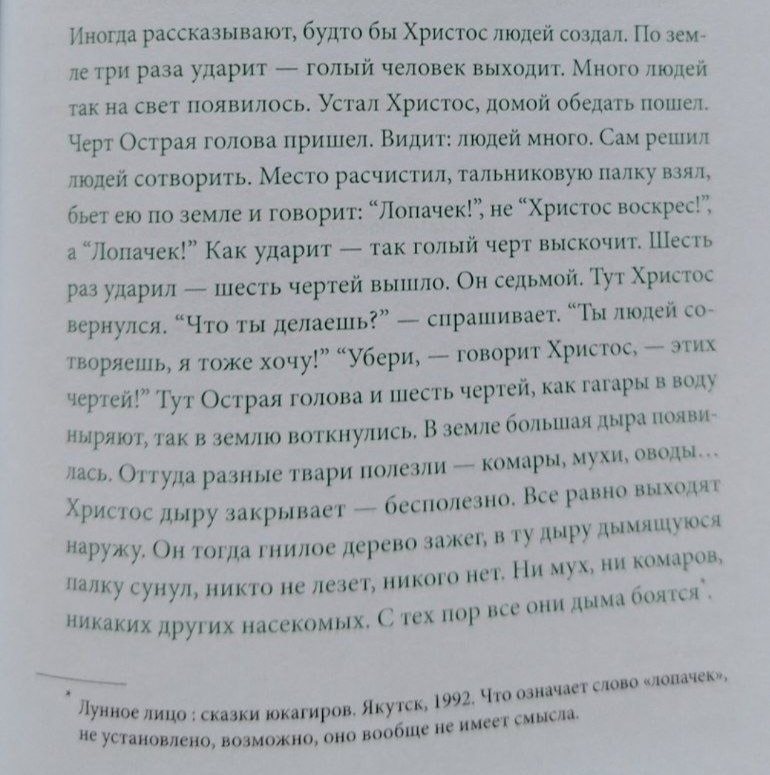

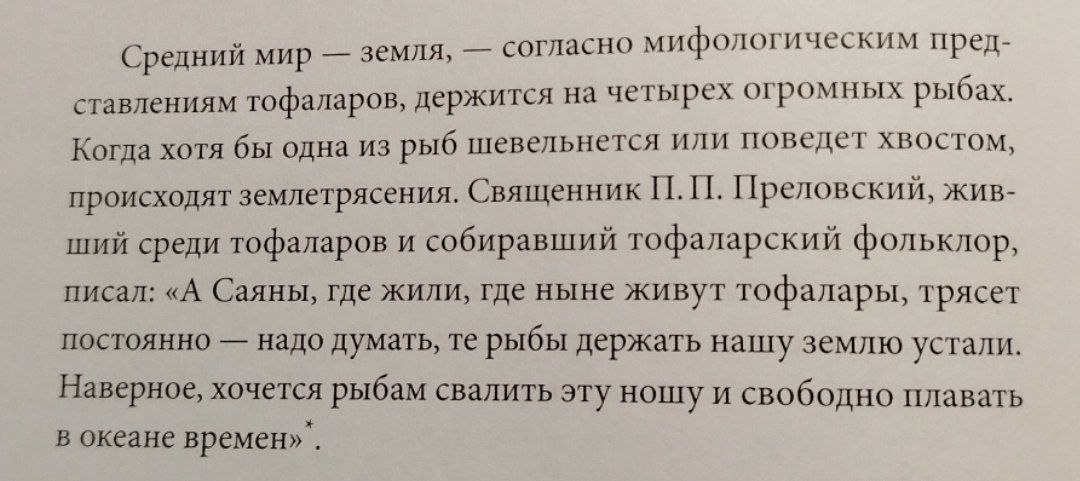

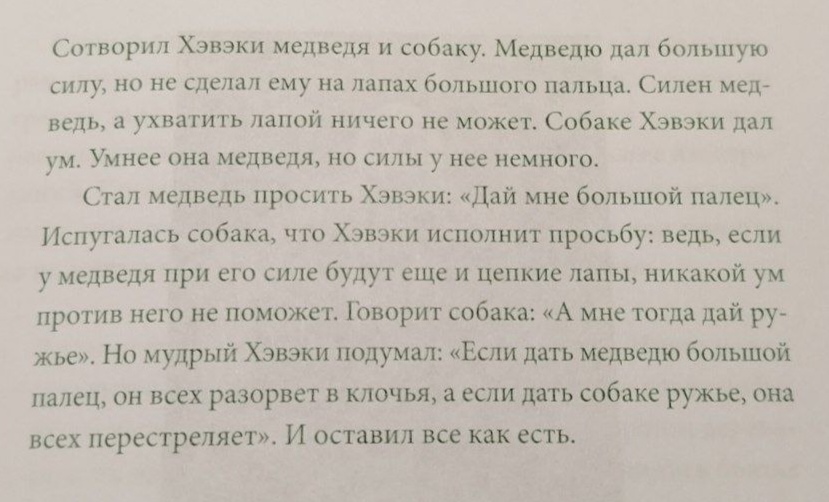

Итак, Мряу с июня в три захода нанесла в шкаф кучу книжек по акции и теперь потихоньку грызёт-обозревает. Научпоп мифологический. Много. В этом выпуске две книги. Одну получилось прочитать за полторы недели, вторая мучила меня два с половиной месяца.  1. Татьяна Муравьёва, «Мифы Восточной Сибири» Автор явно неравнодушен к бурятам, потому что вся обложка, кроме девиц, из их главы. Красивое. Информативное. Мифы девяти народов плюс комментарии к ним. Степень литературной обработки сильно разная, но в особо тяжёлых случаях автор объясняет, почему для конкретного мифа выбран именно такой стиль изложения. Подробно описаны места обитания каждого народа — при желании можно найти всех на карте. (Карта в книгу не включена, просто я зануда, которая хранит несколько штук дома.) Также даны сведения об их образе жизни, много информативных сносок и примечаний. Автор комментирует не только сами мифы, но и особенности их возникновения под влиянием соседей (христиан, буддистов и т.д.). Манера изложения приятная, без перегибов как в сухой академизм, так и в разговорность. В общем, идеальный познавательно-медитативный научпоп. Бонусом — симпатичные рисунки от автора. Мой любимый фрагмент. Юкагиры, которые импортировали себе Христа и Сатану:  Тофалары. Миф довольно распространённый, но тут прекрасен скорее священник:  Эвены. Когда ты на этапе мифотворчества, но соседи принесли ружьё:  2. Владимир Петрухин, «Карело-финские мифы» Всё сложно. Объективно книга хороша: даёт представление о мифах, мышлении и формировании легендариума финнов под влиянием окружающей среды в лице викингов, славян и климата. И вот это представление в контексте получается очень… всеобъемлющее. Последние 70 страниц из 233 пребывала под сильным впечатлением. Проблема — в остальных 163 страницах, особенно в первых 50. Автор охватывает неохватное… и при этом считает ниже своего достоинства давать примеры и цитаты. Но вываливает на читателя сразу и индоариев, и викингов, и славян как естественное окружение. Климат, пермский звериный стиль, отзвуки язычества в конце XIX века… Любимая фраза как минимум первой трети книги — «Вот это интересно, но мы поговорим о нём когда-нибудь потом, а сейчас обсудим совершенно другое». А, ну и много бытовых деталей придётся яндексить отдельно. Мой внутренний лингвист всю книгу провёл в обмороке, потому что «как видно из [ список из шести имён одного бога у разных народов ], его имя означает следующее…» Как бы… Ладно, мне профильное образование позволяет увидеть, что эти имена как минимум родственны друг другу. Но их значение — далеко не общеочевидная истина. Автор, конечно, предупреждает в предисловии, что он не лингвист, но можно же поаккуратнее. В общем, познавательно. Но перед прочтением лучше ознакомиться хотя бы с «Калевалой» и «Старшей Эддой» Тут примеры доставать посложнее, ибо всё в пересказе, но кое-что приведу. Про  Эстонское поверье:  Любимое, про мутацию язычества в цивилизованном мире и договор с лешим, чтобы он скот не трогал:  На третьей книге я решила снизить уровень сложности и пошла обратно к Татьяне Муравьёвой читать про Западную Сибирь. Какой же у неё после Петрухина шикарный слог, а! …где-то грустит недочитанный «Фауст», но ему жизненный хаос временно не способствует. 29 сентября 2025

7 |