|

#даты #литература #длиннопост

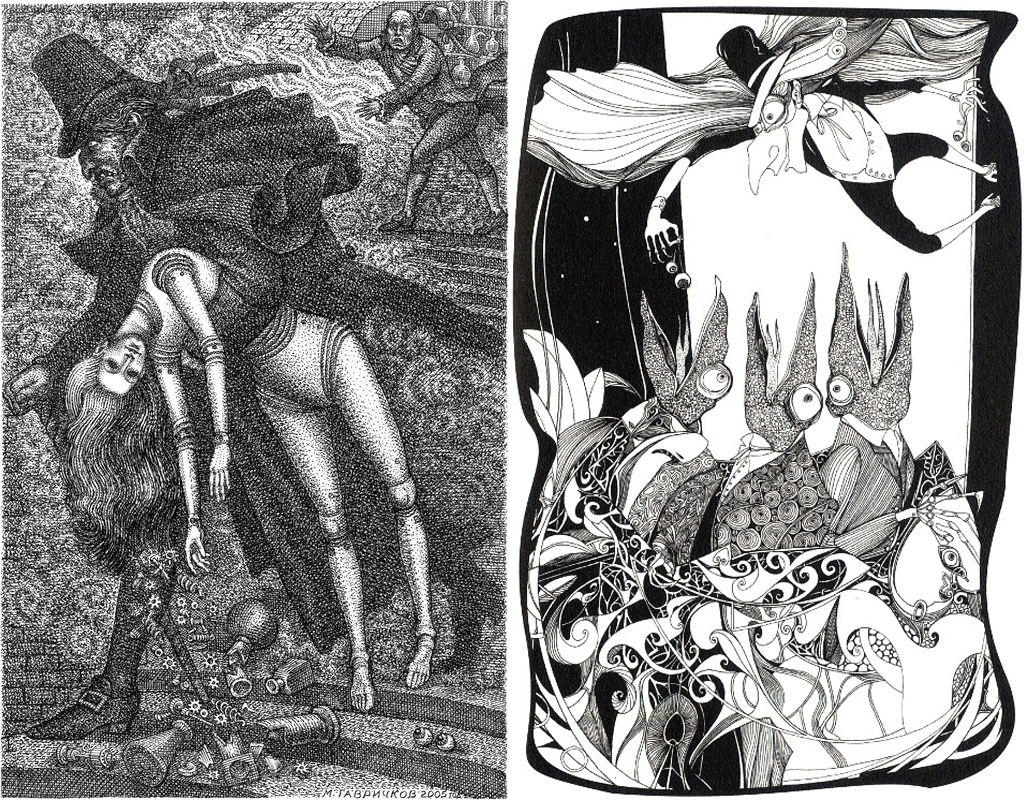

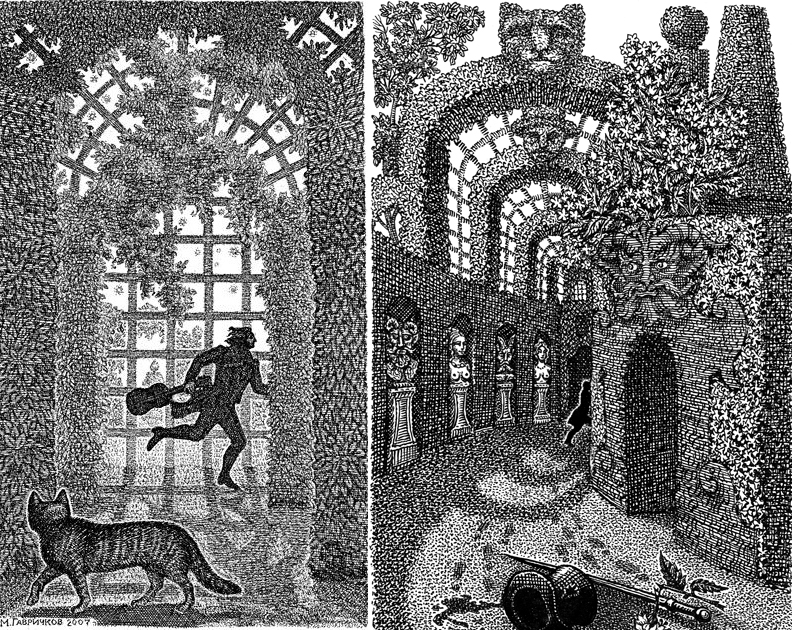

250 лет со дня рождения Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана, который впоследствии изменил свое третье имя на Амадей в честь любимого композитора. Родился он на границе пространств и времен, в будущем Калининграде и бывшем Кёнигсберге (Калинину в плане увековечения повезло больше, чем Ленину, Сталину и прочим товарищам, — ирония совершенно в гофмановском вкусе). Междумирье останется спутником Гофмана на всю жизнь и многое определит в его духовном складе. Эпоха революции и наполеоновских войн, постоянно перекраивающаяся карта Европы и спорные территории, то и дело переходившие из рук в руки. Куда бы Гофман ни подался, — Варшава, Бамберг, Дрезден, Лейпциг, — война тащилась за ним по пятам: прусские, австрийские, русские и французские военные мундиры стали для глубоко штатского Эрнста-Теодора привычным зрелищем. Его биография вообще не очень обычна. Универсальный художник всегда был заветной мечтой романтиков, и обладавший разносторонними талантами Гофман этому идеалу вполне соответствовал — хотя образование имел юридическое и свой недлинный 46-летний жизненный путь завершил в звании советника апелляционного суда: в этом отношении он тоже оказался человеком междумирья. В частности, Гофман отлично рисовал — особенно шаржи. Один из них дал его судьбе очередной толчок, когда за карикатуру на начальника военного гарнизона Гофмана перевели по службе из относительно престижной Познани в заштатный Плоцк (оба города, как и бо́льшая часть бывшей Речи Посполитой, входили тогда в состав Пруссии). Рисунки Гофмана:  Но своим настоящим призванием и поприщем, на котором Гофман мечтал отличиться, он всю жизнь считал музыку — и в этой сфере стал крепким профессионалом. Были в его жизни периоды, когда он служил капельмейстером и дирижером, получил признание как блестящий и компетентный музыкальный критик, а также — вершина его честолюбивых притязаний — сам сочинял музыку. Причем хорошую музыку: его опера «Ундина» получила одобрение самого Вебера. Увертюра к «Ундине» Меньше всего, пожалуй, он задумывался о писательстве. Практически всё написанное Гофманом создано за последние 8 лет его жизни. Германия — страна отвлеченной книжной культуры — не оценила причудливого, красочного Гофмана в полной мере, хотя при жизни ему довелось хлебнуть и писательской славы. В литературу Гофман попал почти нечаянно — и, как следовало ожидать, через музыкальные «ворота». Первым опубликованным его рассказом стал «Кавалер Глюк», задуманный как музыкальная критика в оригинальной форме. Потом появится «Дон Жуан», действие которого вертится вокруг оперы Моцарта... Так или иначе музыка — «санскрит природы», «недоступное, являющее себя через звуки» — всегда будет присутствовать в гофмановской прозе. Вынужденная раздвоенность Гофмана-художника и Гофмана-чиновника на государственной службе причудливо отразилась в созданном им мире, герои которого ведут такое же двойное существование — в быту и в его запределье. Взять хотя бы «сказку из новых времен» «Золотой горшок». Житель Дрездена, бедный студент Ансельм — гофмановская версия «маленького человека». Этакий немецкий Акакий Акакиевич, только юный и поэтически восторженный. Вдобавок он тоже зарабатывает перепиской бумаг: жить же на что-то надо! Это очень важная для романтиков тема: человек принят в мир лишь по какой-то третьестепенной частности — остальное в счет не идет. Обществу дела нет до поэтических талантов Ансельма и его благородных порывов: пригодился только каллиграфический почерк. Ансельм по жизни неудачник. Бутерброды вечно падают маслом вниз, на новом сюртуке возникают жирные пятна, а из окон на голову льются помои… И даже самые дерзкие мечты его не менее скромны, чем у гоголевского героя: в праздничный день посидеть в публичном саду, выпить двойного пива… «Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком», — твердит себе Ансельм. Возможно, какая-нибудь красивая девушка спросит, который час, — и «я бы мог, как всякий другой», ловко и учтиво ей ответить, «не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку»! Печальная ирония: вырасти над собой, «сделаться другим человеком» для маленького человека значит стать «как всякий другой». Пошить новую шинель или выпить кружку пива, не осрамившись и не уронив себя в глазах публики. Но и этого герою не дано. Незадачливость его никуда не девалась — маленькие вещи по-прежнему властвуют над маленьким человеком: на бегу он опрокидывает корзину базарной торговки, ее яблоки и пирожки рассыпаются по земле… Бедный Ансельм из последних грошей возмещает ущерб крикливой бабе и сломя голову кидается прочь под зловещий и странный окрик вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло, — попадешь под стекло, под стекло!..» Проклятие сбудется — и буквально, и в символическом смысле тоже. Стекло прозрачно; кажется, что ты свободен. Но только кажется. Ансельм бьется, пытаясь освободиться, — а другие пленники рядом, каждый в своей бутылке, сидят как ни в чем не бывало. Надо обладать желанием двигаться и дышать, чтобы вообще заметить лишение свободы. Гротеск — любимый прием Гофмана. Это совмещение несовместимого, переплетение реальности с фантастикой. Силы мифа воплощаются в быту: темная колдунья — по совместительству нянька и частная гадалка; дрезденский чудак-архивариус Линдгорст, нанимающий Ансельма на службу, в «том» мире — могучий волшебник. А вот брат Линдгорста, по его словам, «встал на дурную дорогу и пошел в драконы». (Наш знакомец из сказки Е.Шварца!) У Гофмана оживают сюртуки и кофейники. Из чернильницы с тушью в доме Линдгорста выскакивают чернейшие коты с огненными глазами, расцветают цветы на халате, оживает и корчит гримасы дверной молоток… Гофман вынес богатый опыт из переживаний собственного обитания в параллельных мирах — искусства и юридических штудий. Даже в синопсисах глав толпятся вещи, доминируют и интригуют, притязая на равенство с явлениями иного порядка: «Злоключения студента Ансельма, пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки»; «Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. Поездка по Эльбе. Бравурная ария капельмейстера Грауна. Желудочный ликер Конрада и бронзовая старуха с яблоками»… Мелочи теснят и вытесняют человека. Юная Вероника мечтает о будущем семейном счастье с Ансельмом, когда он сделает карьеру и станет надворным советником. В финале мечты сбываются: правда, Вероника вышла не за Ансельма, а за другого надворного советника, — но ведь только чин действительно важен. (Помните гоголевскую повесть — как стушевался коллежский асессор майор Ковалев, обнаружив, что его сбежавший нос тремя чинами выше майора по Табели о рангах?) Ограниченные, ничтожные люди, с головой увязшие в заботах о материальном. Филистерство — так немецкие романтики предпочитали именовать то, что мы чаще называем мещанством. Романтики к мещанскому быту питали чувства смешанные, но неизменно отрицательные: ирония, презрение, негодование… У Гофмана всё сложнее. Быт пугает его своим всемогуществом, всепроникаемостью. Механизм, вставленный в быт, бессмертен, его завода хватает больше чем на жизнь. В одной из гофмановских новелл призрак старой тетушки ночью роется в шкафчике, отсчитывая желудочные капли. (Профессор Биннс передает привет; а мы можем вспомнить и Свидригайлова, которого навещала покойная жена с напоминанием, чтоб не забыл завести часы.) Однако Гофману ведомы не только опасности, но и искушения быта: современник наполеоновских войн, он существовал посреди величайшей житейской неустроенности, и это научило его ценить мир и спокойствие. Любопытно, что в своих дневниках Гофман с надеждой пишет о каждой очередной военной победе, какая бы сторона ее ни одержала. Со стороны это выглядит чудовищным приспособленчеством, но Гофман, как покажет дальнейшее, отнюдь не являлся приспособленцем. Он был исключительно добросовестным и толковым чиновником на службе прусского государства (иногда даже более добросовестным, чем того хотелось бы государству), но за пределами службы не стремился обременять себя еще и прусским патриотизмом — и уж тем более милитаризмом, не менее агрессивным, чем наполеоновский. Он просто жаждал мира любой ценой — неважно, кто его установит, Наполеон или Пруссия. Из-за своего двойственного отношения к соблазнам спокойной бюргерской жизни Гофман-писатель отображает быт с умеренной иронией, без злобы. В творчестве важна мера критицизма, мера анализа — до какой глубины он доводится. Чем глубже раскопки, тем более пугающим может оказаться результат, и не стоит доводить их до конца, если художник желает что-то в отображаемом им мире пощадить. И это как раз случай Гофмана. В финале «Золотого горшка» герой получит руку своей романтической возлюбленной, имение в мифической Атлантиде и… золотой горшок в приданое (легкий укол в адрес романтического «голубого цветка» Новалиса). Такая незлая ирония. Не стоит попадать к быту в плен, но и воротить от него нос тоже не стоит: в конце концов, быт уготован всем и каждому, и в разумных дозах он есть благо — если не свести к быту всю жизнь. Илл. М.Богдановой, Ф.Ионина, С.Чайкуна и Л.Г.Гюнтера:  Даже в такой стопроцентной сказке, как «Щелкунчик», вдохновивший Чайковского, можно заподозрить попытку автора хотя бы отчасти изжить травму войны, сделав ее игрушечной, неопасной. Хотя военные маневры Щелкунчика он описал со знанием дела (что отметил такой квалифицированный специалист, как главнокомандующий прусской армией фон Гнейзенау). Однако важнее здесь иное. Замок Дроссельмейера — наглядный образ «цивилизованного мира»: дети восхищаются чудесной игрушкой, но наконец устают от бесконечных повторов. Хорошо бы гости гуляли вокруг замка не по расписанию, а вон тот смарагдовый господин хоть раз высунулся из другого окна!.. Но Дроссельмейер объясняет им, что это невозможно. Кукольный мир. Куклы. Эта метафора у Гофмана прорастает вглубь персонажа и превращается в самостоятельную серьезную тему: плоский мир, населенный двухмерными существами. Илл. Р.Инноченти и Н.Гольц:  В полном блеске кукольность явится в новелле «Песочный человек» (по мотивам которой создан балет Л.Делиба «Коппелия»). Не случаен в ней мотив очков, оптических приборов: он связан с темой слепоты и слепой любви. Отсюда в литературе потянется вереница историй о влюбленности в куклу — как в буквальном, так и в переносном смысле. Герой новеллы, юноша Натаниэль, обручен; однако невеста нередко вызывает у него досаду, потому что она очень самостоятельная, думающая девушка — и позволяет себе спорить с ним. Но вот он знакомится с красавицей Олимпией, которая в ответ на все его откровения только сочувственно вздыхает. Натаниэль принимает это за глубину души. Такая понимающая, такая сердечная!.. А Олимпия — механическая кукла, и все ее «понимание» сводится к тому, что она не способна понимать ничего. Мотив мертвого, подражающего живому, обрел вечную жизнь в готической литературе и кино: Дракула и прочие вампиры, зомби, мумии, монстр Франкенштейна, даже Терминатор… Между тем в жизни страшны не оживающие куклы, а живые люди, ничем от кукол не отличающиеся, кроме того, что состоят из органики. Страшен живой мозг, который не в состоянии ничего породить: он набит одними грамзаписями, десятыми копиями с десятых копий. Ближайшие русские продолжатели Гофмана в этой теме — А.Погорельский с его «Двойником», В.Одоевский со «Сказкой о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» и А.Чаянов с «Историей парикмахерской куклы». Фантастика здесь — лишь прием анализа реальности. Если присмотреться к Элен и Анатолю Курагиным в «Войне и мире» и их многочисленным литературным двойникам — разве это не такие же куклы? Илл. М.Гавричкова и В.Золотухина:  Еще одна версия фирменного гофмановского гротеска — «Крошка Цахес», на поверхности выглядящий типичной сказкой. Добрая фея Розабельверде пожалела маленького уродца и наградила его волшебным даром: все заслуги окружающих Цахеса людей отныне приписываются ему, а все его грехи и огрехи, напротив, отходят им. В чем смысл этой странной подмены? Достаточно не упустить одну небольшую деталь, чтобы понять. Чародейство заключается в том, что в шевелюру карлика фея вчесала три золотых волоска. Иными словами, магия Цахеса есть магия денег. Это деньги волшебным образом делают своего обладателя хозяином всех жизненных благ — и избавляют его от всевозможных неприятностей. Это деньги застят людям глаза, заставляя их видеть красоту на месте уродства и величие на месте ничтожества. И на самом-то деле не от доброты душевной фея это сотворила, а из обиды. Многие годы она благополучно жила в одном микроскопическом германском княжестве, пока новый князь, поклонник «просвещения», не издал указ об изгнании из своих владений «всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества». Уж конечно, феи попадают в эту категорию. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещения… Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони… Стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? Под красивым лозунгом просвещения скрыто стремление целиком задействовать человека в качестве винтика государственного полезного функционирования. Подобного рода «просвещение» Гофман лично наблюдал в действии. Ему же наилучшим кажется государство, присутствие которого менее всего ощущается: он хочет, чтобы в пределах частной жизни любезное государство оставило его в покое.И фея Розабельверде, выждав момент, решила посчитаться с людьми, которые вводят запрет на чудеса. Золотые волоски Цахеса — возмездие гонителям волшебства; гляньте — ведь чудес куда больше в социальном, чем в царстве фей! Разве это не фантастика, когда грязноватые бумажки и кусочки мало на что годного металла дивным образом преображают своего обладателя в глазах общества? Когда Цахес напрямую, без всяких экономических и правовых опосредований присваивает чужие достижения, то становится видно, что это — абсурд. Между тем в естественном, природном мире золотые волоски не работают: лошадь, на которую пытается вскочить Цахес, его сбрасывает; силен он только в обществе. Впрочем, и там имеются свои оговорки: в какой-то мере уродство Цахеса видят трое: влюбленный, скрипач и ученый. Адепты науки и искусства — и те, кто находится во власти чувства: на них магия золота работает хуже. Илл. Н.Гольц и Г.А.В.Траугот:  И сквозной мотив Гофмана — двойничество. Он привлекал писателя по двум причинам. Во-первых, мультиплицирование личности — способ наглядно показать ее обесценивание, упадок: если в человеке все сводится к социальной функции, к чину, то один стандартный винтик легко заменяется на другой (принцип «незаменимых нет!»). Из наших классиков тут можно вспомнить не только Гоголя и Чехова, но и Достоевского с его «Двойником». Во-вторых, раздвоенность бывает не только внешняя, но и внутренняя. Ее природа иная: она выявляет «ночную» сторону личности, тьму, скрытую в подсознании. У нас это опять-таки прежде всего Достоевский. А у Гофмана эта тема — зло в человеческой душе — выходит на первый план в романе «Эликсиры Сатаны». (Необходимый биографический комментарий. В качестве советника уголовного суда Гофман часто оспаривал аргументы о невменяемости преступника там, где убийство было лишено видимого смысла. Опыт сообщил ему очень широкое представление о «нормальном», и преступлению находилось в нем место. При таком взгляде человек, не будучи больным, становится более разнообразным, глубоким, темным; его действия более непредсказуемы, чем хотелось бы видеть с точки зрения ограниченной «нормальности». И Гофман как юрист нередко отстаивал принцип личной ответственности там, где следствие, не находя убедительных причин для преступления, склонялось признать обвиняемого безумцем и отправить его не под суд, а в сумасшедший дом. На первый взгляд позиция Гофмана выглядит негуманной. Однако подобного рода «медицинская» гуманность имеет и оборотную сторону: зауженное понятие психического здоровья и нормальности в сочетании с государственной властью делает более плотной сеть вездесущего контроля не только за поведением, но также за душевным состоянием и внутренним миром граждан. Оставалось совсем немного до того дня, когда П.Я.Чаадаева — того самого друга Пушкина и автора «Философических писем» — вызовут в полицию и сообщат ему, что императорским указом он объявлен душевнобольным и помещен под домашний арест. Согласитесь, это как-то проще и надежнее, чем полемика по существу философического трактата…) Итак, «Эликсиры Сатаны». Сюжет их отчасти навеян «Монахом» М.Г.Льюиса, чего автор вовсе не скрывает. Но «Монах» — типичный готический роман, где трудно найти что-то кроме нагромождения самодовлеющих ужасов (грех, насилие, инцест, убийство, сделка с дьяволом) — и, пожалуй, антикатолической тенденции. В «Эликсирах Сатаны» всё выглядит много сложнее. Медард, главный герой «Эликсиров…» — тоже монах. Но у Гофмана речь не о некоем локальном зле монастырской жизни: в том-то и дело, что зло у него присутствует повсюду, оно разлито в мире и людях — и даже в монашеских кельях от него несть спасения. Медардово «падение» начинается с пустяка. Он был популярным проповедником, но после перенесенной болезни его красноречие иссякло, и по этому поводу он очень переживает. Его сокрушает мысль о поблекшей славе. Тщеславие — вот тот крючок, на который дьявол (?) подцепляет Медарда. Хотя тот убеждает себя, будто гнетет его мысль, что теперь он не может надлежащим образом исполнить свой долг и применить врученный ему Господом талант. Вот с этой подмены все и начинается. И когда Медард получает свой шанс в виде волшебного целительного эликсира, он, разумеется, его не упускает. А поскольку под гору катиться всегда легче, чем на нее карабкаться, то… Сюжет набирает обороты. За одним искушением следует другое, третье… Но дьявол тут не вне героя, а внутри него. Медард — одаренный человек, которому тесно в тех жизненных рамках, куда он помещен. Он не годится для жизни в клетке. В романе в свое время подробнейшим образом излагается история предков Медарда, очень бурная и темная: убийства и братоубийства, инцесты, предательства (вспомним опять-таки «Страшную месть» Гоголя!). Темперамент достался ему по наследству. Но Медард — монах, он старается искусственно ограничить свои страсти, ввести их в рамки даже более тесные, чем те, что положены обычному человеку: в рамки аскетической жизни. Так начинается раздвоение личности: через отрицание, отторжение своей темной стороны. Так появляется двойник — уже на физическом плане бытия. Отсюда можно проследить линию, ведущую к стивенсоновскому доктору Джекилу и мистеру Хайду (hyde — «скрыть»). Тьма вызревает и крепнет в человеке, пока он всячески старается ее не признавать и игнорировать. И когда действие романа выходит за пределы монастыря, этот двойник материализуется в сюжете — как граф Викторин. Начинается сложная и зловещая игра: с убийствами, с обманами, со взаимным обменом ролями… Пугающее сходство Медарда и Викторина впоследствии получит объяснение, но в романе все равно сохраняется некий загадочный остаток — например, сцена в темнице, которую «реалистически» можно объяснить только горячечным бредом. Но автор и не стремится объяснять. Поколение Гофмана начинает ценить тайну не за то, что можно поупражняться в ее раскрытии, а за то, что она раскрытию не поддается. Илл. Р.Сустова:  Вкус к недоговоренности эпоха распространила и на сюжет: романтики нередко писали произведения, имитировавшие незаконченность. (То же самое — в «Евгении Онегине»: сюжет, демонстративно оборванный в кульминационный вроде бы момент, строфы, приложенные к роману под видом «отрывков», — косвенное указание на неисчерпаемость жизни и личности.) Этот прием Гофман сделал главным композиционным принципом в своем втором — и последнем — романе: «Житейские воззрения кота Мурра». Здесь автор откровенно играет с читателем: этакий «постмодернизм» задолго до постмодернизма. Роман написан котом — не простым, разумеется, а ученым. Это кот даровитого оптика и механика, маэстро Абрагама; у своего хозяина кот втихаря выучился читать и писать, вообще набрался разнообразной учености и философии — и ударился в творчество. Мурр с апломбом повествует о своих научных достижениях. Дружба с другим ученым — пуделем Понто — натолкнула его на лингвистические исследования о близости корней кошачьего и собачьего языка: «вау-вау», «мяу-мяу», «корр-курр» и пр. Общаясь с Понто, Мурр «привык думать по-пуделиному» и до того «углубился в пуделиный образ мыслей, что перестал понимать, о чем сам думает». Это тоже пошло в дело: Большинство этих непонятных мыслей были мною записаны, они составили сборник под названием «Листья аканта». Меня до сих пор поражает глубина этих афоризмов, смысла которых я до сего дня так и не понял. (Гофман усмехается на заднем плане: его подчас раздражала любовь романтиков к напусканию псевдоглубокомысленного тумана.)Преуспел Мурр и в изящной словесности: его перу принадлежит философский сентиментально-дидактический роман «Мысль и Чутье, или Кот и Собака»; трактат «О мышеловках и их влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества» и трагедия «Крысиный король Кавдаллор». И, разумеется, любая великая личность просто обязана оставить потомству свои мемуары. Вот только бумагу Мурр позаимствовал из хозяйского бюро, уже исписанную, — и ничтоже сумняшеся пустил ее на «оборотки». А записана там была запутанная и бурная история музыканта Крейслера. Этот персонаж встречается у Гофмана неоднократно. Крейслер — типичный романтик, человек искусства, пылкий, насмешливый, экстравагантный. Он плохо уживается с людьми, особенно с власть имущими. Романтические энтузиасты — вообще люди неконтактные: Крейслер язвителен, его друг маэстро Абрагам чудаковат. Это своего рода «дублеры» Гофмана в тексте: они говорят филистерам правду в лицо, не опасаясь выглядеть эксцентричными. Фамилия «Крейслер» образована от слова «круг». Фантастическая экзальтация, надрывающая сердце ирония Крейслера рождены тоскливым порывом вырваться за пределы тех «кругов бытия», в которых вращается человек. И вот трагическая история гениального музыканта пошла на макулатурные листы для кошачьих излияний. А в типографии якобы не разобрались — и напечатали всё сплошь. Так что в изданной книге оказались не просто две сюжетные линии, но две совершенно не стыкующихся истории, причем разрывы возникли на случайных местах, буквально на полуслове. Поскольку же Мурр выдирал что под лапу попало, то «крейслериана» (в отличие от «муррианы») не имеет ни начала, ни конца, — более того, фрагменты истории Крейслера расположены в беспорядке. Естественно, автор устроил это не хохмы ради. Во-первых, работает контраст. Самодовольные рассуждения кота, который в своей жизни — как сыр в масле. И раздерганный (во всех смыслах), неприкаянный Крейслер, одержимый к тому же несчастной любовью; Крейслер, которому нигде нет места. Судьба гения — и судьба филистера. Во-вторых — есть не только контрасты, но и параллели, причем иронические. От кота падает тень тривиальности и на Крейслера. «Несказанный восторг» испытывает Крейслер от голоса поющей Юлии — и такой же восторг чувствует Мурр от чихания кошечки Мисмис. Даже самый возвышенный дух нуждается в телесном, плотском. Это и есть те земные «круги», в которых кружится герой, — обыденность. Человечество, замечает однажды Крейслер, состоит из хороших людей, но плохих музыкантов — или из истинных музыкантов. И внезапно добавляет: «Но никто из них не будет проклят: наоборот, всех ожидает блаженство, только на различный лад». «Мурриана» подсвечивает «крейслериану», подчеркивает в ней общее обеим линиям, то, что выносится за скобку: животно-эгоистические мотивы. И тут сравнение оказывается не в пользу мира людей. В кошачьем мире идет борьба, по крайней мере, откровенная, за осязаемые блага. У людей — за химеры и миражи, причем все осложнено и отуманено. Вот Мурр случайно встречает на чердаке голодную кошку, по всем признакам — свою мать. Растрогавшись бедственным положением матушки, Мурр хочет принести ей припрятанную селедочную головку, но по дороге съедает ее сам. И поскольку он кот нравственный и философствующий, то произносит по этому случаю маленькую покаянную сентенцию со ссылкой на… учение Фихте: Я пришел в такое состояние, когда мое Я, странным образом ставшее чуждым моему Я, вместе с тем оказалось моим истинным Я… Ну вот. Философия нам в помощь. Сам Фихте писал о борьбе Я и не-Я! Так чего ж вы хотите — по науке живем. Фатум, опять же…Эта буря в груди очистила небо моей юности… Зачем не оградила судьба грудь нашу от дикой игры необузданных страстей? Зачем нас, тоненькие колeблющиеся тростинки, сгибает вихрь жизни? То наш неумолимый рок! О аппетит, имя тебе кот! Очистившись такими мудрыми и нравственными размышлениями, Мурр продолжает безмятежно радоваться жизни. Но это кошачье благодушное шкурничество настолько естественно и забавно, что никакого возмущения не вызывает. Иное дело себялюбие в мире людей. Действие «крейслерианы» протекает при крошечном дворе заштатного немецкого княжества Зигхартсвейлер (прототипом его стал двор герцога Вильгельма, который Гофман наблюдал в Бамберге). В этом микроскопическом социуме бушуют шекспировские страсти. Так, советница Бенцон, желая упрочить свое положение при этом фиктивном дворе, плетет интригу с целью выдать свою красавицу-дочку, музыкальную и поэтичную Юлию, за принца-идиота. Попросту говоря, приносит дочь в жертву своему убогому честолюбию, требующему мишурных почестей. Кот хотя бы на реальное благо польстился… Илл. М.Гавричкова:  Роман остался незаконченным. Романтики нередко практиковали такое как косвенный намек на неисчерпаемость жизни; но у Гофмана имелась и более конкретная причина: он близко принял к сердцу смерть собственного кота, с которого был написан Мурр. А потом Гофману стало и вовсе не до романа. 1 октября 1819 года по королевскому распоряжению он был назначен членом «Непосредственной комиссии по расследованию антигосударственных связей и других опасных происков». Далекий от политики Гофман неожиданно для себя оказался на переднем крае государственной кампании против инакомыслящих — всех, кто выражал недовольство политикой реставрации, установившейся после Венского конгресса. Восстанавливались порядки, существовавшие до Французской революции и Наполеона. Никакой конституции, никакого объединения германской нации — извольте пожаловать в старый мир со всеми его прелестями. Полиция рыла носом землю и всюду отыскивала крамолу, действуя с восхитительной незатейливостью. Например, в конфискованном дневнике студента, арестованного за «демагогическую деятельность», безобидное выражение «в убийственном настроении» следователь дважды подчеркнул красным карандашом, превратив его в основание для обвинения в подготовке теракта. И в качестве члена следственной комиссии Гофман с юридических позиций подверг критике вмешательство государства в частную жизнь — а именно так он расценил преследование не за противоправные действия, но за убеждения и взгляды. Юристом Гофман был превосходным — и потому беспокойства властям доставил много. Не ограничившись служебной сферой, он написал ядовитейшую сказку «Повелитель блох», где в традиционно причудливый сюжет была вплетена сатира на некоего следователя Кнаррпанти, рьяного врага «крамолы». Потроша дневник одного из «крамольников», он натыкается на впечатления от оперы Моцарта «Похищение из сераля» — и радостно воздвигает на этом фундаменте обвинение в преступном умысле. Пассаж про «убийственное настроение» Гофман включил в текст без изменений: Кнаррпанти трижды подчеркивает слова «в убийственном» и заключает, что «речь здесь идет о человеке с преступными намерениями, который сожалеет, что сегодня ему не удалось совершить убийство». Этот эпизод и послужил поводом для обвинения Гофмана в использовании служебных материалов. Полицай-директор фон Кампц с полным основанием углядел в Кнаррпанти собственный портрет. Илл. В.Кожина, Н.Гольц и А.Кравченко:  Началось расследование. Сам король Фридрих-Вильгельм III выказал недобрый интерес к обвинениям, возведенным на Гофмана, и от величайших бед писателя избавила только смертельная болезнь, через полгода унесшая его в могилу. Последней законченной новеллой, которую продиктовал парализованный Гофман, стало «Угловое окно». Простенький сюжет: старый писатель, прикованный к постели, развлекается тем, что обсуждает со своим молодым кузеном прохожих за окном: кем, судя по виду и походке, может быть вот этот или тот человек, какова его биография, как он живет теперь? Может показаться, будто это — подступы к шерлок-холмсовской теме. Но оно лишь отчасти так. На каждую гипотезу одного наблюдателя его собеседник тут же выдвигает противоположную — и доказывает, что для одних и тех же фактов могут быть разные толкования. За каждым образом волнуется множество возможностей; целые миры возможностей заключены в человеке. Об этом — все сказки, все новеллы и романы удивительного Эрнста Теодора Амадея Гофмана. М\ф «Гофманиада» (2016) Калининградская выставка «Город Гофмана. Тайны двух миров» Памятники Гофману: в Бамберге (с котом Мурром) и в Светлогорске (тема раздвоенности)  24 января в 10:22

29 |

|

Мы были в Союзмультклубе на экспозиции мультика. Там очень все интересно и здорово рассказывают.

1 |

|

|

Видишь пост nordwind, уже рефлекторно вносишь в коллекцию "Полезное из блогов". Спасибо вам огромное за интересные обзоры❤️!

В Бамберге раньше часто ходила мимо памятника с котом Мурром, а ещё здесь кафе одноименное имеется)) 2 |

|

|

Stasya R Онлайн

|

|

|

Люблю очень. В декабре читала его письма и дневники. Стал еще чуточку ближе. Спасибо за пост!

1 |

|