|

#книги #история #культура #картинки_в_блогах #длиннопост

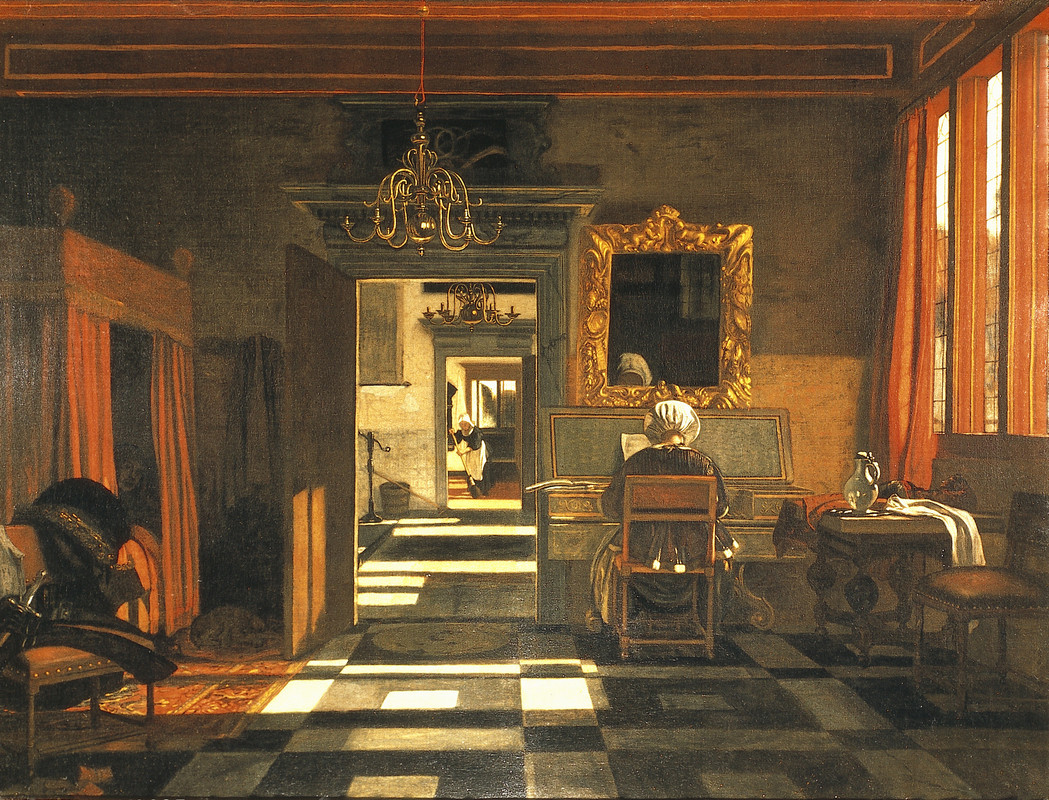

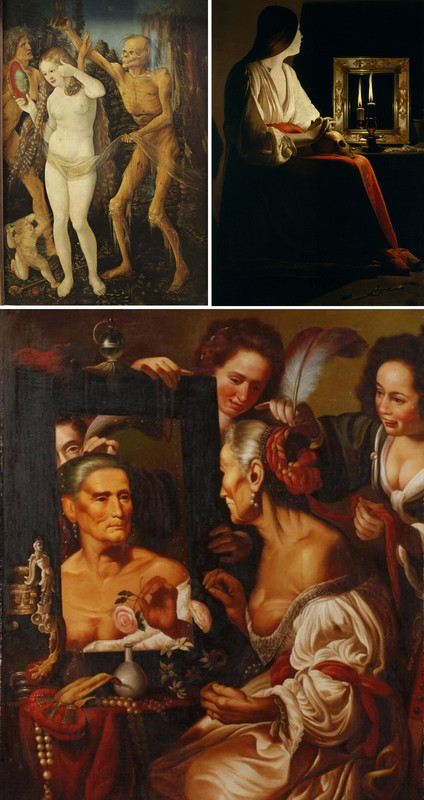

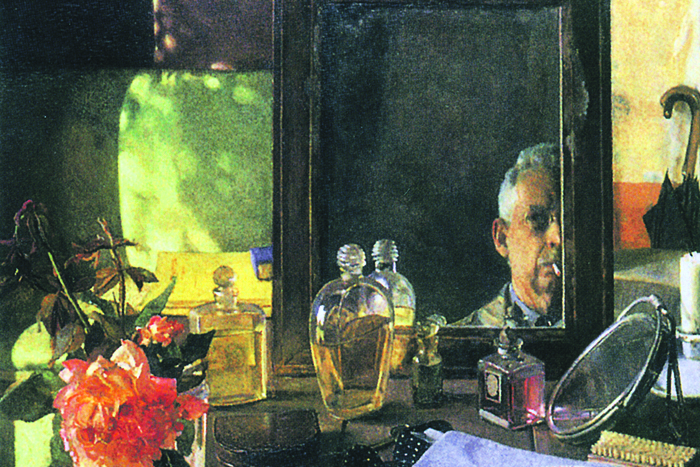

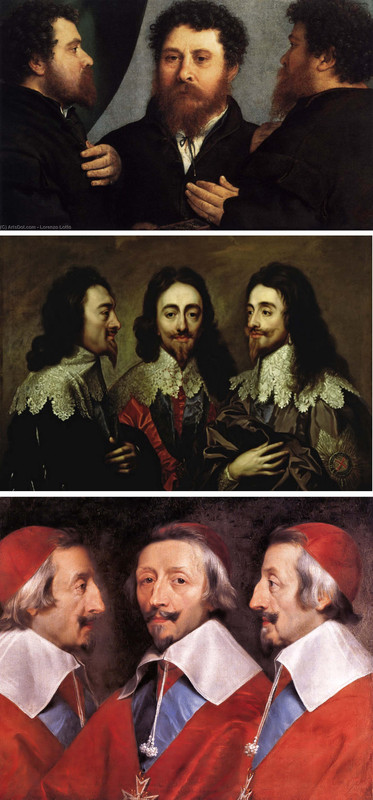

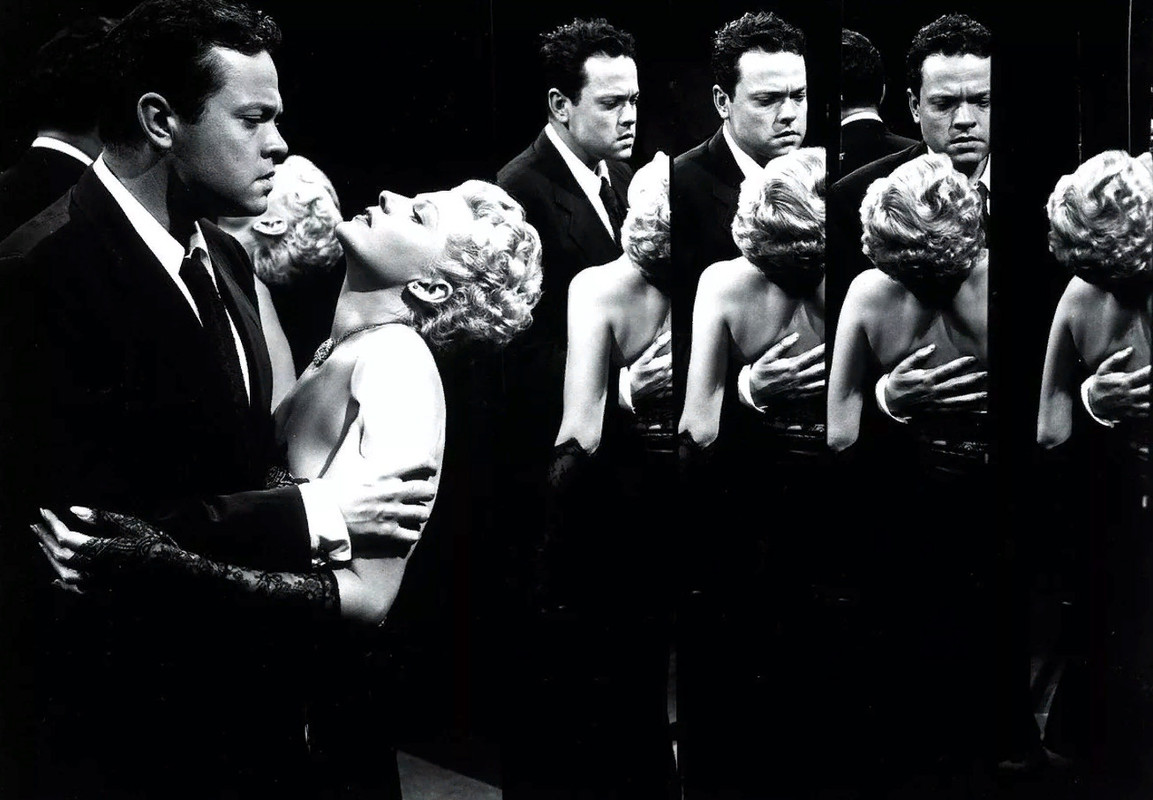

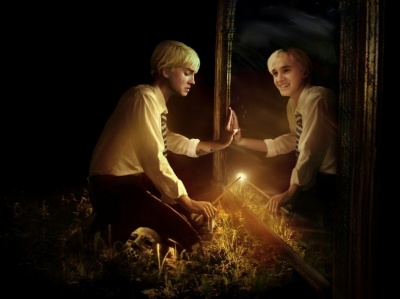

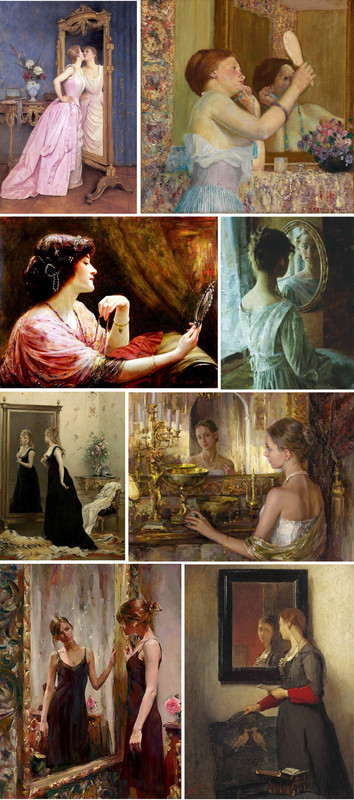

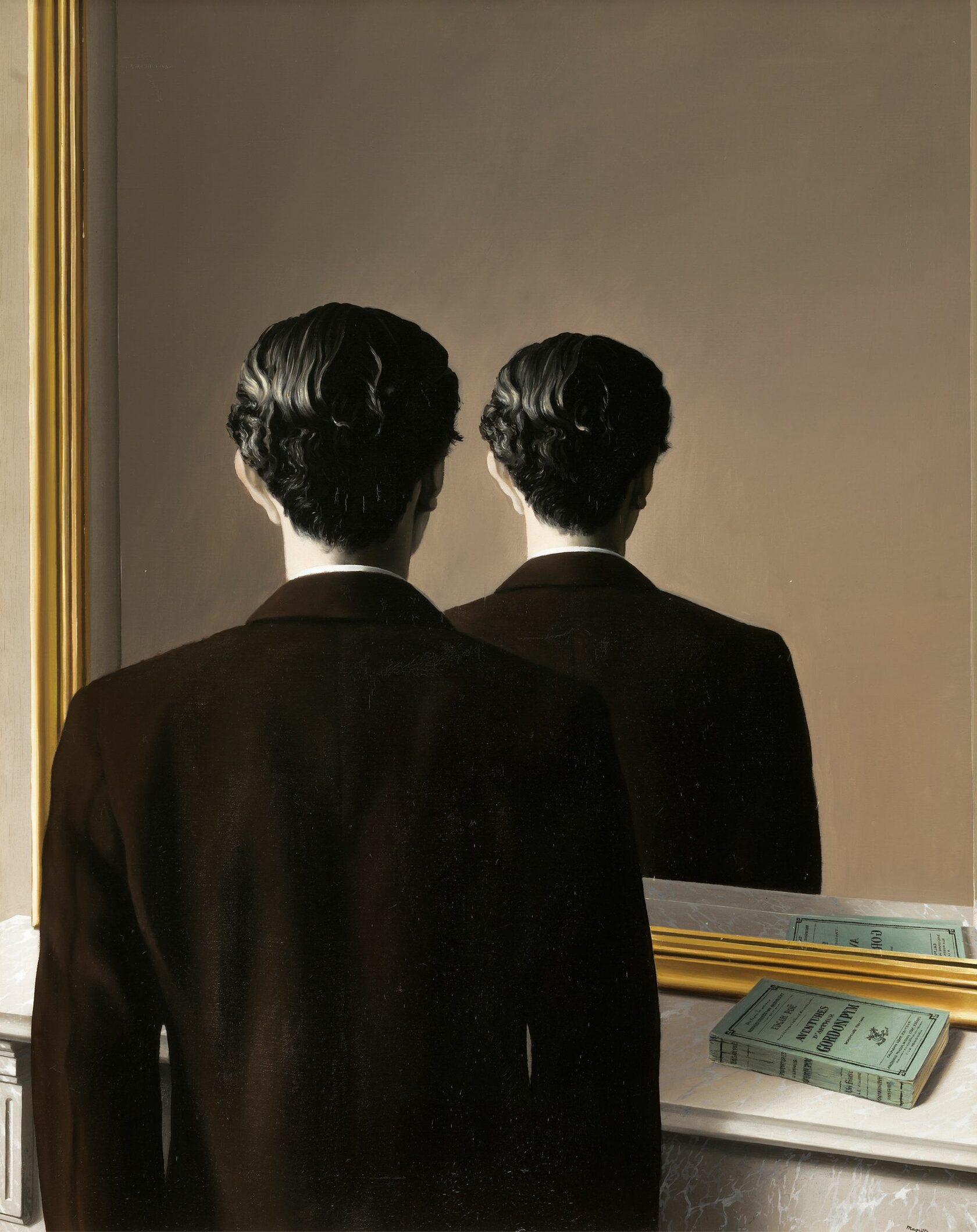

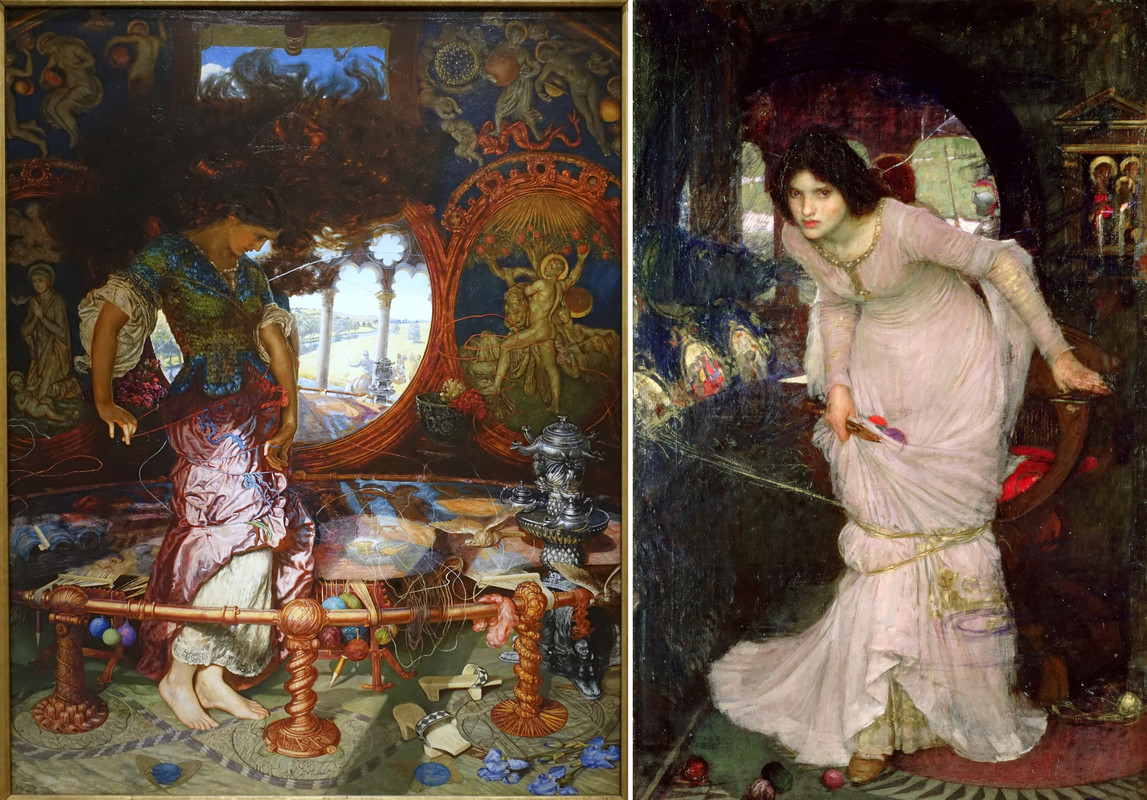

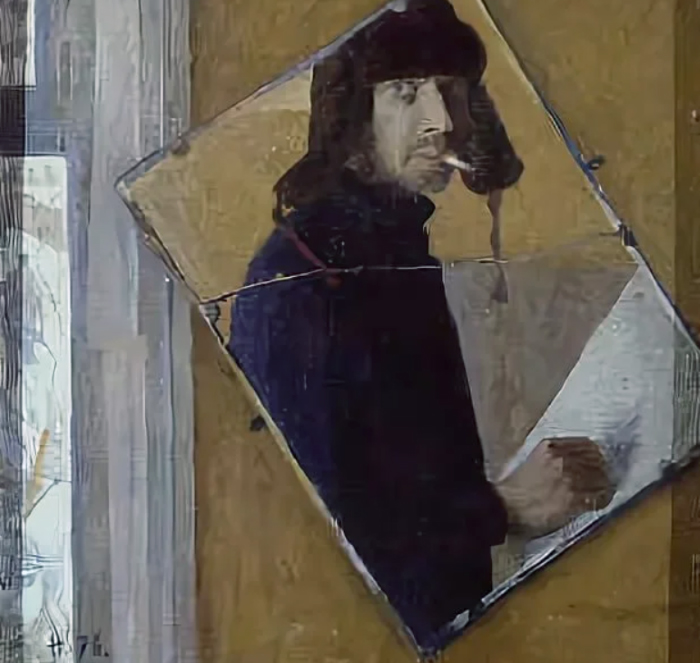

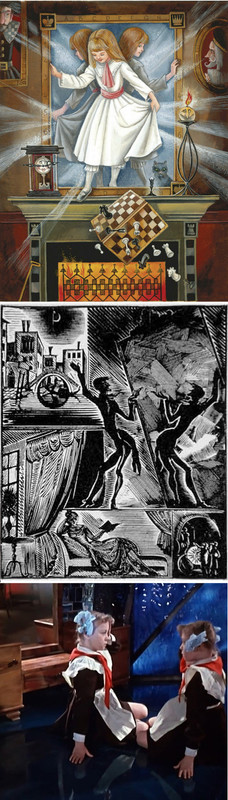

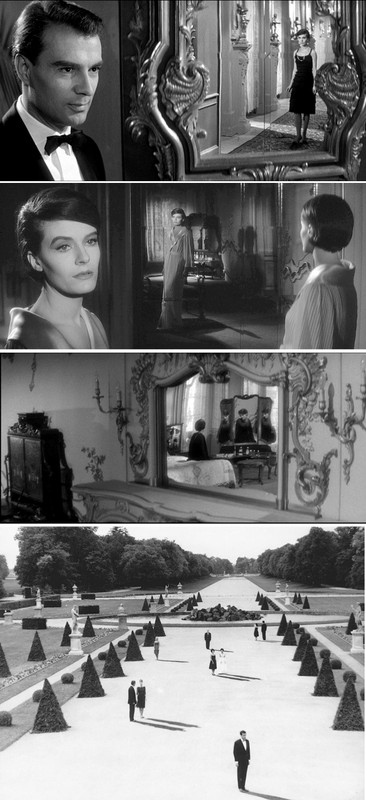

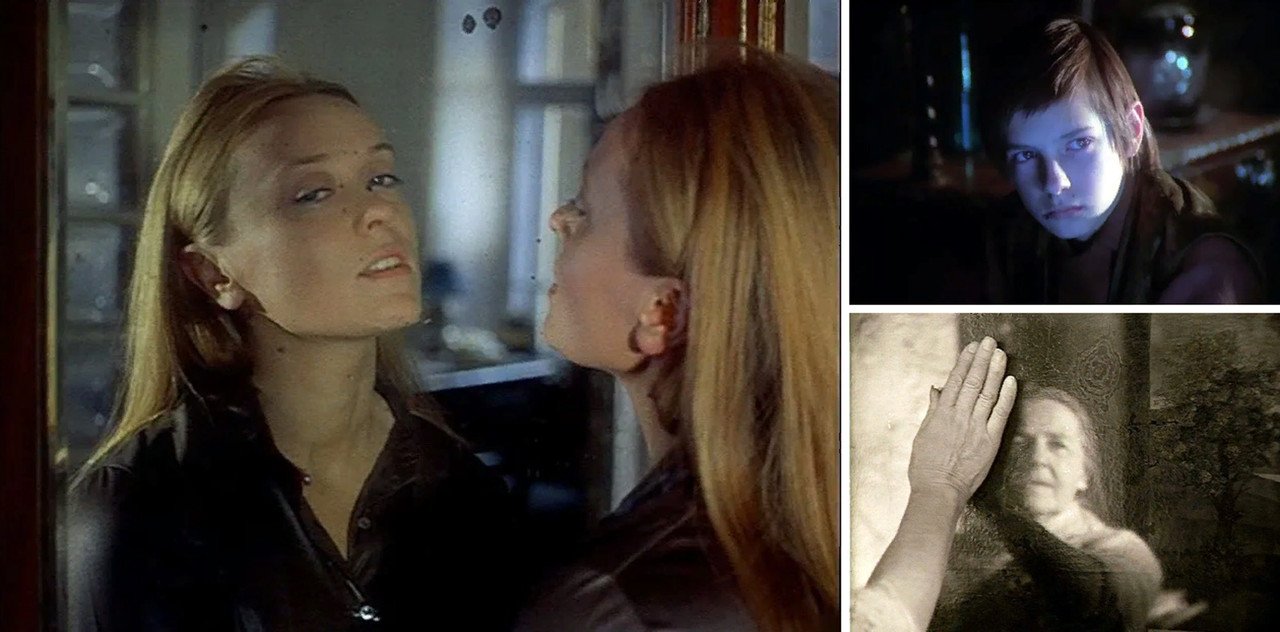

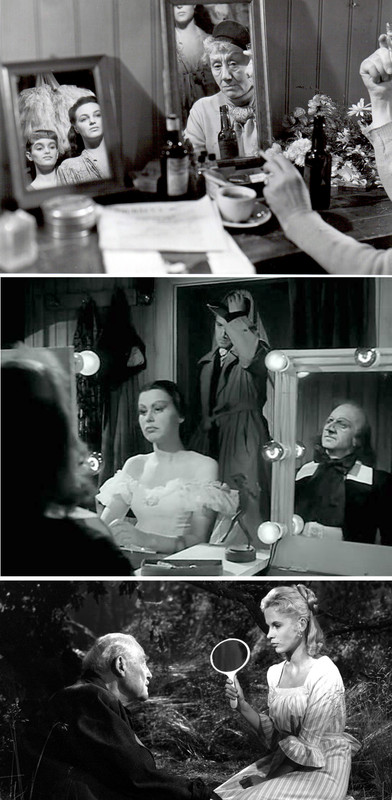

Сначала немного про историю зеркала (см.: Сабин Мельшиор-Бонне. История зеркала. М., 2006). А дальше — про образ зеркала в искусстве. Первые зеркала делали из полированного металла — чаще всего из бронзы, иногда из серебра, очень редко — из золота. Римляне изготовляли также подобия зеркал из обсидиана, хотя в них отражение было похоже на тень. Существовали ли в античности стеклянные зеркала — вопрос спорный. Самые ранние находки датированы III в. н. э., и размеры их не превышают 2–7 см, так что служили они скорее амулетами, чем зеркалами. «Зеркалом Венеры» — из-за формы — называют также известный символ ♀, восходящий к египетскому иероглифу «анк» — ‘жизнь’. Самые прославленные зеркала выдували в Венеции — уже в XII веке; но делать стекло плоским научились еще не скоро. Венецианские стекольщики недаром обосновались на крошечном острове Мурано. Республика ревниво охраняла монополию, обеспечивавшую ее процветание. Мастерам и работникам было запрещено покидать пределы родины и вступать в контакты с иноземцами. Тот, кого уличали в намерении бежать, представал перед трибуналом как предатель: все его имущество подлежало конфискации, а члены семьи становились заложниками и тоже подвергались гонениям. Когда Людовик XIV (точнее, министр Кольбер) в 1665 г. решил создать во Франции Королевскую мануфактуру по производству зеркал и с огромными ухищрениями переманил несколько венецианских мастеров, началась настоящая эпопея, куда входил не только промышленный шпионаж, но и заказные убийства. Это было время, когда венецианское зеркало, оправленное в красивую серебряную раму, стоило 8000 ливров, в то время как картина кисти Рафаэля — всего 3000. Еще и при Людовике XV, в период громкого скандала, связанного с крахом системы Лоу, некоторые спекулянты-перекупщики избрали зеркала в качестве ценности, в которую можно вкладывать деньги с целью спасения своего состояния. Так что Зеркальная галерея в Версале, потрясшая современников, стала настоящей демонстрацией могущества и роскоши Короля-Солнце. Длинная анфилада, где 306 зеркал заполняли все проемы между окнами, как бы уничтожила стены, и взорам современников представилось новое явление — «архитектура пустого пространства».  Магия версальских зеркал ощущалась и в правилах этикета, в соответствии с коими придворные должны были обмениваться одинаковыми реверансами, отвечать на любезность — любезностью, на взгляд — взглядом. Двор сам себя воспринимал как некое нарциссическое театральное зрелище: каждый хочет видеть всех, видеть себя и быть увиденным всеми. Общество охватила эпидемия помешательства: зеркала стали символом социального статуса. Изобилующий зеркалами будуар знатной дамы служил театральной сценой, на подмостках которой любовники выступали одновременно и соглядатаями, и эксгибиционистами. И даже в жилищах зажиточных обывателей зеркала (их вешали там, где обычно висели картины) способствовали созданию зачаровывающей системы уподоблений. Изобилие квадратов (почти все предметы интерьера!) на картине Эманюэля де Витте «Дама за клавесином» (1670) поддерживает гипнотический ритм ассоциаций: повторение — умножение — богатство. Прямоугольные проемы анфилады комнат; квадратные рамы и решетки на них, плитки пола, ковер, кроватный полог, мебель, клавесин — и всё венчается квадратным зеркалом в пышной позолоченной раме, где отражается голова хозяйки… и еще одно окно с квадратными решетками:  Настоящие венецианские зеркала (французская продукция еще долго уступала им по качеству) оставались в XVI веке вещью редкой и очень дорогой, так что еще два столетия в ходу были в основном отполированные металлические зеркала. Небольшое стальное зеркало стоило примерно столько же, сколько шерстяная рубашка или дубовый стул. В 1581–1622 гг. только 12% парижан имели в доме зеркала, и лишь четверть из них была из венецианского стекла, все же остальные — из бронзы, меди, стали, из окрашенного в голубоватый цвет стекла. А вот в 1638–1648 гг. уже каждое третье семейство в Париже имело в доме зеркало. В 1734 г. зеркало в человеческий рост стоило уже не более 425 ливров — примерно годовой заработок квалифицированного рабочего. Сметы, составленные при постройке парижских домов (в хороших районах и хорошего качества) в 1857 году, показывают, что затраты на зеркала достигали 3 % от всей суммы затрат на строительство. Техника их производства, известная со времен Древнего Рима, состояла в том, что на конце стеклодувной трубки выдували пузырь, вливали туда расплавленный свинец, который собирался в выпуклой части, и эту часть потом обрезали. Этим способом нельзя было получить плоское стекло с большой поверхностью, так что до конца XVIII века зеркала выходили не больше блюдца и получались изогнутыми. Вогнутые зеркала еще в древности использовали для гадания и вызова духов умерших. Они концентрировали солнечные лучи и потому в проповедях XIV–XV вв. обозначали светочей духовности (а сейчас применяются в автомобильных фарах). Выпуклое зеркало, рассеивающее и преломляющее лучи, напротив, было эмблемой людей легкомысленных. Оно дает искаженное изображение, зато позволяет охватить множество точек и углов зрения (благодаря чему и сегодня используется на дорогах). Такое зеркало лежит на столе на картине Квентина Массейса «Меняла с женой» (1514). В отражении виден пейзаж за окном и ожидающий рядом клиент.  Ян Ван Эйк не раз использовал отражение в зеркале, чтобы обозначить свое авторство. В выпуклом зеркале за спиной четы Арнольфини (1434) видны потолочные балки, второе окно и фигуры двух людей, входящих в комнату (возможно, один из них — сам художник). Надпись над зеркалом — Johannes van Eyck fuit hic — «Ян ван Эйк был здесь».  Зеркало как прием используется в живописи чрезвычайно многообразно. Так, в правой части диптиха Ханса Мемлинга (XV век) мы видим, как в латах святого Георгия отражается образ Богоматери — как знак того, что он носит ее в сердце:  Евангелие упоминает о зеркале дважды — и оба раза подчеркивается его двойственная роль. Апостол Павел объясняет, что наше знание о Боге подобно образу «в тусклом стекле», дающему лишь туманное изображение Истины (I Кор., XIII: 12). А апостол Иаков сравнивает человека, не подчиняющегося слову Божию, с тем, кто смотрит на себя в зеркало — и тут же забывает увиденное (Иак., I: 23–24). Отсюда распространенное в Европе и России наименование нравоучительных трактатов, типа «Юности честное зерцало» и пр. Зеркала продавали в паломнических центрах: верующие часто не могли дотронуться до святыни, а зеркальца позволяли уловить идущие от нее лучи. Их прикрепляли к паломническим посохам или к шляпам. Зеркальце, поймавшее такие лучи, тоже считалось в какой-то мере благословенным. Такое зеркальце закреплено на шляпе св. Зeбальда, изображенного в платье пилигрима, на среднем из трех паломнических значков (фрагмент алтаря церкви Августинцев в Нюрнберге):  Существует обширная иконография, в которой то Богоматерь, то младенец Иисус предстают в виде незапятнанных отражений Бога. Богородица «Зерцало» (XII век):  Христа часто изображали анфас: Спаситель смотрит, точно из зеркала. Зрачок посередине глаза создает известный зрительный эффект портрета, преследующего зрителя взглядом: «Господь не оставляет тебя, куда бы ты ни направился». Знаменитый автопортрет, на котором А.Дюрер изобразил себя в обличье Христа, был бы актом святотатства, если бы не выражал восторга пред догматом веры.  Таким значением этот образ наделяется не только у старых мастеров. Современный художник В.Н.Киреев пишет о своей работе 2009 года: Мы так часто спешим куда-то, встречаем мрачные лица прохожих с пустыми глазами, среди витрин, рекламы и стеклянных высоток. И самое страшное (или всё же спасительное) встретиться вдруг в зеркальной витрине со своим взглядом, абсолютно таким же, как у всех. Ведь каждый человек, по сути, ЗЕРКАЛО, в котором мы видим зачастую лишь то, что в нас самих. А мы спешим куда-то, забывая, что каждый из нас есть ОБРАЗ и ПОДОБИЕ, икона. Покрытая слоем грязи и пыли, но ИКОНА… И что Он всегда с нами и в нас.  Если же зеркало не отражает божественного образца, то легко становится средством лжи и соблазна, коим пользуется сатана. Еще в Древней Греции бытовали представления о том, что долго смотреть на свое отражение опасно: оно способно поймать душу человека. Миф о Нарциссе впоследствии получил расширенное значение: тщеславный человек, скользящий по поверхности жизни, очарован видимостью, которая не способна утолить душевной жажды. Дж. У.Уотерхаус. Нарцисс и Эхо (1903):  У зеркала были свойства, внушавшие тревогу. Во-первых, оно всё выворачивало наизнанку: правая рука становилась левой — и наоборот. (Хорошо помню, что в раннем детстве я отчетливо видела: мой зеркальный двойник всё повторяет за мной «неправильно». Это так зачаровывало, что я размахивала перед зеркалом руками, дивясь этому чуду. Но мозг быстро адаптировался, и чудо исчезло. Увы.) В комедии Лео Маккэри «Утиный суп» (1933) имеется знаменитый эпизод, где происходит «расподобление»: герой с азартом наблюдает за тем, как отражение повторяет его ужимки и прыжки; но постепенно двойник начинает своевольничать. Зеркальная плоскость превращается в дверной проем, и оба персонажа (роли исполняли известные комики братья Маркс) вступают в непосредственный контакт.  Эта сцена и сегодня производит впечатление: https://vk.com/video-20711967_153547115 Во-вторых, объект изображения одновременно находился «здесь» и «там», искушая возможностью побега в зазеркалье. Режиссер Жан Кокто, переосмысляя древний миф в «Орфее» (1950), сделал иномирье обещанием светлой сияющей ночи за гранью Смерти. Однако тот, кто хочет прочно обосноваться в зазеркалье, рискует лишиться рассудка.  Сияние гладкой поверхности приводило к возникновению видений. Так зеркало оказалось связано с гаданиями, чарами и колдовством. Отклики В.К.Брюллова (1836) и А.Н.Новоскольцева (1889) на балладу В.А.Жуковского «Светлана»:  Инквизиция неустанно преследовала адептов «зеркального искусства». Один из вопросов, содержавшихся в «Сумме о функции инквизиции» (1270), звучал так: «Применял ли обвиняемый в своей богопротивной деятельности зеркала, шпаги, ногти, стеклянные шары, рукоятки или черенки из слоновой кости?» В «Книге о запретных искусствах» (1456) упомянуты зеркала, способные показать любому человеку «то, что он желает».  Тут же можно вспомнить зеркало как защиту от василиска. Собственная магия отражения как бы поглощает и аннигилирует магию внешнюю. То же убеждение отражено в мифе о Персее: медный щит, подаренный герою Афиной, спасает его от убийственного взгляда Медузы. Персей помещает свой гибельный трофей на щит, что делает его неуязвимым: щит отсылает врагам отражения их собственных стремлений. Питер Пауль Рубенс. Персей освобождает Андромеду (1622):  Как предмет, создающий видимость и пробуждающий плотские желания, зеркало было атрибутом Тщеславия, увлекающего за собой кучу прочих пороков: суетность, кокетство, ложь, сладострастие… В фольклоре зависть обретает черты мачехи Белоснежки, вопрошающей: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» (И все мы помним, чем это для нее кончилось!) Так зеркало стало еще и аллегорией бренности. Но воплощалась эта тема по-разному. На картине Бальдунга Грина (1510) мораль подается в лоб: даже в дни расцвета смерть всегда за твоим плечом. У Жоржа де Латура Мария Магдалина (1640), уже постигшая тщету жизни, видит в зеркале не себя, но лишь отражение свечи; ее руки, опять же, покоятся на черепе: «memento mori!» А «Старая кокетка» Бернардо Строцци (после 1630) — вроде бы насмешка над молодящейся старухой. Но если присмотреться, лицо в зеркале гораздо более значительно, чем свежие и бессмысленные личики служанок, похожих друг на друга как близнецы. Безнадежная борьба человека с разрушением и смертью выглядит здесь не столько комической, сколько трагичной.  Тут же в памяти выплыл фильм «Собака на сене» (1977) — и граф Федерико, сварливо блеющий: Что проку в этих молодых мужчинах? — Скажу я сам себе наедине. Видней мужская красота в морщинах И в седине, И в седине, И в се… ди… не!..  Выпуклое зеркало давало сферическую картину мира и максимально широкий обзор, но именно присущий ему изгиб деформировал изображение. Так складывается своего рода «философия зеркала»: чем полнее какая-либо картина, тем менее она точна в пропорциях. «Кривозеркальность» могла использоваться символически. Так, в полотне Г.Гольбейна «Два посланника» зеркальный мотив реализован очень нестандартно. Во-первых, акцентировано сходство героев, выставляющих напоказ свою власть и богатство. А во-вторых, у ног двоих высоких сановников видны перекошенные очертания… все того же черепа. Если взглянуть под острым углом, то его изображение восстанавливает свою анатомическую форму, зато сплющиваются и фактически уничтожаются фигуры послов. Прозрачный намек: тому, кто умеет смотреть на вещи не с общепринятой точки зрения, открывается истинная цена тщеславия.  Плоское зеркало, в отличие от изогнутых, предлагало картину точную, но неполную, с одной точки зрения и под одним углом, действуя подобно театральному режиссеру или постановщику фильма. Константин Сомов. Автопортрет в зеркале (1934):  Манипулируя разнообразными планами, оно как бы напоминает, что восприятие личности есть ее интерпретация. Это хорошо видно при сравнении разных ракурсов, левых и правых профилей, выявляющих асимметрию человеческого лица: от выбора угла зрения зависит трактовка. Показателен в этом отношении тройной портрет злополучного Карла I работы А. Ван Дейка (1635), написанный в качестве модели для итальянского скульптора Л.Бернини. По некоторым догадкам, идею такого портрета подсказало полотно Лоренцо Лотто «Портрет ювелира» (1530). А благодаря успеху задумки с бюстом Карла аналогичный портрет был заказан и Филиппу де Шампеню — для бюста Ришелье (1640).  Этот же прием позднее с успехом использовался в кино. «Леди из Шанхая» (1947) — фильм-нуар Орсона Уэллса — создал картину весьма неоднозначной ситуации, в которую втянут герой, посредством визуальной метафоры. А сцена с перестрелкой в полной зеркал комнате смеха была со временем признана одной из вершин мирового кинематографа.  Другая знаменитая сцена — финальный бой в комнате с зеркалами из последнего фильма Брюса Ли «Выход дракона» (1973). Мульти-репликация движений актера не только дает возможность увидеть каждый момент с разных точек зрения одновременно, но также придает всей сцене фантастическую динамику: https://ok.ru/video/5057717340780?fromTime=138 Организуя и расчленяя пространство в соответствии с произвольным «центрированием» и «кадрированием», зеркало обнаруживает относительность перспектив и углов зрения, а потому воспроизводит всю сложность и изменчивость игр человеческого ума. Картина Иоханнеса Гумппа (1646) подчеркивает разрыв между субъектом, его отражением и его изображением. Художник изобразил себя со спины — мы видим, как он рисует автопортрет на основе зеркального отражения:  Это еще один штрих к «философии зеркала». Мы имеем о самих себе представление детальное, но совершенно превратное — и никогда не видим себя такими, какими нас воспринимают окружающие. В зеркало можно смотреть, чтобы разгадать особенности и свойства «Я», но также и с совсем иной целью: чтобы сделать реальным тот образ, который желает или ожидает увидеть сам смотрящий или другие. Напрашивающийся пример — Еиналеж в «Гарри Поттере». Вот, к примеру, коллаж Edelweiss:  Зеркало — стык, на котором происходит соединение грубой истины и уловок, которые помогают делать ее презентабельной. И в то же время оно служит индикатором личности и текущего душевного состояния. Взгляд человека, оценивающего себя в зеркале, выражает тончайшие эмоциональные оттенки. Вот несколько женщин — и все разные: одна до безумия влюблена в себя, другая настроена критично, третья — деловито, четвертая, похоже, пытается посмотреть на себя как бы со стороны («любуюсь я твоей любимой…»), пятая полностью поглощена примеркой, шестая задумалась, седьмая как будто хочет понять, кто же она все-таки такая, восьмая погружена в переживания о своей утрате...  Кто не видел «Менины» (1656) Диего Веласкеса? Малышка-инфанта и фрейлины так привлекают внимание, что не сразу заметишь художника, стоящего слева за холстом. А вот кого он рисует? Стоит-то он за спинами фрейлин! Веласкес изобразил себя в процессе работы над портретом королевской четы — Филиппа IV с супругой. Их фигуры отражаются в висящем на задней стене зеркале. Благодаря этому художнику удалась нестандартная задумка: показать мир как бы глазами позирующих людей. И мы, глядящие на его картину, тоже включены в их число, поскольку стоим как раз на месте короля и королевы. А Веласкес, принцесса и ее свита смотрят на нас…  А с каким уровнем реальности безмолвно общается героиня фильма К.Дрейера «Гертруда» (1964), которая смотрит в зеркало, отражающее портрет мужчины?  Еще одна знаменитая картина — «Бар в „Фоли-Бержер“» (1882) Эдуарда Мане. При беглом взгляде — просто девушка за стойкой бара. При втором — видно, что за ее спиной не реальное пространство, а огромное зеркало. А если еще приглядеться, замечаешь, что отражение в нем неправильное — хотя ни на эскизах, ни (как показало исследование в рентгеновских лучах) в первом варианте картины никаких нарушений не было. Сюзон, позировавшая художнику барменша, в отражении стоит правее; она наклонилась к клиенту — разговаривает с ним или даже флиртует. Реальная Сюзон стоит прямо и смотрит отсутствующим взглядом. И фигура ее выглядит более хрупкой, чем в отражении. Бутылки на стойке сдвинулись, словно отражение соответствует другому моменту времени, скорее всего — воспоминаниям или мыслям девушки. От того, что нарушение мало заметно и «раздвоенность» героини воспринимается зрителем скорее подсознательно, картина внушает чувство смутного беспокойства.  Необычная для своего времени картина, написанная необычным автором — русским крепостным художником с трагической судьбой. Григорий Сорока — «Отражение в зеркале» (кон. 1840-х гг.). Ни портрет, ни интерьер, ни натюрморт — и даже не бытовая сценка. Большое зеркало в тяжелой раме красного дерева. Перед ним, на аванплане, оставленное шитье. И в неясной глубине зеркала — две беседующие женщины. Такое же шитье лежит на коленях одной из них, связывая сложную систему пространств, планами уходящих в зазеркалье. Появляется еще одна картинная плоскость, почти параллельная настоящей, а за ней — вывернутый мир, отражение чего-то находящегося не «там», а «здесь», рядом со зрителем. Единственное, что в картине материально и прочно, — это рама зеркала и разбросанные рядом вещи; люди (включая зрителя) — лишь отражения.  В поэзии нечто подобное будет создано лишь через сто лет Пастернаком: В трюмо испаряется чашка какао, А вот «Портрет Генриетты Гиршман» (1907) Валентина Серова. Качается тюль, и — прямой Дорожкою в сад, в бурелом и хаос К качелям бежит трюмо. Там сосны враскачку воздух са́днят Смолой; там по маете Очки по траве растерял палисадник, Там книгу читает Тень… Невнимательные зрители просто не замечают, а чуть более внимательные, но не очень сообразительные возмущаются, когда разглядят, что за спиной Генриетты отражается вовсе не ее затылок, а лицо. Мол, тупой Серов не понял, что это должна быть спина! Если приглядеться, то в нижнем правом углу зеркала видна левая часть лица Серова, сидящего за мольбертом. У обоих лица развернуты в одну сторону, как будто модель стоит за спиной художника. Короче, в зеркале видна не сама Генриетта, а ее отражение в еще одном, стоящем напротив, зеркале.  Зачем Серов это сделал? Он не пояснил, и вряд ли эта идея в его сознании формировалась словесно. Мое личное впечатление: Генриетта в таком ракурсе смотрится не как объектная «натура», а как Муза, осеняющая художника за работой. И основания для того, чтобы подчеркнуть такое личное отношение, имелись: супруги Гиршман (Генриетта была женой богатого фабриканта В.О.Гиршмана) страстно любили искусство и были меценатами. Картина Рене Магритта «Запретное воспроизведение» (1937) помещает аналогичный прием в смысловой центр полотна: тут уже не туманный намек, а броская метафора. Автор как бы провозглашает право личности повернуться спиной к идее публичности, к серийному, массовому тиражированию. (Человек на полотне — реальный: это заказчик портрета, поэт Э.Джеймс.)  Интересно при этом, что лежащая на подзеркальнике книга («Приключения Артура Гордона Пима» Эдгара По, где, в частности, фигурируют и зеркала) отражается самым обычным образом. Книге воспроизведение только на пользу! Один из романов А.Кристи называется «Зеркало треснуло» («The Mirror Crack'd from Side to Side»). Это строчка из поэмы А.Теннисона «Волшебница Шалотт» (1832), которая, в свою очередь, основана на предании из Артуровского цикла. Леди Элейн заточена в башне на острове неподалеку от Камелота и проклята (неизвестно кем и за что): она должна ткать гобелен, а мир за окном может видеть только в зачарованное зеркало. Но когда мимо проезжал рыцарь Ланселот, Элейн, поддавшись искушению, бросилась к окну — и зеркало треснуло (символ запятнанной чистоты). Элейн покидает замок и садится в ладью, чтобы доплыть до Камелота, но умирает, так и не достигнув своей цели. Поэма вызвала целый поток интерпретаций, включая «феминистскую» — участь женщины как хранительницы очага. Но у прерафаэлитов У.Холмана Ханта и Дж. Уотерхауса, иллюстрировавших Теннисона, разбитое зеркало трактуется скорее как символ несоответствия искусства и реальности (вспомним Татьяну, которая примеряет к Онегину образы знакомых ей литературных героев).  Так же и в знаменитой «Матрице» (1999) треснувшее зеркало показывает разрушение границы между реальностью и иллюзией. «Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора», — говорит Морфеус (отсылка к Л.Кэрроллу).  Чаще всего пустое или разбитое зеркало означает, что человек видит себя как нечто раздробленное или надломленное: Я глазами в глаза вникал, Валерий Никитин. Автопортрет: Но встречал не иные взгляды, А двоящиеся анфилады Повторяющихся зеркал… Я пленен в переливных снах, В завивающихся круженьях, Раздробившийся в отраженьях, Потерявшийся в зеркалах. (М.А.Волошин)  Со временем зеркало перестали подозревать в непосредственной связи с нечистой силой. Однако дьявол из него никуда не делся: просто он стал являться не прямиком из преисподней, а из тех бездн, что разверзли перед человечеством новейшие психологические доктрины. Двойственность зеркала проявляется в том, что оно не только содействует формированию публичного «Я», но и обнаруживает «Я» скрытое. Так, в «Алисе в Зазеркалье» Л.Кэрролла (1871) зеркало — дверь в мир архетипов и одновременно ключ к духовной инициации. Обретающий самостоятельное бытие зеркальный двойник героя был популярным литературным мотивом еще до появления юнговского термина «Тень» — от Гофмана («История о пропавшем отражении») до А.В.Чаянова («Венецианское зеркало»). Упрощенный вариант представлен в известной сказке В.Губарева «Королевство Кривых Зеркал» (1951): Оля / капризная плакса Яло (ср.: Мария и Яирам в психологическом триллере 2018 года «Темное зеркало»). В сказке Губарева у зеркала имеется и дополнительная функция: это метафора управляющей обществом лжи — официальной пропаганды: истощенный раб Гурд отражается в кривом зеркале в образе толстого мальчишки с булкой.  Зеркало как метафора самоидентификации используется разнообразно. Ужас человека перед лицом своей Тени — например, в фильме Фрица Ланга «М» (1931) или в экранизации (А.Орлов, 1985) повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда:  Но преодоление разрыва с неосознаваемой частью личности может быть и целительным — например, у Ингмара Бергмана в «Персоне» (1966) медсестра ухаживает за актрисой, которая внезапно перестала говорить прямо во время спектакля (медики связывают это с ее профессией), — и в какой-то момент узнает в ней себя. Люди — все люди — могут лишь мечтать о том, чтобы быть, а не казаться, не играть роль. Говорящий — уже играет. И лишь молчание возвращает к себе.  А в киношедевре Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» (1941) мы видим Кейна рядом с его отражениями и многочисленными отражениями отражений. Подлинная личность медийной персоны как бы растворяется в своих многочисленных публичных интерпретациях, и самый известный человек превращается в самого загадочного.  Иная символика — в фильме К.Нолана «Начало» (2010). Множащиеся отражения наводит на мысль о многовариантности мира, в котором обитают герои.  Отражение стало выпускать на свободу импульсы и страхи, связанные с работой подсознания. Да и суеверия, в общем-то, не исчезли — просто поменяли обертку. Не случайно с появлением кинематографа зеркала заняли прочное место в нише хоррора и психологического триллера: «Глухая ночь» (1945), «Психо» (1960), «Сияние» (1980), Американский психопат» (2000), «Лабиринт фавна» (2006), «Черный лебедь» (2010), «Заклятие» (2013)… В «Зеркалах» (2008) сигнал тревоги подает автономность отражения. А еще сильнее постановщики «нагнетают» в «Темном зеркале» (2018): пугать так пугать!  Чаще всего зеркало указывает на наличие «скрытого» — внутри либо вне героя. Хорошему режиссеру для этого даже не обязательно помещать в отражение какие-либо «ужасы». Персонаж Джека Николсона («Сияние» С.Кубрика, 1980) потихоньку сходит с ума в отрезанном от мира отеле:  А этот маленький ролик наглядно показывает, как эффектно использует Кубрик композиционный принцип зеркальной симметрии в кадре. Вроде бы и не страшно само по себе, а жути нагоняет: https://youtu.be/hp_LVAQGMbM https://vkvideo.ru/video-88651209_456239017?ref_domain=yastatic.net Ален Рене использует зеркала во всех ключевых сценах фильма «В прошлом году в Мариенбаде (1961). Тема его — время, ностальгия и надежды, пространство истинных и ложных воспоминаний как «вечного возвращения».  Зеркало — сквозной образ в философских лентах А.Тарковского: и в «Солярисе» (1972), где мыслящий океан воплощает в реальность темы, упрятанные в подвалы подсознания, и, разумеется, в «Зеркале» (1974), где оно становится символом личной и родовой памяти:  Зеркало присутствует также почти во всех фильмах Бергмана, указывая, в частности, на «исповедальный» характер ситуации («Жажда», 1949; «Летняя игра», 1951). А вот старик-профессор в «Земляничной поляне» (1957) страшится увидеть то, на что всю жизнь закрывал глаза: состоявшись в качестве специалиста, он провалился как человек.  Как здесь холодно вечером, в этом безлюдном саду, А кого интересуют мистические истории и паранаучные теории — огромное множество их собрано в книге В.Правдивцева «Эти загадочные зеркала» (2004):У квадратных сугробов так холодно здесь и бездомно. В дом, которого нет, по ступеням прозрачным взойду И в незримую дверь постучусь осторожно и скромно. На пиру невидимок стеклянно звучат голоса, И ночной разговор убедительно ясен и грустен: — Я на миг, я на миг, я погреться на четверть часа. — Ты навек, ты навек, мы тебя никуда не отпустим. Ты все снился себе, а теперь ты к нам заживо взят, Ты навеки проснулся за прочной стеною забвенья; Ты уже на снежинки, на дымные кольца разъят, Ты в земных зеркалах не найдешь своего отраженья. (В.Шефнер) https://vk.com/wall-95211955_57485 30 марта 2025

14 |

|

nordwind Онлайн

|

|

|

trionix

А кого символизирует девушка с не очень красивой грудью и травмой плеча, в левой части картины? https://ru.wikipedia.org/wiki/Эхо_и_Нарцисс_(картина_Уотерхауса) |

|

|

ВОТ! на эскизе Эскиз к Эхо (ок. 1903) плечо не покалечено, хотя девушка и там горбится, портя форму груди.

А какие там еще смыслы, в ссылке не нашел. |

|

|

nordwind Онлайн

|

|

|

trionix

Вы спросили, кто эта девушка. Девушка - это нимфа Эхо из античного мифа. Само полотно - иллюстрация к "Метаморфозам" Овидия. А всё, что в нем есть символического, связано с мотивом отражения в воде, т. е. с самовлюбленностью. Прочее - не более чем аллегория (безответного чувства) - ну, или олицетворение, если угодно 😉 2 |

|

|

nordwind

Спасибо за интереснейшую статью, вы сделали мне день🤗👍👏 2 |

|

|

мотивом отражения в воде А также углом Брюстера. Интересно |

|