|

#книги #история #длиннопост

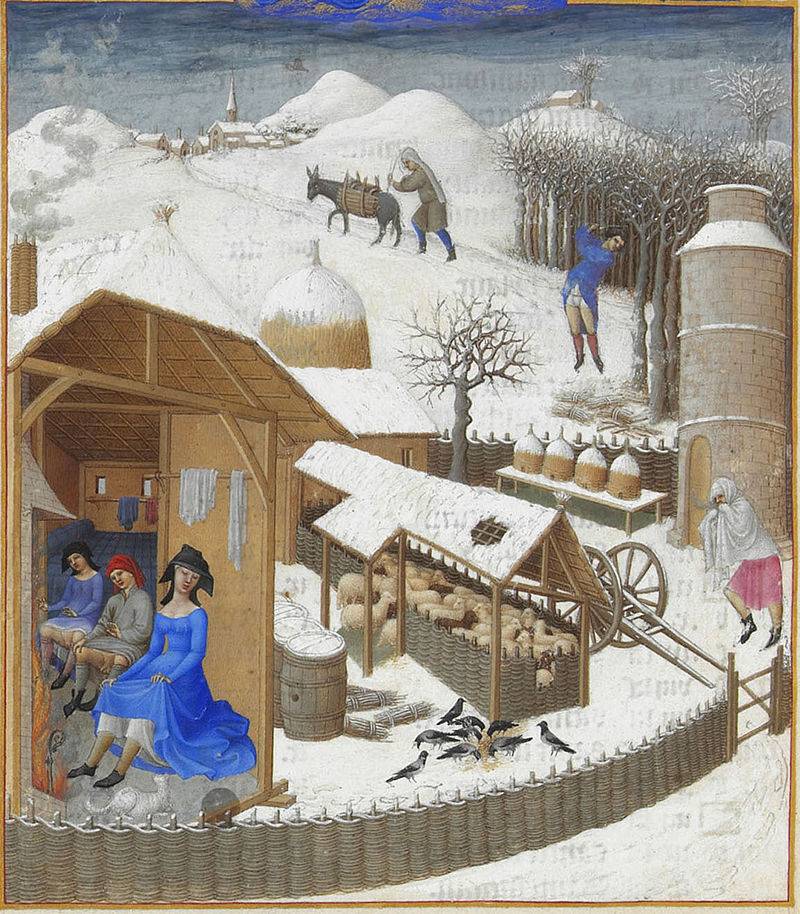

Зои Лионидас. Кухня Средневековья: что ели и пили во Франции. Изд-во АСТ, 2023. https://biblioteka-online.info/book/kukhnya-srednevekovya-chto-eli-i-pili-vo-frantsii/ Сначала о запретах. ПОСТ (церковный) В Библии не существует заповеди, осуждающей чревоугодие. Ни Моисей, ни Христос не касались этой темы, так что церковникам для подтверждения принципа поста приходилось изыскивать косвенные указания. В частности, если Исав продал право первородства за чечевичную похлебку: не значит ли это осуждения чревоугодия? А Ной, опьянев, предстал перед сыновьями в непристойном виде: не значит ли это осуждения пьянства? Да и вкушение от запретного плода не было ли скорее грехом чревоугодия, чем гордыни? Хотя Христос говорил: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст», святые отцы Раннего Средневековья указывали на эпизод, где Христос отвергает предложение дьявола обратить камни в хлеба и утолить голод. В современном богословии этот эпизод чаще толкуется как притча о свободе воли, но в те времена он воспринимался именно как противопоставление пищи духовной и телесной. С другой стороны, Фома Аквинский указывал, что удовольствие от съеденного и выпитого — чувство естественное, иными словами, угодное Создателю, и нездоровое недоедание является не меньшим грехом, нежели обжорство. А гуманист Жан Жерсон, глава Парижского университета, не менее справедливо утверждал, что воздержание от пищи способно породить грехи много худшие, чем чревоугодие само по себе: гнев, зависть и гордыню моралиста, возомнившего себя отмеченным печатью благодати существом. На протяжении веков не было единого мнения, какие продукты запрещены в пост. Можно ли есть яйца? Они то разрешались, то запрещались в зависимости от местных обычаев или уставов обители. Крашеные яйца изначально были символом «нового», весеннего солнца. Христианские миссионеры не смогли искоренить старинный обычай. В итоге церкви пришлось смириться, и «крашенки» стали атрибутом пасхальных празднеств. Для любителей мясного были способы полакомиться, не впадая в грех. Одним из них был бобровый хвост. Тогда полагали, что бобр держит его постоянно опущенным в воду: попытка надолго вынуть хвост из воды якобы приводила к смерти бобра. Таким образом, хвост полагался «рыбным», и есть его можно было на законных основаниях, в то время как остальная часть бобра была запрещена как «мясная». Вторым способом была казарка, которую вообще считали… фруктом, растущим на особом «гусином» дереве и по созревании падавшим в воду. Видимо, поверье происходит от элементарной омонимии: по-французски казарка (bernache) обозначается тем же словом, что и один из видов морских моллюсков — морская уточка. И.Босх. Чревоугодие (из серии «Семь смертных грехов»), 1475-80 гг.  ХЛЕБ Среднестатистический француз в эту эпоху съедал до 1 кг хлеба в день; те, кто занимался тяжелым физическим трудом, — до 1,7 кг. Уже тогда хлеб разделялся на белый, серый и черный. Внутри каждой группы были разновидности. Например, белый хлеб существовал примерно в 20-ти вариантах: хлеб придворный, папский, рыцарский, дворянский, лакейский и т. д. Даже лакейский хлеб по качеству многократно превосходил крестьянский. Пшеничный хлеб для городского сословия (трех сортов) изготовлялся из пшеницы грубого помола — возможно, с добавлением отрубей. Серый хлеб из смеси пшеничной и ржаной муки был пищей крестьянского сословия, а также обитателей городских богаделен. Ржаным хлебом (зачастую с добавлением ячменя, овса) питались самые нищие крестьяне и попрошайки на папертях. Кусками хлеба вымачивали подливу, суп или даже вино. Само слово «суп» обозначало первоначально именно кусок хлеба, предназначенный для этой цели. Кроме того, существовал хлеб для определенных праздников: рождественский, пасхальный, хлеб сладкий, хлеб «двойной», похожий на современное сухое печенье, и т. д. Мельник, взимавший немалую мзду за свои услуги, полагался вором и паразитом на шее хлебопашца: его ненавидели и презирали почти так же, как палача. Многие были уверены, что мельник якшается с нечистой силой. Вслед его гробу принято было бросать горсть муки, чтобы его неприкаянная душа не вздумала вернуться на старое место. А мельничиха по умолчанию полагалась особой легкого поведения. Торговля хлебом. Илл. к «Декамерону» Дж. Бокаччо. Ок. 1432 г.  МЯСО Основу римской кухни составляла триада «хлеб / вино / оливковое масло», последним отголоском чего до сих пор служит ритуал римской церкви, включающий в себя хлеб, вино причастия и оливковый елей. Римляне презирали «варварскую» кухню на основе сала, мяса и пива. Однако с природой не поспоришь: оказавшись в Галлии, римские колонисты и воины вынуждены были считаться с ее более холодным и влажным климатом и тяжелой почвой, которые диктовали собственные условия: питаться хлебом выходило дороже, чем мясом! Акцент перемещался на животную пищу, которой было много: дикие туры, быки с коровами, овцы, козы и особенно свиньи. Среднестатистический представитель податного сословия съедал до 200 г мяса в день. Основной мясной пищей для небогатого населения была говядина — жесткая, но дешевая и доступная. При Каролингах в зажиточном крестьянском хозяйстве уже непременно была корова, и даже у бедняков имелось хотя бы 3-4 овцы. Привычные к холоду породы даже зимой можно было держать под простейшим навесом, как мы видим в знаменитом Часослове: Великолепный часослов герцога Беррийского. Февраль. 1411-16 гг.  Мясом коз питались только бедные слои, зато коза исправно поставляла молоко, шерсть и шкуры. Но самым полезным животным была свинья. В среднем мужицком хозяйстве их было 2-3. Ее ели целиком, вплоть до ушей и хвостиков-пружинок. Причем особенно ценилась свиная голова, которую не зазорно считалось подать на стол могущественным сеньорам и даже самому королю. Свиное сало в Средние века — основной жир для жарки; сливочное или растительное масло ценились куда ниже. Будничное блюдо средневекового крестьянина, шесть дней в неделю, кроме воскресенья, — т. н. «овощной суп со свининой». Средневековая свинья была высоконогой и остроухой, с густой и длинной щетиной. Вот такой: Великолепный часослов герцога Беррийского. Ноябрь. 1485–1490 гг.  В самых крайних случаях в пищу шли лошади и ослы. В античном мире высоко котировалась ослиная колбаса, да и собачатины там не чурались. Но в Средние века лишь при страшном голоде могли питаться собаками и крысами: это был уже край. А вот кошек ели… но только при колдовских ритуалах. Охотились все, от короля до последнего нищего — и даже монахи. Обет запрещал монашествующим исключительно охоту верхом «с рогами, загонщиками и псами» и соколиную охоту. П.Абеляр, в бытность свою доктором Сорбонны совершивший инспекционный объезд французских монастырей, жаловался, что множество из них обильно украшало ворота и двери волчьими и медвежьими лапами, «так что более напоминало разбойничье логово, чем святую обитель». Выше всего ценилось мясо оленя, за ним — кабанье. Ели также медвежатину, мясо диких туров и бизонов. Дикие козлы и зайчатина (а также белки, бобры и сурки) могли быть пищей разве что третьего сословия. А вот кроликами аристократы не брезговали, хотя охоту на них поручали слугам. Псовая охота. Гон. Книга Охоты Гастона Феба. XV в.  ПТИЦА Крестьяне очень редко видели на своем столе блюда из птицы: она составляла часть натуральной подати. Как петухов, так и кур кастрировали с целью получения более нежного мяса: получались соответственно каплуны и пулярки. Высоко ценились гуси; к утке же относились прохладно (исключая печень, из которой готовили знаменитый фуа-гра). Аристократам на стол подавали фазанов, лебедей и павлинов: впрочем, последних двух — скорее для украшения. Мясо этих птиц по вкусу напоминает мочало. Со временем повара научились вываривать тушки в ароматических смолах, что превращало их в жесткие мумии, но не умаляло красоты. Подобного павлина можно было хранить годами, раз за разом подавая его на стол для услаждения глаз пирующих. В Средние века начали употреблять в пищу цапель — причем из-за рыбного привкуса их разрешалось есть даже в пост. В качестве домашних птиц содержали и ели также голубей, журавлей и перепелов. Яйца поглощали в количествах, которые ужаснули бы любого современного диетолога. В XIII веке хозяин был обязан выдавать своим работникам ежедневно по 4 яйца каждому. Настоятелю монастыря полагалось ежедневно, за исключением постного времени, подавать во время ужина 6 свежих яиц, дети и подростки получали дюжину в день. Птицы, на которых охотились: серый журавль, выпь, дрофа, куропатка, бекас, баклан, а также все дикие родичи домашних птиц. Это были птицы «благородные». На стол простому люду попадали стрепет, ржанка, малая куропатка, дикий перепел, рябчик, жаворонок, дрозд, скворец. Эврар д'Эпенк. Птицы, сколь их есть на свете. 1480 г.  РЫБА Рыбная диета, предписанная церковью на все время поста, вовсе не была для французов тяжким испытанием. Домашние животные того времени еще мало чем отличались от своих диких предков, давая сравнительно небольшое количество жесткого, низкосортного мяса. А жирная и нежная рыбья плоть на этом фоне выигрывала. Так что герои средневековых романов, заброшенные судьбой в глушь и лишенные средств к пропитанию, грезят именно богатыми рыбными пирами, а отнюдь не мясом, как следовало бы ожидать. В «Романе о графе Анжуйском» описано меню, отводящее 8 строф мясным блюдам, 28 строф рыбе (31 разновидность), 5 строф сладостям и 11 — винам. Рыбы делились на 3 категории: Королевские: дельфины (тоже рыбы по тогдашним понятиям), осетры, лососи, форель, морской язык. Из речных рыб — щука и лаврак. (Лазурный дельфин часто изображался на золотом фоне, как символ главенства над прочими обитателями моря; со временем титул «дофина» — то есть «дельфина» — закрепился за наследником престола.) Королем рыбной кулинарии, однако, считался угорь. Жирные рыбы: киты, морские свиньи, тунцы, афалины, тюлени. Высоко ценились также палтус, камбала и треска. Грубые рыбы, то есть все остальные. Основным постным блюдом небогатого населения была сельдь. Кроме того, в пищу употребляли каракатиц (выбор гурманов!), миног, раков, моллюсков, ужей (мясо змей по вкусу сравнивали с куриным) и, конечно, съедобных лягушек — естественный гибрид озерной и прудовой разновидности. Епископ Ульрих Аугсбургский с рыбой в руке. Фреска. ок. 1460 г.  МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ Для средневекового аристократа или горожанина слова «пьющий молоко» воспринимались как синоним понятий «невежда и неотесанная деревенщина». Средневековые врачи также относились к молоку настороженно. Утверждалось, что молоко портит зубы, а избыточное его потребление может вызвать проказу. Потребление молока разрешалось только маленьким детям и старикам — как укрепляющее средство. Для пущего эффекта старику предписывалось высасывать молоко непосредственно из женской груди. Впрочем, пить молоко можно было исключительно натощак — в противном случае оно (по мнению тех же средневековых медиков) способно было вызвать отравление. В рационе была также пахта и простокваша. В Нормандии простоквашу готовили, сварив молоко с луком и чесноком. Сливочное масло употребляли крестьяне или горожане, а богатые и знатные безоговорочно предпочитали на своем столе животный жир. Землей масла и молока был север: Иль-де-Франс, Нормандия, Бретань и Фландрия. Северяне (в особенности голландцы и фризы) приправляли маслом даже пиво, даже вино! Зато на юге, в стране оливок, животное масло было роскошью. Кроме оливкового, были известны следующие масла: миндальное, льняное, ореховое, рапсовое, маковое, конопляное, рыжиковое, буковое. Творог был в основном пищей крестьян и бедняков. У него имелись местные разновидности — например, «бибельскес»: творог, который взбивали с жидкими сливками, с добавлением лука, чеснока, ароматных трав или даже тмина; позднее его стали есть с картофелем. Ели творог также с ягодами, вареньем, ликером или молодым коньяком, превращая его в десерт. Один из способов улучшить вкус пресного творога заключался в добавлении мелко нарубленных листиков лавровишни, придававшей творогу горьковато-сладкий миндальный привкус. Однако листья лавровишни содержат в небольшой концентрации синильную кислоту. Посему уже в XX веке использование лавровишни для этих целей было официально запрещено: ее сменил лавровишневый соус. Сыр легко вписался в монастырскую полувегетарианскую традицию, но не появлялся на столах высшей аристократии вплоть до последних лет Средневековья. К XIV–XV вв. стали выделяться особенно знаменитые сорта — рокфор, бри, крапонн, грюйер, ливаро, горгондзола, пармезан, эмменталь и т. д. Лучшие сыры — около 40 сортов — производили в центральных районах Франции. Существовал даже свиной сыр. Для его получения доили свиноматок, но вкус и запах у конечного продукта получался не самым лучшим. В согласии с учением галенической медицины, сыр следовало подавать в составе десерта, обязательно с бокалом вина. Считалось, что сыр имеет свойство «закрывать живот», предотвращая тошноту от переизбытка жиров. Подобная традиция существует во Франции и в настоящее время, хотя ее истоки давно забыты. Сырная лавка. Фреска. Ок. 1495 г.  ПРЯНОСТИ По средневековым понятиям, рай располагался в Индии, и индийские пряности пользовались репутацией райского продукта, обеспечивавшего здоровье и долголетия. С ними было связано также множество легенд: например, считали, что перец вызревает в змеиных гнездах, где ядовитые гады ревниво охраняют его от людей, и единственный способ добыть драгоценную пряность — поджечь гнездо. Заоблачная дороговизна пряностей была обусловлена сложностями доставки. Имбирь, гвоздика, перец, корица должны была пересечь Индийский океан, с его штормами и пиратами, Красное море, Аравийскую пустыню с песчаными бурями и нападениями бедуинов, Средиземное море — и протрястись несколько недель на спине вьючного мула по столь же небезопасным европейским дорогам. Проходило не менее трех лет, прежде чем продукт доходил до потребителя. Вдобавок каждый мешок товара по дороге 10–12 раз облагался разнообразными пошлинами. Поэтому перец или гвоздику взвешивали на ювелирных весах, в закрытом помещении, чтобы ни одна пылинка не была случайно унесена ветром. Перцем можно было расплачиваться по весу, как золотом или серебром, за перец приобретать права гражданства. Так что те, у кого не было бешеных денег, обходились пряными травами: их было множество, и они росли в каждом огороде. (О них — ниже.) ОВОЩИ-ФРУКТЫ Овощи относили к низшей категории съедобных растений. Причин тому было две: 1) они не вызывали долгого чувства насыщения; 2) приземистые и низкие растения слишком далеко отстояли от Господнего престола, в то время как их корни уходили глубоко в землю, к преисподней. Высшие классы общества ели овощи исключительно вареными или тушеными. Одним из немногих исключений было т. н. «поре́» — овощное рагу из тушеной капусты с корнеплодами. Овощи также могли служить заправкой для супов или начинкой для пирогов, в то время как сырыми овощами питались исключительно крестьяне и монахи. Средневековый огород обычно занимал до 250 м² на семью из 4 человек. Популярные огородные овощи: Дыня, тыква-горлянка, огурцы, горох, бобы, вигна (напоминающая фасоль), шпинат, латук (салат), нут, чечевица. Капуста в Средние века — основа рациона небогатого населения (впрочем, в качестве гарнира ею не брезговали и богачи). Капустный суп подавали на стол хотя бы раз в день — густое варево с луком, репой, бобами, сдобренное куском мяса или сала. Им торговали вразнос на парижских улицах — этот обычай продержался до XIX века. Горох в это время — привычный гарнир к мясу или рыбе. Гороховый суп и гороховая каша — обычная еда для работников в полях; в парижских богадельнях гороховый суп наравне с супом из капусты почитался стандартным блюдом в постные дни. Горячим гороховым или бобовым пюре тоже торговали с лотков на улице. Блюдо из вареного гороха, заправленное куском сала, полагалось изрядным угощением — оно и поныне осталось атрибутом французской кухни. Дыня приобрела свой сладкий вкус и перешла в разряд фруктов в результате долгой и терпеливой селекции. Рецепт дынного пирога: Возьми дыню, которая уже созрела, но не успела перезреть, вымой ее и мелко нарежь, затем возьми 4 унции доброго жирного сыра, 2 унции сахара, ¼ унции корицы и немного мускатного ореха. Испеки пирог с таковой начинкой и перед подачей на стол посыпь его сахаром и толикой мускатного ореха. Миниатюра из трактата о здоровом образе жизни Tacuinum Sanitatis, XV в. СУПОВАЯ ЗЕЛЕНЬ: Цикорий, пажитник, мальва, лопух, артишок (считавшийся фруктом), спаржа, руккола. Как ни странно, спаржа в те времена была пищей крестьянского населения. Лишь в эпоху Возрождения она попадет на господские столы. Почти забытый ныне пажитник Карл Великий в своем «Капитулярии» упоминает первым (!) из всех растений, которые должны высаживаться на территории аристократической виллы. Особенно высоко ценились его плоды (в слегка поджаренном виде напоминают по вкусу кленовый сироп). Зелень для «поре» (похлебки): Лиственная свекла, водяной кресс и кресс-салат, лебеда, марь. Садовая лебеда еще в недавнем прошлом высоко ценилась и в огромном количестве высаживалась в крестьянских огородах. Французские крестьяне уважительно именовали ее «доброй дамой», а арабы — «королевой овощей». Горьковатый хлеб с лебедой, хотя был тяжел для желудка и не слишком приятен на вкус, был прекрасно знаком также российским крестьянам, в качестве спасения в неурожайный год. КОРНЕПЛОДЫ: Морковь, репа, пастернак, сахарный корень, репчатый колокольчик, смирния. Морковь стала популярной только в эпоху Возрождения, когда усилия многих поколений огородников придали ей нынешний вкус. Репа занимала ту нишу, которая сейчас принадлежит картофелю. Во времена Французской революции Фабр д’Эглатин, создатель «революционного календаря», отвел специальную дату для пастернака. Праздник св. Пастернака (да-да!) отмечался 9 вандемьера. И вплоть до появления в Европе американской тыквы материалом для изготовления хэллоуинских светильников служили именно корни пастернака — их вздутая верхняя часть, выскобленная изнутри. Смирния была со временем вытеснена из употребления сельдереем, а сахарный корень — новыми колониальными культурами (кукуруза, картофель, томат). А репчатый колокольчик в научных источниках известен также под своим немецким именем «рапунцель» (в его честь названа героиня известной сказки). В пищу идут листья (для салатов) и толстые корни, напоминающие репу:  КЛУБНИ: Хрен, лук, порей, чеснок. В Средние века чеснок полагался «панацеей для бедных», в то время как подлинная «панацея» (т. н. териак) состояла из 60 с лишним ингредиентов, стоила умопомрачительных денег — и в отличие от чеснока была совершенно бесполезна. Своего высшего развития «чесночная» кухня достигла в Южной Франции, в то время как Север скорее тяготел к луку (репчатый, порей, лук-шалот и лук-сковорода). ТРАВЫ: С травами было богато. Практически все они употреблялись как в качестве приправ, так и для «медицинских» целей: Шалфей, петрушка, ангелика, майоран, мята (водная, кудрявая, перечная и болотная), иссоп, розмарин, мелисса, чабер, тимьян, базилик, полынь, тысячелистник, пижма (обыкновенная и бальзамическая), гравилат, кервель, кориандр (листья — кинза), сельдерей, любисток, фенхель, тмин, укроп, анис, бурачник, кровохлебка, крапива, горчица, рута, вербена. Латинское название шалфея (salvia) восходит к salvare — «спасать, излечивать». В средние века было присловье: как может умереть человек, в саду которого растет шалфей? Горьковатый вкус и резкий камфарный запах с оттенком лимона высоко ценились и поварами: шалфей добавляли в супы, соуса, маринады. Не менее широкий спектр целебных свойств приписывался и тимьяну (чабрецу), причем бактерицидными он обладал реально. Вдобавок из тимьяна колдуны варили приворотные зелья. (А вот любисток, который фикрайтеры нередко упоминают в подобных контекстах, в действительности использовали как успокоительное средство.) Свойствами афродизиака наделяли очень многие растения: среди них был цикорий, руккола, чабер, гравилат, укроп, крапива, рута, вербена. Нигелла (чернушка, «черный тмин») обладала сходной репутацией и ценилась как средство против астмы, любых воспалений и расстройств пищеварения. В кулинарии нигелла нашла применение под именем «перчика», куда более доступного, чем дорогой привозной перец. Ее добавляли в пряные смеси, хлебцы или пирожные. Вот она:  Иссоп известен уже по Евангелию: к устам распятого Иисуса подносят на копье иссоп и губку, смоченную в кислом вине. В Средние века это растение, силой своих корней ломающее каменные стены, воспринималось как отличное средство против депрессии. Иссопом дополняли также мясные и рыбные блюда:  Розмарин считался отличным омолаживающим средством. По легенде, 72-летная королева Елизавета Венгерская, страдавшая ревматизмом и подагрой, с помощью эликсира на его основе вернула себе девичью живость и легкость в танцах настолько, что пленила польского короля, предложившего ей руку и сердце. Крапиву еще древние греки полагали панацеей против артрита, туберкулеза и даже обычного кашля. Чтобы восстановить силы после интимных отношений, мужчинам советовали кататься по земле в зарослях крапивы (ну, какой-то эффект тут всяко будет, я думаю!). Из крапивы также ткали полотно, столь нежное и тонкое, что оно получило известность под именем «растительного шелка». Эта технология во французских деревнях используется и доныне. (Элиза в сказке «Дикие лебеди» ткет такие рубашки для своих братьев!) Бурачник («огуречная трава») использовался в виде отваров и настоев — предшественников современного травяного чая. Французы полюбили это нарядное растение; младшие отпрыски капетингского дома, не имевшие права использовать королевские лилии, украшали свои щиты изображением цветов бурачника:  РАСТЕНИЯ ФРУКТОВОГО САДА Яблоки, груши, сливы, мушмула, каштан, персик, айва, орехи (лесные, лещинные, грецкие), миндаль, тутовник, лавр, инжир, вишня. Яблоки (наряду с персиками) были среди немногих фруктов, которые ели сырыми в качестве десерта. Они также использовались как лечебное средство и как сырье для изготовления косметики (само слово «помада» восходит к pommade — «пюре из яблок»). Груши чаще варили в сладком вине со специями. Каштан выполнял роль картофеля в качестве гарнира к мясу или основного ингредиента для каш и пюре. Кустарники Юга: Гранат, оливки, померанец, лимон, апельсин, фисташки. Лимонные деревья, видимо, появились в Индии или Китае в результате естественной гибридизации цитрона и лайма. А сладкий апельсин, как полагают современные ученые, является таким же естественным гибридом мандарина и помело. Кустарники Севера: Смородина, крыжовник, виноград. Виноград использовался не только для производства вина. Ягоды, как и в наше время, ели сырыми (в начале обеда), изюм был необходим для многих десертов, из косточек выдавливалось масло, а французская кухня того времени немыслима без сока незрелого винограда («вержюс»). Его получали из специальных кислых сортов или просто из недозревших ягод. Если лето выдавалось холодным и виноград не вызревал, почти весь урожай использовался таким образом. Кисло-сладкий и достаточно едкий сок, который сбраживали по особому рецепту, чем-то напоминал уксус: его добавляли в холодные закуски, мясные и рыбные блюда. Ягоды — малина и земляника. ЦВЕТЫ, УПОТРЕБЛЯВШИЕСЯ В КУЛИНАРИИ: Роза (собачья, галльская, дамасская и мускусная), лаванда, нигелла, календула, фиалка, алтей. Розы, фиалки и лаванду имели обыкновение засахаривать и подавать в качестве десерта, розовая вода включалась в состав аристократических блюд. Из алтейного корня с яйцом (позднее — с желатином) готовили одно их любимейших детских лакомств, предка современных мэршмеллоу и российского «птичьего молока». Календулу в Англии использовали вместе со шпинатом, вываривая или запекая в одном горшке; в Голландии варили суп с лепестками календулы, а во многих регионах была популярна выпечка или даже вино на ее основе. ДАРЫ ЛЕСА: Сосна (орешки), дуб (желуди), терн (ягоды — желе, конфитюры и компоты, косточки — масло), бузина (плоды с соцветиями шли в начинку для пончиков, из цветов делали тонизирующий напиток). Дикие травы: Пастушья сумка, дикая морковь, златоцвет (хризантема посевная), нивяник, донник, водяной шильник, пазник, дикая редька, камыш, клевер, подорожник, полынь, подмаренник цепкий, горошек посевной, полевой салат, огородный портулак, люцерна, дубровник, двурядка тонколистая, горлюха ястрeбинковая, свербига восточная, щетинник, горец (вьюнковый и птичий), посевная чина. Большой часослов Анны Бретонской. Бузина, ок. 1500 г.  17 мая 2023

18 |

|

А с чего вообще посты пошли?

|

|

|

Asteroid

В этой конкретно книге данный вопрос пристально не рассматривается. А вообще – отчасти по диетическим соображениям, в рамках здорового образа жизни (еще в иудаизме), а отчасти как средство для самовоспитания и подчинения телесного начала духовному. Последнее и стало основной декларируемой причиной. Если покопаться, можно поднять подробную историю вопроса, но я для себя ограничилась этим объяснением 3 |

|

|

Кстати, кроме хвоста бобра еще разрешили испанцам во время колонизации Америки есть в пост утконоса, тоже как рыбу, но уже всего целиком.

|

|

|

Он же ядовитый, и в Австралии О_о

|

|

|

Lasse Maja

Значит, в Австралии. И не испанцы))). |

|