| Луна Лавгуд и тайны Хогвартса От Jinger Beer |

|

13 лет на сайте

26 октября 2025 |

|

Привел 250 друзей

8 июля 2025 |

|

12 лет на сайте

26 октября 2024 |

|

11 лет на сайте

26 октября 2023 |

|

10 лет на сайте

26 октября 2022 |

|

Для ориентира.

... Сколько стоит развертывание ИИ мощностей? ОтсюдаДостаточно противоречивые оценки в зависимости от источника, но Хуанг и операционный директор OpenAI склоняются к $50 млрд и выше в расчете на 1 ГВт мощности. Решил оценить распределение расходов и понять, что включено в стоимость. Расчеты очень приблизительные, но позволяют оценить структуру распределения стоимости. Сейчас рыночная цена одного вычислительного кластера на базе самого современного чипа Blackwell GB300 стоит около 4.5 млн долларов, где стоимость самих чипов и NVlink около 3.5 млн, а остальное – сетевая, энергетическая и инфраструктурная «обвязка». Система включает 72 GPU Blackwell (36 суперчипов GB200, каждый с 2 GPU), 36 CPU Grace и инфраструктуру NVLink для соединения всех компонентов, сетевое оборудование InfiniBand, коммутаторы Spectrum-X800, DPU BlueField-3, кабельная система и блоки питания, система охлаждения, компоненты самой стойки и распределительных энергосистем с учетом мониторинга и систем защиты, далее система маршрутизации, виртуализации и хранения данных. Каждая такая система весит около 1.5 тонн минимум с учетом вспомогательного оборудования и нормализованное потребление с постоянной нагрузкой около 120-132 кВт. Производительность одного вычислительного кластера 360 петафлопс FP16, 5800 терафлопс FP32 и 2900 терафлопс FP64. Если сравнить с игровой видеокартой RTX 5090 по цене 2 тыс баксов, по FP32 и FP64 производительность кластера выше всего в 55 раз, однако в специализированных ИИ вычислениях и тензорной производительности разница в среднем в 500 раз, а пропуская способность NVlink выше в 1000 раз. В сопоставимой ИИ производительности система на базе RTX 5090 обойдется примерно в 2 млн долларов, но проиграет по площади развертывания и главное – по межядерному взаимодействию. Напрямую сравнить нельзя. Во-первых, память у кластера 13.4 ТБ HBM3e и 576 ТБ/с у NVL72 против 32 ГБ и 1.8 ТБ/с у RTX 5090, т.е. разрыв свыше 320 раз в пользу кластера. Интерконнект NVL72 у вычислительного кластера имеет пропускную способность в 130 ТБ/с, а масштабирование игрового GPU ограничено PCIe и NVLink-мостами прошлых поколений, что несопоставимо. Слабое архитектурное звено гражданских RTX 5090 – память и межчиповое взаимодействие через интерконнект NVlink, что приведет к тому, что вычислительный чип будет простаивать, ожидая отклика в обмене данных, снижая КПД системы. Для LLM-нагрузок определяющими будут не производительность в FP32-64, как в экосистеме Windows/Linux совместимых приложений, а FP8/FP4 Tensor (в основном для инференса), при обучении LLM доминируют BF16/FP16 и FP8 в смешанных схемах, имеют значение пропускная способность между GPU и HBM памятью. Поэтому при реальных ИИ-задачах разрыв между кластерами и RTX 5090 обычно сотни раз и растет с размером модели. В ИИ фабрике в расчете на 1 ГВт входной мощности на вычислительные кластеры с учетом систем хранения данных приходится примерно 75-77% потребления всей энергии, еще 15% идет на работу систем охлаждения, кондиционирование и обеспечение насосных станция для водоснабжения, 5% - системы питания, а 2-3% - освещение, административный корпус, мониторинг и управление. Получается, что в расчете на 1 ГВт мощности (по собственным оценкам): • Около 6100-6300 вычислительных кластеров стоимостью от $28 млрд + 5 млрд обслуживающее ИТ оборудование. • Подготовка земли, разработка проекта, сертификация – $0.5-1 млрд в зависимости от места. • Полный комплекс всех сооружений, модулей и корпусов ИИ фабрики, в том числе инженерная инфраструктура ЦОД (здание, электрика, UPS, охлаждение) с учетом особого уровня ИТ оборудования для «капризных» ИИ кластеров стоимостью около $8-12 млрд в зависимости от сложности и места проекта. • Электростанция (ТЭЦ) с учетом электроподстанций, трансформаторов, электросетей, сопряженной энергоинфраструктуры и подсоединения к сетям около $3 млрд в расчете на 1 Гвт мощности. • Внешняя промышленная инфраструктура – водные резервуары, телеком магистрали, резервы топлива, транспортная инфраструктура еще около $1-2 млрд. Продолжение следует... При этом срок эксплуатации этих самых кластеров оценивается в 2-4 года. С одной стороны, (моральное) устаревание, а с другой - довольно быстрая деградация собственно электроники и характерная форма графика роста частоты отказов от срока эксплуатации. Эх, капексы не бьются... #ai #заклёпки #ии #цитаты #экономика_спгс Свернуть сообщение - Показать полностью

3 |

|

Шикарная заклёпка из обсуждений статьи «Краткая история банкоматов 90-х: как выглядели и работали первые банкоматы в России»:

PeterZha: Творческое, кхем, отношение к финансам и налогам тогда - залог выживания. И, в комплекте, формирование крайне вредных привычек - потому что отслеживать устаревание схем действительно хлопотно и сложно, но пройти по острию между разорением и отсидкой... А потом была компьютеризация налоговой, решительное наступление на самые популярные дырки и в общем некоторый перелом ситуации (и даже для политически значимых)...Свою первую банковскую карту я получил в 1994 году, это была карта банка Столичный системы STB Card. В нашей конторе выдавали зарплату по так называемой "страховой схеме" - на бумаге через кассу оклад был 1 (один) рубль, остальные миллионы попадали на карту через страхование риска дожития до зарплаты; страховым было лень возиться с кассой, отсюда карты. На карте была цветная фотография, исходником которой должен был обязательно быть цветной снимок на Polaroid, еще один увлекательный опыт. Саму карту сперли вместе с бумажником офисные воры уже в нулевых, а жаль, красивый был сувенир. Банкоматы были именно NCR типа описанного в статье, один стоял в гостинице Метрополь снаружи в стене со стороны Театрального проезда, еще один в отделении Сбербанка в Марьиной Роще на углу Тихвинской и Минаевского переулка, и еще один в здании АтомСтройЭкспорта на Дмитровском шоссе, д.2. Лимит снятия наличных по карте был 1 млн рублей в день, но связь у банкоматов была столь качественная, что при наличии автомобиля можно было снять миллион у Метрополя, потом быстрой мухой доехать до Рощи и, если повезет, успеть там снять еще миллион. Ну или влететь на технический овердрафт в тот же миллион, такие случаи тоже у нас бывали. Также заявлялась возможность оплачивать картой покупки (!) в магазине Калинка-Стокманн (!), но ей никто не пользовался, один раз я там ради фана приобрел по карте банку Колы, потребовали паспорт, подпись на слипе, долго сличали меня с паспортом, картой и слипом и крайне нехотя отпустили ) ... А там вообще как я понимаю налогов не было никаких, т.к. страхование жизни на тот момент регулировалось еще советскими законами. Это же было еще до принятия НК РФ, даже первой главы. vadimr: Ну да, и до принятия ГК РФ. Необычайная простота нравов была. Сейчас бы это не глядя квалифицировали как притворную сделку, которой она и является. PeterZha: Необычайная, да. Там еще и в договоре страхования страховались два противоположных риска - риск дожития и риск недожития, на одну и ту же сумму оклада ) salnicoff: Тогда уже был Закон РСФСР от какого-то декабря 1991 года № 2118 «Об основах налоговой системы в РСФСР» — это был аналог первой части современного НК. А вместо второй главы — отдельные законы по каждому налогу, в том числе и местные. Просто написано это было все так, что страховые схемы работали, равно как и многие другие. ... Не платить вообще никаких налогов. И в страховую деньги загонялись тоже через страховую схему — страховали станки от того, их съедят мыши. Или инопланетяне разрушат офис. ... А дичи было много. Например, в поддержке одного из банков меня попросили перезагрузить банкомат (звонил, потому что он висел) — типа зайди с другой стороны, там вилка в розетку вставлена, выдери и вставь, если не поможет, значит, надо следующую вилку выдернуть и вставить (там стояли банкоматы нескольких банков и терминалы всяких киви)... #хабр #заклёпки #история Свернуть сообщение - Показать полностью

7 |

|

Ещё один ликбез.

Старость — не радость (и для кремния тоже) ... И это про в общем относительно прочные и стабильные элементы нашей электроники.Серверный ГП Nvidia H100 в составе модуля SXM5: фактическая продолжительность работы под крайне высокими нагрузками — навряд ли более пары-тройки лет ... что, кстати, вполне соответствует общепринятым практикам корпоративных ЦОДов заменять высоконагруженное «железо» не реже чем раз в 3-5 лет, даже если никаких явных признаков деградации оно не демонстрирует (хотя в последнее время видна некоторая тенденция растягивать этот срок до 6, даже до 8 лет, — из соображений финансовой экономии, уже без особой оглядки на качество работы завершающего свой жизненный цикл «железа»). ... с давних времён и примерно до освоения техпроцесса «28 нм» себестоимость фотолитографирования единичной кремниевой пластины-заготовки с переходом на каждую новую ступень миниатюризации росла на 25-30%. Но при этом и число создаваемых на каждой пластине чипов увеличивалось примерно вдвое, так что итоговый выигрыш в себестоимости отдельной микросхемы (уже после разрезания и упаковки в корпус с контактами для дальнейшего монтажа) составлял 20-25%. Увы, примерно на рубеже «20 нм» — «22 нм» эта закономерность перестала действовать: с тех пор переключение на всё более мелкомасштабные производственные нормы лишь повышает себестоимость одиночного чипа (притом сам чип, разумеется, выходит производительнее и энергоэффективнее, так что для конечных его пользователей выигрыш всё равно очевиден, — но сейчас речь именно о производстве). ... По мере миниатюризации производственных нод ниже масштабного предела в 1 мкм начинали давать о себе знать рассеяние тепла в толще полупроводникового кристалла, миграция электронов между отдельными участками литографированных на кремнии схем, пагубное взаимовлияние расположенных по соседству сигнальных шин (interconnect coupling) — и, конечно же, старение полупроводников. Где-то до технологического рубежа 180 нм старение на практике себя почти не проявляло, поскольку вследствие именно этого эффекта за время эксплуатации полупроводниковых приборов свойства их не успевали заметным образом измениться. ... после перехода в область характерных размеров менее 130 нм выяснилось, что уменьшать рабочее напряжение ниже примерно 1 В нельзя: иначе слишком малой оказывается разность потенциалов на затворе открытого и закрытого транзистора, т. е. не удаётся с высокой степенью достоверности (особенно необходимой при быстрых потоковых вычислениях) различать состояния «логический 0» и «логическая 1». ... потому где-то с конца 1990-х — начала 2000-х прикладной «закон Деннарда» несколько скорректировали — так, что рабочий ток транзистора перестал снижаться при масштабировании, а стал определяться напряжением питания вне зависимости от геометрических размеров полупроводниковых элементов этого самого транзистора. ... Одним из прямых следствий такой перемены в едва ли не основной догме микроэлектроники стало увеличение интенсивности электрического поля — под действием которого носители заряда перемещаются между истоком и стоком — при сокращении ширины затвора. Соответственно, стоит этой ширине оказаться ниже некоторого предела, скорость проходящего через транзистор электрона выйдет настолько высокой, что в конце пути он не просто сядет на орбиту к одному из атомов кристаллической решётки, у которого соответствующая позиция свободна (заместив собой таким образом «дырку»), а получит существенно ненулевой шанс вышибить другой электрон уже с его орбитали, — ионизировав тем самым нейтральный атом. Результатом такой ударной ионизации (impact ionization) становится рождение новой пары «электрон — дырка». Если такое событие происходит в толще самого канала проводимости — ничего страшного; число носителей заряда временно вырастет, да и только. Другое дело — граница между поверхностью кремниевого кристалла и выполненным из оксида кремния затвором КМОП-транзистора. Накапливающиеся на этой границе паразитные заряды нарушают нормальный процесс прохождения электронов и дырок по каналу проводимости под затвором, причём на областях с n- и p-проводимостью такое нарушение электрического баланса сказывается по-разному, затрудняя его прямолинейную компенсацию на уровне всей микросхемы в целом (повышением её рабочего напряжения, например). ... Уже в 2000 году, когда наиболее передовым техпроцессом в мире считался 150-нм, практикующие микроэлектронщики оценивали среднюю продолжительность функционирования типового транзистора до ощутимой деградации (т. е. до состояния, когда величина пропускаемого им при открытом затворе тока снижается вследствие старения полупроводника до 10% от исходного значения) всего в пять месяцев, с горестью отмечая, что за полтора десятка лет до того сколько-нибудь заметное на практике старение полупроводниковых кристаллов начинало себя проявлять хорошо если через 10 лет после начала их эксплуатации. ... Описанная нами причина старения полупроводниковых устройств за счёт деградации их внутренней структуры под воздействием высокоэнергичных электронов — hot carrier injection (HCI) — увы, лишь одна из немалого числа возможных; просто исследователи обратили на неё внимание в числе первых. Ещё один неприятный эффект, вызывающий старение полупроводников, — температурная нестабильность с отрицательным сдвигом (negative bias temperature instability, NBTI); это, по сути, уменьшение порогового напряжения транзисторов, в особенности p-МОП, под воздействием продолжительное время прилагаемого к ним сравнительно сильного электрического поля. Времязависимый пробой диэлектрика (time-dependent dielectric breakdown, TDDB) — тоже не слишком приятная особенность полупроводников, в частности двуокиси кремния (SiO2): здесь паразитное воздействие на структуру среды, по которой перемещаются носители заряда, оказывают уже слабые электрические поля длительного действия. Выходит, что ты с миниатюризированным до характерных в наши дни величин транзистором ни делай, воздействию каких полей, сильных или слабых, его ни подвергай, он упорно стремится деградировать — и чем интенсивнее вычисления, в которых ему приходится принимать участие, тем скорее он к этой сомнительной цели придёт. ... Про проблему ограниченности срока жизни электролитических конденсаторов знает каждый, кто касался ретрокомпьютинга. Следующая проблема - термоциклирование и вибрации, из-за сочетания которых случаются "отвалы чипов". Особенно этим болела техника второй половины нулевых, когда свинец из припоев всерьёз начали убирать. Припаяные контакты, в том числе многочисленные шарики припоя под богатыми выводами микросхемами трескаются со временем. Потом - флэш. Впрочем, и eeprom. Они дохнут со временем - чисто по физическим причинам, например у многих старых видеокарт проблема именно в деградации чипа, где хранится встроенный софт, аналог bios. А ведь есть ещё и сам софт - особенно вшитый глубоко в железо. Когда из-за ошибки "слишком новой даты" или истечения срока действия некоего цифрового сертификата... #3dnews #заклёпки Свернуть сообщение - Показать полностью

8 Показать 1 комментарий |

|

На Star Wars много чего повлияло - и "самурайские" фильмы Куросавы, и догфайт авиации Второй Мировой, и романтика американских дальнобойщиков, и даже мифы и легенды контрабандистов времён Сухого закона и Великой Депрессии (и их специфическая техника тоже, кстати).

Поэтому собирать заклёпки/ассоциации можно в реально широком диапазоне... И вот взять например «Колумбийская дорожная кавалерия. Зачем нужны грузовики и 18-ти колёсные боевые фуры» и спроецировать на реалии молодой Новой Республики... Сложная борьба с пиратами, самодеятельными властителями, осколками старого порядка - на фоне гипермаршрутов. Модифицированные гражданские грузовые звездолёты малого класса с десантом космопехоты... Экономикески обоснованные конверсии в малые канонерки... Охота на засады пиратов и пикеты местных диктаторов... Хех. PS ... А вот во втором типе взвода- уже большое количество пехоты (23 человека), которая скрытно передвигается в бронированной боевой фуре. Броня по 5 уровню выдерживает выстрел патроном 7,62 НАТО бронебойной пулей. Все военнослужащие, включая командира взвода, размещаются в бронированном прицепе. В кабине только гражданский водитель, что должно обеспечить дополнительную скрытность. В прицепе 4 камеры наблюдения и турели два двух пулемётов М60. Для обмана возможных информаторов врага, такие фуры не паркуют на военных и правительственных объектах, на прицеп наносят эмблемы транспортных компаний. ... #starwars #заклёпки #реал #дзен Свернуть сообщение - Показать полностью

4 Показать 2 комментария |

|

На любом судне у капитана должна быть собственная кухня (КОРАБЕЛ.РУ)

... – Раньше, чтобы стать судовым поваром, достаточно было иметь обычный диплом повара и пройти краткий курс переподготовки. На оформление всех бумаг у меня ушло примерно полгода. Сама учёба повара судового непродолжительная и недорогая – буквально две-три недели, и у тебя в кармане два документа. Но вот дальше чуть сложнее. Дело в том, что без плавценза (то есть подтверждения стажа работы на судне) свидетельство судового повара ты не получишь. А в море без свидетельства судового повара не берут. Но выход найти можно. На судне есть должность дневального – это человек, который раздаёт еду, моет посуду, убирает в столовой. Ты можешь устроиться дневальным и заодно заработать необходимый плавценз. За месяц получишь плавценз, а вслед за ним можно получить и свидетельство судового повара. Вполне кстати можно и в космоопере использовать...Сегодня мой путь был бы ещё дольше. Имея свидетельство повара (берегового) для получения свидетельства судового повара требуется пройти продолжительное обучение в аккредитованном Минтрансом учебном учреждении, соответственно и стоимость другая. После чего следует практика на судне. Она длится месяц. Затем необходимо получить свидетельство в администрации морского порта. Но в новой системе есть и плюсы: после получения, квалификационное свидетельство судового повара действительно всю жизнь. Если уже есть диплом повара (как было в моем случае), то достаточно трёх месяцев обучения. Ребята, которые поступают сразу после школы, учатся 3-4 года. ... – Какой статус у повара на судне? – Практически как у старпома. В море люди ценят еду, потому что у них мало других развлечений. После месяцев, проведённых в рейсе, экипаж бывает привередлив. И к повару относятся, конечно, не с благоговейным трепетом, но с уважением. Плюс, мне за пятьдесят, и я один из самых взрослых членов экипажа. Средний возраст у нас – 25-35 лет, а таких "старикашек", как я, не так много. У нас дружная команда – мы уже четыре года вместе. В море мы в отличных отношениях, и на берегу встречаемся. Вообще, я считаю, что в экстремальных условиях лучше быть в дружеских отношениях, чем конфликтовать. ... – Недурно получается. А сколько денег тратится на одного человека в день? – 900 рублей. За последние года полтора цены подросли, но в целом хватает. Поэтому мы можем и газировку с собой взять, и какие-то соки, и квас. Плюс, я варю компоты из сухофруктов, яблок, из замороженных ягод. – Поправьте меня, если неправильно понял, вы в море примерно на полгода ходите? – В конкретно нашем ледокольном случае контракт длится четыре плюс один месяц. Этот месяц отводится на поиск замены, если тебя вдруг не поменяют. То есть, работаешь ты пять месяцев подряд. А на других судах контракты обычно рассчитаны на шесть месяцев плюс один на замену. Важно понимать, что работа судового повара – это не 5/2 или 2/2, как на берегу. Наш график – 4-5 месяцев без выходных и отпусков. Камбуз работает постоянно – делается завтрак, обед, ужин, вечерний чай. И так все 120 дней. Настоящий день сурка. ... – Да, у нас нормированный график: работаем восемь часов через шестнадцать. На берегу мы отдаём ужин в 17:30, соответственно, вечером свободны. В море немножко другое расписание: ужин в 19:30, зато в середине дня есть около трёх часов на отдых. Досуг разнообразят спортзалы: качаем металл, играем в настольный теннис, есть бассейн, сауна, комната отдыха с массажным креслом. Перезагрузиться успеваем, да и для работы на судне комфортные условия. ... – Да, на ледоколе мы работаем вдвоём с моим коллегой. Обязанности, естественно, распределяем, но скорее ситуативно, решая между собой, кто за что отвечает. Так как у нас новые ледоколы, более современные, компьютеризированные – готовить легче. К тому же, например, на атомном ледоколе "50 лет Победы" экипаж где-то 90 человек, а здесь – 54. Поэтому нас двоих вполне достаточно. Есть некая морская норма – 25-27 человек на одного повара. Мы как раз под эту норму попадаем. Никогда особо не перерабатываем и не устаём. Помимо прямых обязанностей я ещё и артельщик – заведующий продовольственным складом. Раньше таких людей называли "завпродами". Моя задача – правильно заказать продукты, отследить сроки годности, правильно их складировать и хранить. Обычно перед отправкой в рейс мы затариваемся продуктами на восемь месяцев. Пополнить запасы в море – не так просто. ... Загрузка тоже дело непростое – нужно доставить на борт более 20 тонн продуктов и напитков. Всё это надо погрузить за два дня до отправления, чтобы продукты были максимально свежими. ... – Сейчас самое главное иметь на кухне пароконвектомат. Это незаменимая вещь, и не только на судне. Это универсальное устройство, как я уже сказал, оно может и жарить, и варить, и парить. В обычной духовке нет пара и вентиляции, температура не может автоматически меняться в процессе приготовления пищи, поэтому еда там получается другой. ... Например, ходить по атомоходу нужно всегда с тремя опорными точками: две ноги и рука. Если судно качается, нельзя нести ящик в двух руках – это главное правило. ... У капитана есть собственная кухня в каюте. Иногда просит меня отправить ему продуктов. Он любит готовить яичницу с беконом, колбаски, варит зерновой кофе. Каюта капитана это и столовая, и кают-компания, и конференц-зал для гостей, и кабинет для работы, и кухня, и спальня. Считаю, что на любом судне у капитана должна быть собственная кухня. Ведь он главный человек на ледоколе, для него должны быть созданы идеальные условия. ... #дзен #заклёпки #флотское Свернуть сообщение - Показать полностью

9 Показать 2 комментария |

|

//антисклерозное про традиции измерения цен и денег

... но на японском это 4,280万. А 万 (まん) - man - это 10 000 йен. Т.е. 4280 раз по 10 000. Цена квартиры 42 280 000, а не 4 миллиона. ... Позаимствовано у Шамова.PS Индия: ... 2,52 лакха рупий (252 тыс. рупий) ... #заклёпки #япония 1 |

|

КАК ГОРЕЛИ РУБИНЫ...

Речь про «Рубин-714» и события 1984 года (впрочем, эти телевизоры лет двадцать с хвостиком пожарную статистику портили). В комментариях к статье заклёпки: ... В конструкции телевизора применялись горючие материалы. Самая мощная здоровенная лампа 6П45С стояла на гетинаксовой плате (Прессованная бумага, пропитанная фенольной смолой). Когда тот самый строчный трансформатор выходил из режима, лампа раскалялась докрасна и поджигала свою плату, дальше по нарастающей - корпус-то деревянный... ... ... Телевизоры УЛПЦТ горели, когда уже шли следующие телики УПИМЦТ, полупроводниковые, последние ламповые сгорели при 3УСЦТ, а они были совершенно безопасны. Я видел последствия этих пожаров, в соседней пятиэтажке также полностью выгорела квартира из-за телевизора "Фотон 714". ... Показать полностью

2 Показать 2 комментария |

|

//разрозненные заметки

... Кан - вообще-то мера веса, но в данном случае - фактически мера площади для земельного участка. В Японии земля долгое время, вплоть до XVIII века и различных стандартизирующих все и вся, вплоть до длины кухонного ножика, реформ клана Токугава, измерялась не в фактической площади, а в том количестве риса, которое на ней можно вырастить. ОтсюдаОдин кан - это примерно 3,75 кг... Риса в сухом виде. Соответственно, сто кан - это участок (в данном конкретном случае), который дает 375 кг риса в год. В XV-XVI веке в Японии считалось, что этого достаточно, чтобы выставить одного всадника в полном вооружении. Одновременно действовала "параллельная" система в измерении земли (точнее, ее доходности) в коку. Коку - это уже мера объема, равная 180 литрам (приблизительно). В пересчете на массу сухого риса это - примерно 150 кг. В то же время был принят условный расчет, согласно которому один кан приравнивался к пяти коку. При этом считалось, что одного коку риса достаточно на год среднему воину. Ну, при условии, что он будет питаться главным образом только рисом... Да. Вы правильно посчитали. Пять коку риса в этой системе - это примерно 750 кг, тогда как сто кан - это выходит всего 375 кг. Только здесь имеется в виду кан послереформенный, эпохи Реставрации Мэйдзи. Какой кан имелся в виду в японском Позднем Средневековье - демоны тэнгу только и знают, нам известно только, что в расчетах рисового довольствия тогда применялись обе этих системы. При этом стоимость земельного участка зависела от плодородности, а не от его фактических размеров. ... К вопросу о монокультуре, уровне риска в земледелии и практической применимости единиц измерения. В копилку к часу переменной продолжительности (период от рассвета до заката делился на 12 в большей части Европы или на 6 по китайской традиции "страж", как и от заката до рассвета). ======= К XIII веку в Европе совсем запутались: там существовало 46 единиц измерения, называвшихся милями. Например, в «Хождении на Флорентийский собор» [Хождение] при пути домой по не-итальянским землям, начиная от Загреба, для описания расстояний между населенными пунктами используется миля, которая в комментариях к источнику определена как немецкая, равная приблизительно 7,5 км. В самом источнике названия мили не указывается. Но расчет по фактическому расстоянию дает приблизительно такой же результат. Например, «А от Львова до Троков сто миль больших, а верст пятьсот», или «От Троков до Вильны четыре мили»; расстояние между современными литовскими городами Тракай и Вильнюс равно 28 км. Старая русская миля была равнялась семи 500-саженным верстам, т.е. 7467,60 м; существовали литовская, польская, прусская, саксонская, австрийская мили, величина которых была различна и колебалась в пределах 7-7,5 км; хорватская и шведская мили составляли от 6 до 11 км, и т.д. Нет оснований полагать, что в Богемии использовалась миля, сильно отличавшаяся от подобных единиц измерения у соседей. СмСледует отметить, что и величина указанных миль формируется по-разному. Для той же немецкой мили встречается соотношение 1 нем.миля = 24000 нем.футов, но также и 1 нем.миля = 10000 шагов, т.е. порядка 8 км; в свою очередь Петер Апиан в своей «Космографии» [Apian. Стр.32] дает соотношение 1 нем.миля = 32 стадия (по 185 метров) = 4000 геометрических (двойных) шагов = 5,9 км, 1 нем.большая миля = 5000 геометрических (двойных) шагов = 7,4 км). Все же, несмотря на сделанные предположения и сравнения, величину богемской мили следует еще уточнить. Леонард Позолотин - Лоции - периплы, портоланы, вегенеры ========= Аллод и феод Остались ли аллоды в британском (фанонном) магмире?.. #история #заклёпки #япония Свернуть сообщение - Показать полностью

1 Показать 2 комментария |

|

Безнасосные жидкостные горелки, или походные потомки примусов

В коллекцию ради исторического обзора. Отдельно любопытно, глядя на спиртовки в Хогвартсе - а как насчёт заимствования этого вот?.. #история #заклёпки #ссылки #жж Показать 1 комментарий |

|

Вот что меня крайне удручает в современных процессорах - это то, что срок их эксплуатации всё больше становится конечным. С (довольно четко) фиксированным ресурсом.

Раньше как? Если проц не сгорел, то чаще всего реболл, проверка цепей питания и обновление охлаждения решает. Но вот взять новости про топовые процессоры Intel 13 и 14 поколения, в первую очередь репторлейки. Они сжигают сами себя, как известно. Потому что микрокод управления питанием подаёт периодические всплески относительно большого вольтажа даже в idle state, и проц физически деградирует. Вроде, вот в этом августе обещали выкатить патч для оного микрокода, но физический ущерб он не изменит, только увеличит остаточный ресурс с месяца до полугода по ожиданиям некоторых экспертов. Ценой вероятно снижения производительности... Но что тут отдельно больно? То, что внутрикристальная умная система управления питанием по проекту в относительно реальном времени оценивает уровень деградации цепей через встроенные датчики и по проекту постепенно, по ходу эксплуатации, поднимает напряжение питания в сочетании с управлением троттлингом/термобалансом. Оно именно уже до этой степени, да. А проекты - наиболее популярные - решения проблем охлаждения идут в сторону жидкостного внутри кристалла. Т. е. прямо в камень, в охлаждающие каналы размером в микрометры, запускается деионизированная вода. Иначе, мол, никак. Но мне страшно, да - движущаяся по тонким каналам жидкая вода... Это же и неизбежное трение, а значит ещё одно принципиальное ограничение ресурса. И засорения, и тесно с ними связанные проблемы закипания - а пар в относительно хрупких кремниевых каналах совсем не то, что хочется иметь... Но иначе киловатт с 6 квадратных сантиметров... Ну а старые, опробованные решения из мира большого железа дороговаты. Алмазные теплоотводы? Алмазный порошок в серебряном матриксе? Испарительная фреоновая система с микровпрыском прямо на кристаллы? #заклёпки #чипостроение Свернуть сообщение - Показать полностью

3 Показать 1 комментарий |

|

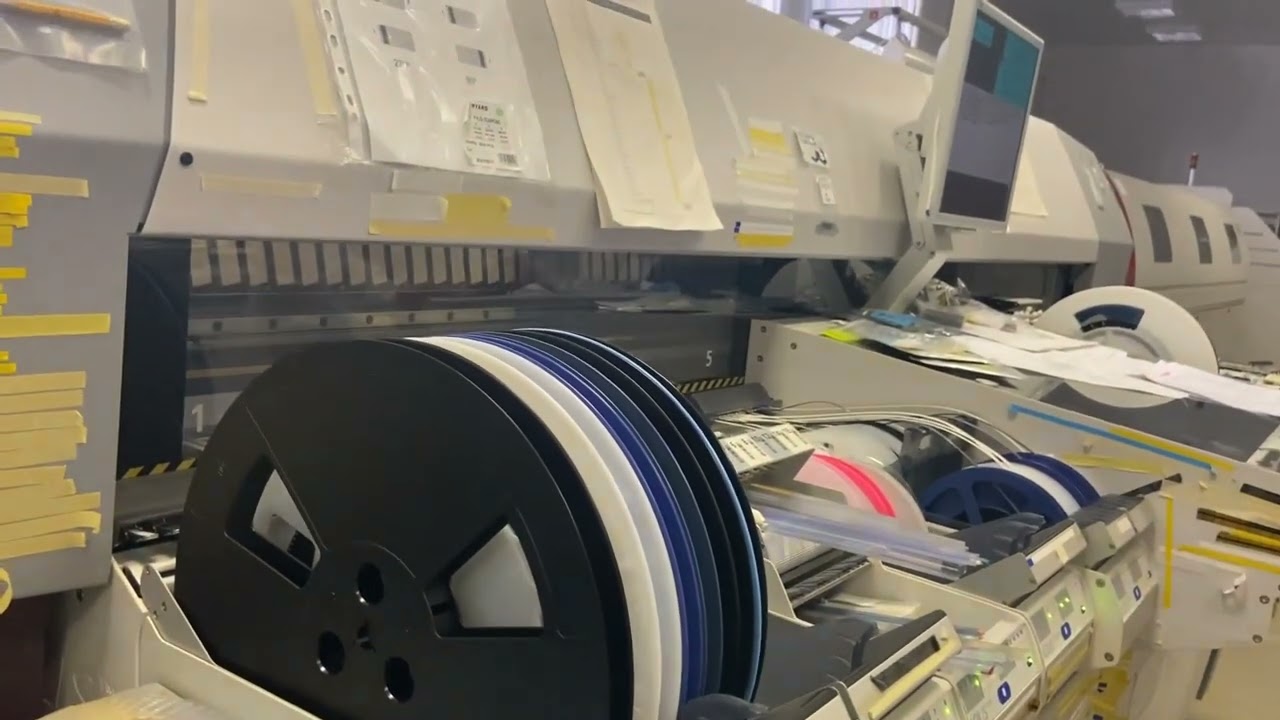

К вопросу об (опытно)мелкосерийном производстве.

Жив "Курилка" или возвращение ЭльбруСоВ на канале Mihail Zaharov, на русском, 16 минут.  Немного визуального ликбеза с элементами технопорно про сборку плат. В некоторых смыслах очень актуальное - и очень показательное. #youtube #видео #заклёпки Показать 1 комментарий |

|

Любопытная кинозаклёпка.

Why Movies From The 70s & 80s Look Like This: Kodak 100T 5247 на канале In Depth Cine, на английском, 13 с половиной минут.  Let’s take a look Eastman’s 5247 100T II film stock, its characteristics, the new development process that it created, and why modern movies have a more diverse range of looks when compared to many of these films from the 70s and 80s. К вопросу о характерных оттенках голливудской киноклассики, включая оригинальную трилогию Звёздных войн. Густые тени, слабая насыщенность голубого и сильная красного, мелкое зерно, естественный зелёный и хорошая передача пастельных оттенков, бронзовый оттенок лиц...#youtube #видео #история #заклёпки #кино 2 |

|

Время от времени меня тянет на странное.

Например, на авиационные дизели. Причём четырёхтактные, воздушного охлаждения, причём большие и не ортодоксальные. Вот представить трёхрядную звезду на 21 цилиндр (с сдвигом рядов на 18 градусов), размерностью (д x х) 160 на 180 мм, 71 примерно литр рабочего объема. Первичные камеры сгорания - в поршнях, непосредственный впрыск, гибридный наддув - приводной нагнетатель на гидромуфте и турбокомпрессор, с интеркулером. Привод клапанов - вот тут самое вкусное - не штангами от шайб, а SOHC. В духе Armstrong Siddeley ‘Dog’, но ещё сложнее. Семь трёх-сегментных приводных вала, "диагонально огибающих" двигатель. Первые два ряда цилиндров обслуживает второй сегмент, третий соответственно третий, соединения шестеренчатые. И по четыре клапана на цилиндр - с натриевым охлаждением, как положено. Оно на первый взгляд получается где-то 1,8 метра в диаметре, сугубо для бомбардировщика двигатель. И я даже не знаю, кого бы одарить подобным чудом в конце тридцатых. Больше всего оно пригодилось бы японцам - на их большие летающие лодки. Но японцы были в те годы весьма рациональны и экономичны - да и бюджета на отладку таких чудес... Но в дизелях у них были некоторые успехи, и представить Mitsubishi ещё и в этом варианте... Естественно, можно одарить немцев. Третий рейх любил вундерваффе, и немецкие дизели-чемоданы с встречным движением поршней вполне даже летали. Естественно, это должен быть не Юнкерс. Брамо? Радиальные дизели воздушного охлаждения - американское изобретение. Больше ресурсов и амбиций компании Guiberson? Для СССР ситуация заметно сложнее. У нас и со звёздами было сложно - ещё сложнее, чем с рядниками и больше зависимость от лицензий, и требование универсальности двигателя, и с технологиями реально беда... Англичане могли. Заменить Napier Culverin на такую вот звезду? Тем более Дельтики и прочие H-образные чудеса... Но тут возникает проблема заказчика. Британские ВВС Интербеллума - очень странная штука. #авиационное #заклёпки #фаи Свернуть сообщение - Показать полностью

1 Показать 4 комментария |

|

Четыре платы по четыре килобайта памяти на sram 2102, с питанием от шины 7,25 вольт и парой линейных стабилизаторов на каждой карте (с радиаторами), 1975 год - потребляют 52-58 ватт

До 1977 года типичной схемой питания для микрокомпьютеров были стабилизаторы на каждой "большой" плате (проц, ОЗУ, контроллер дисковода, интерфейсы), снижающие до потребных 5 вольт с 7-12, в зависимости от выбора конструктора. Слишком большое потребление для доступных стабилизаторов (а то и вообще, не интегральных, а схем на дискретных транзисторах и диодах). При этом блок питания мог похвастаться впечатляющими трансформаторами и огромными, иной раз в размер жестянки 0,33 литра, конденсаторами. Которые и тогда, и сейчас стоят довольно много. #заклёпки #ретрокомпьютеры 1 Показать 5 комментариев |

|

Время от времени меня тянет на странное.

Например, пофантазировать на предмет воплощения болтера из ВарХаммера. Причём, как и положено Механикусу, достаточно извращённым с точки зрения теории конструирования огнестрела способом. Я нежно люблю автоматику пистолета с длинным ходом, лафетной конструкцией и вытягиванием патронов из магазина назад. Оно, конечно, в реальных условиях работает плохо, но зато как замысловато! Поскольку болтер по определению стреляет микроракетами, то в качестве ориентира для более-менее пригодной в нашей реальности боеприпаса придется ориентироваться на 13x50 Gyrojet (*). Их, конечно, надо модернизировать - и раскрывающиеся стабилизаторы, и вообще конструкция... Но ими реально стреляли, и их реально можно запихать в пистолетный магазин. Но начальная скорость в 30 м/с - это ни о чем. Поэтому надо добавить больше ВааГх! И тянет это сделать, используя крайне непопулярную для пистолетов по понятным причинам раздельно-гильзовую пушечную систему заряжения. Таким образом, в казенник ствола сначала запихивается микроракета (модернизированная под такую схему), потом гильза. Ствол нарезной, для большей стабилизации. Поскольку мы не Астартес, то за габаритами приходится следить. А 10 сантиметров на казенник заставляют задуматься об общей длине оружия. Поэтому общая компоновка делается в духе пистолетов Mars, когда казенник расположен над магазином и рукояткой. Механика заряжения естественно автоматическая, и тут будут "часы с кукушкой" (*). Из магазина, где чередуются снаряд-заряд-снаряд-заряд-etc, в одном цикле перезарядки на одной порции энергии отката надо последовательно извлечь и поместить куда положено... И вот кинематику тут надо отдельно думать. А в систему отката так и тянет добавить гидравлический тормоз, да. :-) #wh40k #заклёпки #оружейное Свернуть сообщение - Показать полностью

2 Показать 5 комментариев |

|

Один из раздражающих штампов, преследующих альтисторические тексты про Союз - это попытка решить те самые "просрали все полимеры", используя лозунги современных СМИ.

Так вот. Пластик, в общем и целом, не перерабатывается(*). Особенно если это пластик с достаточно ответственных или хитрых узлов, и если иметь ввиду производство чего-то такого же ответственного из этого самого вторсырья. Т. е. если грубо - из старых полипропиленовых водопроводных труб новые трубы сделать не получится за хоть сколько-нибудь приличные деньги. В отличии от стали и особенно цветмета. И отдельно надо выделить композиты и ламинаты - если у вас в конструкции упаковки есть два вида полимера, плюс фольга (потому что стойкость к УФ и газопроницаемость у пластиков так себе, да), плюс краски - это всё, это можно переработать разве что в наполнитель для асфальта третьестепенных дорог. Показать полностью

2 211 Показать 20 комментариев из 34 |

|

How an 18th Century Sailing Battleship Works на канале Animagraffs

Fly through a wooden warship from the age of sail! По мотивам Виктори - вполне адекватная модель и ролик с многими деталями конструкции довольно позднего (но ещё без развитого диагонального набора) линкора парусной эпохи. Для составления общего впечатления и систематизации более узких и документальных фрагментов знаний на тему.CREDITS Jacob O'Neal - Modeling, animation, texturing, vfx, music Wesley O'Neal - Research #youtube #видео #заклёпки #история #флотское 3 Показать 1 комментарий |

|

К вопросу о ранних автомобилях:

How to Operate a Panhard et Levassor на канале Gasolini  A brief guide to making safe progress in a horseless carriage of the Panhard et Levassor variety. Лаконичный и вполне содержательный ролик. Открытая механика (маховик и сцепление без кожухов, например) на машинах тех лет отдельно впечатляет...Thanks to Robert Vincent for showing us his wonderful 1904 Panhard et Levassor with Rear Entrance Tonneau. 3800cc 4 cylinder 15HP 4 speed Top speed approximately 50mph Cruising speed 30mph #youtube #автомобильное #видео #заклёпки 1 |

|

К вопросу о кустарном мелкосерийном производстве простой электроники - один из моментов.

Small(er) series production of boards: Solder bath на канале FaszinationC64  When a certain quantity of boards is required, a soldering bath can be a time-saving and yet professional alternative to soldering by hand. Here I present the process of hardware production in small(est) series. Интересно, что подобный метод естественно требует паяльной маски на плате-заготовке, и с ЛУТ-методикой позднего Союза совместим плохо - у нас тогда с этими полимерными покрытиями было сложно. Типичное, увы, отставание на 10-15 лет - и в самоделках тоже. PS Припой припою рознь, или Несколько слов о флюсах #youtube #видео #заклёпки 1 |

|

И таки рекомендую - продолжение шикарной серии обзоров,

Wii U Architecture - A practical analysis by Rodrigo Copetti  #заклёпки и почти уже #ретрокомпьютеры |