|

#жизненное #всякая_фигня #русский_язык

Вас не бесит, когда отечественные политики или ученые говорят на камеру, к примеру, фразу "более восемьсот гектаров"? Я учил русский язык в школе, падежи учил, я знаю, что правильно "более восьмисот гектаров". Мне прям жестко режет слух, когда люди не умеют ставить числительные в разные падежи. И особенно, когда это делают те люди, которые должны быть образованными. 10 Показать 20 комментариев из 24 |

|

Показать 6 комментариев |

|

#русский_язык

Когда я не работаю, так и тянет снова влезть на табуреточку в блогах))) Вот почему-то кажется таким упоросом слово "здОрово" в контексте нцы. Как кто-то кого-то здорово приласкал да как этот второй/эта вторая кто-то себя здорово чувствовал. У меня это слово ассоциируется с чем-то бравурно-советским, бодро-пионерским, типа, "Здорово быть пионером" или что-то подобное. И когда такое здорово быть пионером оказывается в нце, мне смешно и не атмосферно. Тем более есть же миллион синонимов, чтобы описать все степени неземного блаженства, что ж им далось это "здорово"... 😄 18 Показать 7 комментариев |

|

#русский_язык #феминативы #матчасть

В спорах о феминативах я люблю подчёркивать, что не существует никаких специальных феминативов для жён: чиновница — это и женщина-чиновник, и жена чиновника, солдатка — это и женщина-солдат, и жена солдата, купчиха — это и женщина-купец, и жена купца, докторша — это и женщина-доктор, и жена доктора. Прикладывая иллюстрации для наглядности:  Это сильный риторический приём, потому что он слегка шокирует людей, имеющих иллюзии на этот счёт, особенно о финали -ша (хотя казалось бы, достаточно очевидно, что привычка определять жену через род занятий мужа в принципе уходит в прошлое и по большей части осталась в XIX веке). Но на самом деле я преувеличиваю (-: Есть несколько групп слов, с которыми это не работает. Показать полностью

13 Показать 17 комментариев |

|

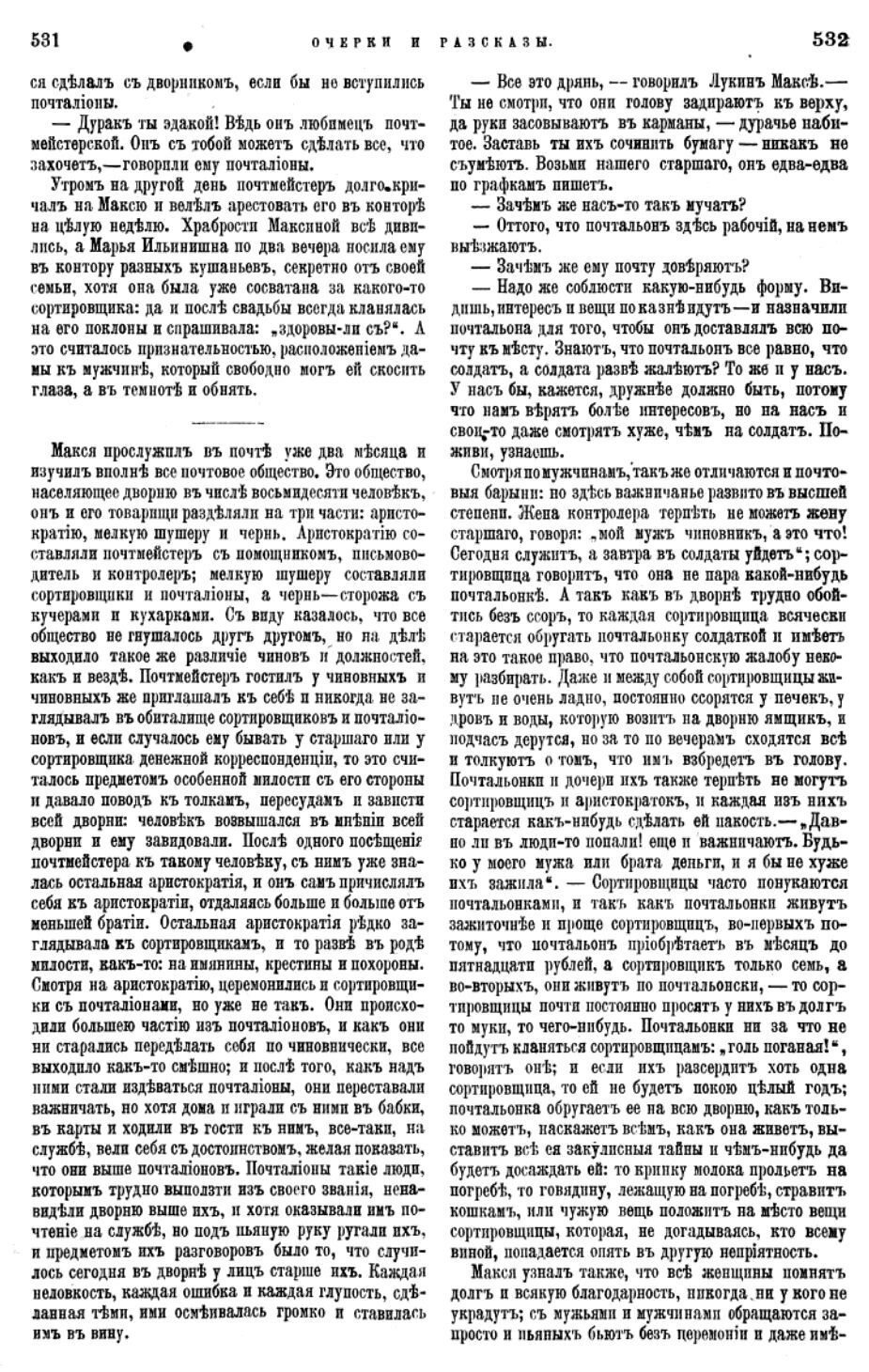

#история #русский_язык

Александр Шишков, известный радетель за чистоту русского языка, над которым за это подшучивали Пушкин и Белинский, не любил слово развиваться — ведь это калька с французского se devélopper. Слово, которое он предлагал взамен, современному человеку покажется едва ли не антонимом развитию — это слово прозябать. Дело в том, что это слово, старославянизм по происхождению, изначально имело значение «расти, прорастать» — обычно о растениях. Этимологически оно связано со словом зябь, т.е. «поле, вспаханное с осени под весенний посев». Само биологическое царство растений называли царством прозябаемых. Правда, уже во времена Шишкова слово прозябать воспринималось как архаичное или книжно-педантское. Его постепенно начали использовать в смысле «вести растительное, бессмысленное существование», сначала иронически, и потом, когда старое значение совсем забылось, уже без всякой иронии. Подробнее тут: https://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=prozjabat 26 Показать 18 комментариев |

|

#русский_язык #история и отчасти #писательство

Иногда у писателей (странные люди эти писатели, чего им только в голову не приходит) возникает идея вставить в свое творение фрагмент с дореволюционной орфографией. Впрочем, традиция эта древняя и почтенная. Подтверждение от авторитета: Тот, кто хочет подражать старинному языку, должен уловить общий характер его грамматических форм, выражений, оборотов, принципов сочетания слов, а отнюдь не изощряться в выискивании редкостных и устарелых слов. В произведениях старых авторов устаревшие слова встречаются гораздо реже, чем слова, до сих пор употребительные, но взятые с измененным значением и с иной орфографией. Отношение между ними равно приблизительно одному к десяти. Но тут случается всякое. Вот автор — причем весьма известный! — пишет:В.Скотт. Айвенго Показать полностью

4 431 Показать 5 комментариев |

|

#цитаты #русский_язык #феминативы #матчасть

Пепиньерка есть девица — и не может быть недевицей, так точно и недевица не может быть пепиньеркой. Это неопровержимая истина. По крайней мере, если б по какому-нибудь случаю между пепиньерками вкралась недевица, то это была бы такая контрабанда, на которую нет ни в одном таможенном уставе довольно строгого постановления. И. А. Гончаров, «Пепиньерка».P.S. А пепиньер — это класс подготовки пепиньерок, а не мужчина того же рода деятельности, что и пепиньерки. Впрочем, не жало же никому называть мужчину того же рода деятельности, что и маникюрши, маникюром. Показать 7 комментариев |

|

#цветы_реала #русский_язык

Привычка делать утреннюю гимнастику под разнообразную музыку приводит к тому, что временно ничем полезным не занятая голова — а попробуйте в такт прыжкам и отжиманиям умные думы думать! — начинает задаваться дурацкими вопросами. На сей раз я зацепилась за строчку из знаменитой песни «На безымянной высоте». Надо сказать, что исполнители довольно ясно выпевают все звуки — так что даже безударные звучат четко. Не то чтоб я их прицельно регистрировала, но тут уж не услышать трудно. И стало мне интересно: а как эта строчка звучит у других певцов? Дай-ка, думаю, гляну: на что ж нам Интернет даден? Силы небесные, да кто бы знал, что столько народищу пело / поет эту самую песню! Ладно бы женщины, но ведь и дети малые. Ну, кое-кого из них я помню, конечно. Но 90% исполнителей... Ужас как я отстала от эстрадной жизни. В общем, имена и фамилии — по данным сайта «Музыка Mail.ru». Может, и переврали где. Грант под это исследование, пожалуй, получить не удастся, — опубликую-ка его на Фанфиксе. Итак, что показали результаты расследования на тему: «НЕ vs НИ на всенародном певческом референдуме»? Юрий Богатиков, Дмитрий Хворостовский, Юрий Гуляев, Анатоль Ярмоленко («Сябры»), Юрий & Олег Лоза, Алексей Покровский, Александр Маршал, Павел Тонких, Александр Демидов, Михаил Кизин, Сергей Байков, Владимир Нечаев, Методие Бужор, Игорь Вершинин, Василий Герелло, Максим Волга (Балашов), Евгений Кунгуров, Ярослав Сумишевский, Сергей Шишков, Жаргал Маладаев, Михаил Новицкий, Alexander Berceuse, Андрей Денников, Юрий Сорокин, Руслан Сорокин, Григорий Емцов, Сергей Волчков, Багдат Бекишев, Андрей Анусин, Дмитрий Нестеров, Анатолий Иванов, Олег Чуприн, Андрей Проня, Михаил Евдокимов, Илья Регваер & Юлия Усанова, Катя Лель, Светлана Горелова, Марина Санжакова, Ирина Дубачева, Оксана Дергаусова, Татьяна Мысенкова, Валерия Раева, Павел Митичкин (мальчик), «Гамма», «Пятеро», «Восстановительная Сила», «Сенсимилья», хор «Кантилена» и хор Сретенского монастыря — поют: «и как бы трудно НИ бывало, / ты верен был своей мечте». — всего 49 исполнителей Марк Бернес (в фильме), Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Леонид Сметанников, Лев Барашков, Ренат Ибрагимов, Николай Фоменко, Сергей Любавин, Виктор Рыбин, Сергей Маховиков, Виталий Сергиенко, Андрей Лутовинов, Александр Соколов, Геннадий Шевченко, Валерий Голубев, Александр Альберт, Виктор Логинов, Денис Чудинов, Шамиль Синдбад, Валерий Яценко, Сергей Зыков, Вадим Коршунов, Дмитрий Дубров, Александр Сиплатов, Артур Кочаров, Сергей Голомидов, Вячеслав Цереня, Роман Мухачев, Олег Мыцких, Александр Сысоев, Роман Разум, Владимир Глушков, Николай Яковлев, Леонид Ананьин, Алексей Семенищев, Иосиф Мерунко, Вячеслав Серегин, Александр Топчий, Алексей Аносов, Руслан Буханцев, Александр Бон, Игорь Томилов, Нурлан Абдуллин, Евгений Чаев, Андрей Малышев, Алекс Ром, Иван Рогожников, Иракли (Ираклий Пирцхалава), Сергей Романов, Денис Репкин (со товарищи), Рустам, Serge Entin, Марш-Бросок, Любовь Заворотинская & Антон Мошейко, Ирина Комарова, Светлана Жидкова, Злата Дзарданова, Светлана Сурганова, Tanya Tanya, Илья Литвинов (мальчик), Оля Ракицкая (девочка), Саша Курневская (девочка), Мария Шанаурина (девочка), Полина Мешалкина (девочка), Pin Code & Анна Фоменко, «Дюна», «Arrow», «Красные Звезды», «Фиги», «Арктида», «Часовой механизм», «Голубые береты», «ND», «Донецкие ангелы» (Алексей Смирнов), «Город 312», «DrewBrave», «Авиатор», «Бачи», «Квартал», «Coda», «Голубые молнии», «Лукошко» (детский анс.), Ушаковский хор мальчиков и юношей Успенского храма г. Красногорска и «Завтрашний День» — поют: «и как бы трудно НЕ бывало, / ты верен был своей мечте». Название последнего ансамбля — «Завтрашний День» — звучит прямо пророчески: НЕ и в самом деле слышится в 1,7 раза чаще.— всего 84 исполнителя А варианты есть? Есть!! Ядвига Поплавская & Александр Тиханович, Максим Кукнерик & Анатолий Анцупов, а также группа «Челси» поют вразнобой. Хор Академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга поет «и как бы трудно НИ бывало»… в основном. Адилет (Шайлобек-Тегин) вместо этой роковой строчки просто повторяет «но только крепче мы дружили»; к аналогичному фокусу прибегает и Рашид Алиев (но это, похоже, и вовсе тролль: сложно поверить, чтоб у человека до такой степени не было ни голоса, ни слуха). Звезды эстрадной и оперной сцены Эдуард Хиль, Владимир Трошин, Евгений Нестеренко и Борис Штоколов… благоразумно пропускают этот куплет вообще. А Виктор Степаков (SoLiD) — самый хитрый. Он поет: «и как бы трудно НИ-Е бывало…» В качестве контрольного образца выступила песня Р.Паулса «Старинные часы». 19 певиц и певцов убеждены, что ход времени неудержим: «И время НИ на миг не остановишь». А вот 26 исполнителей, во главе с дорогой Аллой Борисовной, уверены, будто на миг — но только на миг! — можно: «И время НЕ на миг не остановишь». (Доктор Фауст в восхищении!) Разница менее значительная, но в целом тоже в пользу НЕ. Не знаю, можно ли отсюда вывести какую-либо мораль. Разве что — выбор большинства — не всегда правильный выбор. Но это звучит как-то недемократично. И бонусом: в песне соблазнительницы из «Бриллиантовой руки» — «Помоги мне» — Наташа Королева (урожд. Порывай) выдает интересный фонетический эффект. Помоги мне, помоги мне — В «помоги» и «гибнет» у Наташи при первом использовании каждого слова звучит «Г» [ɡ], а при повторе, когда оно произносится с особенным надрывом, — совершенно четкий южнорусско-белорусско-украинский [γ]: почти «помохи» и «хибнет» (с жестким Х) — так называемый «фрикативный Г». В желтоглазую ночь позови! Видишь — гибнет, сердце гибнет В огнедышащей лаве любви! У Аиды Ведищевой — исконной исполнительницы, а также у Нины Бродской и Ольги Пирагс во всех случаях — однозначно [ɡ]. Мне прям сразу вспомнился второй курс универа и диалектологическая практика. И заодно профессор Генри Хиггинс из «Пигмалиона». Для справки: в русском языке фрикативный Г считается фонетической нормой только в словах «Господь / Господи», «ей-богу» и… «бухгалтер». А также «ага», «ого» и «о-го-го». Бухгалтера в этом месте могут гордо приосаниться: о-го-го! Свернуть сообщение - Показать полностью

14 Показать 16 комментариев |

|

#русский_язык #матчасть

О склонении/несклонении топонимов на -ово/-ёво/-ево/-ино. Взяло меня любопытство, а когда вообще появилась эта тенденция к несклонению. Её приписывают речи военных и географов, якобы во времена Русско-Японской, Первой Мировой или даже Великой Отечественной войны так записывали топонимы для пущей точности. Для меня эта идея выглядит сомнительной, потому что уже в начале XX века несклонение иногда встречается в речи людей, никак не связанных с армией или географией. И вот откопал я пока что самый ранний известный мне пример такого словоупотребления, и не абы какой. Письмо Фёдора Михайловича Достоевского к Александру Петровичу Милюкову, июнь 1866 года:  Показать полностью

1 Показать 5 комментариев |

|

#из_комментов #русский_язык #феминативы #матчасть

Феминатив к слову “космонавт” — “космонавтка”. Это слово появилось ещё до того, как люди начали летать в космос. Например, ещё в 1960 году журнал “Огонёк” писал о собачке по кличке Отважная, которая совершила свой пятый полет в космос, став лидером среди собак по числу космических стартов: Животные чувствуют себя отлично, — рассказывает врач, — особенно “Отважная”, ведь она бывалая космонавтка. Первый раз полетела в ракете в 1958 году. Звали ее тогда “Кусачкой” за строптивый нрав. Ну а после четвертого полета назвали “Отважной”. Теперь это имя ей более подходит. Ну, да и характер у животного переменился. Это слово было обычным в лексиконе генерала Николая Петровича Каманина, организатора и руководителя подготовки первых советских космонавтов. Он много раз употребляет его в своём дневнике, как до полёта Терешковой: Собака Звездочка пережила полет благополучно и сегодня весь день будет “выступать” перед журналистами и корреспондентами. Идут непрерывные звонки, все хотят побыстрее заснять знаменитую “космонавтку”. Между прочим, Звездочкой её окрестил накануне полета Юрий Гагарин. Вчера ДК ДОСААФ представил 58 личных дел женщин, желающих быть космонавтками. Они или летчицы, или парашютистки, а во многих случаях — и то и другое сразу. Сейчас в госпитале успешно проходят испытания 9 девушек, из них мы отберем лишь 4-5. Кто-то из них и станет первой космонавткой Советского Союза и, будем надеяться, мира. В конце беседы, когда остались только я, Горегляд и космонавты, Сербин интересовался работой Центра, подготовкой космонавток и ролью уже летавших космонавтов в этой подготовке. Так и после (это, конечно, не все примеры, я выбираю только некоторые): В субботу в ЦПК отпраздновали женитьбу мастера парашютного спорта Киселева на космонавтке Ирине Соловьевой. Сергей Павлович согласился с моим предложением продолжать подготовку женского экипажа к полету с выходом одной из космонавток из корабля. Более того, если верить Каманину, это слово употреблял и сам Юрий Гагарин: После блестящего полета Терешковой, осуществленного по моей инициативе, у нас пока нет никаких планов дальнейшего участия женщин в космических полетах. Наоборот, есть серьезные высказывания против женских полетов; Королев, в частности, давно и твердо высказался против них. Сегодня Гагарин уговаривал меня разогнать, как он выразился, “капеллу космонавток”. Кроме Терешковой у нас есть еще четыре женщины-космонавта. Обратите внимание, Каманин свободно употреблял как вариант “космонавтка”, так и вариант “женщина-космонавт”. Слово “космонавтка” можно встретить и в речи других членов космической команды, вот, например, Борис Евсеевич Черток, один из ближайших соратников Королёва, пишет в своей книге “Ракеты и люди”: Хочу здесь только упомянуть, что в августе 1962 года во время работ по подготовке к пуску “в сторону Венеры” я и многие мои товарищи впервые увидели в МИКе стайку худеньких девушек в гимнастерках, о которых нам было сказано, что это будущие космонавтки. Это слово появлялось не только в личных дневниках и воспоминаниях, но и в публицистике, и в художественной литературе. Например, в экстренном выпуске “Правды” от 16 июня 1963 года, посвящённом полёту Терешковой, было напечатано “Заявление первой в мире космонавтки Валентины Терешковой перед стартом”, а в изданном в 1972 году публицистическом сборнике “Годы огневые” писателя Вадима Кожевникова был помещён очерк “Героиня среди героев”, в котором упоминается этот полёт: И вот завершен поистине изумительный совместный полет! Советская космонавтка, первая женщина в мире вернулась из бездны Вселенной. Человечество сейчас потрясено этой сенсацией. Но советские люди в подвиге советской девушки видят то, что составляет сущность нашего общества, его величие. Женщины нашей страны — строительницы коммунизма вписали немало бессмертных деяний в историю нашей Отчизны, историю героического созидания и борьбы. Нет ничего исключительного в том, что советская девушка ныне овладела искусством вождения космического корабля. Ее подвиг подготовлен духом тех женщин, которые обессмертили свои имена в истории нашей Родины трудом, героизмом, творчеством. Он озаряет новым прекрасным светом всех наших матерей, жен, сестер, дочерей. Этот полет — словно высокая и чистая поэзия гимна во славу советских женщин, но обращенная ко всем людям земли. Этот исполненный глубокого смысла и красоты подвиг озаряет землю, где есть еще государства, в которых социальное неравенство свирепо, зло, презрительно оскверняет и порабощает женщину. Так пусть эти женщины борются за то, чтобы стать такими, как советская космонавтка, совершившая победоносный облет нашей планеты в строю своих товарищей, как равная с равными. Как героиня с героями! В 1969 году сразу в нескольких газетах и журналах было напечатано детское стихотворение А. Говорова “Космонавтка”: Мы лежим И говорим, До полночи Мы не спим: Я — Аленка, Брат мой — Ленька, Потихоньку Говорим. Он не спит В своей кроватке, Я не сплю И не хочу: Скоро стану Космонавткой, Скоро в космос Полечу. Брату Леньке Говорю: — Полечу Искать зарю. И сама спрошу У Солнца: Как вам, Солнышко, Живется? Где ночуют День и утро?.. Леньку я Возьму с собой. Мне не страшно, Просто грустно Будет в космосе Одной. Слово “космонавтка” есть, например, в романе Геннадия Семенихина “Лунный вариант” (1968 год): — Да что вы, Женя! — с жаром воскликнул Рогов. — Неужели вы могли подумать, что я вас полюбил только за то, что вы космонавтка? Да если вы сию минуту мне скажете, что уходите из отряда и никогда не полетите, разве я от своих чувств откажусь? И в рассказе Маргариты Дальцевой “Я вечор молода...” (1976 год): Зять Валерьян сидит за столом. Стаканчик и бутылка с высотным зданием. Подает ему сватья Гусарова. Нина кормит у окна ребенка. — Слыхали? — спрашиваю. — Наши орлы опять в космос летают! — Выключи, — говорит матери Валерьян. Это, значит, без меня слушали, а при мне не желают. Сватья за шнурок — дерг, а ко мне задом. — Космонавтка! — шипит, как змея. — Лети, лети! Где-то сядешь. Недостатка в современных примерах тоже нет. Вот, например, роман Натальи Галкиной “Пишите письма” (2007 год): Он заглядывал снаружи в окошечко, переговаривался с Косоуровым через допотопный шлемофон, а я не могла унять легкую дрожь, страх обуял меня ни с того ни с сего, заменитель клаустрофобии. Кем ощущала я себя в ту минуту? подопытной мышью? подводницей? пассажиркой на тот свет из захлопнувшейся газовой камеры? космонавткой поневоле вроде белой собачки? Только не собой! А вот биографическая книга Льва Данилкина “Юрий Гагарин” (2011 год): У него в кабинете есть специальный красный уголок, посвященный Гагарину и космосу, — фотографии, вырезки из газет, плакаты, автограф космонавтки Савицкой; видно, что бывший одноклассник до сих пор занимает в его жизни важное место. Хочу подчеркнуть, что это лишь некоторые показательные примеры, за пределами которых слово “космонавтка” фиксируется во множестве источников. Также важно, что слово “космонавтка” было признано филологами и лексикографами. Его можно найти в таких изданиях, как “Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов” Надежды Котеловой (1971 год), “Русская грамматика. Том 2” Вильмы Барнетовой (1979 год), “Развитие ономасиологических структур (на примере наименований лиц по профессии в русском языке)” Людмилы Шкатовой (1984 год), “Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.” Александра Тихонова (1990 год), “Словарь новых слов русского языка: середина 50-х-середина 80-х годов” Надежды Котеловой и Дмитрия Буланина (1995 год), “Большой толковый словарь русских существительных” Людмилы Бабенко (2005 год). Правда, в последнем словаре слово “космонавтка” дано со стилистической пометой Разг. Свернуть сообщение - Показать полностью

15 |

|

#матчасть #ягодки #русский_язык

В Бурятии морошкой называют не "официальную" морошку, хоть она и растёт там в изобилии, а смородину двуиглую (в других регионах известную как таранушка):  Показать полностью

2 211 Показать 2 комментария |

|

#русский_язык #всякаяфигня

Вам встречалось слово "тяпнул" в значении "схватил, утащил"? Мне сейчас попалось в каком-то тексте, и я вспомнила, что бабушка так иногда говорила. Забавно) 7 Показать 13 комментариев |

|

#русский_язык #феминативы #матчасть #из_комментов (ВК)

Суффикс -к- — это очень нагруженный и многофункциональный суффикс, он используется для образования феминативов (спортсменка, студентка, журналистка), диминутивов (дочка, картинка, Сашка), универбатов (газировка, кредитка, толкучка), девербативов (зажигалка, подписка, училка), и все эти функции функционально друг с другом не связаны, не исходят одна от другой. Просто чтобы не забыть все эти термины, пока собрал их в кучку. И до кучи, "увеличительные" слова — большущий, тяжеленный, книжища, человечище, домина и т.п. — называются аугментативами.8 Показать 6 комментариев |

|

#русский_язык #странные_списки

Начал недавно коллекционировать свои глухо-звонкие опечатки, и вот набралась достойная публикации кучка (будет пополняться): губги (губки) отной (одной) комблект (комплект) коворили (говорили) вонетическое (фонетическое) ринктон (рингтон) вруд (врут) ядовиды (ядовиты) на сдеблях (на стеблях) следает (слетает) раннесофетские (раннесоветские) вамильярного (фамильярного) подребностей (потребностей) перворманс (перформанс) фторой (второй) торвяных (торфяных) наобород (наоборот) фещественного (вещественного) мяготи (мякоти) шевердии (шефердии) завиксирован (зафиксирован) гентерной (гендерной) развидых (развитых) норфежский (норвежский) обровергнуто (опровергнуто) в теле (в деле) филосов (философ) Очень интересно, как это прыгает из глубины сознания на пальцы. Свернуть сообщение - Показать полностью

5 Показать 13 комментариев |

|

#матчасть #русский_язык

А в 1909 году говорить "кофе" в мужском роде было ошибкой, а надо было говорить в среднем, бе-бе-бе (-:  Показать полностью

1 14 Показать 19 комментариев |

|

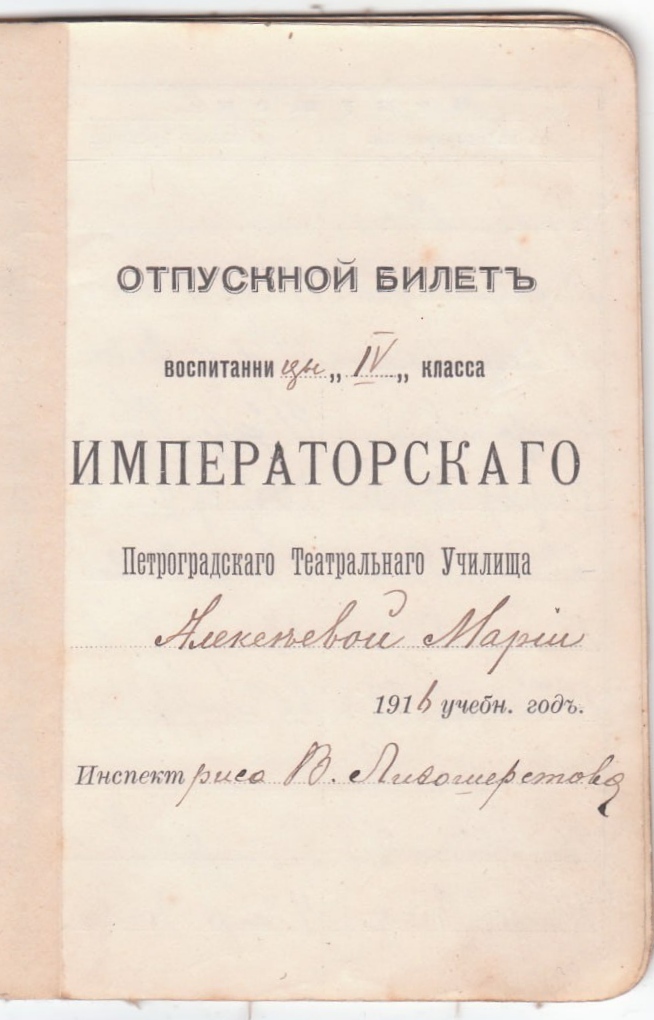

#русский_язык #история #пики #из_комментов (Пикабу)

Какое предусмотрительное Инспект  16 Показать 20 комментариев из 46 |

|

#русский_язык #ягодки #матчасть #история

Сереборинный цвет в старорусском языке — это не серебряный. Это изжелта красный, цвет шиповника: Название «шиповник» и варианты «шипок», «шипица», «шипец», «шипичник», «шипишник», «шиповный цвет», «шупшина» происходят от несохранившегося прилагательного *шиповьный, образованного от праслав. *šipъ — шип — «стрела, остриё, колючка», и не имеющего надёжной этимологии. Название «свороборина», «своробовина» (изменённые «свербалина», «сербелина», «серберина», «сербарин», «сербаринник», «сереборенник») произошло от слова «сво́роб» — «зуд», из-за волосистости семян, их вкусовых качеств или действия на кишечник и связано с чередованием гласных с «свербе́ть» от «сверб» — «зуд», от праслав. *svьr̥bĕti, сравнимого с др.-в.-нем. swērban — «крутиться, стирать», латыш. svārpsts — «сверло», др.-исл. svarf — «опилки», гот. af-swairban — «смахнуть». 14 Показать 6 комментариев |

|

#пики #русский_язык #матчасть

Пара пруфов из сражения с филологическими големами на засолку:  Показать полностью

1 1 |

|

#реал #русский_язык

На трамвайной остановке в спальном районе холодного серого города страстно целовались врач скорой помощи и судебный пристав-исполнитель. А некоторые говорят и даже истерят, что феминитивы в русском языке не нужны. 33 Показать 20 комментариев из 81 |

|

#русский_язык #феминативы #из_комментов

Сложен русский язык. Какие феминативы образуются от слов на -ец? Если это односложные слова, то либо на -ица, либо на -ея: жница, жрица, чтица жнея, швея Если это двусложные слова, то либо на -ица, либо на -чиха: юница (устар.), писица (устар.), певица, черница, вдовица (устар) купчиха, пловчиха, борчиха, бойчиха, стрельчиха (устар.), кузнечиха, мертвечиха Если это многосложные слова, то либо на -ица, либо на -ка: умелица, сиделица, ленивица, любимица, упрямица, провидица, очевидица, ревнивица, скиталица, владелица, спесивица, безумица, пришелица, постоялица, кормилица, честолюбица, счастливица, живописица, щитоносица, нечестивица, строптивица, самодержица, земледелица, выходица (диал.), лихоимица (устар.), сорваница (устар.) молодка (устар.), торговка, тунеядка, гвардейка, отщепенка, двоеборка, детсадовка, детдомовка, паршивка, поганка (устар.), знакомка (устар.), незнакомка, комсомолка, новобранка, извращенка Очень интересно, что даже если корень один и тот же, количество слогов всё равно влияет на финаль: борец/борчиха и двоеборец/двоеборка. Существует исключение, когда двусложное слово идёт по модели для многосложных слов, на -ка: самец/самка. Большой ряд исключений составляют феминативы от демонимов на -ец, которые, как и все остальные демонимы, всегда требуют финаль -ка или -анка/-янка, и это правило, как туз, кроет все остальные, про количество слогов, место ударения и так далее: иностранка, туземка, горянка, нигерийка, канадка, немка, туринка, пекинка, нижегородка, белгородка, благовещенка, сочинка... Есть также большое количество слов на -ец, которые вовсе не породили феминативов, хотя теоретически это несложно (в некоторых случаях причина, очевидно, социальная — не так-то много женщин-полководцев, знаете ли — но в других случаях это труднообъяснимо): гонец, делец, скупец, подлец, глупец, наглец, мудрец, творец, храбрец, близнец, мздоимец, полководец, хлебопашец, первопроходец Это относится и к почти всем названиям животных на -ец (за исключением пары телец/телица, которую современный человек может встретить разве что в Библии, и устаревших совсем безвозвратно феминативов от жеребец — жеребица и жеребка): голец, скобец, тунец Пара вдовец/вдова не является исключением, так как вдова — это вообще не феминатив, а наоборот, вдовец — это маскулинатив от вдова (а уже от него в свою очередь образован феминатив вдовица). Отдельного упоминания достойно слово гордячка. В настоящее время оно является парным к слову гордец и как будто нарушает правило образования феминативов от двусложных слов на -ец, но по форме видно, что это слово образовано не от слова гордец, а от слова гордяк, которое можно найти в диалектных словарях. Такое случается: например, слово продавщица — это на самом деле феминатив не от современного слова продавец, а от устаревшего слова продавщик, оттуда в нём и появилась "лишняя" Щ. Свернуть сообщение - Показать полностью

7 Показать 20 комментариев из 30 |