| Создатель Железного Дровосека От Апрельский тролль |

|

10 000 просмотров

17 декабря 2025 |

|

11 лет на сайте

5 июля 2025 |

|

10 лет на сайте

5 июля 2024 |

|

15 артов

8 сентября 2023 |

|

9 лет на сайте

5 июля 2023 |

|

#история #политота #матчасть #из_комментов

Цитаты, которые я накопал для спора о возрасте этнонима "русские" в его современном смысле: … Захар Ляпунов с ратными людьми, с резанцы и с арзамасцы пошли под город под Заразской. А в городе в Заразском сидел полковник Александр Лисовский и с ним литовские ратные люди, и черкасы, и русские всякие воры. И как московские люди пришли под город под Заразской, на поле, и Лисовский со всеми людьми из города вышел на бой, и с резанцев и с арзамасцы был к него бой, и резанцев и арзамасцев побил и много живых поймал… Показать полностью

5 53 Показать 7 комментариев |

|

#матчасть #история #из_комментов

О РЕЧНЫХ ПУТЯХ И ВОЛОКАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Вверх по большим или порожистым рекам особо и не ходили. Для подъёма выбирали спокойные малые реки, иногда поднимая уровень воды на сложных участках с помощью временных плотин, и шли вверх бечевой или шестовым ходом. Некоторые реки становятся более удобными в половодье, другие наоборот ускоряют своё течение и становятся бурными и опасными. Судёнышки, которые использовали для таких путешествий — это не огромные волжские барки более позднего времени, и усилий их собственной команды было вполне достаточно. Так поднимались до места сближения водных бассейнов, где устраивали волок — разгружали суда, перетаскивали их и товары посуху и вновь загружали. Обычно при волоках были сёла или городки, жители которых зарабатывали себе на жизнь этой работой. Маршрут при этом следовало выбрать с таким расчётом, чтобы после преодоления водораздела оказаться выше по течению, чем пункт назначения. Конечно, тоннаж и осадку судов всё это сильно ограничивало. Предположим, нам нужно добраться из Новгорода в Москву. Путь вверх по Мсте нелёгкий, но зато самый короткий и имеет то преимущество, что выходит на Волгу выше устья Шоши, позволяя просто спуститься к нему по Волге без усилий. Маршрут таков: озеро Ильмень - вверх по Мсте, не доходя до порогов - Волок Держков на Боровичские озёра (каскад озёр Пелено-Люто-Шерегодро-Ситное-Ямное) - вниз по Ямнице - вниз по Удине - озеро Коробожа - вниз по Увери, возвращаясь в Мсту выше порогов - вверх по Мсте - озеро Мстино — вверх по Цне - волок на Тверцу (Вышний Волочёк) - вниз по Тверце - вниз по Волге - вверх по Шоше - вверх по Ламе - волок на Волошну - вниз по Волошне - вниз по Рузе - вниз по Москве-реке. Вместо Волошны могли подниматься из Ламы вверх по Большой Сестре, переволакивать в Гряду и спускаться в Рузу по Гряде и Озерне. Эти волоки с Ламы — Волок Ламский, наверное, самый знаменитый из всех. Лама и Волошня в месте наибольшего сближения мелки и имеют неудобные берега, поэтому волок соединял их не в этом месте, а там, где начинались их проходимые участки — между селом Иваново (бывшее Староволоцкое) и деревней Становище. Точно так же, как Вышний Волочёк соединял Тверцу и Цну вовсе не у истоков, где между ними всего 500 метров, но они представляют собой не более, чем ручьи. Кстати, в XVIII-XIX вв., уже после создания Вышневолоцкой водной системы, на малых судах вверх по Мсте тоже ходили. На реке работали артели бурлаков, а русло было насколько возможно спрямлено и благоустроено, что позволило отказаться от обходного пути через Боровичские озёра — товар просто обносили по берегу, а разгруженные суда поднимали через пороги проводкой. Правительство даже предоставляло субсидию за каждое вернувшееся из Петербурга судно в целях сбережения леса. Можно было также пройти Селигерским водным путём, как говорится, объехать на кривой козе: 1. Озеро Ильмень - вверх по Поле - вверх по Щеберехе - озеро Щебереха - волок на озеро Селигер - вниз по Селижаровке - вниз по Волге - вверх по Дёрже - волок на Белую - вниз по Белой - вниз по Рузе - вниз по Москве-реке. 2 («Демонская дорога», т.к. мимо города Демон, ныне Демянск). Озеро Ильмень - вверх по Поле - вверх по Явони - вверх по Чёрной - каскад озёр Истошное-Стромилово-Соминцево-Долгое-Волоцкое - волок на озеро Селигер - вниз по Селижаровке - вниз по Волге - вверх по Дёрже - волок на Белую - вниз по Белой - вниз по Рузе - вниз по Москве-реке. Этой дорогой в 1199 году двигалось посольство новгородцев во Владимир для примирения с великим князем Всеволодом Большое Гнездо, но глава посольства, новгородский архиепископ Мартирий Рушанин, не смог преодолеть весь путь и умер на берегах Селигера. Дёржа впадает в Волгу много выше, чем Шоша, и волок с неё на Белую короче Ламского, поэтому при движении от верховий Волги новгородцы предпочитали переволакивать суда здесь. Следует учитывать, что Явонь — быстрая, извилистая и порожистая река на протяжении первой половины своего течения. Возможно, в старину её перекрывали плотинами; остатки одной из них ещё можно увидеть перед Демянском. Остальные новгородские пути на Волгу выходят на неё ниже Шоши и непригодны для путешествия в Москву, но зато они пригодятся нам для обратного пути. Самый очевидный способ выйти на Волгу из Москвы — сплав вниз по Москве-реке и Оке, но для наших целей устье Оки расположено слишком низко. Для путешественника, направляющегося в Великий Новгород, наиболее удобны были маршруты через Клязьму, которые к тому же проходят мимо Владимира (именно так добралось до Владимира и, скорее всего, ушло из него вышеупомянутое новгородское посольство): 1. Вверх по Яузе (приток Москвы-реки) - волок на Клязьму (Яузское мытище) - вниз по Клязьме - волок на Сестру - вниз по Сестре - вниз по Дубне - вниз по Волге. 2. Вверх по Яузе (приток Москвы-реки) - Яузское мытище - вниз по Клязьме - вверх по Нерли Малой - вверх по Мосе - волок на Плещеево озеро - вниз по Вёксе - Сомино озеро - вниз по Нерли Большой - вниз по Волге. Первый путь менее трудозатратный, зато второй пролегает по людным местам и позволяет посетить по пути заодно ещё и Суздаль с Переславлем Залесским. Оба они активно использовались и в обратном направлении, для того, чтобы пройти из Волги в Клязьму, из Клязьмы в Яузу, а затем вниз по Москве-реке и Оке вернуться снова в Волгу — это позволяло вместо довольно пустынного и опасного в то время среднего течения Волги идти мимо многочисленных окских городов. После выхода в Волгу можно было воспользоваться Моложским водным путём: 1. Вниз по Волге - вверх по Мологе - вверх по Чагодоще - волок на Воложбу (Волок Хотеславль) - вниз по Воложбе - вниз по Сяси - Ладожское озеро - вверх по Волхову - озеро Ильмень. 2. Вниз по Волге - вверх по Мологе - вверх по Кезе - озеро Кезадра - волок на озеро Наволок - вниз по Тихомандрице - вниз по Съеже - вниз по Увери - вниз по Мсте - озеро Ильмень. Первый вариант лучше подходит для движения по направлению к Волге, поскольку идёт не через Мсту с её Боровичскими порогами, а через Сясь, где перед устьем Воложбы нужно преодолеть только последний из Костринских порогов, но возвращаясь в Новгород лучше воспользоваться вторым, так как это позволит избежать опасного подъёма по Волхову через Волховские и Пчевские пороги. Возможно, вместо Кезы можно было пройти вверх по Меглинке, через озёра Меглино и Островенское (речка Канава между ними — возможно, древний канал) и вниз по Радоли и Съеже в Уверь и Мсту. Хотя история и археология пока что этого не подтвердили, но такая протока между водоразделами нехарактерна для естественной гидрографической сети; энтузиасты успешно проходили этот маршрут на байдарках. Вместо Моложского водного пути можно было пройти тем маршрутом, на основе которого впоследствии была создана Мариинская водная система: вниз по Волге - вверх по Шексне - озеро Белое - вверх по Ковже - волок на Вытегру - вниз по Вытегре - Онежское озеро - вниз по Свири - Ладожское озеро - вверх по Волхову - озеро Ильмень. Но пороги на Волхове делают и этот путь более удобным для движения к Волге, а не наоборот. Была также пара способов попасть из Москвы на Волгу значительно выше по течению. Москвитянам легче всего было отвезти товары сухим путём по Волоцкой дороге до Волока Ламского, погрузиться на судно уже там и добраться Волошной, Рузой и Белой до волока на Дёржу. Но нам по условию задачи нужно вернуть в Новгород наше судно, которое стоит в Москве, так что придётся повозиться: 1. Вверх по Москве-реке (почти до истоков) - волок на Гжать - вниз по Гжати - вниз по Вазузе - вниз по Волге - вверх по Тверце - Вышний Волочёк - вниз по Цне - озеро Мстино - вниз по Мсте - озеро Ильмень. 2. Вверх по Москве-реке, но не доходя до дальних истоков поворачиваем в Рузу - вверх по Рузе - волок на Яузу (приток Гжати) - вниз по Гжати - вниз по Вазузе - вниз по Волге - вверх по Тверце - Вышний Волочёк - вниз по Цне - озеро Мстино - вниз по Мсте - озеро Ильмень. Взводное движение по Москве-реке не было чем-то диковинным и редким. Для большинства жителей Поочья оно было проще мороки с волоками, до которых ещё надо подняться по Клязьме, даже несмотря на необходимость преодолевать быстрое течение. Интереснейшее известие об этом оставил Павел Алеппский, описавший сплав по Оке от Калуги до устья Москвы-реки и подъём по Москве-реке до Коломны: «Мы еле могли сделать те пятнадцать верст до наступления вечера. Не успели мы достаточно оплакать себя по причине усталости, говоря: "это только пятнадцать; где же проехать еще сто шестьдесят пять?" как вдруг навстречу нам явилась радость: нас встретил драгоман, знающий по-гречески и по-русски, человек почтенный, пожилой, присланный от патриарха и царского наместника с поручением отправить нашего владыку-патриарха на царском судне по реке Оке, текущей подле Калуги, с полным спокойствием и удобством, в каменную крепость, по имени Коломна, известную, как епископская кафедра, в недалеком расстоянии от Москвы, чтобы мы оставались там, пока не прокатится моровая язва.» «В пятницу, 11 августа перед полуднем корабельщики повезли нас на веслах по течению вышеупомянутой Оки, которую они называют Окарика и которая как мы сказали, течет по направлению к Москве. В этой Калуге стоит множество судов, на коих перевозят продукты в Москву; все они покрыты широкою древесною корой, которая лучше деревянных досок. <...> Река делает множество изгибов, и потому мачт не употребляют, но имеют нечто в роде толстых и длинных копий с железным острием, кои погружают в воду, и корабль быстро идет. Если, случалось, он приближался к берегу и садился на мель, то его сдвигали также этими копьями с большим усилием ; а когда поднимался сильный ветер, люди выходили и тащили суда веревками, идя по берегу.» «Знай, что от обилия рек и источников, впадающих в эту реку Оку, она в некоторых местах становится очень широка, величиной с египетский Нил и даже больше, как нам говорил один из наших спутников. По причине ее большой ширины случалось, что мы шли иногда на глубине лишь около двух пядей, и часто в таких местах судно становилось на мель и не двигалось, так что янычары (стрельцы - прим.), раздевшись, входили в воду и благодаря своей силе, ухищрялись сдвинуть судно, в то время как их товарищи сверху действовали своими канджа, то есть длинными копьями с острыми наконечниками, пока наконец не сдвигали его с места и не отводили на глубину. Когда случался по временам сильный ветер, они также сходили с судна и тащили его на веревках, идя по берегу. Вскоре мы расстались с описанною рекой и вошли в известную реку Москву, которая течет от города Москвы и впадает в эту реку. <...> С тех пор, как мы вошли в Москву-реку и до высадки нашей, суда тащили веревками с берега, по причине стремительности ее течения и большой глубины.» Этот путь активно функционировал и в обратном направлении, из Вазузы и Гжати по Москве-реке вниз. Именно так, из верховий Днепра через Лосьминку, Вазузу и Гжать, прошёл Андрей Боголюбский, когда переносил Владимирскую икону Божьей матери из Вышгорода под Киевом во Владимир. Надо сказать, Вазуза вообще своего рода естественная распределительная станция — по её притокам из бассейна Волги можно перейти в бассейн Москвы, бассейн Днепра и бассейн Западной Двины — но пользовались этим в основном киевляне, смоляне и суздальцы, а затем москвитяне; у новгородцев было и сообщение с западными странами по морю, и более короткие пути в Западную Двину и Днепр. Свернуть сообщение - Показать полностью

15 Показать 5 комментариев |

|

#из_комментов #русский_язык #феминативы #матчасть

Феминатив к слову “космонавт” — “космонавтка”. Это слово появилось ещё до того, как люди начали летать в космос. Например, ещё в 1960 году журнал “Огонёк” писал о собачке по кличке Отважная, которая совершила свой пятый полет в космос, став лидером среди собак по числу космических стартов: Животные чувствуют себя отлично, — рассказывает врач, — особенно “Отважная”, ведь она бывалая космонавтка. Первый раз полетела в ракете в 1958 году. Звали ее тогда “Кусачкой” за строптивый нрав. Ну а после четвертого полета назвали “Отважной”. Теперь это имя ей более подходит. Ну, да и характер у животного переменился. Это слово было обычным в лексиконе генерала Николая Петровича Каманина, организатора и руководителя подготовки первых советских космонавтов. Он много раз употребляет его в своём дневнике, как до полёта Терешковой: Собака Звездочка пережила полет благополучно и сегодня весь день будет “выступать” перед журналистами и корреспондентами. Идут непрерывные звонки, все хотят побыстрее заснять знаменитую “космонавтку”. Между прочим, Звездочкой её окрестил накануне полета Юрий Гагарин. Вчера ДК ДОСААФ представил 58 личных дел женщин, желающих быть космонавтками. Они или летчицы, или парашютистки, а во многих случаях — и то и другое сразу. Сейчас в госпитале успешно проходят испытания 9 девушек, из них мы отберем лишь 4-5. Кто-то из них и станет первой космонавткой Советского Союза и, будем надеяться, мира. В конце беседы, когда остались только я, Горегляд и космонавты, Сербин интересовался работой Центра, подготовкой космонавток и ролью уже летавших космонавтов в этой подготовке. Так и после (это, конечно, не все примеры, я выбираю только некоторые): В субботу в ЦПК отпраздновали женитьбу мастера парашютного спорта Киселева на космонавтке Ирине Соловьевой. Сергей Павлович согласился с моим предложением продолжать подготовку женского экипажа к полету с выходом одной из космонавток из корабля. Более того, если верить Каманину, это слово употреблял и сам Юрий Гагарин: После блестящего полета Терешковой, осуществленного по моей инициативе, у нас пока нет никаких планов дальнейшего участия женщин в космических полетах. Наоборот, есть серьезные высказывания против женских полетов; Королев, в частности, давно и твердо высказался против них. Сегодня Гагарин уговаривал меня разогнать, как он выразился, “капеллу космонавток”. Кроме Терешковой у нас есть еще четыре женщины-космонавта. Обратите внимание, Каманин свободно употреблял как вариант “космонавтка”, так и вариант “женщина-космонавт”. Слово “космонавтка” можно встретить и в речи других членов космической команды, вот, например, Борис Евсеевич Черток, один из ближайших соратников Королёва, пишет в своей книге “Ракеты и люди”: Хочу здесь только упомянуть, что в августе 1962 года во время работ по подготовке к пуску “в сторону Венеры” я и многие мои товарищи впервые увидели в МИКе стайку худеньких девушек в гимнастерках, о которых нам было сказано, что это будущие космонавтки. Это слово появлялось не только в личных дневниках и воспоминаниях, но и в публицистике, и в художественной литературе. Например, в экстренном выпуске “Правды” от 16 июня 1963 года, посвящённом полёту Терешковой, было напечатано “Заявление первой в мире космонавтки Валентины Терешковой перед стартом”, а в изданном в 1972 году публицистическом сборнике “Годы огневые” писателя Вадима Кожевникова был помещён очерк “Героиня среди героев”, в котором упоминается этот полёт: И вот завершен поистине изумительный совместный полет! Советская космонавтка, первая женщина в мире вернулась из бездны Вселенной. Человечество сейчас потрясено этой сенсацией. Но советские люди в подвиге советской девушки видят то, что составляет сущность нашего общества, его величие. Женщины нашей страны — строительницы коммунизма вписали немало бессмертных деяний в историю нашей Отчизны, историю героического созидания и борьбы. Нет ничего исключительного в том, что советская девушка ныне овладела искусством вождения космического корабля. Ее подвиг подготовлен духом тех женщин, которые обессмертили свои имена в истории нашей Родины трудом, героизмом, творчеством. Он озаряет новым прекрасным светом всех наших матерей, жен, сестер, дочерей. Этот полет — словно высокая и чистая поэзия гимна во славу советских женщин, но обращенная ко всем людям земли. Этот исполненный глубокого смысла и красоты подвиг озаряет землю, где есть еще государства, в которых социальное неравенство свирепо, зло, презрительно оскверняет и порабощает женщину. Так пусть эти женщины борются за то, чтобы стать такими, как советская космонавтка, совершившая победоносный облет нашей планеты в строю своих товарищей, как равная с равными. Как героиня с героями! В 1969 году сразу в нескольких газетах и журналах было напечатано детское стихотворение А. Говорова “Космонавтка”: Мы лежим И говорим, До полночи Мы не спим: Я — Аленка, Брат мой — Ленька, Потихоньку Говорим. Он не спит В своей кроватке, Я не сплю И не хочу: Скоро стану Космонавткой, Скоро в космос Полечу. Брату Леньке Говорю: — Полечу Искать зарю. И сама спрошу У Солнца: Как вам, Солнышко, Живется? Где ночуют День и утро?.. Леньку я Возьму с собой. Мне не страшно, Просто грустно Будет в космосе Одной. Слово “космонавтка” есть, например, в романе Геннадия Семенихина “Лунный вариант” (1968 год): — Да что вы, Женя! — с жаром воскликнул Рогов. — Неужели вы могли подумать, что я вас полюбил только за то, что вы космонавтка? Да если вы сию минуту мне скажете, что уходите из отряда и никогда не полетите, разве я от своих чувств откажусь? И в рассказе Маргариты Дальцевой “Я вечор молода...” (1976 год): Зять Валерьян сидит за столом. Стаканчик и бутылка с высотным зданием. Подает ему сватья Гусарова. Нина кормит у окна ребенка. — Слыхали? — спрашиваю. — Наши орлы опять в космос летают! — Выключи, — говорит матери Валерьян. Это, значит, без меня слушали, а при мне не желают. Сватья за шнурок — дерг, а ко мне задом. — Космонавтка! — шипит, как змея. — Лети, лети! Где-то сядешь. Недостатка в современных примерах тоже нет. Вот, например, роман Натальи Галкиной “Пишите письма” (2007 год): Он заглядывал снаружи в окошечко, переговаривался с Косоуровым через допотопный шлемофон, а я не могла унять легкую дрожь, страх обуял меня ни с того ни с сего, заменитель клаустрофобии. Кем ощущала я себя в ту минуту? подопытной мышью? подводницей? пассажиркой на тот свет из захлопнувшейся газовой камеры? космонавткой поневоле вроде белой собачки? Только не собой! А вот биографическая книга Льва Данилкина “Юрий Гагарин” (2011 год): У него в кабинете есть специальный красный уголок, посвященный Гагарину и космосу, — фотографии, вырезки из газет, плакаты, автограф космонавтки Савицкой; видно, что бывший одноклассник до сих пор занимает в его жизни важное место. Хочу подчеркнуть, что это лишь некоторые показательные примеры, за пределами которых слово “космонавтка” фиксируется во множестве источников. Также важно, что слово “космонавтка” было признано филологами и лексикографами. Его можно найти в таких изданиях, как “Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов” Надежды Котеловой (1971 год), “Русская грамматика. Том 2” Вильмы Барнетовой (1979 год), “Развитие ономасиологических структур (на примере наименований лиц по профессии в русском языке)” Людмилы Шкатовой (1984 год), “Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.” Александра Тихонова (1990 год), “Словарь новых слов русского языка: середина 50-х-середина 80-х годов” Надежды Котеловой и Дмитрия Буланина (1995 год), “Большой толковый словарь русских существительных” Людмилы Бабенко (2005 год). Правда, в последнем словаре слово “космонавтка” дано со стилистической пометой Разг. Свернуть сообщение - Показать полностью

15 |

|

#русский_язык #феминативы #матчасть #из_комментов (ВК)

Суффикс -к- — это очень нагруженный и многофункциональный суффикс, он используется для образования феминативов (спортсменка, студентка, журналистка), диминутивов (дочка, картинка, Сашка), универбатов (газировка, кредитка, толкучка), девербативов (зажигалка, подписка, училка), и все эти функции функционально друг с другом не связаны, не исходят одна от другой. Просто чтобы не забыть все эти термины, пока собрал их в кучку. И до кучи, "увеличительные" слова — большущий, тяжеленный, книжища, человечище, домина и т.п. — называются аугментативами.8 Показать 6 комментариев |

|

#русский_язык #история #пики #из_комментов (Пикабу)

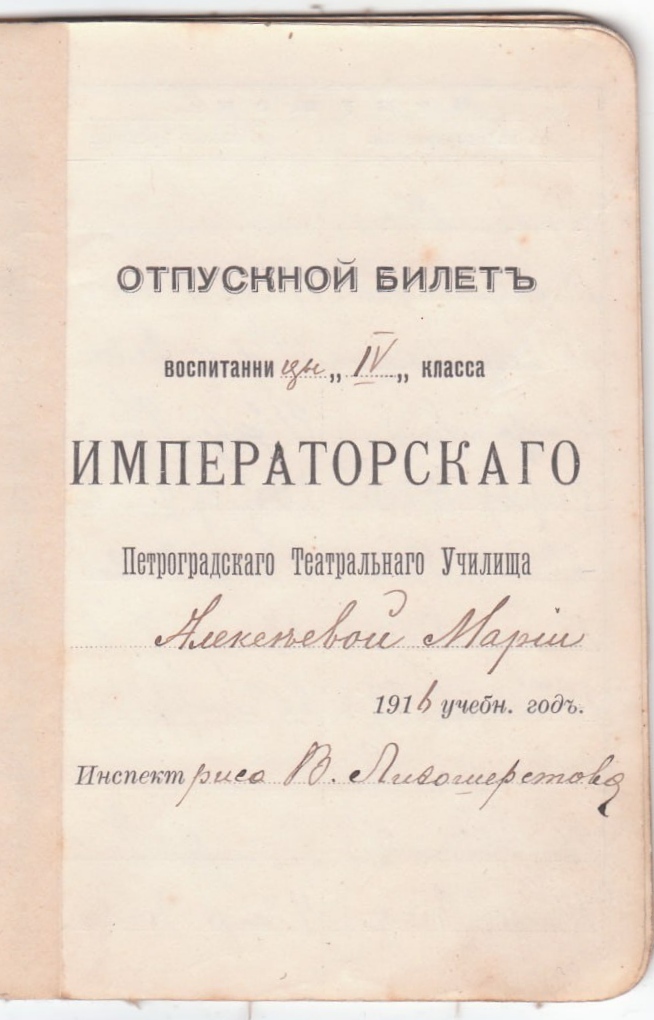

Какое предусмотрительное Инспект  16 Показать 20 комментариев из 46 |

|

#пики #камешки #из_комментов

Из комментов Дзена. Женщина с Урала насобирала змеевика из железнодорожной насыпи и наделала подвесок. Один камень (слева) даже с эффектом кошачьего глаза. Очень бажовская история, по-моему (-: 39 Показать 17 комментариев |

|

#ГП #из_комментов (Фикбук)

"Есть ещё одна разновидность этого штампа: чем реже, тем круче. Крутое зелье не варится из стрекозиных крыльев, рябинового угля и стандартного травяного сбора №3, там как минимум должна присутствовать крайняя плоть химеры, отъятая серебряным серпом в новолуние. Крутая палочка не может быть сделана из дуба и волоса единорога, она должна быть сделана из драконова дерева прямиком с Сокотры, и ещё чтоб оно было пропитано настоящей драконьей кровью... какой у нас там самый редкий дракон? А сердцевиной пусть будет поперечный нерв шеи гидры, а гидры, вы знаете, ужасно редки и водятся только на одном греческом острове, скрытом чарами от любопытных, но специально для вас... И руны, руны вырезаны на рукояти! Дары смерти Непобедимая палочка, которая не непобедима, Воскрешающий камень, который не воскрешает мёртвых, и от-всего-скрывающая мантия, которая скрывает не от всего. Или почему не стоит доверять сказкам."8 Показать 16 комментариев |

|

#матчасть #история #из_комментов

1. Разные исламские историки дают два разных указания о племенной принадлежности Бейбарса (точнее, современные историки таким образом интерпретируют их сведения): آلبرلى (برلى) и اوغلى برج. 2. Часть историков интерпретирует آلبرلى как «олберлик» («Ольберы» в древнерусских источниках) — кыпчакское племя, кочевавшее на реке Ахтубе (территория современных Волгоградской и Астраханской областей), а اوغلى برج считает указанием на условную мамлюкскую «династию» Бурджитов, к которой принадлежал Бейбарс. 3. Другая часть историков интерпретирует اوغلى برج как указание на то, что Бейбарс был родом из племени Бурджоглы («Бурчевичи» в древнерусских источниках), которое кочевало вблизи от Днепра, на левом берегу реки. Указание на آلبرلى они считают ошибочным или неясным. 4. Именно на последнюю гипотезу опираются казахи, когда приписывают себе Бейбарса, потому что: «Этноним бурдж-оглы сохранился в этнонимии евразийских степей как род берш (берч) племени алчин Младшего жуза и род борчи (боршы) племени аргын Среднего жуза казахов». Однако мало того, что это спорно само по себе, так ещё и секретарь Бейбарса, чьи сведения донёс до нас Ибн Халдун, писал совершенно определённо: «Эти [одиннадцать племен], а Аллах знает лучше, составляют только кыпчакские разветвленные племена. А они те, что находятся в западной стороне их [кыпчаков] северной страны», и что султан Бейбарс, вышедший из среды этих кыпчаков, «относится к тюркам, привезённым в Египет из той западной области, а не со стороны Хорезма и Мавераннахра». 5. Есть ещё меньшинство учёных, которые считают, что Бейбарс относился к какому-то маленькому и малоизвестному племени барали/берели/бёрили (разные варианты прочтения слова برلى, которое приводят Ибн Шаддад и ан-Нувайри, и которое другие учёные считают просто укороченным آلبرلى). 6. К какому бы племени ни относился Бейбарс, в какой-то момент оно предприняло попытку миграции и попросило у вождя туркоманов Анаса позволения пройти через земли этого племени к Судаку (возможно, имеется в виду Судакское море, т.е. Азовское море). Анас-хан притворно согласился, но потом напал на кыпчаков и продал их в рабство в Судаке. А мечеть в Солхате никакого отношения к Бейбарсу не имеет. В арабских источниках, в частности ал-Макризи, сообщается, что на постройку мечети в Крыму деньги в размере 2000 динаров дал правитель Египта, однако не указывается его имя, зато чётко указан 1288 год. У Ибн ал-Фората уточняется имя султана, ал-Малик ал-Мансур (т.е. Аль-Мансур Калаун): «на этой мечети были начертаны прозвища султана ал-Малика ал-Мансура». Я неправильно сказал, Бейбарс считается представителем "династии" Бахритов. Тем не менее, египетских "бурджоглы" часто рассматривают как социальный термин, хотя есть и версия, по которой это название восходит к кыпчакскому племени. Свернуть сообщение - Показать полностью

1 |

|

#русский_язык #феминативы #из_комментов

Сложен русский язык. Какие феминативы образуются от слов на -ец? Если это односложные слова, то либо на -ица, либо на -ея: жница, жрица, чтица жнея, швея Если это двусложные слова, то либо на -ица, либо на -чиха: юница (устар.), писица (устар.), певица, черница, вдовица (устар) купчиха, пловчиха, борчиха, бойчиха, стрельчиха (устар.), кузнечиха, мертвечиха Если это многосложные слова, то либо на -ица, либо на -ка: умелица, сиделица, ленивица, любимица, упрямица, провидица, очевидица, ревнивица, скиталица, владелица, спесивица, безумица, пришелица, постоялица, кормилица, честолюбица, счастливица, живописица, щитоносица, нечестивица, строптивица, самодержица, земледелица, выходица (диал.), лихоимица (устар.), сорваница (устар.) молодка (устар.), торговка, тунеядка, гвардейка, отщепенка, двоеборка, детсадовка, детдомовка, паршивка, поганка (устар.), знакомка (устар.), незнакомка, комсомолка, новобранка, извращенка Очень интересно, что даже если корень один и тот же, количество слогов всё равно влияет на финаль: борец/борчиха и двоеборец/двоеборка. Существует исключение, когда двусложное слово идёт по модели для многосложных слов, на -ка: самец/самка. Большой ряд исключений составляют феминативы от демонимов на -ец, которые, как и все остальные демонимы, всегда требуют финаль -ка или -анка/-янка, и это правило, как туз, кроет все остальные, про количество слогов, место ударения и так далее: иностранка, туземка, горянка, нигерийка, канадка, немка, туринка, пекинка, нижегородка, белгородка, благовещенка, сочинка... Есть также большое количество слов на -ец, которые вовсе не породили феминативов, хотя теоретически это несложно (в некоторых случаях причина, очевидно, социальная — не так-то много женщин-полководцев, знаете ли — но в других случаях это труднообъяснимо): гонец, делец, скупец, подлец, глупец, наглец, мудрец, творец, храбрец, близнец, мздоимец, полководец, хлебопашец, первопроходец Это относится и к почти всем названиям животных на -ец (за исключением пары телец/телица, которую современный человек может встретить разве что в Библии, и устаревших совсем безвозвратно феминативов от жеребец — жеребица и жеребка): голец, скобец, тунец Пара вдовец/вдова не является исключением, так как вдова — это вообще не феминатив, а наоборот, вдовец — это маскулинатив от вдова (а уже от него в свою очередь образован феминатив вдовица). Отдельного упоминания достойно слово гордячка. В настоящее время оно является парным к слову гордец и как будто нарушает правило образования феминативов от двусложных слов на -ец, но по форме видно, что это слово образовано не от слова гордец, а от слова гордяк, которое можно найти в диалектных словарях. Такое случается: например, слово продавщица — это на самом деле феминатив не от современного слова продавец, а от устаревшего слова продавщик, оттуда в нём и появилась "лишняя" Щ. Свернуть сообщение - Показать полностью

7 Показать 20 комментариев из 30 |

|

#история #пики #из_комментов

Слепил для дискуссии в Дзене, пусть тут тоже полежит (-: 10 Показать 13 комментариев |

|

#ягодки #матчасть #пики #из_комментов (Дзен)

А что касается Пёрпл Опала, то это представитель новой архитектуры куста у ежевики. Ещё в 2002 году в Университете Арканзаса обнаружили мутантный сеянец, которому присвоили кодовое название APF-44. Это был брахитический карлик, с укороченными междоузлиями, уменьшенной высотой и компактной колонновидной формой куста. Ген, который отвечает за такой габитус, пока что не выявили, но несмотря на это APF-44 успешно использовали в скрещиваниях, и на данный момент получены четыре карликовых сорта ежевики — Шэронс Дилайт, Бэби Кейкс, Блэк Каскад и Пёрпл Опал. Они вообще считаются декоративными в силу пригодности для выращивания в горшках и кашпо, но их компактность может оказаться полезным качеством и для плодового сада, и для комнатного выращивания.  12 |

|

#матчасть #из_комментов (Дзен, из дискуссии о латынинской стрелке осциллографа)

По ссылке книга доцента Тартуского государственного университета Антса Рулли, "Об изменениях некоторых показателей гемодинамики в хирургии, их измерении и непрерывной регистрации[". 1959 год. И есть там вот такой отрывок: Принцип работы осциллографа ясен из рис. 12. До тех пор, пока давление в манжете не превышает давления в артерии в диастолической фазе, просвет артерии остается полностью открытым как в систолической, так и в диастолической фазах. Стрелка осциллографа не движется. Правда, из подписи к рис. 12 выясняется, что это прибор, знакомый нам под названием "осциллометр", но сам факт словоупотребления есть. Возможно, осциллометр с выводом показаний на бумажную ленту тоже называли осциллографом? >не стрелка а перо Но закреплено-то перо на стрелке. И к слову, существовали, например, "чернильный осциллограф типа ОЧ-2" и "сейсмический трехканальный тепловой перопишущий осциллограф типа Н-002", последний активно применялся во второй половине XX века (перо там тепловое, нагревается электрическим током и пишет на термобумаге). Я это всё к чему. Латынина, конечно, ничерта в осциллографах не понимает. Но во-первых, перопишущие осциллографы действительно существовали, и нет большого прегрешения в том, чтобы назвать перо стрелкой. Стрелка, припаянная к свободному концу манометрич. пружины, записывает температуру на закопчённой стеклянной пластинке, к-рая по мере погружения прибора в воду передвигается гидростатич. датчиком глубины — из статьи "Термобариграф" в Большой советской энциклопедии. А во-вторых, Латынина это выражение не сама придумала, она его где-то слышала. Вот цитата из романа Петра Вершигоры "Дом родной", опубликованного ещё в 1962 году: Затем, с нового абзаца, шла волнистая линия чернил, настолько выразительная, что Зуев представил себе не только маленькую ручку, дрожащую на бумаге, как перо осциллографа, наносящего на валик режим домны или биение кроличьего сердца, но и увидел белокурый локон, упавший на щеку, и задумчивые Инночкины глаза, уставившиеся куда-то вдаль. Я думаю, слово "осциллограф" просто хорошо ложится в ритм речи и звучит выразительнее, поэтичнее, чем "сейсмограф", "термограф" и т.д. Свернуть сообщение - Показать полностью

1 Показать 18 комментариев |

|

#ГП #из_комментов #матчасть

О фольклорных прототипах волшебной палочки в более позднем европейском, эээ, информационном поле. 1. С некоторой натяжкой волшебной палочкой можно считать κηρύκειον Гермеса (особенно в его ипостаси покровителя магии, алхимии и тайных знаний Гермеса Трисмегиста), используя который он мог, например, усыплять и пробуждать людей, призывать призраков из царства мёртвых и многое другое. Кстати, змей, которых изображают оплетающими керикейон, Гермес примирил именно с его помощью. 2. Также волшебную палочку, ῥάβδος, использовала волшебница Кирка, так, с её помощью она превратила спутников Одиссея в свиней. Гомер в «Одиссее», вероятно, имел в виду что-то вроде пастушеского посоха, но уже на античных изображениях этот предмет пришёл к более привычному для нас виду волшебной палочки, и Кирка на них может, например, размешивать этой палочкой зелье. 3. В сказаниях кельтов часто фигурирует flesc druídechta, «палочка друидов», использующаяся для совершения волшебства. Например, с помощью такой палочки Аоифе превратила детей Лира в лебедей. 4. В скандинавской мифологии подобный предмет, чародейская веточка, носит название «гамбантейн». В «Поездке Скирнира» Скирнир угрожает Герд, что проклянёт её с помощью срезанного в лесу гамбантейна, на котором вырезаны руна Турс и три тайных знака. 5. У язычников (вероятно, посредством герметической традиции) эстафету принимают гримуары, посвящённые призыву различных сверхъестественных сущностей. Содержащиеся в них инструкции обычно включают в себя создание Жезла, Круга, их соответствующих Заклинаний и Печатей, которые маг должен нагревать над пламенем, когда дух отказывается проявлять себя. ТТХ жезла часто очень конкретные: позднесредневековая «Книга Абрамелина» рекомендует жезл из миндального дерева, как библейский жезл Аарона, гладкий и прямой, длиной от половины эля до шести футов, «Большой ключ царя Соломона» эпохи Возрождения — палочку в три пяди из девственного орешника, что бы это ни значило, а «Magia Ordinis» XVIII века — палочку из эбенового дерева, также в три пяди и с буквами I.N.R.I., начертанными кровью чёрной овцы. Свернуть сообщение - Показать полностью

13 Показать 6 комментариев |

|

#пики #история #камешки #из_комментов (спустя полтора месяца)

При желании на камень в перстне можно уместить довольно много текста. Особенно мусульмане отличились на этом поприще. Вот колечко:  Показать полностью

5 516 Показать 1 комментарий |

|

#камешки #из_комментов (Дзен) #матчасть

А давайте почитаем Вернадского? Который воробьевит описал и дал ему название. Надеюсь, он не устарел? https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-trudy-mineralogicheskogo-muzeya-1908.pdf#page=106 Можете прочитать всю статью (и увидеть, что Вернадский рассматривает как воробьевит и розовые, и бесцветные разности), но она длинная, так что я перейду сразу к выводам: "При этомъ разности, содержащiя цезiевый алюмосиликатъ, я буду называть воробьевитомъ, не заключающiя щелочей — аквамариномъ, заключающiя Li, но не заключающiя Cs — литиевымъ берилломъ, заключающiя Na, но не заключающiя Li и Cs — натровымъ берилломъ". Как видите, в этом определении ничего про цвет не говорится. В самой статье Вернадский указывает также на кристаллографические особенности воробьевита. Теперь давайте переместимся позднее, в 1955 год. Статья Анатолия Гинзбурга, "К вопросу о химическом составе берилла": https://fmm.ru/images/e/ec/TMM_1955_Ginzburg2.pdf Цитирую для удобства: "Как видно из этой диаграммы, все щелочные бериллы по содержанию в них щелочей правильнее всего разделить на три группы. I. Бериллы натриевые, содержащие в основном Na2O и небольшое количество Li2O (содержание Na и К варьирует в пределах 75—100% суммы щелочей). II. Бериллы литиево-натриевые, в которых Li играет существенную роль, но в которых Na все же превалирует (содержание Na + К колеблется в пределах 50-75% суммы щелочей). III. Бериллы литиевые, в которых Li превалирует над Na (содержание Na + К < 50% суммы щелочей). Как правило, литиевые бериллы содержат цезий, поэтому их правильнее называть цезиево-литиевыми." "Наконец, цезиево-литиевые бериллы являются по существу синонимами воробьевита; они часто окрашены в светло-розовый цвет и появляются в тесной ассоциации с лепидолитом." Гинзбург говорит, что воробьевиты окрашены в светло-розовый цвет часто — это значит, что они окрашены в него не всегда, а в таблице присутствует даже синий воробьевит. И тут надо вспомнить те щелочные синие бериллы, которые несколько лет назад нашли в Део Дарре. Сначала их ведь по общему содержанию щелочей и габитусу кристаллов определили как воробьевит, и только после более тщательного анализа стало ясно, что в каналах у этих образцов доминируют натрий и вода, а не цезий. При этом если ознакомиться с характеристиками голотипа морганита, то можно увидеть, что хотя массовая доля цезия больше, чем массовая доля натрия, при пересчёте в атомы на формульную единицу натрий преобладает, т.е. это литиево-натриевый берилл. Но определяющей характеристикой морганита является цвет, а не химический состав, это даже вынесено в заголовок заметки: https://archive.org/details/americanjourna4311911newh/page/80/mode/2up То есть: Воробьевит — это высокощелочной берилл (в современных статьях я встречал определение, которое требует не менее 10,6% массовой доли щелочей), у которого в каналах доминирует цезий. Морганит — это щелочной берилл розового цвета. Пересекающиеся множества — но не одно и то же. Я думаю, что когда речь идёт о геммологии, лучше пользоваться термином «морганит», а термин «воробьевит» оставить геохимикам и не грузить им людей непосвящённых. Потому что акценты разные, в первом случае акцент на цвет минерала, важную для геммологии характеристику, а во втором случае акцент на содержание щелочей и особенно цезия, что на внешний вид огранённого камня никак не влияет и геммологу может быть интересно только в контексте определения происхождения образца. >хотя, на мой взгляд, ошибочно отнесли его к группе берилла Берилл, со всеми своими разностями, — это минеральный вид. А группа — это совокупность минеральных видов, сходных по составу и близких по структуре. В группу берилла помимо самого берилла входят также пеццоттаит, авдеевит, баццит, стоппаниит, индиалит, бериллиевый индиалит, ферроиндиалит и джонкоивулаит. >любая разновидность берилла имеет свои, как Вы выражаетесь, "кристаллохими ческие особонности", которые, кстати, выражаются и в их физических свойствах, в данном случае - в цвете Я подразумевал не цвет, а содержание щелочей (примесь не хромофорную) и таблитчатый или короткопризматический габитус кристаллов (показатель низкой температуры образования и малой скорости кристаллизации, которые характерны для бериллов поздней генерации). Именно на этих основаниях воробьевит был выделен как отдельная разность берилла. А морганит был выделен как отдельная разность на основании своего цвета, ещё даже до того, как природа этого цвета — хромофорная примесь двухвалентного марганца — была установлена. Свернуть сообщение - Показать полностью

|

|

#матчасть #из_комментов (с Дзена)

Негибридные цитрусовые — мандарины (ну, у большинства мандаринов есть чуток генов помело, но есть и "чистые", например, горький мандарин Тачибана) и примкнувший к ним мангшан, цитрон, помело и папеды (это целый подрод, самые известные представители — ичанский лимон и кафрский лайм). Всё остальное — это их гибриды в разных пропорциях. Ну и ещё отдельно австралийские лаймы — пальчиковый лайм, пустынный лайм, какамаду и т.д. Хотя они тоже образуют гибриды с азиатскими цитрусами — эремолемон, например. 8 Показать 5 комментариев |

|

#история #политота #матчасть #из_комментов

Чтобы тыкать в лицо людям, которые про Опиумные войны говорят примерно следующее: Что-то совсем не отражена роль России. Насколько я знаю, Россия не допустила английский опиум на Амур и закрыла северный Китай для этой заразы) Я засолю здесь эту картинку: То, что Россия не затопила Китай опиумом настолько, насколько это сделала Британия — это не от недостатка усердия, а просто потому, что у русских купцов не было столько опиума, сколько у контролирующих Золотой Треугольник англичан, только то, что удавалось купить у персов. P.S. Отсюда. 7 Показать 4 комментария |

|

#ГП #этимология #топонимика #из_комментов

В посте об этимологии имени «Геллерт Гриндельвальд» я касался этимологии названия швейцарской деревни Гриндельвальд. Там я предположил, что первая часть названия — grindel, «перекладина» — означает в данном случае часть плуга (в русский язык это слово именно в этом значении тоже проникло — «грядиль»), а слово Grindelwald — выкорчеванный и распаханный лес. Так вот, это неверно. В средневековых документах, написанных на латыни, эта деревня называлась Vallis superioris, то есть "большая долина". По-старофранцузски — Grande Val. А немцы, видимо, французское слово val перепутали со своим walt (это обычное дело, в Швейцарии много где так происходило). Получилось Grande Walt — эта форма зафиксирована в документах XIV века. И вот её исковеркали в Grindelwald — это на самом деле довольно давно случилось, и все эти формы, видимо, сосуществовали, т.к. ещё в самом первом упоминании этой деревни, в 1146 году, она записана как Grindelwalt. P.S. Есть народная этимологическая легенда, которая приписывает авторство названия двум монахам Интерлакенского монастыря, которые исследовали местные долины и описали их как Grinden und Walden, «камни и леса». 9 |

|

#матчасть #история #из_комментов

Есть такой, гм, миф-не миф, скорее исторический анекдот про муху и Аристотеля. Формулируется примерно так: Показать полностью

26 Показать 2 комментария |

|

#ГП #ономастика #матчасть #из_комментов

Фамилия Кингсли Шеклболта, возможно, намекает на его происхождение от чернокожих рабов. Потому что shacklebolt — это стержень, который продевается через ушки кандалов:  Ну или на профессию аврора, который заковывает в кандалы преступников. P.S. Редкое слово, но Роулинг могла потырить его из "Айвенго": Показать полностью

1 125 Показать 2 комментария |