|

↓ Содержание ↓

↑ Свернуть ↑

|

Это было одним из самых ярких детских воспоминаний, которые Люциусу удалось сохранить. Весна. Это было весной шестьдесят первого. Ему уже исполнилось семь, и он ощущал себя достаточно взрослым, для того чтобы пытаться колдовать отцовской палочкой и доставать с верхних полок старинные инкунабулы. Тяжеленные, в потёртых кожаных переплётах, окованных позеленевшей от времени бронзой, с вычурными замками в виде грозных звериных голов — они так и норовили цапнуть любого, кто неосторожно покусится на пыльные тайны, дремлющие меж ветхих страниц. Не сразу, но всё-таки Люциусу хватило ума подсунуть бронзовым стражам вместо своих многострадальных пальцев лакричные палочки, чем он безмерно годился, жадно рассматривая гравюры.

Помнится, в самом начале мая они выбрались с матушкой на традиционный пикник к Розье, а отец… отец, как всегда, ещё с утра отправился по каким-то важным делам в Министерство.

Было жарко и солнечно — настолько, что взрослые предпочитали вести свои скучные разговоры в тени зачарованного шатра, наслаждаясь напитками и прохладой. О, Мерлин, тогда это казалось ему ужасно, невероятно нелепым, вот так просидеть на одном месте весь день!

Им же, детям, жара не мешала вовсе: они с восторгом носились, вытаптывая полевые цветы, и валялись в сочной зелёной траве, не замечая пятен на своих чистеньких мантиях. Как же легко было тогда выдумывать на ходу игры. Ещё недавно они охотились в предгорьях Кембрийских гор на валлийских зелёных, а в следующий момент уже высаживались на песчаные берега бухты Певенси(1).

Сёстры Блэк в нормандском завоевании не участвовали. Помнится, Беллу чуть раньше не взяли сражаться с гоблинами, и она, гордо заявив, что уже слишком взрослая для этих глупостей, дулась на них, мальчишек, весь день.

У девчонок же были свои девчоночьи игры — Андромеда и Беллатрикс, смеясь над чем-то ведомым только им, плели венок из белых и розовых маргариток, чтобы торжественно провозгласить свою шестилетнюю, очаровательную на взгляд многочисленных тётушек и кузин, сестру светлой королевой весны и полевых цветов.

Сам Люциус в ратном деле тоже не преуспел, и был оставлен отважными завоевателями «на берегу», ожидать, когда они вернутся с победой. Обидно было ужасно, и, покинув свой одинокий пост, он захотел поучаствовать в коронации в единственной приемлемой для себя, наследника благородного дома и гордого укротителя заколдованных книг, роли. Он даже готов был великодушно смириться с тем фактом, что приторная тихоня Нарцисса, похожая в своём кружевном платьице на кусок лимонной меренги, станет его женой. За что был жестоко осмеян: Беллатрикс, оглядев его сверху донизу презрительным гордым взглядом, заявила, что эта церемония только для девочек. Конечно, если он хочет побыть девчонкой, то из него вполне выйдет фрейлина, а корону достоин носить лишь Блэк.

Они с Андромедой залились хохотом, и это было настолько обидно, что Люциус, позорно не разревелся только благодаря вбитым в него гувернёром урокам светских манер. С гордо поднятой головой и стараясь не шмыгать носом, он обиженно удалился к шатру, решив, что раз так, то вообще сегодня больше не будет ни с кем играть, а с вреднющими сёстрами Блэк и подавно.

— Больно надо! — ворчал он себе под нос. — Да и вообще, эти девчонки слишком много о себе думают — а сами даже нормальную игру придумать не могут! Тоже мне, цветочная королева… — Люциус почувствовал на глазах злые слёзы и совсем неаристократично плюхнулся на траву. Он не помнил, сколько так просидел, может быть, полчаса, а может быть всего четверть часа — он уже прекратил злиться, но всё ещё не мог придумать, чем бы себя занять.

— Скажи-ка, сын, почему ты сидишь здесь один, и, по всей видимости, скучаешь?

Услышать голос отца было настолько невероятно и удивительно, что Люциус поднял голову от перепачканных травяным соком коленок и неверяще посмотрел на высокую, залитую солнцем фигуру.

— Папа! — он радостно вскочил на ноги, но в последний момент сдержался, чтобы не броситься к нему обниматься и не спрятаться от всего мира в полах отцовской мантии. — Ты же говорил, что сегодня ужасно занят до самого вечера!

— Для всего отмерен свой час, — отец подошёл ближе, шутливо покачав старинными вычурными часами на платиновой цепочке. Сколько Люциус себя помнил, они были при нём всегда, и отец в задумчивости любил водить пальцем по выгравированному на крышке змею, впившемуся в свой хвост. — И хотя дела, безусловно, важны, и требуют моего времени, но для своего сына я всегда его отыщу даже если оно однажды возьмёт и кончится, — отец спрятал часы в карман и положил руку на плечо Люциусу. — И всё же, почему ты один? — повторил он, привлекая его к себе.

— Да ну их, — Люциус обиженно дёрнул плечом, вскидывая подбородок. — Гринграсс дурак, а здесь остались одни девчонки! С ними ужасно скучно!

— С девочками вовсе не скучно, — рассмеялся тогда отец. — Я бы даже сказал, строго наоборот…

Смех у отца был приятный, глубокий и крайне располагающий. Когда он смеялся от всей души, ему это удивительно шло, и, конечно же, он превосходно умел этим пользоваться. Люциус же ничего смешного не видел, и для него это было вопросом принципа:

— Да с ними же не побегать толком, и сражаться они не умеют совсем! — совершенно искренне возмутился он.

— Вот уж сражаться с ними не стоит точно, — покачал головой Абраксас.

— Потому что они всё равно слабее! — Люциус до сих пор вспоминал с улыбкой, как в своей детской наивности довольно своеобразно истолковал слова отца. — Это же неинтересно! А ещё они хнычут, когда проигрывают!

— Девочки отнюдь не слабее, — попытался было возразить Абраксас, но Люциус замотал головой с такой силой, что его белоснежные волосы, собранные матушкой в хвост, окончательно растрепались:

— Слабее! — упёрся он, невольно покосившись на Беллатрикс, от которой на прошлое Рождество досталось обжоре Крэббу, и Люциус бы скорее провалился сквозь землю, чем признался отцу в том, что всё же немного её побаивается. — И вообще, они скучные, всегда сами хотят командовать и за всех решать! — не смог удержаться он от того, чтобы пожаловаться. — Но когда я вырасту, — упрямо добавил он, — я всё буду решать сам!

— Совсем всё? — уточнил отец.

— Совсем! — Люциус тряхнул головой в абсолютной уверенности. — Во что играть, кого куда приглашать, с кем дружить …

— …кого любить и на ком жениться, — в тон ему закончил Абраксас.

— Вот ещё! — Люциус возмущённо скривился — Не хочу я жениться! Ни на ком!

— Совсем? — отец рассмеялся снова.

— Да! — Люциус, кажется, тогда даже ногой топнул, потому что ужаснее ничего в тот момент не мог даже вообразить.

— Почему же? — удивился отец, кажется, искренне наслаждаясь непосредственностью беседы.

— Потому что я люблю маму, а она уже замужем, — озвучил Люциус совершенно очевидную для него вещь, — а больше тут просто не на ком!

Отец рассмеялся вновь.

— Так уж и не на ком? — шутливо уточнил он. — А вот я вижу, что одна прелестная юная леди просто не может отвести от тебя глаз, — отец указал на Нарциссу, увенчанную короной из луговых цветов. Её длинные светлые волосы, ещё час назад аккуратно заплетённые в две косы, были сейчас распущены, рассыпаясь пушистым серебряным водопадом до самой талии. Она солнечно улыбнулась отцу в ответ, и эту улыбку не портили даже выпавшие молочные зубы.

Впрочем, тогда Люциус вряд ли мог оценить всю невинную трогательную красоту этой картины — сначала ему понадобилось самому стать отцом и мужем.

— Она же маленькая! — искренне возмутился тогда семилетний он. — И глупая! Она даже не знает, сколько в квиддичной команде охотников!

— Узнает ещё, — с улыбкой вздохнул отец, прикрывшись рукой от бившего в глаза солнца. — Скажи-ка, сын, разве в девочках именно это главное? Впрочем, настаивать я не буду… а кто из них тебе хотя бы немного нравится?

— Да никто мне не нравится! — твёрдо заявил Люциус — а потом спросил: — Папа, а ты надолго? Может быть, ты поиграешь с нами немного в квиддич? Нам наверняка дадут мётлы, если попросишь ты.

Отец поколебался мгновение — а затем кивнул:

— Хорошо. Да — беги, собирай команду. Думаю, что пара часов на то, чтобы утереть Лестрейнджам, Розье и Гринграссам нос, у меня найдётся.

И они действительно провели два часа, кружа смеющейся шумной гурьбой над поляной, перекидывая друг другу квоффл. Два часа, наполненные ничем не омрачённым весельем. Они смеялись и визжали до хрипоты, зная, что даже если кто-то из них сорвётся с метлы, родители всегда сделают так, что приземление на траву окажется невесомо-мягким.

Сейчас же подхватить его было некому, и падение, затянувшееся на долгих пятнадцать лет, могло завершиться в любой момент неотвратимым сокрушительным ударом о землю. Люциус Малфой устало потёр переносицу и вновь посмотрел на затянутый молочно-белым туманом сад. Он бы многое отдал, чтобы кто-то нашёл за него ответ, как выйти из этого гибельного финта живым. Что делать, когда судьба занесла над его семьёй остриё своего меча? И существует ли вообще та сила, что способна превозмочь роковое предначертание, если это не удалось тому, кто сумел познать и победить смерть?

1) Утром 28 сентября 1066 г. в бухте у города Певенси во главе с Вильгельмом I Завоевателем высадилась нормандская армия.

Уголь еле слышно поскрипывал по бумаге. Перемазанные им пальцы то летали, покрывая тонкой сетью штрихов светло-кремовую поверхность, то практически замирали, обозначая на шершавом листе акценты жирными линиями. Некоторые из них Рабастан, пытаясь ухватить настроение, растушёвывал пальцем. Он то и дело отрывал взгляд от лежащего на коленях альбома и замирал, разглядывая свою модель — дремлющего перед камином Ойгена Мальсибера.

Тот, по мнению Рабастана, обладал удивительнейшей способностью принимать расслабленную, уютную позу, засыпая даже в самых неудобных местах. Сейчас он устроился поперёк кресла, перекинув ноги через подлокотник, и прислонив к спинке голову — мирная поза наконец согревшегося, и этим счастливого человека.

Пляшущий в камине огонь придавал его лицу вполне здоровый цвет, скрадывая горькую складку у губ и делая почти незаметными преждевременные морщины на молодом и неестественно бледном лице. Рабастан научился не придавать значения этой общей для многих обитающих в доме бледности и уже подбирал в голове верный базовый тон — решение написать полноценный портрет Мальсибера было, можно сказать, уже принято, и отказа от Ойгена он не ждал. В конечном итоге это тоже был способ скоротать время не хуже других.

Закрепив последний рисунок чарами, Рабастан перевернул лист, краем глаза заметив, как в соседнем с Мальсибером кресле погруженный в чтение Эйвери, дойдя какого-то особенно интересного места, намотал на палец длинную прядь своих вьющихся светлых волос и рассеяно начал её покусывать. Образ вышел удивительно трогательным и удачным; Рабастан постарался его поймать и запечатлеть это движение в быстром, двухминутном наброске, так же как и едва заметную полуулыбку, и пару морщинок между сосредоточенно нахмуренными бровями. Рисовать Эйвери, как и Мальсибера, было удобно: первый спал, второй был увлечён книгой, и оба практически не шевелились.

Через некоторое время эта мирная удобная статичность Рабастану наскучила, и он переключился на группу за шахматным столиком, состоящую из его брата и Торфинна Роули. Картина выходила аллегорической и в то же время гротескной — две армии на доске пронзали друг друга копьями и разрубали мечами абсолютно бесшумно, укрытые коконом чар. И оба волшебника, чьей воле были подчинены фигуры, напоминали в тот момент Рабастану античных богов.

Высокий широкоплечий Роули являл собою войну — его пронзительными голубыми глазами смотрело не одно поколение предков, почти тысячу лет назад покинувших родной фьорд и обрушивших свои мечи на Оркнеи(1). Пожалуй, проще было представить, как он с рычанием крушит топором хрупкую мебель, однако Рабастан не обманывался — в шахматы тот играл превосходно, и сейчас явно обдумывал, как выйти из сложного положения, иногда принимаясь раздражающе постукивать по ковру носом ботинка. Однако обеспокоенное и задумчивое выражение его лица Рабастан подметил задолго до того, как началась партия — и каждый в этой комнате точно знал, что заставило причалить его драккар к берегам Малфой-мэнора с утра пораньше. Вернее кто. Если шторм нельзя переждать в порту, то лучше уж отчаянно править прямиком в глаз бури.

На Родольфуса же смотреть было тревожно и грустно. На фоне викинга-Роули тот казался болезненным воплощением подземного мира: он был бледнее и измождённей обычного, под глазами залегла синева, губы почти обескровили, а линию подбородка покрывала утренняя щетина, которую брат, обретя такую возможность, вырвавшись из тюрьмы, неумолимо сбривал. Впрочем, взгляд Родольфуса остался привычно острым, как и внимание, если судить положению фигур на доске.

Чуть поодаль, на обитом светлым шёлком французском диванчике расположились хозяева дома. Они склонились друг к другу в потоке серебристого света, струящегося через вычурный переплёт высокого, в пол, окна и, казалось, сами были сотканы из отливавшей золотом лунной пыли. Этот невероятный по выразительности эффект создавали солнечные лучи, пробивающиеся сквозь молочное облако рассеянных в воздухе мельчайших капель тумана, и Рабастан пожалел, что у него нет сейчас под рукой акварели.

На первый взгляд казалось, что они оба увлечены свежим номером французской «Нуве́ль Ора́кль», однако иллюзия полной гармонии рассы́палась на сверкающие крупицы слюды, стоило за ними понаблюдать внимательнее. Люциус вцепился в края газеты, словно та пыталась вырваться из его рук, и ушёл с головой в чтение — его губы шевелились, проговаривая прочитанное, и вся поза выдавала тщательно скрываемую тревогу. На губах же Нарциссы блуждала нежная и расслабленная полуулыбка. Мадам Малфой устроила голову на плече у мужа, а руку в тонком жемчужном кружеве — на спинке дивана, ласково перебирая ухоженными изящными пальцами длинные пряди волос своего супруга.

Это несоответствие настроений, разрушавшее композицию, вызывало смутное раздражение, поэтому, сделав несколько быстрых набросков, Рабастан оставил чету Малфоев в покое и развернулся к последнему и самому неожиданному из присутствующих.

Гектора Трэверса нечасто можно было встретить в компании, но даже находясь посреди шумной толпы, он обычно из неё выпадал, словно кусок мозаики из потрескавшейся стены. Он мало с кем общался достаточно близко, предпочитая наблюдать со стороны своим расфокусированным застывшим взглядом — многих это нервировало. Однако чаще он просто не замечал никого вокруг и, честно признаться, окружающих это радовало значительно больше, чем его внезапное и достаточно специфическое внимание. Хотя тет-а-тет он мог быть весьма занимательным собеседником, к тому же недурно разбирался в волшебной живописи.

Рабастан не смог бы, не покривя душой, заявить, что Трэверс ему однозначно нравился, скорее интриговал и вызывал любопытство, как проклятый фолиант из дальней части библиотеки, в который очень хочется заглянуть, хотя ходить туда тебе категорически запретили родители. И уж конечно, странно было бы допустить, что Азкабан сделал Гектора Трэверса общительней и приятней.

Однако сегодня Трэверс почему-то явно предпочитал находиться в обществе — впрочем, в остальном он вёл себя более чем привычно: сидел на ступеньке ведущей на второй этаж лестницы, погружённый в тень, и имел вид человека, у которого выдалась весьма непростая ночь. Он уже давно смотрел в книгу, открытую где-то посередине, так ни разу и не перелистнув ни единой страницы.

Его апатичная неподвижность была Рабастану на руку — он просто не мог не запечатлеть этот момент: быстрыми и угловатыми линиями он выводил на листе человеческую фигуру, сходную очертаниями с крупной когтистой птицей. У Трэверса был интересный типаж, и Рабастан часто рисовал его в характерных позах, поэтому, наверное, и заметил, насколько тот выпадает из привычного образа.

Выводя тонкой штриховкой тень на его лице, Рабастан пытался сформулировать для себя это различие, а потом вдруг неожиданно понял: Трэверс этим утром казался непривычно собранным и нормальным, почти таким же, как и все присутствующие в библиотеке. Более того, впервые он покинул свои комнаты до полудня.

Рабастан не успел до конца осмыслить своё наблюдение, когда ощущение камерности и тепла, наполнявшие библиотеку всё утро, вдребезги разлетелось осколками старого потускневшего зеркала. В воздухе словно повеяло тленом и холодом, и в распахнувшихся с шумом дверях возник Тёмный Лорд.

Шедший позади него Долохов вместо приветствия быстро обвёл всех собравшихся мрачным тяжёлым взглядом и безмолвным изваянием замер за левым плечом разгневанного повелителя.

Повисла ошеломлённая тишина — а затем все, словно по команде, вскочили на ноги, и Рабастан болезненно вздрогнул от показавшегося ему оглушающе громким шороха упавшей на пол газеты. Он побледнел, заметив, как внезапно переменился в лице его брат, впрочем, тоже застывший с низко опущенной головой, склонившись в приветствии.

Мутное отвращение разливалось внутри Рабастана ядовитой желчью, стоило ему вновь задуматься о Беллатрикс, но он тут же постарался прогнать эти мысли из головы. Мерлина ради, только бы не сейчас!

Змеиные черты Лорда застыли подобно маске, и это было намного страшнее привычной безумной ярости. Он медленно обвёл взглядом окаменевших при его появлении верных слуг:

— Господа, — вкрадчиво начал Лорд, и его высокий холодный голос отразился от деревянных панелей, становясь ещё более жутким. — Ваш повелитель хотел бы знать, какое… — он на мгновенье задумался, подбирая верный эпитет, — бесполезное и лишённое страха ничтожество посмело этой ночью переступить мой порог? — присутствующие изумлённо и испуганно переглянулись, а Лорд раздражённо скрестил на груди свои бледные руки: — Кому здесь хватило наглости побывать в моих комнатах и рыться в моих вещах, в то время как я, отринув отдых и сон, прикладываю все возможные силы к торжеству чистокровных идей в нашем прогнившем обществе?

По комнате словно пронёсся беззвучный вздох, и всё, будто бы по команде отвели глаза от Родольфуса, на которого, впрочем, и прежде старались по возможности не смотреть. Тот же, как и прежде, уставившись себе под ноги, продолжал напряжённо вглядываться в дорогой дубовый паркет, словно не замечая, как Лорд прожигает каждого из собравшихся пристальным взглядом. Рабастан замер, почти не дыша и молясь, сам не зная кому, чтобы брат смог сдержаться — потому что только мёртвые и глухие минувшей ночью не слышали, что творилось за дверями комнаты Беллатрикс и не ощущали её необузданных вспышек магии. И мало кто пожелал бы наткнуться в этот момент в коридорах ночного мэнора на её изгнанного из спальни мужа, который вынужден был искать приют в винном погребе, подальше от этих звуков и, насколько можно было судить по его лицу, крепко пил до утра.

— Я бы очень хотел посмотреть в глаза этому отчаянному храбрецу, — продолжал тем временем Лорд, медленно постукивая неестественно длинными пальцами с серыми, плоскими и заострённым, как у химер, ногтями по скрытому чёрной тканью локтю. — Конечно же, я всё понимаю, — в его тоне послышалось отчётливое презрение: — Но если кто-то из вас ощутил безудержное желание облобызать край моей мантии, ему стоило пасть на колени и попросить, а не копаться в бельевых ящиках, словно крыса. Преданных слуг я всегда награждаю соразмерно их верности, — в этот миг Родольфус побелел и сжал зубы с такой силой, что усердно не смотревшему на него Рабастану почудился глухой скрежет. Глаза Лорда вспыхнули алым, и злость в его голосе наотмашь хлестнула Рабастана по коже: — Я, кажется, задал вопрос. Молчите? — Лорд вгляделся в опущенные бледные лица, и в его голосе появилось отчётливое шипение: — Когда я найду виновника, могу пообещать, что этот день он запомнит надолго. Люциус! — практически рыкнул он. Малфой испуганно дёрнулся, но Лорд, не давая тому вставить ни слова, резко продолжил: — Это твой дом — что у тебя здесь творится?! Антонин, разберись с вором! — приказал он, развернувшись к окаменевшему за его плечом Долохову. — А не то я могу решить, что ты потерял хватку. И не сметь меня до вечера беспокоить!

Рабастан моргнул несколько раз, сбрасывая напряжение — а когда снова открыл глаза, свет и краски будто бы возвратились в комнату.

1) Оркнейские острова были полностью завоёваны викингами под предводительством Харальда I Прекрасноволосого. В 875 году под его твёрдой рукой было образовано графство Оркни, включающее также Шетландские острова, Гебридские острова, Фарерские острова и север основной части Шотландии — Кейтнесс и Сазерленд. Оркнейский архипелаг принадлежал Норвегии вплоть до 1468 года.

Особо стоит отметить небольшой остров Бирсей. Он расположен северо-западнее Мейнленда, с которым он был непосредственно связан в часы отлива, и туда даже сейчас можно дойти пешком, чем многие пользуются. С острова Бирсей открывается хороший обзор морских просторов, поэтому остров долгое время являлся надежной защитой от врагов. Бирсей был резиденцией ярла Торфинна в 1065 году, и его ближайших наследников позже. В «Orkneyinga Saga» особо подчеркивается, что Торфинн покончил с викингскими набегами, и упоминается также о том, что он предпринял паломничество в Рим и основал первый епископат на Оркнейском архипелаге.

— Ох ты ж, — выдохнул Долохов, когда дверь за спиной Тёмного Лорда беззвучно захлопнулась. Он пересёк библиотеку и без сил опустился в кресло аккурат между столом и антикварным глобусом, недра которого скрашивали холодные вечера не одному поколенью Малфоев. Отгоняя сонливость, он устало провёл руками по небритому невыспавшемуся лицу и окинул присутствующих тяжёлым взглядом:

— Ну что? У кого есть идеи, кто здесь настолько… — Долохову явно потребовалось усилие, чтобы в присутствии дамы избежать вертевшихся на языке крепких слов, — лишился остатков разума, чтоб устроить нам всем подобное развлечение? Мантия? Вот серьёзно?!

Рабастан напряжённо поморщился, встревоженно наблюдая за братом, тихо опустившимся на свой стул, и так сильно сжал уголь в руке, что тот треснул с коротким и сухим звуком. Рабастан отложил рисовальные принадлежности и тщательно вытер чистым платком перепачканные угольной пылью пальцы.

Долохов подавил внезапный зевок и сменил неприятную тему:

— До обеда ещё минимум час, а у меня внутри пусто, словно в чреве дементора, — ворчливо признался он, вытянув ноги. — Мордред знает, что за дьявольщина вокруг творится — ночка выдалась ещё та… приснится, так во сне от ужаса и околеешь.

— Ночь и правда, как вы, Антонин, выразились, выдалась ещё та, — неожиданно согласился с ним Трэверс, небрежно спускаясь по лестнице, и Рабастан заметил, каким внимательным взглядом одарил того Долохов. Похоже, и от него не укрылось, насколько Трэверс был сегодня непохож на самого себя, однако тот, привычно проигнорировав чужие взгляды, продолжил: — Я немало странного повидал в жизни, и могу вам сказать что бывает «странное», а бывает и «Странное», — он остановился на последней ступеньке и облокотившись рукой о перила замер. — Так вот, это было «Странное» как раз с большой буквы.

— Боюсь даже вообразить, — насмешливо откликнулся Роули, за которым сейчас был ход, — чем же может быть это «Странное с большой буквы» в твоей, Гектор, трактовке.

— То есть те загадочные и непостижимые вещи, — включился в разговор потягивающийся Мальсибер, — которые ты обычно разглядываешь, когда смотришь сквозь нас, тянут лишь на «странности с маленькой»?

Библиотеку наполнил смех — не столько весёлый, сколько исполненный облегчения, и напряжение, звеневшее в воздухе, стремительно начало спадать.

— Так, а что всё же случилось-то? — уточнил Мальсибер, устраиваясь поудобней в кресле. — Ну же, Трэверс, рассказывай, не томи! — попросил он. — До вечера это всё равно единственное развлечение, а там уже будет совсем не смешно и даже не весело, — Мальсибер сделал большие глаза и демонстративно подёргал воротник мантии. Скользнув по нему равнодушным взглядом, Трэверс небрежно прислонившись плечом к стене, запустил пальцы в свою белоснежную гриву:

— Вы знаете, Люциус, у вас всё-таки жуткий дом, — задумчиво начал он. — Моя семья много веков имела дела с разными, и отнюдь не самым светлыми сторонами волшебного мира… Вы, кажется, должны ещё помнить моего покойного деда, Сарпедона Трэверса, — желчно усмехнулся он. — Вот уж человек оставил после себя… репутацию — и это я сейчас говорю не о его буднях как разрушителя проклятий и отчаянного коллекционера тех милых вещичек, которые привели бы в ужас Визенгамот. Так вот, — Трэверс задумчиво хмыкнул, скрестив руки уже на груди, — этой ночью я видел самого пугающего полтергейста из всех, о ком мне доводилось читать даже в семейных хрониках, — он замолчал, и Рабастан краем глаза заметил, как нервно вздрогнул от этих слов Люциус.

Эйвери, отложив свой свиток, взволнованно переспросил:

— Полтергейст? Здесь?

— О да, — Трэверс улыбнулся загадочно и зловеще. — Оно пришло, холодное, словно январский лёд, — он говорил звучно, слегка нараспев, будто читая балладу, — сотканное из лунного серебра; со стальными змеями, извивающимися под просоленной бледной кожей. Окутанное тяжёлым запахом разложения и увядающих роз. Оно коснулось меня — и я не просто оцепенел, лишённый возможности протянуть руку к палочке… я словно онемел и оглох, и крик застрял у меня где-то в горле… — по его лицу пробежала мрачная тень, и Рабастан мог бы поклясться, что Трэверс вздрогнул. — Время будто остановилось, — продолжил тот, нервно оттирая что-то незримое со своей ладони. — Оно… кто знает, чем именно оно было — но оно словно пыталось забраться ко мне под кожу, и питалось моим теплом. Если бы, — он склонил голову набок, — я не поседел за тринадцать лет наедине со стражами Азкабана, то клянусь, что это произошло бы сегодня, — Трэверс замолчал, снова взлохматив когда-то в прошлом русую шевелюру, медленно пропуская пряди седых волос сквозь длинные пальцы, сжатые, подобно хищным когтям. А ведь они с Руди ровесники, задумался Рабастан, бросая взгляд на тёмные волосы брата, у которого седина проглядывала одинокими серебристыми нитями и едва обозначилась на висках. — Милостью Морганы и Мордреда, — всё так же размеренно продолжал Трэверс, — я пережил эту ночь и проснулся в холодном поту уже только когда рассвело. Разбитый и вымотанный, словно всю ночь уходил от аврорской погони, а ноги мои были выпачканы в земле, хотя я и не помню, чтобы покидал дом. Знаешь, Люциус, — сказал он, неожиданно твёрдо глядя Малфою в глаза, — тебе стоит всерьёз задуматься о проведении экзорцизма. Всё могло закончиться куда печальней, если бы твой полтергейст навестил кого-нибудь вместо меня. Не все в этом доме привыкли к визитам дементоров, — мрачно закончил он и Рабастан как наяву ощутил на себе холодные прикосновения покрытых струпьями рук, о которых не забывал ни на минуту.

— Полтергейст? — с недоверием пробормотал Роули, сложив под столом пальцы в охранительный знак от дурного глаза, видимо, и его рассказ пробрал до костей. — Только этого нам ещё и не хватало…

Рабастан тоже почувствовал себя неуютно, словно кто-то неведомый только что прошёл по его могиле(1).

— Ах, Гектор, мало ли что вам могло ночью привидеться, — со сдержанным скепсисом возразила Нарцисса и успокаивающе улыбнулась гостям.

— Странно, что все мы не видим что-нибудь жуткое по ночам, — поддержал её Мальсибер.

— Тем более, в последнее время, — тихо присоединился к ним Эйвери. — Ведь все же на нервах…

— Меня во сне преследует Грозный Глаз, — мрачно признался Долохов, — Так и вижу, как за спиной полыхает зелёным, словно в восьмидесятых при Крауче. Да и Азкабан через раз снится, — передёрнул он худыми плечами, прогоняя неприятную мысль. — И вот что я вам скажу, все мы тут по краю гуляем, но уж лучше режущее по горлу в бою, чем снова там заживо разлагаться.

— Мне сегодня тоже не слишком спалось, — неожиданно прозвучал хриплый голос Родольфуса — и все снова поспешили отвести взгляд, но его, похоже, это ничуть не смутило. — Полночи бродил по дому — и когда шёл мимо твоей, Гектор, комнаты, действительно почувствовал что-то, — он задумался, подбирая слово, — зловещее и тревожащее. Но меня смутила прежде всего тишина, — продолжил он. — В доме было необычайно, неестественно тихо. И вообще, — он прикрыл чёрного короля ладьёй, — эта ночь выдалась и в самом деле донельзя странной.

— И я… — Рабастан включился в беседу неожиданно для себя, но что-то внутри подсказывало, что это важно, — никак до рассвета заснуть не мог. Пытался рисовать, только вот, — он развёл руками, — уголь постоянно ломался — никогда прежде такого не было. Да и на бумаге выходило нечто в крайней степени непонятное и, честно говоря, довольно жуткое.

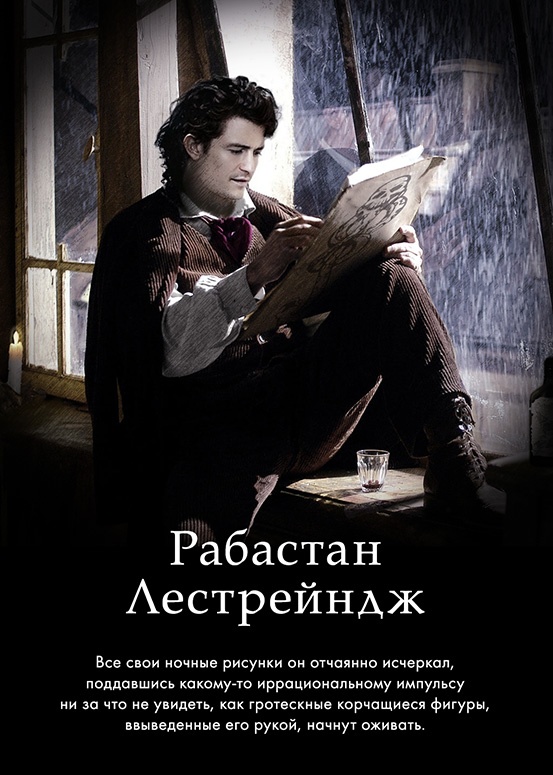

Ту часть, где все свои ночные рисунки он отчаянно исчеркал, поддавшись какому-то иррациональному импульсу ни за что не увидеть, как гротескные корчащиеся фигуры, выведенные его рукой, начнут оживать, Рабастан опустил, так же как и не стал распространяться о том, с каким трудом удержал себя от навязчивого желания добавить в переплетение изломанных тёмных линий немного цвета. Но, увидев сангину(2) в своих руках, он не смог выкинуть из головы образ засохшей крови, и багряные сполохи так и не выплеснулись на лист.

— А у меня за окном всю ночь зловеще скрипели ветки, — поёжился Мальсибер, и его голос отогнал от Рабастана тяжёлые образы — и, кажется, где-то в парке скорбно завывала банши, словно на ирландских болотах.

— А мне показалась, что эта скорбная духом банши вопила всё-таки в доме, — ухмылка, исказившая лицо Трэверса, была почти непристойной и злой. — И крики эти доносились во все уголки мэнора через любую дверь. Да и интонации эти ни с чем не спутаешь, но в кои-то веки предвещали они вовсе чью-то смерть и даже не пытки, хотя тут уже с какой стороны посмотреть…

Повисла напряжённая неловкая пауза, в которой мягкий и укоризненный голос Нарциссы прозвучал практически диссонансом:

— Полно вам, Гектор. Нам всем не спалось, что вовсе не удивительно. Господа, вы так долго сидите здесь, в четырёх стенах, что немного потерялись во времени. А стоило бы взглянуть на календарь — сказала она, ласково забрав газету из рук супруга и продемонстрировав передовицу им всем: «Сегодня, первого мая тысяча девятьсот девяносто шестого года, вступают в силу ранее принятые ограничения на вывоз растительного сырья…», — перевёл про себя Рабастан, вспоминая уроки французского и продолжил скользить по заголовкам взглядом — «Квиберонские квоффельеры… Фестиваль костров в Сен-Бриё…» — мозаика в его голове начала складываться, Нарцисса же мягко продолжила: — Минувшая ночь была ведьмовской или, если угодно, — Вальпургиевой. Образованным и достойным волшебникам стыдно не помнить таких вещей, — Рабастану показалось, что по лицу Долохова словно бы пробежала тень каких-то воспоминаний, однако тот промолчал, а Нарцисса мечтательно посмотрела в окно: — К тому же, ещё и новолуние. Кто-нибудь помнит школьный курс астрономии? Эта ночь необычайна вдвойне, — она тихо склонила голову на плечо мужу — и Рабастан заметил, как её губы сложились в нежную неуместно мечтательную улыбку, а в глазах блеснуло странное лукавое выражение, словно ей тоже было о чём промолчать.

1) Английская идиома «Someone is walking over my grave» — «Кто-то прошёл по моей могиле» означает что говорящий (будучи вполне живым) внезапно почувствовал дрожь. Произошла от более ранней народной легенды, согласно которой внезапное ощущение холода вызвано тем, что кто-то прошёл по месту, где когда-нибудь будет находиться ваша могила. Это поверье бытовало в народном сознании в Англии в средние века, когда граница между жизнью и смертью была куда менее чёткой, нежели сейчас. Что и отразилось в недвусмысленном поверье в обыденную связь между загробной жизнью на небесах или в аду и физическим миром живых.

В наше время, когда кто-либо умирает, мы обычно собираемся на поминки, на которых говорим о покойном. Средневековые плакальщики во время своих бдений говорили с покойным, веря, что их слова будут услышаны и поняты. Также предполагалось, что место последнего успокоения предопределено, и кто-то «прошедший по моей могиле», о котором говорится в поверье — реально существующая личность, которая действительно прошла по земле, в которой суждено упокоиться говорящему.

Самое раннее употребление этой фразы в печатном издании зафиксировано у Саймона Уэгстаффа (один из многочисленных псевдонимов Джонатана Свифта) в «Полном Собрании Изящных и Остроумных Бесед» 1738 года.

2) Сангина (фр. sanguine от лат. sanguis «кровь») — материал для рисования, особенно популярный в эпоху Возрождения. Изготовляется преимущественно в виде палочек из каолина и жжёной окиси железа. Наиболее известные работы сангиной — анатомические рисунки Леонардо Да Винчи.

Если бы кто-нибудь потрудился её спросить, то Нарцисса Малфой вряд ли смогла бы вслух описать, как жила последние месяцы. Какими словами она могла бы выразить своё беспомощное отчаянье, когда её дом — тот самый дом, которым она грезила с самого детства — словно в ночном кошмаре, медленно и мучительно превращался для неё в персональное воплощение преисподней. Комфортабельной преисподней, восхитительной и страшной тюрьмы с незримыми глазу решётками. Тюрьмы, из которой она не способна вырваться и при этом не истечь кровью, ведь цепями, что удерживали её здесь были близкие.

В тот день, когда Тёмный Лорд милостиво избрал их дом своей временной резиденцией, пусть внешне не изменилось практически ничего, стало невозможно отбросить тот факт, что из полноправной хозяйки она стала пленницей. Нарцисса со всем достоинством приняла правила этой игры и своё новое положение, обречённо радуясь лишь тому, что её сын в этот момент был вдали от дома, под защитой древних стен Хогвартса.

Ах, если он мог бы там оставаться на лето! Даже разлука не казалась Нарциссе слишком высокой ценой за безопасность сына. Но увы, эта жалкая беспомощная фантазия бессильна была воплотиться в реальность, достойную готического романа. И единственный способ, которым она могла защитить своё дитя — продолжать идеально исполнять в этом безумии свою роль.

Она сдержанно улыбалась зачастившим в их дом гостям, удерживая на лице маску светской учтивости, опускалась, склонив голову, в реверансах, не позволяя даже в мелочах выглядеть этому архаизму наигранным или же неуместным в высочайшем присутствии. И даже поздними вечерами в спальне, нежно прикасаясь к напряжённым плечам супруга, она запрещала лишний раз прозвучать вслух тревогам, изводившим её день за днём. Видит Мерлин, лучшее, что она могла сделать для мужа — оставаться тем единственным островком спокойствия, где он мог бы хоть на время укрыться от захлестнувшего их уютный домашний мирок шторма.

С самого момента своего возвращения Лорд словно испытывал Люциуса на прочность, раз за разом поручая ему по большей части грязные и опасные вещи, но в то же время требующие осторожности и ума.

Разумом Нарцисса, конечно же, понимала, что её муж, вероятно, был единственным из приближённых Лорда, кто имел достаточно связей, сил и возможностей для того, чтобы выбор раз за разом падал именно на него. Но сердце, сердце шептало иное: мотивы Лорда были куда безумнее и сложней. Нарцисса не питала иллюзий, насколько гибкую форму могла порой принимать мораль её мужа, но только она знала его достаточно хорошо, чтобы замечать за осторожностью тщательно скрытую неуверенность, а за фамильным малфоевским хладнокровием, по большей части, браваду. О да, Лорд успешно играл на страхах, желаниях и амбициях Люциуса, всё сильней и сильней размывая границы приемлемого и заставляя его делать то, на что прежде он вряд ли бы сам решился.

Нарциссе только и оставалось, похолодев, наблюдать, как Лорд проверяет пределы верности своего провинившегося слуги. Но как ей было заставить себя не видеть, как это неумолимо подтачивает Люциуса изнутри? Не чувствовать его болезненного надлома? Как деревья в лесу, сросшиеся корнями за много лет, они всегда остро ощущали друг друга, и сейчас ей приходилось на многое закрывать глаза, чтобы Люциус мог позволить себе сохранить хотя бы осколки гордости.

Она старалась не замечать, как он срывается на домовых эльфов из-за каких-то бессмысленных мелочей, как порой после ночи тяжело давшихся раздумий за запертыми дверьми фамильного кабинета позволяет себе выйти небритым к завтраку. Но уже к вечеру, окружённый заботой отчитывающегося лично ей пожилого Гридди, приводит себя в порядок и с побелевшим от беспокойства лицом ожидает очередных приказов своего… нет, их повелителя.

Но тяжелее всего было видеть, как Люциус часами сидит, замерев в кресле, и глядит в одну точку, кажется, практически не моргая. Как вздуваются от напряжения вены у него на висках, и как он устало роняет голову, не находя в себе сил прийти какому-нибудь решению. В такие моменты всё, что оставалось Нарциссе — просто быть рядом, осторожно принимая на себя хотя бы часть ноши, которая грозила его вот-вот раздавить.

Пророчество, пылившееся в недрах Отдела Тайн, словно дамоклов меч висело над её мужем с лета. Раз за разом Люциус предпринимал отчаянные попытки его добыть, и каждый раз все усилия оборачивались для него крахом. Последствия же этих попыток расходились, словно круги по воде, и чем дальше, тем опаснее становилась эта ситуация в целом: и без того небезграничное терпение Лорда готово было показать дно, хотя порой Нарцисса ловила себя на мысли, что промахи её мужа доставляют ему какое-то особое извращённое удовольствие, о причинах которого ей не хотелось даже задумываться.

Напряжение достигло своего апогея накануне Сочельника. День выдался суматошным, и Нарциссу закрутил целый хоровод дел. Отдав эльфам на кухне последние распоряжения, она уже собиралась подняться к себе, но прежде следовало отыскать мужа.

Она сразу поняла, что случилось что-то из ряда вон, лишь по тому, насколько сильно он сгорбился. Нарцисса могла поклясться, что в тот момент, когда он поднял на неё взгляд, в его покрасневших усталых глазах застыло такое отчаянье, что она практически задохнулась. Пронзившая Нарциссу ледяною иглой тревога за сына заставила её броситься к нему и опуститься перед ним на колени, только бы он не отводил глаз.

— Люци, пожалуйста, не молчи! Что-то случилось с Драко?

Она смогла вновь дышать, только когда Люциус покачал головой, а затем сполз к ней со своего кресла. Он искал в её объятьях защиты и утешения, словно ребёнок, и она укрыла его от всего мира у себя на груди. Они сидели на полу у затухающего камина и молчали, пока им вновь не сделалось тепло.

Позже он нервно стискивал её руки, и срывающимся шёпотом рассказывал об очередной неудаче с Отделом Тайн, о едва не истёкшем кровью Артуре Уизли и последних вестях из госпиталя Святого Мунго. Нарцисса даже сперва не уловила, радуется ли он тому, что произошло, или напуган до дрожи. Лишь когда в его полной смятения сбивчивой речи прозвучало имя того невыразимца, Нарцисса поняла, почему её муж непрестанно твердит, что погиб, если тот несчастный окончательно придёт в себя и даст против него показания.

— Неважно, кто придёт за моей головой первым, — лихорадочно шептал он, сминая в руках складки её домашней мантии, — Лорд не простит мне ещё одного фиаско. Я подвёл его… Мерлин, я подвёл вас… — они, не сговариваясь, посмотрели куда-то вверх, где сейчас на втором этаже спал их сын.

Под напором этого горячечного потока слов Нарцисса застыла в каком-то бессмысленном стылом оцепенении. Наверное, у неё просто уже не было сил отчаиваться, и она словно по инерции подумала сначала о том, что нужно будет пересмотреть список адресатов для рождественских поздравлений и отклонить приглашение на ужин у Паркинсонов. Угли в камине давно прогорели, и Нарциссе показалось, что в комнате стало холодно, словно зима с улицы ворвалась в дом — а может быть зима ворвалась в её сердце? Мерлин, Моргана и Основатели, всего лишь один человек парой слов мог уничтожить её семью. Она сама удивилась тому, насколько легко ей удалось в этот момент сделать выбор. Нарцисса нежно погладила мужа по колючей щеке, и Люциус вопросительно приподнял брови.

Ей потребовалось всего несколько минут тишины, чтобы элегантное и смертельное решение оформилось в её голове. Имела ли она право вообще выбирать между жизнью незнакомого беспомощного человека и выживанием своей семьи? «Нет…», — ответила бы ещё полгода назад какая-то часть её разума… «Не знаю… Не хочу выбирать…», — бессильно шептала бы она ей. «Да», — безжалостно отозвалась в ней кровь Блэков тем вечером.

Стоило лишь усилием воли задушить в себе оставшиеся сомнения, как изящная головоломка из рождественской суеты и списка благотворительных мероприятий сложилась сама собой. Оставалось лишь подключить свои познания в садоводстве.

Когда Нарцисса отдала аккуратно пересаженный отросток дьявольских силков своему мужу, то не испытала ничего, кроме облегчения и усталости. Даже руки у неё не дрожали, пока за завтраком в них не оказался свежий выпуск «Пророка». Но и тогда она смогла удержать лицо, не выдав захлестнувшее её горькое — не сожаление, нет — смирение перед меньшим злом.

Она знала, что их счастливая и безмятежная жизнь подошла к концу, ещё когда на предплечье её мужа ожила метка. Нарцисса гнала от себя прочь воспоминания о тех днях, когда носила под сердцем Драко. «Это только политика, дорогая» — уверял её Люциус, откладывая подальше точно такой же пахнущий типографской краской утренний номер, чтобы свежие некрологи не попали ей на глаза до завтрака. Мерлин, как же её тошнило тогда от этого едва ощутимого запаха; хуже, пожалуй, был только тяжёлый приторный аромат лилий на похоронах Эвана. Её едва не вывернуло в утопающую в цветах могилу кузена, когда до неё дошла очередь швырнуть туда горсть земли, но тогда Нарцисса уже не могла списать эту оскорбительную неловкость на изводивший её токсикоз, так как Драко терзал своим плачем всех обитателей мэнора уже полгода. И если бы, как все дети, он кричал, когда хотел есть — но нет, он кричал потому что не хочет! Насколько же проще было его защитить тогда — достаточно было взять хныкающего, сонного сына на руки и скрыться в камине. Пусть она часто спорила, когда Люциус выпроваживал её к матушке и отцу, но тогда, тогда у неё был выбор… ну или так ей по крайней мере казалось.

«Всё познаётся в сравнении», — писал тот француз, и Нарцисса, которая пролистывала на старших курсах его труды скорее от светской скуки, теперь могла лишь покачать головой, признавая всю глубину этой вполне очевидной мудрости.

Воспоминания о тревожных и мрачных днях её прошлого тускнели и выцветали на фоне кромешной тьмы, которую принёс с собой Тёмный Лорд, вернувшись оттуда, откуда возвращаться не принято. Эти месяцы, прошедшие с его возвращения, казались Нарциссе самым тёмными за всю прожитую ей жизнь. В каком-то смысле, это, пожалуй, и было истиной, ибо даже ту милосердную тьму, в которую они все погрузились, Лорд, словно в подарок на прошедшее Рождество, осветил пламенем преисподней.

Ад вырвался на свободу из стен тюрьмы, и первыми мрачными вестниками, подобно стае стервятников, налетели авроры. Нет, они не обшаривали, словно в дешёвой бульварной прозе, каждый уголок мэнора, выворачивая шкафы и топчась по похрустывающим под их ногами осколкам сервиза. Они были сосредоточены, насторожены и мрачны, но притом невообразимо корректны. Если бы ситуация была иной, то Нарцисса, возможно, даже смогла бы посочувствовать тому политическому давлению, которое на них оказывала администрация Фаджа. Но они пришли с обыском в её дом именно тогда, когда Люциус был настоятельно приглашён в Министерство. Поэтому вместо сочувствия она могла предложить только чай, как требовала того вежливость.

— Увы, о судьбе сестры, её мужа и деверя мне известно лишь то, что было освещено в прессе, — прохладно отвечала она задумчиво потиравшему квадратную челюсть Робардсу, расположившемуся в малой гостиной, пока его люди осматривали дом с таким напряжённым вниманием, словно пробирались через заросли ядовитой тентакулы.

Нет, конечно, авроры вряд ли надеялись отыскать укрывающихся беглецов, иначе их должно было быть куда больше, но, похоже, не теряли надежды набрести хоть на какую-нибудь стоящую подсказку. Увы, даже старых платьев Беллатрикс они не смогли бы сейчас найти: Нарцисса упаковала её вещи — всё, от белья до шпилек — несколько дней назад, и не имела ни малейшего представления, где они воссоединились с хозяйкой.

Она невозмутимо пила свой чай, бесконечно отвечая на одни и те же вопросы, и чувствовала, как от них начинает болеть голова. Пожалуй, если бы в тот момент Тёмный Лорд решил, что настало подходящее время заявить о себе и отрыто начать войну, Нарцисса была бы ему признательна. Пытка закончилась, когда за последним аврором с лязгом захлопнулась кованая створка ворот, и Нарцисса смогла облегчённо выдохнуть. Она поднялась к себе прилечь, даже не думая в тот момент, что это была всего лишь прелюдия.

Если розы не обрезать, они зачахнут и выродятся. Если перестать постригать кустарники, сад заглохнет. Если игнорировать сорняки, то они задушат даже алихоцию(1). А если хозяйка не может справиться со своим домом, то он рано или поздно непременно превратится в вертеп. Трудно было спорить с Вальбургой Блэк, когда она кипела желанием излить свою житейскую мудрость на близких. Впрочем, и во всех остальных случаях спорить или же просто отстаивать своё мнение в её присутствии было решительно невозможно, так как зачастую тётушка слышала лишь себя. Нарцисса никогда и не спорила, но всегда выражала вежливый интерес и обычно дослушивала её гневные филиппики до конца. Теперь же она ловила себя на мысли, что в её внутреннем монологе всё чаще звучат не только знакомые интонации, но и эпитеты, на которые тётя Вальбурга была щедра даже в те дни, когда одиноко умирала в пустом лондонском особняке по несуществующему теперь адресу.

Авроры навещали её дом ещё дважды, и Нарцисса каждый раз скупо делилась с ними всей той бесконечно утомившей её неопределённостью, в которой она сама пребывала. Но в то же время она не могла не выдохнуть с облегченьем, будучи на какое-то время предоставлена сама себе; настроения, царившие по всей Волшебной Британии, не располагали к светским визитам, да и Тёмный Лорд до середины января не баловал Малфой-мэнор своим присутствием, пропадая где-то ещё. Там, где ему действительно были рады.

Когда же он, наконец, изволил разделить эту радость с её семьёй, Нарцисса испытала малодушный порыв последовать примеру дядюшки Ориона: наглухо запереть дом и не просто отгородиться от всего мира, а исчезнуть вместе со всем родовым гнездом. Но она всё же смогла преодолеть это краткое мгновенье невольной слабости, возникшее в тот момент, когда порог перешагнул первый из тех гостей, которым обычно не принято отправлять приглашений. Однако закрыть перед ними дверь было для неё просто немыслимо, и не только потому, что ни Люциус, ни она сама не посмели бы возразить Лорду — нет, были вещи, на которые она не могла пойти. В отличие от покойной Вальбурги Блэк, Нарцисса никогда не смогла бы отрезать от себя часть семьи и жить с этим, утопая в чувстве вины и горечи.

Когда она увидела Беллатрикс впервые за много лет после того чудовищного суда, Нарцисса заледенела от ужаса: это измождённое, выцветшее создание с гривой спутанных и не слишком чистых волос, с выпиравшими острыми скулами на обтянутом суховатой кожей лице, с глазами, в которых неугасимо горело мрачное фанатическое безумие, просто не могло быть её дорогой сестрой.

Родольфуса Нарцисса тоже узнавала с трудом. Как мало сохранилось от того крепкого, немногословного и надёжного, каким она его помнила, человека, в этом загнанно озирающимся незнакомце! Он словно ни на шаг не желал отойти от жены, которая, казалось бы, не замечала вокруг себя никого, кроме своего повелителя, но в то же время рвался удержать рядом брата; впрочем, тот и не пытался никуда уйти. Рабастан был пугающе тихим: его капризные губы застыли в каком-то смазанном выражении между страданием и улыбкой, и сам он казался каким-то неподвижным, ненастоящим, словно маггловский рекламный плакат, выгоревший на солнце. Один из тех, что приводили Нарциссу в недоумение каждый раз, когда ей приходилось бывать в Сити.

Мальсибер, Ойген Мальсибер, который отпечатался в её памяти смешливым обаятельным юношей, замер, неуверенно прислонившись плечом к стене. Мертвенно-бледный, кутающийся в явно чужую мантию, с которой текла вода, он напоминал скорее инфери, нежели кого-то из мира живых; вот только мертвецы не могут, задыхаясь, хрипеть, пытаясь удержать мучительный приступ кашля.

За его ссутулившейся спиной маячили остальные: подозрительные, затравленные, измученные, но в то же время готовые убивать, и все как один несущие на себе неизгладимый отпечаток липкого азкабанского сумасшествия. Нарцисса внутренне содрогнулась, но нашла в себе мужество поприветствовать своих гостей, как того требовали приличия, и не допустить фальши, которой они не заслуживали.

Очередную речь Лорда она практически пропустила, глубоко погрузившись в раздумья: да, некоторых из гостей ей было жаль до боли в стиснутых пальцах, до слёз. С кем-то она была не слишком близко знакома, а кто-то и прежде вызывал у неё безотчётный страх; но, так или иначе, Нарциссе предстояло поселить в доме семерых человек, хотя из газет она отчётливо помнила, что беглецов было больше. Однако вопросы можно было задать потом, а сейчас отдых, горячий чай и внимание требовались не только им, но и мужу, который выглядел бледнее обычного.

«Если что-то должно быть сделано, оно должно быть сделано хорошо или же безупречно, — наставляла их в детстве матушка, — иначе не стоило этим даже утруждать рук». В этом и заключались, по её мнению, честь и гордость дочерей дома Блэк, среди которых Нарцисса всегда считалась самой прилежной.

Кажется, последний раз так много гостей и по такому не слишком приятному поводу им пришлось принимать после смерти Абраксаса Малфоя. Попрощаться и проводить её свёкра в последний путь съехались родственники и друзья семьи с обеих сторон пролива, и некоторые задержались после траурной церемонии. Кому-то из старшего поколения требовалось прийти в себя и дождаться заказанного портала, кто-то вместе с Люциусом утрясал дела, но все они рано или поздно разъехались.

Тем вечером в январе Нарцисса даже предположить не могла, как долго ей предстоит принимать гостей в этот раз. Но она с достоинством продолжила играть свою роль хозяйки дома — внимательной и любезной, успевающей следить за тем, чтобы еда подавалась вовремя, простыни были чистыми и прохладными, а эльфы незаметными и готовыми услужить.

Она старалась не замечать, что творится за закрытыми дверями гостевых спален, и ворчливый тётушкин голос, звучащий в её голове, напоминал, что это касалось её в той же степени, как если бы она распоряжалась сомнительной репутации пансионом для бывших каторжников. Будь то крики во сне, обугленные обои, или Северус Снейп, выскакивающий из камина поздними вечерами с целой батареей лечебных зелий, и, конечно же, требующий от Нарциссы, чтобы регулярный приём контролировала она, так как с него хватит уже того, что он их варит в таких количествах, словно собирается открывать аптеку. Она, конечно же, выслушивала его ворчание, направленное вовсе не на неё, но на всю вызывавшую у Снейпа стойкое отвращенье вселенную, и особенно тех, кто сидит по своим особнякам, пока он должен, словно сопливый мальчишка, мотаться камином через всю Англию. Нарцисса сочувственно наклоняла голову, а затем провожала до комнат его непрошеных пациентов, которые тринадцать лет переносили в тюрьме тяготы и лишенья. Нарцисса, разумеется, не сомневалась в компетентности Северуса, но всё же думала что нужно непременно пригласить к сестре профильного целителя, так в том, что касалось женских дел, на его опыт вряд ли стоило полагаться, а сама Белла вряд ли даже снизошла до того, чтобы о подобном заговорить, хватало и проблем с её необузданной, вырывавшейся на свободу магией.

Нарцисса проходила по коридорам и старалась не вздрагивать, ощутив в воздухе сладковатый аромат дыма, или же почувствовав на себе чужой и не всегда дружелюбный взгляд. Антонин Долохов, и прежде не имевший постоянного дома, принял приказ Лорда оставаться в Малфой-мэноре как нечто само собой разумеющееся. Этот давно уже немолодой, болезненно тощий, но резкий и внимательный человек пугал Нарциссу и раньше, а теперь он неслышно ходил по дому, оставляя за собой отчётливый алкогольный шлейф, но в то же время казался патологически настороженным и чересчур собранным. Он первым пришёл в себя и стал покидать дом по приказу Лорда. Нарцисса не хотела ничего знать о том, где именно и чем он бывает занят; с неё хватало уже и того, что она узнавала о привычках своих гостей против воли.

В противовес Долохову, Августус Руквуд своих комнат практически не покидал. Как и Антонину, идти ему было буквально некуда — небольшой квартиры в Косом, насколько знала Нарцисса, и небогатого своего имущества, основную ценность которого составляли рабочие дневники и книги, он лишился сразу после ареста. Вещи конфисковал Отдел Тайн, а в квартире, как узнавал Люциус, давно проживали другие люди.

Пожалуй, из всех гостей, он был наиболее задумчивым, каким-то озадаченно вежливым, но до дрожи нормальным, отчего казался ещё более странным, чем когда-то давно. Он старался не беспокоить её лишний раз и излагал свои пожелания письменно. Эти аккуратные, почти формальные списки, составленные в строгом алфавитном порядке, часто ставили эльфов в тупик, и, конечно же, они, взволнованно дёргая себя за уши, приходили с ними к Нарциссе. Она устало вздыхала, понимая, что если и может помочь с печатными изданиями и несколькими комплектами скромного хлопкового белья, которое, как выяснилось, предпочитают пожилые невыразимцы, то с какими-то загадочными ингредиентами или вещами, какие она не могла иногда даже вообразить, ей приходилось искать помощи Люциуса, такого же растерянного, как эльфы.

Нарцисса уже привыкла не напрягаться и практически не замечать сидящего на подоконнике в любую погоду распахнутого окна Гектора Трэверса; он, кажется, не отрываясь всегда смотрел вниз, на сад, и, в свою очередь, тоже старался не замечать Нарциссу. Не видеть взглядов, которые её сестра умоляюще бросает на своего Лорда — куда более говорящих и воспалённых, чем Нарцисса когда-либо помнила. Она принимала как должное всегда горящий свет в комнате Рабастана и постоянно, даже теперь, когда на смену морозам пришла тёплая в этом году весна, топящийся камин в комнате Мальсибера, и лоретку, согревающую его по ночам.(2) Что уж говорить о шныряющих по углам змеях и крысах, с присутствием которых Нарцисса тоже была вынуждена мириться.

Но, пожалуй, самой большой из жертв и самой тягостной из обязанностей стали для неё вечера. Прежде это было мирное время, когда за ужином собиралась её семья — они с Люциусом и Драко — в те дни, когда сын бывал дома. Они разговаривали обо всём: о том, что случилось за день или же наоборот, не случилось, они говорили о книгах и планах на будущее, о квиддиче, стабильности галлеона и многих-многих, вещах из которых складывалась их жизнь. Никто никуда не спешил, и Нарцисса наслаждалась этим уютным домашним спокойствием.

Теперь же каждый из вечеров напоминал раз за разом повторявшийся обречённо злой водевиль, в котором Тёмный Лорд неизменно выступал режиссёром, а на саму Нарциссу ложились обязанности приготовить сцену и подходящий к случаю реквизит. Состав приглашённых менялся, но разговоры о том, что Люциус наедине с горькой иронией называл не иначе как «наша борьба или беседы о текущей политической ситуации и ближайших задачах, которые нам всем предстоят», повторялись пусть не дословно, но сводились всегда к одному и тому же.

Порою Нарцисса думала, что, возможно, она просто больна и спит; ей снится постоянный и никак не заканчивающий кошмар, в котором волшебников не интересует более ничего, кроме истребления других волшебников и безуспешных попыток избавиться от одного-единственного сироты. И тогда она благодарила высшие силы, что её сын был счастливо зачат в начале осени. Случись это уже в конце, ближе к зиме — даже думать о том, как могла бы сложиться его судьба, было страшно. Родись он на излёте июля, был бы он жив до сих пор?

В тот раз Нарцисса прокусила губу до крови, а потом, незаметно залечив это предательское свидетельство слабости, как ни в чём не бывало передала мужу соль и устроила свою руку у него на колене. Она и сама в тот момент не знала, кто из них кого поддерживает сильней, и была ему благодарна уже за то, что он просто рядом.

Вероятно, и минувший вечер затерялся бы в череде других, но Нарцисса уже слишком близко подошла к тем границам, которые очертила когда-то сама для себя, и теперь они рассыпались с немелодичным стеклянным звоном.

1) Алихоция или Гиеновое дерево (англ. Alihotsy, Hyena tree) — это магическое растение, листья которого содержат в себе фермент, способный вызывать сильную истерию и неконтролируемый смех.

2) Подробнее об этом возмутительном факте можно узнать из истории "Лекарство для озябшей души"

Думается, во всём была виновата усталость. Нарцисса всегда хорошо осознавала свой долг и исполняла свои обязанности, но даже самый глубокий колодец однажды может показать дно. Она устала от страха и устала от этого постоянного напряжения; она устала от того, что в её доме было так много людей, и все они требовали к себе внимания.

Дни тянулись до наступления темноты в каком-то выматывающем рваном ритме, и Нарцисса чувствовала, что задыхается, словно её плечи пурпуром укрыла одна из тётушкиных мантий-душительниц. И мало было просто дожить до вечера — нужно было его пережить, а заодно проследить, чтобы очередной ужин в узком или, наоборот, широком кругу прошёл пристойно и правильно, даже если Беллатрикс снова начнёт вести себя вызывающе, или у Лорда случится одно из его особенных настроений, когда ему казалось, что его окружают трусы, предатели и враги. Иногда Нарцисса задавалась вопросом, так ли уж он неправ? Сколькие из тех, кто вынуждены стоять перед ним на коленях и клясться в верности, делают это столь же неискренне, как и она сама? Она уже почти ненавидела весь этот фарс, но даже ненависть требовала от неё лишних сил, поэтому Нарцисса ограничивалась тлеющей глубоко внутри досадой.

Готовиться стоило начинать днём: продумать, что уместно подать к столу и, конечно, определиться с рассадкой. Увы, гостей приглашала не она и даже не Люциус, поэтому до конца быть уверенной, кто именно нанесёт визит, было сложно, как и предполагать, кого Лорд пожелает видеть рядом с собой или, наоборот, накажет немилостью. Нарциссе оставалось лишь гадать, перебирая в голове самые очевидные варианты, смутно сожалея о том, что в школе она так беспечно пренебрегла прорицаниями. Идея того, что искомые ответы можно было бы получить, просто заварив чашку чая, начинала удивительно подкупать, но каждый раз Нарцисса возвращалась в своих мыслях к тому уже ненавистному ей пророчеству, и у неё опускались руки.

Пожалуй, в какой-то момент желание просто остановиться и выдохнуть стало настолько сильно, что вместо того, чтобы в очередной раз выбирать между пуляркой и говядиной с розмарином, Нарцисса, припомнив, что подавали в прошлую пятницу, приказала эльфам банально всё повторить, слегка изменив сервировку, а сама устроилась у камина с романом самого лёгкого содержания, в который ушла с головой.

Конечно, она даже и не задумывалась тогда, что бунт чаще всего начинается именно с мелочей; но если он уже начался, то остановить его практически невозможно. Никто в тот вечер даже не обратил внимания на её небольшую выходку, и это в каком-то смысле развязало ей руки. В конце концов, даже те, кому не довелось повидать Азкабан изнутри, обычно не обращали внимания ни на столовое серебро, ни уж тем более на салфетки, а некоторые даже на то, что пьют. Нарцисса готова была поклясться, что брат и сестра Кэрроу не заметят, даже если и так не самое лучшее из столовых вин, которое теперь непременно оказывалось рядом с ними, разбавить великаньей мочой. Или, например, соком дурмана, хотя лучше подошёл бы, наверное, олеандр, буйно цветущий в оранжерее. Последнее время Нарциссу нередко посещали фантазии, как все гости за столом — мёртвые и недвижные — лежат с побелевшими лицами на тарелках, а они с Люциусом неспешно ужинают в тишине и обсуждают погоду. Эти мысли были опасны, и Нарцисса гнала их из головы, но сладкие ягоды белладонны всё настойчивее просились в джем.

За холодной и полной разочарований зимой в Уилтшир пришла весна с её легкомысленным нежным солнцем, которое внезапно сменялось затяжными дождями и грозами, словно сама погода подстраивалась под настроение, царившее в особняке. Минувший вечер не предвещал ничего нового — гостей ожидалось немного: планировал заглянуть Теодор Нотт, и принести свежие новости из Министерства Яксли.

По уже успевшей сложившейся традиции обитатели дома начали подтягиваться заблаговременно, коротая время за аперитивами и беседой. Тёмный Лорд не особенно жаловал опоздавших, и никому не хотелось бы появиться в столовой после него. С другой стороны, сам Лорд относился к чужому времени по-монаршьи щедро и не утруждал себя лишней точностью.

Корбан Яксли вышел из пламени в половине восьмого, когда собравшиеся от тем возвышенных перешли к насущным — как будто сезонные работы в саду и в самом деле были хоть кому-нибудь интересны, кроме самой Нарциссы и, пожалуй, Родольфуса. Когда-то он мог похвастаться одним из самых роскошных яблоневых садов в Волшебной Британии; впрочем, собеседником он всегда был не слишком-то многословным, и из него удалось выжать едва ли десяток слов.

Немного позже к воротам мэнора аппарировал Теодор Нотт-старший в компании своего эльфа, за которым плыла по воздуху большая корзинка для пикника. Нарцисса уже привычно распорядилась отправить припасы на кухню, и эльф исчез. Нет, прокормить дюжину человек Малфои были, конечно же, в состоянии, но о какой скрытности тогда можно было бы говорить? Закон Гэмпа был непреложен как мироздание, и его пока не удалось обойти практически никому, зато возросшие счета от поставщиков могли послужить источником лишних слухов. Если уж во «Встречах с вампирами» Гилдерой Локхарт вычислил по ним целый клан, то странно было бы ожидать глупости и небрежности от авроров. Этими тревожными соображениями Нарцисса и поделилась с мужем; а тот, в свою очередь, сумел её опасения разрешить, с присущими всем Малфоям изяществом переложив проблему на плечи остальных членов их небольшого джентльменского клуба.

Теодор предложил ей руку, и они чинно проследовали вдоль идеально постриженных тисов к парадным дверям. Нотту Нарцисса обычно бывала рада: он относился к тому типу людей, которые создают особую атмосферу вокруг себя, где бы ни появлялись. В любом обществе он мог бы считаться душой компании, но в то же время никогда не был в центре. Он всегда мог рассказать уместный по случаю анекдот или поделиться свежими новостями, к тому же, был превосходным слушателем. С консерваторами он держался консервативно, а в более молодой компании мог позволить себе высказывать и достаточно неожиданные идеи, но при этом всегда сохранял тот безобидный налёт старомодности, чтобы его слова воспринимались не серьёзней, чем светская болтовня.

Однако, Нарцисса никогда не обманывалась на его счёт: он был незаменимым союзником в политических играх Люциуса, но противником мог стать пугающим. Для человека, который никогда не стремился открыто разделить с кем-то власть, он был превосходно осведомлён о расстановке сил и семейных делах почти всех членов Визенгамота; и там, где Люциусу приходилось пускать в ход угрозы или кошелёк с галлеонами, Нотту хватало нескольких туманных намёков и пары неофициальных бесед.

Да, он был прекрасным слушателем, но попадая под очарование дядюшки Теодора мало кто вспоминал не только о его превосходной памяти, но и о небольшом частном архиве, который не принято было упоминать вслух. Как не принято было и произносить вслух «шантаж». Шантаж — грязное и вульгарное ремесло, в то время как Теодор Нотт превращал каждые переговоры в искусство.

Но Нарцисса знала его и с совсем другой стороны: вот уже почти что шестнадцать лет вдовец Теодор Нотт растил в одиночестве сына — Теодора-младшего — уравновешенного и разумного юношу, который учился с Драко на одном курсе. Как мать, Нарцисса бы предпочла, чтобы её сын меньше крутился с Грегори и Винсентом и больше общался с ним, но полагала, что Драко сам волен определять свой круг общения и мудро не вмешивалась в дела сына — тот мог быть таким же упрямым как Люциус в свои худшие дни, но хладнокровия ему всегда не хватало. И как же она была благодарна Моргане и Мерлину, что пасхальные каникулы давно подошли к концу, и Драко снова был вдалеке от дома и его нынешних обитателей. Пожалуй, всех.

За время её отсутствия обстановка в гостиной успела перемениться и утратить остатки непринуждённости — часы показывали уже десять минут девятого, и напряжение в воздухе можно было бы черпать как пунш. Впрочем, изменения коснулись и самого общества: кажется, в гостиной не хватало нескольких уже привычных Нарциссе лиц. Руквуд сегодня отсутствовал — отбыл по какому-то поручению, о чём потрудился уведомить её ещё утром очередной запиской. Куда подевался Трэверс, Нарцисса догадывалась и была благодарна уже за то, что своим нездоровым привычкам он придавался в одиночестве и в саду, а возвращаясь в дом, не приносил с собой даже едва уловимого запаха сигарет. Однако, беспокоиться за него Нарцисса оставила его крёстному — куда сильней её волновало отсутствие Беллатрикс. Впрочем, и этот вопрос вскорости разрешился.

Лорд изволил задерживаться ещё четверть часа, но затем стремительно вошёл в сопровождении хмурого Долохова и её сестры, на лице которой читалась плохо скрытое раздражение. Такая гримаса часто кривила лицо Беллатрикс в детстве, когда родители строго отказывали ей в каком-нибудь сумасбродстве или лишали сладкого и метлы. С тех пор запретить ей что-либо мог только один человек, да и человек ли? Вместе с тем, с Лордом не было ни Петтигрю, ни этой его зловещей рептилии Нагини, от одного вида которой Нарцисса практически цепенела, но почему-то осадок страха под сердцем никуда не делся. Постаравшись ничем не выдавать своих мыслей, она дала знак подавать закуски и проследовала со всеми в столовую.

В свои лучше дни за длинным столом Малфой-мэнора легко умещалось до сорока человек, сегодня же их было всего лишь десять. Да, теперь всё были в сборе — Трэверс успел, проскользнув в дверь последним, пристроиться с краю, когда все уже заканчивали рассаживаться, и Нотт галантно придвинул Нарциссе стул(1). Он наградил сына своего покойного друга укоризненным взглядом, и тот виновато прикрыл глаза. Вечер предстоял длинный, и Нарцисса утешала себя лишь тем, что в присутствии крёстного, единственного близкого ему человека, Трэверс, как правило, не позволял себе ничего лишнего. Впрочем, в тот момент она почему-то даже не могла точно определиться, что именно следовало бы вложить в это «лишнее», учитывая собравшихся за столом.

Говорили, как всегда, о политике. Нарциссе не то чтобы не было до неё дела, скорее, она была ей слишком утомлена, и значительно больше её волновало, чтобы ужин прошёл если уж не достойно, то, по крайней мере, достаточно респектабельно.

— Фадж напуган, — докладывал Яксли, расположившийся по правую руку Лорда, там, где обычно сидела за ужином Беллатрикс. — Ему проще поверить в заговор против себя и в то, что Дамблдор метит в его кресло, чем в то, что вы, господин, снова среди живых, — Яксли задумчиво помешал консоме. — На этом мы можем сыграть, но, — он постучал ложкой о край тарелки, — со Скримджером всё обстоит куда сложнее: с одной стороны, Аврорат и Департамент Правопорядка затыкают всем неугодным рты, но с другой — роют землю как стая нюхлеров в поисках беглых каторжников и убийц, — он кивнул сидящему напротив него Долохову. Тот как раз положил в рот кусок холодной говядины, и Нарцисса рассеянно наблюдала, как методично двигаются его челюсти и с какой отчаянной подсердечной ненавистью Антонин смотрит на свой бокал. Вино он не признавал как класс, но при Лорде никогда не позволял себе ничего крепкого и за вечер его бокал пустел едва ли на треть.

— Для них это дело чести, — тем временем продолжил Яксли. — К тому же, Амелия Боунс скорей примет сторону Дамблдора, и в вопросах обеспечения безопасности будет действовать непреклонно. Она сменила Крауча на этом посту и вынесла неплохой урок как из его ошибок, так и из его побед. Однако, она куда умнее…

— Того, кто не желает склониться, всегда можно сломать, — негромко оборвал его Тёмный Лорд, и над столом, повисла тяжёлая тишина, которую неожиданно разорвал смешок.

— Ох, она, наверное, так скучает, — Беллатрикс небрежно покатала виноградину между пальцами. — По брату и этим своим милым племянникам. Разве не стоит помочь им встретиться, наконец? Семейные узы — это же так чудесно! — тонкая кожица лопнула, и виноградный сок испачкал ей пальцы. Визгливый смех Беллатрикс разнёсся по комнате, и Нарциссу практически затошнило. Каждый раз они обсуждали живых людей, словно отбраковывали скот на бойне. Пожалуй, она больше не съест сегодня и ложки этого консоме: зеленоватый оттенок показался ей столь же отталкивающим, как и привкус. (2)

— Позже, — холодно проговорил Лорд, и Беллатрикс опасно прищурилась. — Непременно, — добавил он несколько мягче. — Но позже. — Недосказанность, повисшая между ними, была ощутима всем.

— У мадам Боунс есть ещё один брат, — поспешил вклиниться Яксли. — И племянница. Возможно, если попробовать надавить через них…

— Не стоит пока, это может помешать более важным планам, — Лорд побарабанил пальцами по столу. — Что ещё слышно из её департамента?

— Полагаю, имеет смысл присмотреться к Тикнессу, — осторожно ответил Яксли, а затем пояснил: — Пий Тикнесс, заместитель Амелии. Особой инициативностью похвастаться он не может, зато исполнителен. Мадам Боунс выдрессировала его превосходно.

Лорд сделал глоток воды — он всегда пил лишь воду, и тарелка его оставалась пустой, словно он не нуждался в пище — и перевёл вопросительный взгляд на Нотта.

— Холост, живёт один — поспешно ответил тот и, отложив прибор, погладил свою аккуратную бороду. — Друзей у Тинкесса почти нет, в основным бывшие одноклассники. Даже привычки у него слишком скучные, чтобы о них говорить. Зато старательный и почти всё время на службе. Случись что с мадам Амелией, и несложно будет устроить, чтобы Департамент Правопорядка остался именно на него.

— Хорошие исполнители нам нужны, — милостиво кивнул Лорд. — Мне же не нужно тебя учить, как сделать его ещё усердней? — он снисходительно посмотрел на Яксли. Тот с трудом удержал непроницаемое выражение на своём грубом лице и почтительно склонил голову. Восемь из десяти, оценила его попытку Нарцисса, зная, насколько смятой окажется накрахмаленная салфетка, скрытая ото всех столом.

Ужин продолжился вполне заурядно, разве что Беллатрикс прикладывалась к бокалу чаще и смеялась громче обычного, а Родольфус казался ещё более отстранённым, словно усилием воли старался этот спектакль не замечать. Как и Рабастан, который был полностью поглощён тем, что сортировал по цветам овощи на своей тарелке. Сначала он символически разделил их на зелёное и оранжевое, а затем выстроил по оттенкам, и Нарцисса вдруг поймала себя на том, что тоже выбирает сперва морковку.

Её муж сидел рядом с Долоховым с нечитаемым выражением на лице и, кажется, даже не замечал, как накалывает на вилку кусочки курицы. Так же механически он потянулся к фаршированным яйцам, а затем передумал на полпути, но Нарцисса успела заметить, как подрагивали у него руки. В её сторону Люциус практически не смотрел, и на вопросы Лорда отвечал односложно. Ей даже не нужно было прислушиваться, чтобы узнать содержимое их беседы.

Часы пробили половину десятого, хотя Нарциссе показалась, что прошла уже вечность. Аппетит окончательно ей изменил, и она безучастно следила как Трэверс апатично потрошит фруктовым ножом половинку грейпфрута. Она буквально почувствовала во рту кисло-сладкий с приятной горечью вкус, когда он подцепил спелую красную мякоть на остриё и в задумчивости поднёс к губам.

— Жаль, что я не вижу среди нас Северуса, — негромко заметил Лорд, снова привлекая к себе внимание. — Что-то давно не было от него вестей по поводу Поттера. А ведь старик доверил мальчишку ему. Так он, по крайней мере, до недавнего времени утверждал.

Нарцисса заметила, как напряглись при этих словах плечи Мальсибера, который буквально впился взглядом в своё остывшее и почти нетронутое соте. И незаметно сквозь зубы выдохнул, когда Беллатрикс снова подала голос:

— Снейп предатель, мой лорд! И трус, — она резко схватила свой полный почти до краёв бокал; вино плеснуло слегка за край, и на скатерти расплылось несколько небольших пятен. Их можно было бы уничтожить одним мановением палочки, но та их словно не замечала. Пятна неожиданно пропали сами собой, и Нарцисса испытала смутное облегчение: хотя бы эльфы здесь ещё помнили о приличиях. Сестра, Мерлина ради, что же ты с собой делаешь…

— Предатель? — вкрадчиво переспросил Тёмный Лорд, пристально вделываясь Беллатрикс в глаза. — В чём же он предал меня в этот раз?

— Он должен был сам давно уже притащить мальчишку, даже если это бы стоило ему головы! — практически выкрикнула она, а затем сконфуженно отвернулась, словно этот разговор между ними повторялся уже не первый раз.

Лорд её выходку равнодушно проигнорировал, вместо этого обратившись к Нотту:

— Теодор, кажется, ты должен был навестить Гринграссов?

— Ещё утром, мой лорд, — отозвался тот удивлённо. — Как я уже говорил, они не торопятся принимать чью-либо сторону. Похоже, надеются вновь сохранить нейтралитет.

— У них есть две дочери, — Лорд словно бы погрузился в задумчивость. — Насколько я помню, они ведь учатся с твоим сыном?

Нож рядом с ней скрежетнул по фарфору куда громче, чем следовало, и Нарцисса невольно вздрогнула.

— Да, они обе на Слизерине, — спокойно подтвердил Нотт, но Нарцисса, сидящая рядом с ним, видела, как у него побелели пальцы. — Дафна на одном курсе, а Астория учится на год младше.

— Ему стоило приложить больше усилий, чтобы завоевать их доверие, — в голосе Лорда прозвучало явное неодобрение. — Может быть, мне стоит поговорить с ним об этом лично? — он многозначительно замолчал, а затем неожиданно посмотрел на Нарциссу: — Или с этим куда лучше справился бы юный Малфой? Он же так популярен на своём факультете, — улыбку, исказившую губы Лорда, можно было бы посчитать почти любезной.

— Вы ему льстите, — едва слышно выдохнула Нарцисса в ответ, — это не тот вид внимания, который обычно нравится юным леди. В этом возрасте они предпочитают мальчиков, которые ведут себя куда взрослей, — она вежливо улыбнулась, и стыдно ей почти не было. Она, конечно же, уважала Нотта, но каждый из них защищал своего ребёнка как мог. — Сожалею, мой лорд. У Драко с самого первого курса с Дафной сложные отношения. И я слышала, что сёстры Гринграсс весьма дружны.

— Что ж, кого наградить этим ответственным поручением, я подумаю на досуге, — пообещал Лорд. — Возможно, случится невероятное и нас удивит младший Гойл.

За столом грянул смех, и Нарцисса распорядилась накрывать стол к десерту.

1) По правилам этикета супругам обычно не принято сидеть вдвоём, и это правило, наряду с правилом не сажать рядом коллег или людей одинаковой профессии, а также врача и больного, помогает создать более непринужденную атмосферу за столом. Также стоит заметить, что на официальном приёме гости рассаживаются в соответствии с их социальным статусом или дипломатическим рангом. Самым почетным местом считается места справа от хозяина и хозяйки дома. Чуть менее почетными являются места слева от хозяйки и хозяина. По мере удаления от хозяйки и хозяина места становятся менее почетными. Однако в нашем случае "хозяином" назначил себя Тёмный Лорд, сидящий, увы, во главе стола, и Нарцисса, стараясь соблюсти этикет и его пожелания, выбрала для себя место, откуда хорошо видно весь стол, гостей, и в любую минуту можно встать, никого не беспокоя, и заодно позаботившись о том, что по правую и левую руку от неё сидят, как и положено, джентльмены

2) Сегодня в Малфой-мэноре на ужин знаменитое консоме Нельсон, характерный зелёный оттенок которому придаёт лук-порей, измельчённый со сливками. Его добавляют в консоме почти в конце.

Лорд, как это было заведено, поднялся из-за стола первым: небрежным жестом он милостиво позволил собравшимся не вставать и удалился, негромко отдавая распоряжения молчаливо следовавшему за ним Долохову. Когда отзвуки их шагов стихли, даже пламя в камине затрещало чуть дружелюбнее; зловещие тени спрятались по углам и волшебники за столом осторожно выдохнули, не веря своей удаче. Бодрее застучали ложечки о фарфор, лица ожили, где-то даже мелькнули улыбки, а где-то, наоборот, наружу прорвалась ярость.

Беллатрикс с шумом отодвинула стул и резко встала. Она безразлично мазнула взглядом по месту, где сидел её муж, и, бросив что-то неприятное Яксли, удалилась в вихре кружевных чёрных юбок. Словно по сигналу начали подниматься и остальные гости: прощались, покидали столовую и, тихо беседуя, расходились по погруженному в сумерки дому.

Люциус поднялся из-за стола последним и, проводив до камина Нотта и Яксли, наконец, повернулся к Нарциссе. Вечер дался ему тяжело — измотал физически и морально — это было хорошо заметно по теням, залёгшим вокруг усталых глаз, по опущенным уголкам рта и прорезавшим лоб морщинам, добавлявшим Люциусу лишний десяток лет.

Неловко приблизившись, он покаянно, нелепой скороговоркой прошептал ей куда-то в пробор, что допоздна будет занят у себя в кабинете и его не стоит ждать, а затем виновато прикоснулся сухими губами к её щеке. Нарцисса застыла, придавленная чувством его вины и собственного бессилия, и позволяя его руке выскользнуть из своих пальцев; ей оставалось лишь беспомощно наблюдать за удаляющейся спиной супруга.

Она очнулась, когда эльфы начали убирать со стола: исчезали сами собой тарелки, салфетки и столовое серебро; стулья задвигались на место, а остатки еды отправлялись на кухню. Холодную говядину утром поджарят к завтраку, фрукты окажутся в пунше и выпечке, а на сконы с сыром ещё до рассвета найдутся желающие — тот же Трэверс кроме грейпфрута ни крошки не съел, и был далеко не единственным, кто имел обыкновение устраивать себе по ночам второй, а иногда третий ужины.

Нарцисса нарочно оттягивала момент, когда все дела по дому будут завершены, и ей можно будет подняться в спальню. Она украдкой вздохнула, снова представив холодную супружескую постель. Ещё одной вещью, которую она успела возненавидеть, была теперь дверь — дубовая дверь кабинета, ставшая непреодолимым препятствием между нею и мужем. Дверь, за которой Люциус проводил почти все свои вечера — он запирался на ключ и, наложив заглушающие, упорно делал вид, что работает. Нарцисса, конечно же, понимала и принимала печальную истину, что уделить ей внимание он просто не в силах. Она знала, что он будет прятаться от своих внутренних демонов и прятать их от неё, пока глаза окончательно не начнут слипаться, и очередной стакан не обнажит дно. А если она и застанет его уже в спальне, то он будет спать, забывшись тревожным сном, и лучшее что она сможет сделать — успокоить его кошмары, тихо обнимая и гладя мужа по спутанным волосам.

Вместо близости.