|

11 лет на сайте

8 февраля 2024 |

|

10 лет на сайте

8 февраля 2023 |

|

100 подписчиков

24 января 2023 |

|

9 лет на сайте

8 февраля 2022 |

|

8 лет на сайте

8 февраля 2021 |

|

#даты #литература #длиннопост

Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. Еще один январский юбилей: 150 лет Сомерсету Моэму.Будущий писатель родился в семье юриста британского посольства во Франции. Его родным языком был французский. Семи лет от роду мальчик потерял мать, а еще через три года — и отца. Его отослали к родственникам в Англию, где он оказался на попечении дяди-пастора, человека эгоистичного и ограниченного. В школе над ним смеялись из-за французского акцента, заикания… Моэм рос болезненным и замкнутым ребенком. Показать полностью

7 717 Показать 5 комментариев |

|

#даты #литература

Нет, лучше начать не так. В XVIII веке в Лондоне жил-был один литератор средней руки, по совместительству приторговывавший картинами: литература — ремесло неверное и не особо хлебное. Звали его Уильям, а фамилию немного придержу: нужна же мне какая-то интрига! Его сын, Уильям-младший, унаследовал от отца не только имя, но и увлечение живописью. Только он стал уже не просто знатоком, а известным по английским масштабам художником. Его излюбленные сюжеты — пейзажи и сентиментальные жанровые сценки в «предвикторианском» вкусе, большей частью из сельского быта. Вот такие: Бездомный котенок Счастлив, как король На пшеничном поле Продавец вишен Раннее утро  Показать полностью

6 628 Показать 2 комментария |

|

#даты #литература #поэзия #цитаты #длиннопост

150 лет со дня рождения Валерия Брюсова Есть в Москве Брюсов переулок. Как известно, назван он в честь графа Якова Вилимовича Брюса, одного из «птенцов гнезда Петрова» — генерал-фельдмаршала, дипломата, инженера и ученого, чей предок происходил из древнего шотландского рода и переселился в Россию в середине XVII века, после утраты Шотландией независимости. В народе Яков Вилимович имел репутацию чернокнижника («колдун на Сухаревой башне»). У Брюса, само собой, были крепостные крестьяне — «Брюсовы». Одному из носителей этой фамилии в 1850-х годах удалось мелочной торговлей собрать достаточно деньжонок и выкупиться на волю. Кузьма Брюсов до конца своих дней был полуграмотен. Его сын Яков (родившийся тоже крепостным, но «доросший» до купеческого звания) — уже человек довольно образованный, поклонник Некрасова и Чернышевского, убежденный демократ и дарвинист. А сын Якова — Валерий Брюсов — окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал выдающимся эрудитом. Брюсов прожил всего 50 лет — но любой словарь выдаст примерно такую его характеристику: «поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, редактор, литературовед, литературный критик и историк; теоретик и один из основоположников русского символизма». В юности он сказал: «Я хочу жить так, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут!» Энергичный, деятельный характер этого человека сочетался с амбициозностью и страстной жаждой знания: Свободно владея (кроме русского) языками латинским и французским, я знаю настолько, чтобы читать без словаря, языки: древнегреческий, немецкий, английский, итальянский; с некоторым трудом могу читать по-испански и по-шведски; имею понятие о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском. Заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, арабского, древнеперсидского и японского. Характерное выражение — «научный оккультизм». Чисто брюсовская черта: даже в спиритизме (который был тогда в моде) его притягивало внешнее сходство с экспериментальной наукой. Недаром любимым предметом Брюсова в юности была математика.В чем я специалист? 1) Современная русская поэзия. 2) Пушкин и его эпоха. Тютчев. 3) Отчасти вся история русской литературы. 4) Современная французская поэзия. 5) Отчасти французский романтизм. 6) XVI век. 7) Научный оккультизм. Спиритизм. 8) Данте; его время. 9) Позднейшая эпоха римской литературы. 10) Эстетика и философия искусства. Но, Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва наслышан, древность Египта, Индия, государство Майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Если бы мне жить сто жизней — они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня! В библиотеке Брюсова насчитывалось около 5000 томов. Из них:• 200 томов энциклопедических и прочих словарей и грамматик • 241 том — античный отдел • 224 — Пушкин и литература о нем • 330 — прочие русские классики и литературоведение в целом • 1135 — писатели эпохи символизма • 676 — французская литература • 129 — английская • 93 — немецкая • 66 — итальянская • 80 — армянская • 220 — искусство • 143 — философия • 43 — история религии • 64 — математика • 47 — естествознание • 233 — альманахи, русские и зарубежные • 1018 — журналы В одной из своих статей Брюсов сделал тонкое замечание о пушкинском Сальери: он не завистник — от Моцарта Сальери отличает иной склад художественного дарования, которое исходит не от наитий, а от выстроенного алгоритма («поверить алгеброй гармонию»). Статья называлась «Пушкин и Баратынский» — они, по мнению Брюсова, были характернейшими представителями этих двух типов. И себя он тоже относил к «сальерианцам». Такой необычный для поэта рационалистический и одновременно экстенсивный склад мышления не мог не дать довольно любопытных результатов. Здесь пролегает черта, отделяющая Брюсова от Блока, «старших» символистов» от «младших». Младшие шли вглубь. Старшие — и Брюсов прежде всего — раскидывались вширь. Поэтический мир его в большей степени внешний, чем внутренний. Это своего рода музей с галереей экспонатов: пейзажи, портреты, памятники искусства, исторические события, верования, идеи, «мгновения»… Брюсов жаден — он не желает оставить что-либо непознанным и невоспетым: Мой дух не изнемог во мгле противоречий, Хотел того Брюсов или нет, последняя строчка выглядит как признание внутреннего холода: под покровом кипучей активности, внешне бурных эмоций — трезвый взгляд регистратора и аналитика.Не обессилел ум в сцепленьях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих… Я посещал сады Лицеев, Академий, На воске отмечал реченья мудрецов, Как верный ученик, я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетанья слов. Стремление к всеохватности отражается даже в названиях поэтических сборников и циклов Брюсова, где в тех или иных формах вылезает множественное число — плюс отсутствие ложной скромности: Juvenilia (Юношеское), Chefs d’oeuvre (Шедевры), Me eum esse (Это я), Tertia vigilia (Третья стража), Urbi et Orbi (Миру и Городу — формула Папы!), Stephanos (Венок), Все напевы, Зеркало теней, Семь цветов радуги, Девятая камена, Последние мечты, В такие дни, Миг, Дали, Меа (Спеши)… Брюсов мечтал запечатлеть в циклах «Сны человечества» все формы культурного сознания и все типы мышления. Даже сборник его работ о русских поэтах был озаглавлен так, чтобы объять всё и вся: «Далекие и близкие». И вышло так, что человеку с подобным складом мышления довелось стать провозвестником и лидером русского символизма — причем вовсе не по причине почившего на нем благословения музы или тому подобных таинственных феноменов, а вследствие целенаправленного решения. Преклоняясь перед Пушкиным, Брюсов тем не менее считал, что новая эпоха нуждается в новом языке: «Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу?» В 20 лет он записал в своем дневнике: Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я! Сказано — сделано. Через год вышел первый сборник его стихов. Затем — лет десять насмешек и возмущения критиков. И только потом пришло признание.Парадокс заключался в том, что пророком и вождем символистов стал поэт, по своей натуре и характеру дарования меньше всего склонный к символизму. О чем речь, можно увидеть на примере одного из самых известных брюсовских стихотворений: Тень несозданных созданий Стихотворение названо «Творчество». Сколько глубокомысленных интерпретаций на его основе было построено, какие проникновения в глубочайшие творческие тайны виделись критикам за этими строчками! Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. А из противоположного лагеря неслись обвинения в отсутствии здравого смысла. Владимир Соловьев ехидничал: Обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета. Между тем основа у стихотворения самая тривиально-биографическая. Поэт задремал вечером у печки. Загадочное слово «латания» означает пальму (в данном случае комнатную), а эмалевая стена — это печные изразцы, в которых отражаются пальмовые листья-лопасти: их тени похожи на «фиолетовые руки». Месяц тоже отражается на изразцах в виде «лазоревой луны» — вот оно, возмутившее Соловьева удвоение небесного светила.Короче, никаких символических шарад Брюсов тут не стремился загадывать: он просто образно описал состояние полусна-полуяви, пробуждающее художественное воображение. (Другое дело, что поэтический текст сам по себе является структурой смыслопорождающей…) В плане критических придирок особенно прославилось брюсовское одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!» Критик язвительно замечал, что хотя бы это стихотворение имеет несомненный и ясный смысл: Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы. Нападки Соловьева, однако, привлекли к начинающему поэту внимание публики. И понеслось…Но хотя сам Брюсов был символистом весьма сомнительным, теорию символизма он разработал, попутно разгромив оппонентов. Сторонников доктрины «гражданственности» в искусстве (Некрасов и К°) он сравнил с мальчиком Томом из «Принца и нищего», который колол орехи государственной печатью Англии. «Чистое искусство» (Фет и К°), по мнению Брюсова, предлагает любоваться блеском этой печати; а филология и вовсе подменяет вопрос о предназначении искусства вопросом о генезисе и составе, как если бы ту же печать разложили в алхимическом тигеле. Подлинный смысл искусства, по заявлению Брюсова, — в интуитивном откровении тайн бытия. Между тем этому требованию, по сути, отвечало только творчество «младших символистов» во главе с Блоком, которые — еще один парадокс! — вдохновлялись прежде всего философией и поэзией того самого Соловьева, что так жестоко раскритиковал Брюсова. А вот в лирике Брюсова, как и его сподвижника Бальмонта, никаких особенных «тайн бытия» не наблюдается: символ стал для них только средством словесного искусства. Стихи Брюсова пластичны и скульптурны. Он любит меру, число, чертеж; он интеллектуален и даже рассудочен. По оценке А.Белого, при всей своей тематической пестроте Брюсов неизменен: он лишь проводит свое творчество сквозь строй все новых и новых технических завоеваний. «Он только отделывал свой материал, и этот материал — всегда мрамор». Знавшим Брюсова людям неизменно приходило на ум сравнение с магом. Стройный, гибкий, как хлыст, брюнет в черном сюртуке, со скрещенными на груди руками (типичная его поза), скульптурной лепки лицо, насупленные брови и гипнотические черные глаза… Однако «черный маг», увлекавшийся изучением оккультизма, потомок крепостных «колдуна с Сухаревой башни», сам ни во что иррациональное не верил. В одной из своих заметок он так высказался по этому поводу: В одном знакомом мне семействе к прислуге приехал погостить из деревни ее сын, мальчик лет шести. Вернувшись в деревню, он рассказывал: «Господа-то (те, у кого служила его мать) живут очень небогато: всей скотины у них – собака да кошка!» Мальчик не мог себе представить иного богатства, как выражающегося в обладании коровами и лошадьми. Этого деревенского мальчика напоминают мне критики-мистики, когда с горестью говорят о «духовной» бедности тех, кто не религиозен, не обладает верой в божество и таинства. Интересно, что неспособность к религиозно-мистическим переживаниям сочеталась у Брюсова с нелюбовью к музыке (хотя он свободно читал ноты и умел играть на фортепиано). В этом отношении Брюсов являлся полной противоположностью Александра Блока, в чьих глазах мир был исполнен тайных значений и сакральных смыслов, а музыка становилась способом их постижения. Они двое представляли собой своего рода ИНЬ и ЯН русской поэзии.Лирические герои Брюсова многочисленны и многолики — и это тоже отличает его от Блока (да и от большинства лириков). Но почти всегда это Сильная Личность. В этот же ряд попадает и романтически-отстраненный Поэт — «юноша бледный со взором горящим». Но чаще всего брюсовские гимны Сверхличности вдохновляются легендами. Вот — скифы, вот — халдейский пастух, познавший ход небесных светил; вот в пустыне иероглифы, гласящие о победах Рамзеса; вот Александр Великий, называющий себя сыном бога Аммона; вот Клеопатра и Антоний, Старый Викинг, Дон-Жуан, Мария Стюарт, Наполеон, Данте в Венеции… Оживают герои мифов: Деметра, Орфей и Эвридика, Медея, Тезей и Ариадна, Ахиллес у алтаря, Орфей и аргонавты… Не только сюжет, но само торжественное звучание чеканного стиха создает образы, похожие на медальные профили (недоброжелатели сравнивали брюсовские стихи с паноптикумом восковых фигур): Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Склонность поэта к перевоплощению распространялась не только на героев истории. У него есть стихотворения, написанные «от лица» очень неожиданных персонажей: Владыки и вожди, вам говорю я: горе! Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море… «Я — мотылек ночной…» «Я — мумия, мертвая мумия…» «Мы — электрические светы» (именно так, во множественном числе!) «Зимние дымы» («Хорошо нам, вольным дымам…») — и т. д. Эта страсть к метаморфозам предопределила и увлечение переводами. По обилию блестящих переводов Брюсова можно поставить рядом только с Жуковским. Особенно ему удавались переводы с французского, прежде всего — Эмиль Верхарн. Поэта зачаровывает дыхание истории, доносящееся из темной пропасти веков: Где океан, век за веком, стучась о граниты, Для брюсовских супергероев органичны экзотичные декорации: египетские пирамиды, леса криптомерий, безумные баядерки, идолы острова Пасхи…Тайны свои разглашает в задумчивом гуле, Высится остров, давно моряками забытый, — Ultima Thule. Другая тема Брюсова созвучна Бодлеру и Верхарну: мрачная поэзия современного города, его суета, резкие контрасты, электрический свет и кружение ночных теней. …Она прошла и опьянила От этой «Прохожей» Брюсова тянутся нити к блоковской «Незнакомке». Еще до Блока открыл он и тему «страшного мира». Брюсов — певец цивилизации — любил порядок, меру и строй, но был околдован хаосом, разрушением и гибелью. Ощущение близкой опасности вызывало к жизни образы, похожие на смутные, тревожные сны:Томящим запахом духов, И быстрым взором оттенила Возможность невозможных снов. Сквозь уличный железный грохот, И пьян от синего огня, Я вдруг заслышал жадный хохот, И змеи оплели меня. Мы бродим в неконченом здании Поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса ведет к пугающей мысли: для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Сама ритмика стихотворения производит впечатление грузной механической силы:По шатким, дрожащим лесам, В каком-то тупом ожидании, Не веря вечерним часам. Нам страшны размеры громадные Безвестной растущей тюрьмы. Над безднами, жалкие, жадные, Стоим, зачарованы, мы… Улица была — как буря. Толпы проходили, Если сюда ворвется сам всадник-Смерть, водоворот приостановится лишь на мгновенье: потом нахлынут новые толпы… Безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность.Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток… Брюсов стал, возможно, величайшим экспериментатором в области техники русского стиха, использовавшим все возможные формы ритмики и открывшим новые («надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя...»). И тот же импульс к универсальности — в жанрах. Перед читателем, как на параде, проходят элегии, буколики, оды, песни, баллады, думы, послания, картины, эпос, сонеты, терцины, секстины, октавы, рондо, газеллы, триолеты, дифирамбы, акростихи, романтические поэмы, антологии… Как известно, стихотворные размеры в целом делятся на двухсложные и трехсложные. Хотя стопы большей «мерности» тоже существуют, о них обычно не вспоминают. Просто потому, что даже в русском языке трудно найти столько длинных слов, чтобы обеспечить такие размеры. Брюсову — не трудно! Например, пеон — четырехсложный размер. В зависимости от того, на какой слог падает ударение, он бывает четырех типов, которые называются просто по номеру ударного слога. В стихотворении «Фонарики» использован «пеон-второй». Вот несколько строк: Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, Пеон-третий:На прочной нити времени, протянутой в уме! Огни многообразные, вы тешите мой взгляд... То яркие, то тусклые фонарики горят. Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!.. Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз... Две маленькие звездочки, век суетных маркиз... Сноп молний — Революция! За ним громадный шар, О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!.. Застонали, зазвенели золотые веретёна, Вообще-то многосложные размеры для нашей поэзии достаточно органичны, но устойчиво связаны с фольклорной традицией — из-за малого числа ударений строчки приобретают характерную распевность. Например, пентон — и вовсе пятисложный размер: ударение стабильно приходится на третий слог из пяти. У А.К.Толстого:В опьяняющем сплетеньи упоительного звона… Кабы зна́ла я, кабы ве́дала, Еще один значимый момент — клаузула (ритмическое окончание). Это число слогов за последним ударным гласным в строчке. Бывают клаузулы мужские (ударение на последний слог в строчке) — например, рифмы «любовь / кровь». Клаузулы женские (на предпоследний) — «время / племя». Дактилические (на третий от конца) — «народное / свободное». И даже гипердактилические (на четвертый): «рябиновые / рубиновые».Не смотре́ла бы из око́шечка Я на мо́лодца разуда́лого, Как он е́хал по нашей у́лице… Для Брюсова не проблема забраться и подальше. Вот начало стихотворения, где ударение приходится на пятый от конца слог: Холод, тело тайно ско́вывающий, Брюсов издал целую книгу — «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и созвучиям, по строфике и формам». Например, стихотворение, где наблюдается последовательное, через каждые 2 строчки, уменьшение клаузулы — от 6-сложной к нулевой — начинается строчками:Холод, душу очаро́вывающий… От луны лучи протя́гиваются, К сердцу иглами притра́гиваются… Ветки, темным балдахином све́шивающиеся, Другая разновидность игры с метром — разностопность. Пример строфы, где первая строчка — это 3-стопный анапест, вторая — 4-стопный, третья — 5-стопный, 4-я — опять 4-стопный:Шумы речки, с дальней песней сме́шивающиеся… Вся дрожа, я стою на подъезде А тут через строчку чередуются разные размеры: дактиль и амфибрахий. В стиховедении этот редко встречающийся фокус называется «трехсложник с вариациями анакруз»:Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О туманные ночи в палящем июне! В мире широком, в море шумящем Нередко Брюсов использует эффект цезуры: в середине строки возникает пауза за счет пропуска одного слога. Ниже — строфа из стихотворения, написанного ямбом, где в каждой строчке аж по 3 цезуры (отмечены значком /):Мы — гребень встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, Предчувствием песни полны. Туман осенний / струится грустно / над серой далью / нагих полей, Так же активно работает Брюсов и с фонетикой стиха: аллитерации, ассонансы (повторяющиеся согласные и гласные) — все виды созвучий, которые создают дополнительную гипнотическую напевность. В данном случае это повторы А, Ю и ТА:И сумрак тусклый, / спускаясь с неба, / над миром виснет / все тяжелей, Туман осенний / струится грустно / над серой далью / в немой тиши, И сумрак тусклый / как будто виснет / над темным миром / моей души. Ранняя осень любви умирающей. Ритмические изыски сочетаются с фонетическими:Тайно люблю золотые цвета Осени ранней, любви умирающей. Ветви прозрачны, аллея пуста, В сини бледнеющей, веющей, тающей Странная тишь, красота, чистота… Близ медлительного Нила, / там, где озеро Мерида, / в царстве пламенного Ра, В этом стихотворении использован пеон-третий; двойная цезура сочетается с тройной внутренней рифмой: -ИЛА / -ИДА / -РА; а строфы (из трех строчек) укорачиваются в конце.Ты давно меня любила, / как Озириса Изида, / друг, царица и сестра! И клонила / пирамида / тень на наши вечера… Технические навыки Брюсов усовершенствовал до степени невероятной. Поэт В.Шершеневич вспоминал, что как-то послал ему акростих, в подражание латинскому поэту Авсонию, где можно было прочесть «Валерию Брюсову» по диагоналям и «от автора» — по вертикали. Адресат немедленно ответил стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть «Подражать Авсонию уже мастерство», а по вертикалям — «Вадиму Шершеневичу от Валерия Брюсова». Почему он растрачивал столько сил на подобные ученические опыты? В «Сонете к форме» Брюсов изложил свое кредо: безупречная форма — единственный способ существования для произведения искусства: Есть тонкие властительные связи И сама индивидуальность поэта, по утверждению Брюсова, выражается не в чувствах и мыслях, представленных в его стихах, а в приемах творчества, в любимых образах, метафорах, размерах и рифмах. Не случайно Блок в дарственной надписи на своем сборнике назвал Брюсова «законодателем и кормщиком русского стиха».Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе... Еще одна часть наследия Брюсова — проза. Здесь вовсю развернулась его страсть к необычному — археология, экзотика и фантастика. Рассказ «Республика Южного Креста» — антиутопия, написанная еще до замятинского «Мы». Звездный город на Южном полюсе отделен от внешнего мира громадной крышей, всегда освещенной электричеством. В этом разумном муравейнике возникает вдруг эпидемия — мания противоречия. Люди начинают делать противоположное тому, что они хотят. Картины гибели, озверения, массового безумия — традиции Жюля Верна и Уэллса сочетаются здесь с Эдгаром По. Брюсов стремился пересадить на отечественную почву приемы иностранной беллетристики: на него сыпались упреки в дурном вкусе, болезненном декадентском эротизме в духе Лиль-Адана и Бодлера (сборник рассказов «Земная ось»)… Его влекла идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека: Нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между „сном“ и „явью“, „жизнью“ и „фантазией“. То, что мы считаем воображаемым, — может быть высшая реальность мира, а всеми признанная реальность — может быть самый страшный бред. Отличительная особенность брюсовской прозы — сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда, местами смутно напоминающее будущие «культурологические детективы» Умберто Эко.Роман «Огненный Ангел был встречен критикой с холодным недоумением: ни под один из существовавших в русской литературе жанров он не подходил. Для исторического романа он был слишком фантастичным, для психологического — слишком неправдоподобным. Содержание романа автор исхитрился втиснуть в «полное название», стилизованное под старинную манеру синопсисов: „Огненный Ангел“, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, записанная очевидцем. По затейливости роман напоминает одновременно «Эликсиры сатаны» Гофмана и «Саламбо» Флобера. Запутанный авантюрный сюжет, приключения и мистика соединяются в нем с педантической «научностью» и многочисленными примечаниями: Брюсов не впустую хвалился, что сведущ в оккультных науках. Они служат созданию глубины и вносят ноту иронического остранения. Пересказ «Огненного ангела» может создать иллюзию (но только иллюзию!), будто это роман «вальтерскоттовского» типа. Кельн, XVI век. Главный герой Рупрехт, гуманист и воин, возвращается из Америки, где провел пять лет. На дороге, в одинокой гостинице, он знакомится с красавицей Ренатой. Когда Рената была ребенком, к ней явился огненный ангел Мадиэль и обещал вернуться снова в человеческом образе. И через несколько лет появился белокурый граф Генрих фон Оттергейм, который увез Ренату в свой замок. Но вскоре Генрих исчез, а Ренату стали терзать злые духи. Рупрехт становится спутником Ренаты в поисках графа Генриха; со временем девушка проникается к Генриху жгучей ненавистью и требует от Рупрехта, чтобы он за нее отомстил. Под ее влиянием герой начинает заниматься магией (тут и сцены полета на шабаш, и вызов дьявола, и книги по демонологии). Затем в сюжет врываются Агриппа Неттесгеймский, а также доктор Фауст и Мефистофель… Роман подсвечен неслабыми психологическими амбициями. В натуре Ренаты воспаленное воображение, мистицизм, вырастающий из сознания греховности и жажды искупления, бесплодное стремление к святости и неутолимая потребность в любви превращены в патологические симптомы. На этом примере иллюстрируется феномен истерии средневековых ведьм. Вдобавок этот закрученный сюжет наложен на реальный «любовный треугольник» из биографии автора, где роль Рупрехта досталась самому Брюсову, а Ренатой и графом Генрихом стали поэтесса Нина Петровская и писатель-символист Андрей Белый. (Любовные истории, как правило трагические, тянулись за Брюсовым всю его недлинную жизнь, будто в нем действительно было что-то «роковое».) За «Огненным ангелом» последовал роман из римской жизни — «Алтарь Победы», впрочем, тоже не имевший успеха. Традиционно поэты тяготели к греческой культуре в противовес «великодержавным» варварам-римлянам, а вот Брюсова живо интересовали именно римляне. Он сам признавался, что существуют миры, для него внутренне закрытые, — прежде всего мир Библии; что ему близка Ассирия, но не Египет, а Греция интересна «лишь постольку, поскольку она отразилась в Риме». Хотя Брюсова и влекла психология людей «рубежа», поэт М.Волошин в своих воспоминаниях отмечал, что ему был чужд изысканный эстетизм и утонченный вкус культур изнеженных и слабеющих: «В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи декаданса»… Это наблюдение подтвердилось. Добившись всеобщего признания как лидер русского символизма, Брюсов без сожаления оставил эту роль, объявив, что периоды «порывов» и «революций» в сфере творчества — только база для обновления классического академизма. Ему было скучно стоять на месте — даже на месте вождя бунтарей: Брюсов рвался вперед, жадно хватаясь за все новое. Так, например, в 1916 году он увлекся армянской культурой, за полгода выучил язык и проглотил огромное количество книг по теме, читал лекции в Тифлисе, Баку, Эривани… Результатом стал выход антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленной из переводов крупнейших русских поэтов, которых Брюсов привлек к работе (в том числе, разумеется, и переводов самого Брюсова), под его же редакцией. «Поэзия Армении…» и до сего дня считается эталоном жанра и переиздается в неизменном составе. Не удивительно, что Брюсов с его жаждой постоянного обновления жизни оказался среди тех немногих, кто после революции сразу признал советскую власть. Также не удивительно, что его поступок объясняли с самых разных точек зрения, в диапазоне от «понял и принял» до «продался». Неуязвимой для сомнений остается только причина, указанная самим поэтом: «Что бы нас ни ожидало в будущем, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури…». Он сделал все, что смог, — за оставшиеся ему несколько лет. Заведовал отделом научных библиотек Наркомпроса, Московской Книжной палатой, организовал и возглавил Литературный отдел при Наркомпросе, а затем — Высший литературно-художественный институт, который в обиходе называли «Брюсовским»: на его базе позднее был создан современный Литературный институт им. Горького. Огромные силы Брюсов вложил в чтение лекций, в труды по пушкинистике и по технике стиха, издательскую и редакторскую работу... И, конечно, он продолжал писать стихи, где все явственнее проступала «научная» тема: «электроплуг, электротраллер — чудовища грядущих дней», мир атомов и электронов, мечты о космических полетах… Наука нового века была близка Брюсову пафосом завоеваний, демонстрацией бесконечного богатства мира. Он сгорел быстро — в 50 лет. И оставил после себя очень много. Добрая четверть наследия Брюсова не издана еще и сегодня, кое-что опубликовано спустя десятки лет после его смерти. (Так случилось, например, с трагедией «Диктатор», написанной в 1921 году, — она была отклонена как идеологически ложная: «в социалистическом государстве не может быть почвы для появления диктатора». Пьеса вышла в свет только с началом перестройки.) Крупнейший русский стиховед, М.Л.Гаспаров, писал о Брюсове: Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака... Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. Героем собственных стихов — и известного врубелевского портрета — предстает Брюсов в строках своего пожизненного друга и соперника Андрея Белого: У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш — орлиный клекот — растет в холодной вышине. В венце огня, — над царством скуки, над временем вознесены, — застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны. Свернуть сообщение Показать полностью

21 Показать 6 комментариев |

|

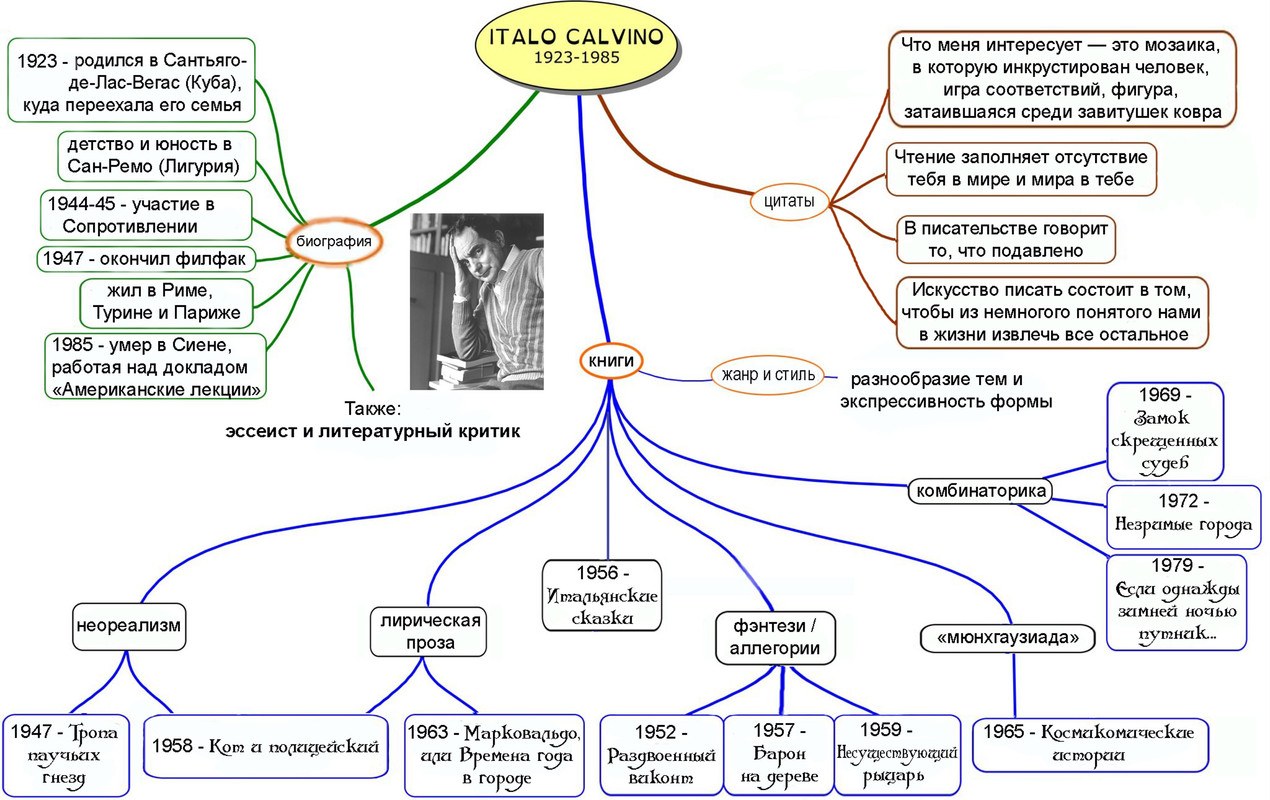

#даты #литература #длиннопост

100 лет со дня рождения Итало Кальвино.  Вероятно, будущий писатель вообще не появился бы на свет, если бы его отец в свое время не влип в неприятную историю, связанную с русским революционным движением. Агроном и ботаник Марио Кальвино был убежденным анархистом. В 1907 году Марио снабдил своим паспортом русского эсера-террориста Всеволода Лебединцева, с которым познакомился в Риме. Менее чем через год Лебединцева арестовали в Петербурге по обвинению в покушении на министра юстиции, предали военному суду и повесили. (Под именем Вернера этот человек выведен в знаменитом «Рассказе о семи повешенных» Леонида Андреева.) Показать полностью

10 1010 |

|

#даты #старое_кино

В этом году сразу три столетних юбилея у людей, которых имеет смысл вспомнить вместе. Тем более что они и работали вместе. И были важной частью феномена под названием «советская комедия». Народный артист СССР Леонид Гайдай (30 января 1923 — 19 ноября 1993) Леонид Гайдай родился в Амурской губернии, куда еще до революции был отправлен в ссылку его отец — член эсеровской организации. Все трое сегодняшних юбиляров — из поколения школьного выпуска 21 июня 1941 года. Леонид воевал в разведке, в 1943 году был тяжело ранен и после длительного лечения в госпитале признан инвалидом II группы. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени и медали «За боевые заслуги» (потом, конечно, был еще ряд штатских наград). После войны Гайдай учился в театральной студии в Иркутске, затем окончил ВГИК — и в итоге стал сценаристом и режиссером, снявшим — согласно проведенному в 1995 году опросу зрителей — лучшие отечественные комедии. Показать полностью

4 442 Показать 3 комментария |

|

#даты #литература #поэзия

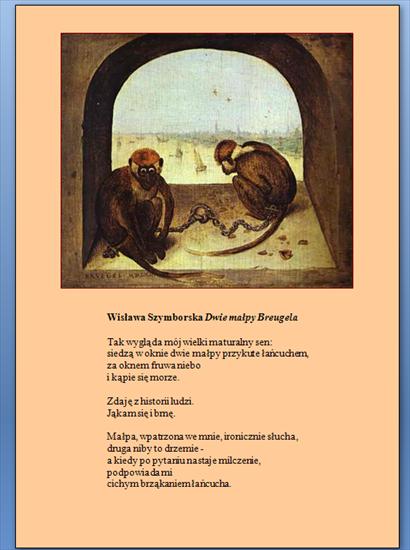

100 лет со дня рождения польской поэтессы: ВИСЛАВА ШИМБОРСКА (2.07.1923 – 1.02.2012) — лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года, с формулировкой: «За поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности». Ниже — три характерных стихотворения Шимборской (верлибры). Перевод с польского Н.Астафьевой.  ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ Таков мой вечный экзаменационный сон: в окне сидят две обезьяны, скованные цепью, а за окном плещется море и порхает небо. Сдаю историю людей. Плету и заикаюсь. Глядит с иронией одна из обезьян, другая как бы спит в оцепененье; когда же на вопрос молчу, замявшись, я, она подсказывает мне Показать полностью

13 Показать 2 комментария |

|

#литература #театр #даты #длиннопост

200 лет со дня рождения А.Н.Островского Год назад был 400-летний юбилей другого великого драматурга — Мольера. За два столетия на смену образам-типам пришли образы-характеры. Давно подсчитано, что в 47 оригинальных пьесах Островского действуют 728 персонажей. Они образуют целый мир, своеобразную «человеческую комедию» по Островскому. Ниже — некоторые из них. «Свои люди — сочтемся!» Подхалюзин Это делец новейшей формации, идущей на смену старому поколению: он уже не питает смехотворных предрассудков насчет того, что «своих» надувать и подставлять грешно. Показать полностью

12 1222 Показать 8 комментариев |

|

#даты #кино и не очень #старое_кино #аниме

Сегодня отмечает 50-летний юбилей режиссер Макото Синкай! Вот честно, не отслеживала специально. Но недавно в блогах shinikamy_L упомянула это имя. Дай, думаю, посмотрю. А то ничего у него не смотрела, а говорят — «второй Миядзаки». Посмотрела. Нет, это не второй Миядзаки, а первый Синкай. Вот и славно. Зачем мне второй Миядзаки, когда есть первый? А потом взгляд случайно зацепился на страничке «Кинопоиска» за строчку: «Родился 9 февраля 1973 года»... Общее у них, впрочем, нашлось: красивейшее техническое исполнение и сюжет со смыслом. Темы тоже, пожалуй, найдутся общие: в первую очередь взросление. Но реализовано это иначе. У Макото Синкая меньше фантастики и больше обычных будней. А главный предмет внимания — чувства. Еще целый набор любимых образов, без которых ну просто никуда. Показать полностью

10 1020 Показать 9 комментариев |

|

#даты #литература #писательство #цитаты

150 лет со дня рождения Михаила Пришвина. Первостепенное имя в ряду русских авторов-«натуралистов» — таких, как С.Т.Аксаков, В.Арсеньев, И.Соколов-Микитов, К.Паустовский, В.Бианки, Н.Сладков, В.Песков… Человек, который сказал: «Нет, никогда в лесу не бывает пусто, и если кажется пусто — это ты сам виноват». Практически всё, что он написал, выросло из заметок, дневниковых записей — опавших листьев, как называл этот жанр публицист и философ Василий Розанов, некогда учитель географии в той самой гимназии, где Пришвин учился. (Кстати, Розанов же его из гимназии и выставил: не сложились, мягко говоря, отношения. Спустя много лет, когда Прищвин был уже известным автором, Розанов сделал полуизвиняющееся замечание в том смысле, что, мол, только на пользу пошло. А Пришвин… нет, сына он в честь Розанова называть не стал, а подарил ему свою книгу с отчасти уважительной и отчасти ехидной надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю».) Пришвин родился в 1873 и умер в 1954 году: даты говорят за себя сами. В 1916 году он записал в дневнике: Я был свидетелем двух героических эпох русской жизни: революции и войны с немцами. Интересно, с какими чувствами он перечитывал эту запись в 1917-м и в 1941-45?Короткая, но очень емкая запись — пожелание на новый (1927) год: Желаю, чтобы год обошелся без войны; чтобы заплакать от радости при чтении какой-нибудь новой прекрасной книги. Насчет «заплакать» не настаиваю, но вообще-то — мне тоже, тоже вот этого заверните, пожалуйста! да побольше, чтоб с запасом…Уже в 1914 году в пришвинском дневнике мелькнула фраза: Революция — это месть за мечту. А за 4 месяца до Октября он записал следующий короткий разговор:На мой тяжелый вопрос отвечал социалист-революционер: «Что вы хотите от социализма, если христианство столько времени не могут люди понять?» Пришвин был среди тех интеллигентов, кого вдохновила Февральская революция, но привела в ужас Октябрьская:Можно теперь сказать так: старая государственная власть была делом зверя во имя Божие, новая власть является делом того же зверя во имя Человека. Насилие над обществом совершается в одинаковой мере, только меняются принципы, имена: на скрижалях было написано слово „Бог“, теперь „Человек“. Однако Россию писатель так и не покинул. И когда прошел первый шок, попытался осмыслить случившееся — и свои чувства по этому поводу:~*~*~*~ В среду будет съезд советов, новое издевательство над волей народа. Хотя тоже надо помнить, что представительство всюду было издевательством над волей народа, и нам это бьет в глаза только потому, что совершился слишком резкий переход от понимания власти как истекающей из божественных недр до власти, покупаемой ложными обещаниями и ничего не стоящими бумажками, которые печатаются в любом количестве. ~*~*~*~ Высшая нравственность — это жертва своей личностью в пользу коллектива. Высшая безнравственность — это когда коллектив жертвует личностью в пользу себя самого, коллектива (например, смерть Сократа, не говоря о Христе). «Несть бо власти, аще от Бога» нужно понимать не так, что всякая власть от Бога, а что истинная власть может происходить лишь от Бога; или что отношения людей между собою определяются отношением их к Богу. Со временем Пришвин дошел до мысли, что и нонконформизм, и принципиальность могут принимать разные формы — и сложно сказать, какая из них по-человечески более ценная:~*~*~*~ …сначала душа возмущается и восстает, оскорбленная, против зла, но после нескольких холостых залпов как бы осекается и, беспомощная, с ворчанием цепляется за будни, за жизнь… Кто больше: учительница Платонова, которая не вошла в партию и, выдержав борьбу, осталась сама собой, или Надежда Ивановна, которая вошла в партию и своим гуманным влиянием удержала ячейку коммунистов от глупостей? Может быть, именно присущая натуралисту сосредоточенность на наблюдениях за годовым кругом и прочими природными циклами привела его к этому образу «вращения» мира?~*~*~*~ Вот какое новое, какое огромное открытие: мир вовсе не движется вперед куда-то к какому-то добру и счастью, как думал… Мир вовсе не по рельсам идет, а вращается… И, значит, наше назначение не определять вперед от себя, а присмотреться ко всему и согласовать себя со всем. С годами он научился видеть за конкретными фигурами и событиями безликие исторические силы: Коммунистов вообще нельзя ни любить, ни не любить. Тут необходимость действует, и если ты лично ставишь себя против, то и попадешь в положение спорящего с репродуктором. Впрочем, сама действительность менялась еще быстрее, чем отношение к ней: ~*~*~*~ …они победили, как ветер, устремленный в опустевшее место... ~*~*~*~ Романтиками называются такие идеалисты, которые идеальный — любимый свой мир считают не только желанным, а единственным действительным… Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, которым кажется, будто сама земля под ними бежит. Отношения с новой властью со временем у Пришвина сложились не то чтобы хорошие, но взаимно терпимые. Несколько послереволюционных лет он перебивался чем пришлось — пахал, огородничал, работал библиотекарем, «шкрабом» (школьным работником); потом наконец вернулся к писательству. Хотя в плане тематики Пришвин всю жизнь тяготел к этнографии и природоописанию, неприятностей с цензурой избежать не получалось. В 1950 году он вскользь заметил:~*~*~*~ С удивлением заметил в себе «твердые» убеждения и немного испугался, спрашивая себя самого: что это, старость или склероз? Мне всегда казалось, что убеждения имеют только старики и сумасшедшие, а нормальные люди, если, бывает, и носят какие-то «убеждения», то их очень таят... И самое большое, казалось мне, может совестливый человек допустить в отношении другого, это высказывания предположительные: «Конечно, вы это знаете лучше меня, но вот как я об этом думаю...» И если серьезно говорить, то и правда: как это можно «стоять на своем», если всё так быстро проходит и меняется, и как воистину безнравственна логика этих убеждений в отношении ближнего. Политика сейчас — это как религия в прежнее время. Особенно трудно ему пришлось с двумя романами: полуавтобиографической «Кашеевой цепью» — и с «Осударевой дорогой» (о восходящей к Петру I истории Беломорско-Балтийского канала). Слишком рискованные параллели и темы возникали при сопоставлении фигуры и дела Петра с его «наследником» Сталиным. В итоге целиком эти романы были изданы только после смерти обоих — и писателя, и вождя народов, — как, впрочем, и повесть-сказка «Корабельная чаща», и книга миниатюр «Глаза земли»…Несколько дневниковых замечаний об искусстве и творчестве: Люди современные — это те, кто господствуют над временем. О читателях и критиках:Так, например, Шекспир гораздо современнее нам, чем N, до того следящий за временем, что вчера он высказался положительно за пьесы без конфликтов, а сегодня услыхал что-то — и пишет за конфликт. ~*~*~*~ Моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, — то и другое для меня теперь археология; моя родина, непревзойденная в простой красоте и органически сочетавшейся с нею доброте и мудрости человеческой, — эта моя родина есть повесть Пушкина «Капитанская дочка». ~*~*~*~ Культура — это связь людей в пространстве и времени. ~*~*~*~ У человека, почти у каждого, есть своя сказка, и нужно не дела разбирать, а постигнуть эту самую сказку. ~*~*~*~ К сказкам, поэзии все относятся, как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же в конце-то концов от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю? ~*~*~*~ Способность писать без таланта называют мастерством. У мастера вещи делаются, у поэта рождаются. ~*~*~*~ Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и невыразимой жизни моей собственной души. ~*~*~*~ Как ни вертись, а искусство, должно быть, всегда паразитирует на развалинах личной жизни. Но в этом и есть особенность подвига художника, что он побеждает личное несчастье. Весь «мираж» искусства, может быть, и состоит именно в этой славе победителя личного горя. ~*~*~*~ Что такое деталь? Это явление целого в частном. ~*~*~*~ Символ — это указательный палец образа в сторону смысла. Искусство художника состоит в том, чтобы образ сам своей рукой указывал, а не художник подставлял бы свой палец. ~*~*~*~ Спрашивать писателя о тайнах творчества, мне кажется, все равно что требовать от козла молока. Дело козла — полюбить козу, дело козы — давать молоко. Так и о творчестве: надо спрашивать жизнь, нужно самому жить… ~*~*~*~ Моя свободная с виду охотничья жизнь для многих молодых служит соблазном, и я часто получаю письма в таком роде: «Научите меня так устроиться, чтобы тоже, как вы, постоянно ездить, охотиться, писать сказки, чтобы такая свободная жизнь признавалась за большое, хорошее дело». Мой ответ на эти письма: «Есть такой час в жизни почти каждого человека, когда ему предоставляется возможность выбрать себе по шее хомут. Если такой час в собственной жизни вы пропустили, то прощайтесь навсегда со свободой, если же он у вас впереди, ждите его с трепетом и непременно воспользуйтесь. Наденете хомут сами на себя — и будете свободны, пропустите свой дорогой час – и на вас наденут хомут, какой придется. Свобода — это когда хомут хорошо приходится по шее, необходимость — когда он шею натирает. Успейте же выбрать себе хомут по шее и будете свободны так же, как я». Понимающих литературу так же мало, как понимающих музыку, но предметом литературы часто бывает жизнь, которой все интересуются, и потому читают и судят жизнь, воображая, что они судят литературу. А вот замечание по поводу Майн Рида. Кроме шуток, изрядный комплимент: ~*~*~*~ Толчок к творчеству: кто-то близкий отметит вашу мысль, любовно разовьет ее и вообще поддержит, душа окрыляется, внимание сосредоточивается на одном, и начинается работа. А когда давно написанное выходит из круга внимания, не интересует вовсе, то иногда приходит друг и хвалит, тогда хочется перечитать свою книгу, пережить ее еще раз. Так что в основе творчества лежат как бы две силы: Я и Ты. ~*~*~*~ В этом и есть очарование творчества: кажется, будто ты не один делал, а кто-то тебе помогал. ~*~*~*~ Очень часто и большие ценители ошибаются, приняв искусственность за искусство. Но когда к доброй оценке этого высокого ценителя присоединится восторг простеца — тогда почти безошибочно можно сказать, что создана подлинная вещь. ~*~*~*~ — А зачем нужно трудиться говорить образами и всякими догадками, если можно сказать простыми словами? На это мне ответили так: если скажешь, как все, то твоим словам не поверят и ответят: «Так все говорят». И тем самым говорят, что общие слова требуют подтверждения личного, что личность художника, все равно как печать на казенной бумаге, есть свидетельство правды. Вот и несет автор-баснописец свою околесину, пока читатель не догадается, и не вспомнит, и не найдет в себе то же самое, о чем говорил столько времени автор. Вот тогда можно и самому баснописцу повторить все свое сказанное простыми словами. ~*~*~*~ Сколько творческого времени нужно потратить, чтобы оборониться от теорий творчества, создаваемых ежедневно людьми, иногда ничего не создавшими и претендующими на руководящую роль литературой. Читал «Всадник без головы». Такая динамика в романе, что умный пожилой человек с величайшим волнением следит за судьбой дураков. Вот как надо романы писать!Про экранизации: Сценарий как будто очень хороший, но в нем один лишь недостаток — фильм получится ниже книги: это не творчество, а приспособление к кино. Литература и мораль:Этот психологизм мне напоминает фотографию, залезающую в живопись: портрет под Рембрандта, пейзаж под Левитана, — так точно жалко кино озвученное, залезающее в психологию Достоевского. Все и так, и не так: что-то вроде иллюстраций, существующих лишь потому, что существует основная вещь... Надо в кино, как и в фотографии, пользоваться их собственными средствами... И если там в этих ресурсах нет идей, то пусть лучше будет кино без идей, как американские фильмы, чем идеи эти будут доставаться из литературы. Мораль читать доставляет удовольствие очень большое, потому что, вычитывая, человек, в сущности, говорит о себе, и это очень приятно, и это есть своего рода творчество с обратным действием, т. е. не освобождающим, а угнетающим. Слушать мораль тяжело, мораль есть творчество бездарных людей. В заключение — маленький забавный эпизод из жизни, занесенный Пришвиным в дневник (5.01.1934). Он очень хорошо (на мой взгляд, прямо-таки символически) иллюстрирует уровень взаимопонимания между автором и эпохой. ~*~*~*~ Искусство обладает особенной силой, если выступает как искусство, невозможно искусство принудить быть моралью. И не думаю, что такое оскопленное искусство может помочь, и нужно ли такое искусство. ~*~*~*~ Красота на добро и не смотрит, но люди от нее становятся добрее. ~*~*~*~ Целиком вопросы жизни решаются только у мальчиков, мудрец их имеет в виду, а решает только частности. Мысли, они сами собой скажутся и запрячутся в образы так, что не всякий до них доберется. Кажется, эти образы складываются, уважая и призывая каждый человеческий ум, как большой, так и маленький: большому — так, маленькому — иначе. Если образ правдив, он всем понятен, и тем он и правдив, что для всех. ~*~*~*~ Претензия на учительство — это склероз великого искусства. Стучат в калитку. Я из форточки: Вообще-то логично: кого же и приглашать на курсы Куркрола, как не тов. Л.Атора?— Кто там? Тонкий женский или детский голосок: — Здесь живет литер... атор? Я переспросил: — Писатель Пришвин? Ответ: — Сейчас посмотрю. И, видимо, читает вслух по записке: — Комсомольская, 85, дом Пришвина, Литер Атор. Спускаюсь вниз, открываю калитку. Входит во двор здоровенная девица. — Вы Литер Атор? – спросила она. — Я сам. И она пригласила меня читать на вечере Куркрола при МТП. — Не знаю,– сказал я,– не понимаю даже, что значит Куркрол. — Товарищ Атор,– изумилась она,– как же так вы не знаете: Куркрол — это курсы кролиководства. Такие вот бывают недоразумения с этими сокращениями постоянно. Свернуть сообщение Показать полностью

23 Показать 12 комментариев |

|

#литература #даты #писательство #нам_не_дано_предугадать

275 лет назад (а точнее, 31 декабря 1747 года) родился немецкий поэт Готфрид Август Бюргер. Далеко от нас — во всех смыслах. И даже немцы едва ли назовут его в числе своих величайших поэтов. Но не обязательно быть величайшим, чтобы оставить след. Поднятая Бюргером литературная волна докатилась и до нашего «здесь и сейчас». Во-первых, балладой «Ленора», которую перевел Жуковский, сделав на ее основе еще две вариации: «Людмила» (1808) и «Светлана» (1813). В результате оба эти имени вошли в обиход, так что без Жуковского и его вдохновителя Бюргера современных Людмил и Светлан звали бы как-то иначе… А во-вторых, без Бюргера не было бы и всемирной славы барона Мюнхгаузена. Между тем знаменитый барон (лицо историческое) у восточных славян и прибалтов — практически свой человек! Уж не говоря о вдохновении, которое он пробудил у писателей. Показать полностью

3 327 Показать 7 комментариев |

|

#даты #литература #длиннопост

100 лет назад в Индианаполисе, в семье американцев немецкого происхождения, родился Курт Воннегут — будущий автор 14 романов, полусотни рассказов, а также эссе, пьес и т. д. Здесь будут #цитаты в большом количестве. Такой уж Воннегут автор: его куда лучше цитировать, чем комментировать. Просто комментарии мало что могут прибавить к сказанному им. Как насмешливо замечал сам Воннегут, от критиков он узнал, что является автором научно-фантастической прозы, — хотя полагал, что пишет о том, что видел своими глазами. Впрочем, — добавлял он, — критики запихивают писателей в ящик с надписью «НФ», скорее всего, за знакомство с техникой. А потом используют этот ящик в качестве писсуара. Показать полностью

24 Показать 9 комментариев |

|

#даты #литература #длиннопост

125 лет назад родился Илья Ильф (Илья Арнольдович Файнзильбер). Он стал классиком из тех, которые никогда не попадают в школьные программы, но у читателей пользуются бóльшим успехом, чем те, кто туда попадает. Знаменитый писательский тандем журналиста Ильи Ильфа с его коллегой Евгением Петровым (Евгением Петровичем Катаевым) возник в 1927 году. Они на редкость удачно дополняли друг друга и одно время писали под общим псевдонимом: Ф.Толстоевский. Ильф шутил: Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Все-таки договориться можно. (Любопытно, что, несмотря на тесную дружбу, они неизменно обращались друг к другу на «вы», хотя и по имени…)Показать полностью

2 239 Показать 20 комментариев из 34 |

|

#литература #театр #даты #длиннопост

400 лет со дня рождения Жан-Батиста Мольера. Художник типов, которые явились на смену маскам комедии дель арте и вышли за пределы сцены, завоевав литературу, а заодно и язык. У драматургов это получается особенно хорошо: взять хотя бы Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Островского… Недоросли, молчалины, хлестаковы, самодуры — давно уже понятия не столько литературные, сколько житейские. У Мольера их — целый букет. И самая-самая «великолепная семерка»: I. Арган — Ипохондрик «Мнимый больной» из одноименной комедии. Типаж на все времена: вспомним героев Джером Джерома, которые взялись читать медицинскую энциклопедию и нашли у себя всё, кроме родильной горячки. Если ипохондрику неможется, то, само собой, оттого, что в этом месяце он принял только 8 видов лекарств и сделал 12 клистиров, а ведь в прошлом было соответственно 12 и 20! Показать полностью

7 723 Показать 5 комментариев |

|

#даты #литература #длиннопост

200 лет со дня рождения классика, чье имя стало синонимом перфекционизма: Гюстав Флобер. Эта черта в равной степени проявлялась в его отношении к фактам и к стилю — хотя, само собой, не будь у него за душой ничего другого, никто бы о нем сегодня не помнил. Флобер был реалистом, однако справедливо полагал, что суть этого метода не в копировании жизни, но в открытии ее смысла. А работа над содержанием есть работа над стилем: Точность мысли создает точность слова и сама является ею… Когда я обнаруживаю плохое созвучие или какое-либо повторение в моей фразе, я уверен, что пишу ложь. И он со страстью предавался правке текста. Рукопись романа «Госпожа Бовари» — это 1788 исправленных и переписанных страниц, а окончательный вариант — 487 страниц. «Воспитание чувств» автор писал 7 лет: все эти годы он изучал прессу 1847–1848 гг. (исторический фон романа): «Я утопаю в старых газетах…»…». Нередко написать удавалось только пару страниц за неделю. Из письма Жорж Санд: «…целых два дня бьюсь над одним абзацем, и ничего у меня не выходит. Иногда мне хочется плакать!»Такую же тщательность Флобер проявлял в «матчасти»: ходил в госпиталь увидеть больных дифтерией детей, выяснял, какое меню предлагали посетителям в Английском кафе в 1847 году... Пришлось переписать большой кусок текста, когда выяснилось, что в описываемый период между Парижем и Фонтенбло не существовало железнодорожного сообщения. Правда, все это, вместе взятое, не помешало ему допустить несколько ошибок: например, по хронологии событий можно высчитать, что беременность героини длится... полтора года! Что называется, за всем не углядишь... Традиционный роман заканчивается браком. Он развязывает все сюжетные узлы, и дальнейшее видится предсказуемым — счастливым или нет, но в любом случае малоинтересным. Этот взгляд в XIX веке пошатнули два писателя: Флобер и Лев Толстой. «Госпожа Бовари» писалась 5 лет. Пятилетний труд был продан журналу за 2000 франков (на современные деньги около 10 000 евро), из которых реально автор получил только 1300. Впрочем, в те времена писатели не были избалованы гонорарами. (Исключение — Виктор Гюго, получивший за «Отверженных» 350000 франков ≈ 1, 75 млн. евро.) Зато проблем Флобер огреб себе полной мерой — и немедленно. Разгорелся целый судебный процесс по обвинению в оскорблении общественной нравственности. Самая «непристойная» сцена книги описывала, как героиня садится в карету с молодым человеком и эта карета — с задернутыми занавесками — долго и без видимой цели кружит по городу. По блестящему выражению генерального прокурора — «тут ничего не описано, но все подразумевается!» (Как в том анекдоте: «Под одеждой они все равно голые!..») Три месяца спустя этот же господин был обвинителем на процессе Бодлера с его «Цветами Зла». Позже, к слову, выяснилось, что сам он писал непристойные поэмы. Флобера кое-как оправдали. Тем не менее заключительный вердикт содержал, среди прочего, такую заповедь: «…литература обязана сохранять чистоту и целомудрие». Золотые слова — особенно в контексте судебного постановления… Еще до того, как оформился замысел «Госпожи Бовари», Флобер обдумывал идею «Лексикона прописных истин» — подборки суждений и изречений, представляющей мнения, принятые в обществе, и афоризмы на все случаи жизни, которые позволяют говорящему выглядеть эрудированным и высоконравственным человеком: серия банальностей, «тупоумных изречений, невежественных суждений, вопиющих и чудовищных противоречий…». Выглядело это примерно так: Алмазы: — И подумать только, что это не что иное как уголь! У всего этого был общий знаменатель: пошлость. Архимед: — Произнося его имя, добавлять: «Эврика» и «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю». Введение — Непристойное слово. Генрих III и Генрих IV— По поводу этих королей не преминуть сказать: «Все Генрихи были несчастны». Гобелен — Стоя перед гобеленом, воскликнуть: «Это прекраснее живописи!» Горизонт — Находить прекрасными горизонты в природе и мрачными — политические. Декарт — Cogito ergo sum. Диплом — Свидетельствует о знаниях. — Ничего не доказывает. Иллюзии — Делать вид, что их было много; сетовать на их утрату. Итальянцы — Все — музыканты и предатели. Лебедь — Перед смертью поет. Похороны — По поводу покойника: «Подумать только: ведь я всего неделю тому назад с ним обедал!» Севилья — Прославилась своим цирюльником. Университет — Alma mater. Холостяки — Готовят себе печальную старость. Эпоха (современная) — Ругать. — Жаловаться на отсутствие в ней поэзии. — Называть ее переходной, эпохой декаданса. «Мир цвета плесени» — так определил Флобер среду, в которой существует героиня «Эммы Бовари». Молоденькая провинциалка искала в этом мире чего-то «для души» — и нашла это в романах. Переполненных такой же пошлостью, только ярко раскрашенной: Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые как львы, кроткие как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые как урны. И когда Эмма в итоге становится женой заурядного провинциального врача, ей оказывается не под силу справиться с разочарованием.Сюжет романа основан на реальной истории некой Дельфины Деламар (на ее памятнике под именем прибавлено: «мадам Бовари»). Но будь его темой банальная супружеская измена, едва ли автор имел бы основание изречь свою самую знаменитую фразу: «Эмма Бовари — это я!» Флобер написал не столько о супружеской неверности, сколько о том, как истинная, «прометеевская» тоска по красоте жизни, некогда томившая Гамлета, Фауста, Вертера, облекается в фальшивые формы. Герои Шекспира и Гёте были образованными людьми, способными к глубокой рефлексии (Гамлет так и вовсе стал ее символом), но Эмма не способна отчетливо выразить то, что ее тяготит. Поэтому в романе чаще говорит не героиня и даже не автор — несобственно-прямая речь передает не внутренний монолог, а сумму впечатлений: …ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца… Тоскующая героиня ждет подходящего актера на роль в том любовном спектакле, который уже давно сложился в ее сознании. Русскому читателю может вспомниться Татьяна Ларина, начитавшаяся «обманов Ричардсона и Руссо» («Ты лишь вошел — я вмиг узнала, / Вся обомлела, запылала…»). Впрочем, Эмма читала несколько иные романы: труба пониже, дым пожиже. Или погуще — как посмотреть:…Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте… Он жил в голубой стране, где с балконов свисают, качаясь, шелковые лестницы, жил в запахе цветов, в лунном свете. Она чувствовала его близко, — сейчас он придет и всю ее возьмет в одном лобзании… Во французском литературоведении есть свои термины, аналогичные русским хлестаковщина, обломовщина. Один из таких терминов — боваризм: иллюзорное, искаженное представление человека о себе и своем месте в мире, склонность переселяться в воздушные замки. И хотя читательница, с головой утонувшая в «дамской прозе», — очень яркий пример такой ситуации, но далеко не единственный; вот почему Флобер утверждает, что в основном списал Эмму с себя самого.В попытках найти «красивую» любовь, Эмма заводит интрижку: сначала с Родольфом, потом, когда он тоже оказывается «не тем», — с Леоном… Своего рода пророчеством выглядит сцена любовного объяснения — она происходит на сельскохозяйственной выставке, и слова признания перебиваются выкриками председателя жюри: — ...думал ли я, что сегодня буду с вами? Усилия Эммы освободиться от вульгарности насквозь пропитаны той же вульгарностью. Она дарит возлюбленному саше с вышитым девизом, обменивается локонами и портретами, требует, чтобы он думал о ней ровно в полночь: ведь это так романтично! А мужчине это кажется просто смешным. В конце концов любовница с нелепыми претензиями окончательно наскучивает Родольфу, и он бодренько стряпает трогательное письмо с красивым прощанием. От него так и разит фальшью, но Родольф уверен, причем справедливо, что Эмма все проглотит — она привыкла питаться фальшивками:— «...семьдесят франков!» — Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался. — «За удобрение навозом...» — И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь! — «...господину Карону из Аргейля — золотая медаль!» — Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием... — «Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...» — ...и память о вас я сохраню навеки. — «...за барана-мериноса...» — А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень. — «Господину Бело из Нотр-Дам...» — Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни? — «За породу свиней приз между господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят франков!» Крепитесь, Эмма! Крепитесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни… Исписав в этом духе пару страниц, Родольф радуется удачному результату, но… чего-то недостает!…Знаете ли вы, ангел мой, в какую пропасть я увлек бы вас с собою? Нет, конечно! Доверчивая и безумная, вы шли вперед, веря в счастье, в будущее… О мы, несчастные! О безрассудные! …Одна мысль о грозящих вам бедствиях уже терзает меня, Эмма! Забудьте меня! О, зачем я вас узнал? Зачем вы так прекрасны? Я ли тому виной? О боже мой! Нет, нет, виновен только рок!.. «Это слово всегда производит эффект», — подумал он. «Бедняжка, — умилился он. — Она будет считать меня бесчувственным, как скала, надо бы здесь капнуть несколько слезинок, да не умею я плакать; чем же я виноват?» Эти слезы из стакана — истинная цена увлечения героини. Даже сменив Родольфа на Леона, она не обретет ничего иного. Любовник — как муж, второй любовник — как первый… И умирает несчастная Эмма, запутавшись в жалких расчетах и долгах за шляпки и тряпки. Даже в смерти пошлость ее не отпускает: последние минуты героини сопровождаются непристойной уличной песенкой слепца.И, налив в стакан воды, Родольф обмакнул палец и уронил с него на письмо крупную каплю, от которой чернила расплылись бледным пятном… Только после смерти Эммы, когда мы видим угасающего от горя мужа, который все ей простил, становится ясно, что та «настоящая любовь», которую она искала, всегда была рядом, но осталась незамеченной, потому что была облечена в невзрачную форму. И тут уже вспоминается не Татьяна Ларина и даже не Анна Каренина, а будущая чеховская «Попрыгунья». Только Ольга Ивановна, гонявшаяся за «выдающимися» людьми, прозевала такого человека в своем собственном муже; а в недотепе и неудачнике Шарле нет ничего выдающегося, кроме таланта любить и прощать. Общее между романом Флобера и рассказом Чехова — печаль, вызванная пониманием: люди часто не готовы прилагать собственные духовные усилия, чтобы разглядеть разлитую в мире красоту, — зато легко покупаются на кич, на броские дешевые штампы; они простодушно убеждены, что красота отлита в стандартные формы и готова к употреблению. Зато в мире «цвета плесени» благоденствуют те, кто готов составить часть этой плесени и принимает все как есть: аптекарь Омэ, не мечтавший ни о какой красоте, кроме ордена Почетного Легиона, — его он и получает в финале романа. Второй роман Флобера — мир ярких людей и страстей — составил резкий контраст с первым, и «цветовое настроение» его (выражение самого Флобера) отличается не менее резко. Если «Госпожа Бовари» — цвета плесени, то «Саламбо» — багрова. III век до нашей эры, Пунические войны, Карфаген и восстание наемных войск. Один из вождей варваров, Мато, похищает священную реликвию — покрывало богини Танит; Саламбо, дочь Гамилькара, отправляется в лагерь варваров за покрывалом… Флоберовское представление о карфагенянах выразил историк Жюль Мишле: «народ угрюмый и унылый, чувственный и алчный, склонный к риску, но лишенный героизма», да к тому же замороченный «свирепой религией, полной ужасающих обрядов» (образ, не подтвержденный позднейшими археологическими исследованиями). Чтобы писать, Флоберу всегда требовалось отчетливо представить себе место действия. За первые месяцы работы над романом он изучил все упоминания Карфагена у древних авторов и всю имеющуюся научную литературу, от «Полиоркетики» Юста Липсия до 400-страничной монографии о храмовых пирамидальных кипарисах. А после этого принялся читать все, что касалось других древних цивилизаций Средиземноморья. Но и этого ему было мало. Чувствую, что нахожусь на ложном пути и что персонажи мои должны говорить иначе. Немало честолюбия в желании войти в душу людей, когда эти люди жили более двух тысяч лет назад, причем цивилизация тех времен не имеет ничего общего с нашей. В 1858 г. Флобер отправился в Тунис, где убедился в ложности созданной им картины и сжег все уже сделанные наброски, чтобы начать все заново: «Карфаген надо целиком переделать или, вернее, написать сызнова. Я все уничтожил. Это было идиотство! Немыслимо! Фальшиво!»Созданный в итоге этих метаний и каторжных трудов опус можно было бы, по аналогии с романом Бальзака, назвать «Блеск и нищета перфекционизма». Это своего рода детище Франкенштейна, где совместились история, археология, эпос, эротический роман с элементами садизма и признаки зарождающегося символизма. Из-за этой мешанины «Саламбо» со своей серьезнейшей — на тот момент — научной базой больше всего смахивала, как ни странно, на… оперу. И Флобер тут же получил предложение адаптировать роман для театральной сцены, которое с негодованием отверг: «Хотят, чтобы известный мастер сделал вещь на скорую руку. Но погоня за наживой на почве искусства показалась мне недостойной моей натуры». Этот гордый отказ лишил писателя 30 тысяч франков, однако после его смерти роман все равно стал добычей либреттистов, породив балет и несколько опер — в том числе «Саламбо» Мусоргского (не закончена). Флобер предпринял попытку реконструировать историческую психологию, самосознание человека древней эпохи, еще не ощущающего себя личностью, не обособленного от природы. У такого персонажа отсутствует рефлексия: он просто не понимает, что с ним происходит. Физиологическое томление принимает форму религиозной экзальтации. Эротическое сопрягается с мистическим. В целом реакция на роман была неоднозначной. Рядовой читатель клюнул на экзотику и «пикантные» детали (впрочем, за границей книга отчего-то продавалась лучше, чем во Франции). Гюго и де Лиль восторгались. Сент-Бёв, несмотря ни на что, ставил под сомнение историческую добросовестность автора. Большинство же критиков считало, что Флобер погнался за славой историка и упустил главное — психологию героев. Бодлер коротко заметил: «Прекрасная книга, полная недостатков». А братья Гонкуры нашли роман «шедевром прилежания, и только»: Очень утомительны эти нескончаемые описания, подробнейшее перечисление каждой приметы каждого персонажа, тщательное, детальное выписывание костюмов. От этого страдает восприятие целого. Впечатление дробится и сосредотачивается на мелочах. За одеяниями не видно человеческих лиц, пейзаж заслоняет чувства… У романа были и есть свои поклонники — Флобер все же оставался Флобером. Но писатель, верный себе, уделил столько внимания локальному и историческому антуражу, что получил несколько «не тот» эффект. Публика увлеклась колоритом, и на какое-то время даже вошел в моду «карфагенский стиль», повлиявший, в частности, на покрой дамских платьев, — едва ли такой результат мог польстить гордости автора, подобного Флоберу. Роман как таковой оказался задвинут на задний план, как бы задавлен собственным материалом: этнографизм и бесстрастность описания потеснили сюжет и героев.И в своем третьем романе Флобер вернулся к современности. Его название переводят на русский как «Воспитание чувств», хотя оно имеет двойной смысл: «L'Éducation sentimentale» — одновременно и «формирование чувствительности», и «воспитание под действием чувств». Это история заурядного юноши как героя времени; у Бальзака в такой роли выступает Люсьен Рюбампре («Утраченные иллюзии»), у Диккенса — Пип («Большие ожидания»), а у Гончарова — Адуев («Обыкновенная история»). Хотя каждый из авторов, разумеется, расставил акценты по-своему. Все мечты и планы Фредерика Моро остаются мечтами: в отличие от того же Люсьена, он даже не пытается их реализовать, пассивно ждет: не сбудется ли? Эту хаотичность жизни, лишенной сознательного «вектора», отражает композиция романа: рассыпающийся сюжет, мелкие картины-кадры, перемены, которые ничего не меняют. Флобер употребляет прошедшее время несовершенного вида, словно заставляя главного героя застыть в состоянии полной неопределенности. Фредерик, за жизнью которого читатель следит на протяжении двадцати лет, с восемнадцатилетнего возраста до сорокалетия, плывет по течению — он все утратил и ничего не приобрел взамен. Даже его юношеское чувство к мадам Арну обернулось в итоге пшиком, и за спиной его тянется только цепь мелких житейских предательств. В финале, беседуя со старым приятелем, Фредерик вспоминает нелепый комический эпизод их ранней юности — неудавшийся поход в публичный дом — и приходит к неожиданному заключению: Они с величайшими подробностями припоминали это событие, и каждый пополнял то, что позабыл другой; а когда они кончили, Фредерик сказал: Это «лучшее», конечно, — не та глупая и полузабытая история, а чистота и юность, надежды на будущее, которые живут до той поры, пока не станет окончательно ясно, что будущее бесповоротно и окончательно стало унылым и однообразным настоящим.— Это лучшее, что было у нас в жизни! — Да, пожалуй! Лучшее, что было у нас в жизни! — согласился Делорье. Способность или неспособность героя адаптироваться к жизни «как она есть», преуспеть — эта способность получает неодинаковую оценку в разных литературах. Для литературы английской (речь о преобладающей тенденции — исключения есть всегда) жизненный успех героя становится авторской «наградой», маркирующей правильный выбор пути. Для литературы французской — чаще всего знаком его нравственного падения и деградации. А вот для русских писателей это вообще нерелевантное обстоятельство, ибо, что бы ни случилось с героем, внимание переносится с его жизненной ситуации на попутно возникающие «проклятые вопросы», которые так и остаются вопросами, потому что ответ на них читатель должен дать себе сам. Что касается читательской судьбы «Воспитания чувств», то она оказалась еще печальнее, чем в случае с «Саламбо», что причинило много горя автору. Книга, от которой, по выражению одного критика, «веяло почти клиническим холодом», не вызвала восторга у современников, зато получила должную оценку в следующем столетии. Т. де Банвиль проницательно заметил, что в этом романе Флоберу «суждено было предвосхитить то, что возникнет лишь много позже: роман без романных ухищрений, печальный, смутный, таинственный, как сама жизнь, и обходящийся развязками тем более страшными, что материально в них нет ничего драматического…» Следом за тремя романами Флобер опубликовал небольшой сборник «Три повести», куда вошли «Простая душа», «Легенда о святом Юлиане Милостивом» и «Иродиада». Время действия повестей как бы обращено вспять: от современности Флобер отступает в средневековье, а оттуда — в античность. Аналогично отдаляется место действия: из Нормандии оно переносится на юг Иберии, находящейся под властью мусульман, а оттуда — в библейскую Палестину. Каждый из трех героев — пророк, отважный воин и бедная служанка — следуют своим земным путем, приходя в финале к некоей духовной кульминации. Но сопоставление пережитых ими прозрений складывается под пером Флобера в повествование о мире, отвергающем любовь и доброту — и мало-помалу удаляющемся от Бога. Завершение этого печального процесса — судьба Фелисите из «Простого сердца»: ее никому не нужная нежность в конце концов обращается на попугая, а затем на его чучело. Она начинает смутно отождествлять его со Святым Духом, и, когда Фелиситэ умирает, ей чудится, словно в небесах над ней парит гигантский попугай. И, наконец, четвертый роман, которому суждено было остаться незаконченным: «Бувар и Пекюше». Герои его — вышедшие в отставку мелкие чиновники. Неожиданное наследство подбрасывает им возможность избрать себе занятие по вкусу, и они с энтузиазмом, достойным представителей нации великих энциклопедистов, бросаются на штурм сияющих вершин науки. Справедливости ради, начали они все-таки не с теории, а с практики: конкретно — с сельскохозяйственной деятельности. Ведь все можно освоить, вооружившись пособиями, не правда ли? Берутся приятели, скажем, за выращивание дынь. Вбухивают в это дело уйму денег и энергии. Но когда драгоценные канталупы вызревают, то оказываются абсолютно несъедобными, и автор замечает «в сторону»: …дело было в том, что он выращивал рядом разные сорта, и сахарные дыни смешались с обыкновенными, португальские — с монгольскими, соседство помидоров принесло еще больше вреда, и в результате выросли омерзительные ублюдки, похожие по вкусу на тыкву. Пособие не предупредило героев о том, что так делать нельзя. Бувар и Пекюше — французские Башмачкины, горожане, всю жизнь занимавшиеся перепиской бумаг; сведений о ботанике, о механизмах опыления и т. п. у них кот наплакал. А ни одно пособие не станет начинать объяснения от сотворения мира: ведь невозможно учесть заранее все нелепые ошибки, которые способен совершить любитель, взявшийся за дело с нахрапу!Постепенно друзья охладевают к огородничеству, зато загораются идеей сделать вклад в науку. Беда в том, что ученые книжки они кидаются читать, ничего не поменяв в своем подходе. Голая эмпирика неспособна компенсировать отсутствие системы, а без этого она мало что бесполезна — просто вредна. С печальным юмором Флобер описывает, как его героев бросает от одного берега к другому: они пытаются найти причины своего сельскохозяйственного афронта, последовательно хватаясь за химию, анатомию, психологию и диетологию. Обрывки почерпнутых оттуда сведений противоречат друг другу (либо им так кажется в силу их невежества), и, стараясь разобраться, Бувар и Пекюше увязают еще глубже: минералогия, зоология, палеонтология, геология… От геологии они неприметно переходят к археологии — и превращают свой дом в свалку сомнительных «артефактов». В своем рвении приятели доходят до того, что начинают грабить кладбища и церкви, из-за чего у них возникают неприятности. Но археологию нельзя понять без истории — следовательно… Далее настает очередь литературы, в которой друзья надеются найти некую иллюстрацию к истории, но приходят в ужас от «исторических неточностей» Вальтера Скотта и Дюма. Одно цепляется за другое: театр, гимнастика, политика, спиритизм, философия и теология, потом — педагогика… и провал на этом поприще оказывается особенно сокрушительным. Флобера занимает не просто феномен дилетантизма, но неумение людей мыслить. Будучи и сам представителем той же нации энциклопедистов, он весьма ядовито осмеял расхожее понятие о науке как о совокупности «сведений», а об ученом — как о человеке, чья голова набита фактами, — в то время как основой науки является системность и способность к выявлению логических связей. Между тем флоберовские персонажи в своих изысканиях упорно используют одну и ту же методику: Под конец они изобрели ликер, которому, по их мнению, было суждено затмить все остальные. Они положат в него кориандр, как в кюммель, вишневую водку, как в мараскин, иссоп, как в шартрез, прибавят мускуса, как в веспетро, и calamus aromaticus, как в крамбамбуль, красный же цвет придадут ему санталом. Но под каким названием пустить в продажу новый ликер? Требовалось название легко запоминающееся и вместе с тем оригинальное. После долгих размышлений они решили окрестить его «буварином». Так, начав с описания феномена боваризма, Флобер пришел к «буваризму»… По замыслу автора, дальше друзья должны были разочароваться в науке и вернуться на исходную позицию, принявшись за выписку «умных» цитат: воистину, дух энциклопедизма неистребим! Но так как Бувар и Пекюше оставались Буваром и Пекюше, то в качестве материала для их «энциклопедии» писатель рассчитывал использовать уже упомянутый выше сатирический «Лексикон прописных истин». Таким образом, все четыре романа Флобера имели разную судьбу. Первый вызвал скандал — и навеки превратил Флобера в классика. Второй поднял волну моды — и остался в анналах истории литературы. Третий был встречен прохладно — но обозначил тот путь, по которому впоследствии двинулся роман ХХ века. Четвертый — саркастичный и беспощадно-трезвый — обозначил перелом в писательской манере Флобера. После него уже надо было ожидать появления сатиры Анатоля Франса. Так и случилось. Флобер скончался в 1880 году, а в 1881 вышел первый роман, принесший известность молодому Франсу: «Преступление Сильвестра Бонара». Но это уже, как говорится, совсем другая история… Свернуть сообщение Показать полностью

18 Показать 19 комментариев |

|

#даты #литература #поэзия #длиннопост