| Безымянный арт От MariaGr |

| Еноты🦝🦝🦝 От Республиканская Партия Фанфикса |

|

100 000 просмотров

26 мая 2025 |

|

12 лет на сайте

8 февраля 2025 |

|

500 читателей

5 декабря 2024 |

|

5 рекомендаций

11 ноября 2024 |

|

1 макси

4 ноября 2024 |

| Былa на сайте вчера в 20:43 | |

| Пол: | женский |

| Откуда: | Север |

| Образование: | филолог |

| Род деятельности: | преподаватель университета |

| Зарегистрирован: | 7 февраля 2013 |

| Рейтинг: | 2422 |

Личное | |

| Деятельность: | По профилю полученного образования... |

| Интересы: | Книги. Кино. Фотошоп. Культурный туризм. Иностранные языки (больше платонически) |

| Любимая музыка: | Классика (выборочно, под настроение). Из бардов - Бочарова, Канцлер Ги (тоже выборочно). Нью-эйдж |

| Любимые фильмы: | Властелин колец, Война и мир, Господин оформитель, День сурка, Ёжик в тумане, Залечь на дно в Брюгге, Касабланка, Колдун, Король-олень, Крабат — ученик колдуна, Лабиринт, Мужской стриптиз, Одиссей, Остров сокровищ, Остров сокровищ, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Рождественская история, Семейка Аддамс, Тайна Келлс, Тень, или Может быть, все обойдется, Убить дракона, Формула любви, Ходячий замок, Чарли и шоколадная фабрика Амаркорд, Ариэль (А.Каурисмяки), Бал (Э.Скола), Бульвар Сансет, В поисках галактики, Великое безмолвие (Ф.Грёнинг), Великолепный, Весенний снег (Юкисада Исао), Где дом друга? (А.Кяростами), Голый остров, Город Зеро, Дежа вю, Дон Камилло (сериал), За спичками, Зануда, Зимний гость, Каникулы г-на Юло, Коянискатци, Маленькие красные цветы, Мой дядюшка (Ж.Тати), На исходе дня, Нагие (М.Ли), Небраска, Осенний марафон, Патер Панчали, Пейзаж в тумане, Плохой хороший человек, Прошлым летом в Мариенбаде, Прощай, «Гостиница Дракон», Пустыня Тартари, Ран (Акира Куросава), Сны Акиры Куросавы, Сказки четырех времен года (Э.Ромер), Суспирия, Тысячелетняя пчела (Ю.Якубиско), Уитнейл и я, Фантазия (Дисней, 1940) |

| Любимые книги: | Властелин колец, Волшебник Земноморья, Второе Поколение, Грозовой перевал, Жук в муравейнике, Звёздные дневники Ийона Тихого, Из воспоминаний Ийона Тихого, Книга о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола, Крошка Цахес, по прозванию Циннобер, Маленький принц, Мемуары папы Муми-тролля, Над пропастью во ржи, Наполеон Ноттингхильский, Отверженные, Понедельник начинается в субботу, ещё 13 Японская лирика, Повесть о Гэндзи, Записки у изголовья. Иосиф и его братья (Т.Манн), Кристин, дочь Лавранса (С.Унсет). Эссеистика Честертона. Гофман, Диккенс, Чехов, Акутагава, Кадзуо Исигуро, Борхес. Трилогия о Мерлине М.Стюарт, Кибериада (Лем), Дневник книготорговца (Шон Байтелл) |

| Любимые аниме: | 5 сантиметров в секунду, Предательство знает моё имя, Предательство знает моё имя, Унесенные призраками |

В фанфикшене | |

| Любимые персонажи: | Абэ-но Сэймэй, Арагорн II (Элессар), Атос, Гарри Поттер, Даламар Темный, Джон Ватсон, Жавер, Кристобаль Хозевич Хунта, Лука Кроссцерия (Зэсс), Майя Котовская (Канцлер Ги), Маленький принц, Питер Блад, Рейстлин Маджере, Рокэ Алва, Северус Снейп, Урфин Джюс, Хаул Пендрагон (Дженкинс), Хэвлок Витинари, Шерлок Холмс |

| Любимые пейринги: | Гарри Поттер/Северус Снейп, Северус Снейп/Лили Эванс (Лили Поттер) СС, ГП (б.ч. джен) |

| Любимая категория: | Хорошая литература. Без садизма и извращений - там, где они не оправданы художественно (99,9%) |

| Подписана: | Гарри Поттер |

|

Сообщение закреплено

#фанфики #рекомендации #Снейп #листая_старые_страницы

Дополнение к коллекции: хорошие снейпофики на других сайтах http://www.nasha-lavochka.ru/potter.htm Несколько произведений: Svengaly. Семь ночей, или Новые сказки Шахерезады. (Цепь приключений, юмор, буйная фантазия автора, хэппи-энд, кое-что для размышлений, отличный стиль… всё, что нужно для счастья. И Шахерезада тоже есть.) Здесь - хорошая рецензия на эту историю: http://macrology.diary.ru/p131395061.htm?oam#more1 Nereis. Призраки полудня. Орёл и крест. Сосуд для слёз (трилогия). (Очень хитро закрученный авантюрный сюжет – особенно во 2-й части. Философия. Познание себя. Сексуальная инициация… в традициях античности. Да, и весьма оригинальная машина времени.) Есть гетный сиквел - «Доппельгангер». http://restricted.ruslash.net/Fanfics/apparitions.htm http://restricted.ruslash.net/Fanfics/eagleandcross.htm http://restricted.ruslash.net/Fanfics/vesseloftears.htm Трейсмор Гесс. Мистеру Малфою. Синий бархат. Часы и письма (трилогия). (Снейп + Малфой-старший, Снейп + Малфой-младший. Любовь и алхимия, соединенные мотивом преображения… но не всем дано пройти последнюю стадию Великого Делания. Полноценное художественное произведение, блестящий стиль. Есть сиквел: «Последний выпуск».) Трейсмор Гесс. Ultimo Ratio. (Необычное снарри. Необычный Гарри. Далекая от канона развязка. Как всегда у этого автора, секс описан через неожиданные метафоры.) https://ficbook.net/collections/10479625 P.S. Сейчас тексты Трейсмор Гесс выложены на Фанфиксе под ником expellearmus Цыца. В ваших зомби слишком много жизни. (1-я часть; 2-я читается на Фанфиксе. Трогательное низкорейтинговое снарри. Вполне традиционный расклад: оба героя маются переживанием своей «недостойности» - но чем-то подкупает.) https://hpfiction.borda.ru/?1-20-0-00003037-000-10001-0 https://snarry.borda.ru/?1-8-0-00001244-000-0-0 XSha. Антиквар. (Старый фик, но великолепный. Смутно напоминает «Мастера и Маргариту»: в современную Москву заявляются эмиссары магического мира… Рассказ от лица НМП, который – себе на беду? – с ними столкнулся… и это один из лучших НМП во всем фандоме.) http://www.snapetales.com/mythomania/stories/40.php Just curious. Вспомнить всё. (Вполне вроде бы традиционное снарри, но драматично, эмоционально: в общем, захватывает.) http://8gamers.net/fanfic/view/209272/ Sever_Snape. О любви к домашним животным (Милый, забавный мидик, где Снейп и Гарри обретают друг друга на почве вот того самого, на что указывает заглавие). http://ab.fanrus.com/310706/dom_zhivotniye.php Emily Waters: Быть Северусом Снейпом. (Смешная и по-своему убедительная история, которая объясняет, почему никогда не будет достигнуто согласие в вопросе о том, какой же Снейп - «настоящий».) http://hp-fiction.borda.ru/?1-14-0-000000023-000-0-0 fadetoblack, поросенок М. Chanson à la russe. (Снарри-немагичка в декорациях российской деревни. Неожиданно - и, по утверждению авторов, незапланированно - накладывается на сюжет повести Л.Толстого «Отец Сергий». Динамично, остроумно, весело. Макси.) https://ficbook.net/readfic/6959339 fadetoblack: Пингвин и мистер Поттер. (Смешное и трогательное снарри с героями-пингвинами.) http://awards.ruslash.net/works/7714 На всякий случай - еще старое критическое эссе об образе СС: https://studopedia.net/1_40493_bayronicheskiy-goticheskiy-geroy.html Свернуть сообщение - Показать полностью

11 Показать 4 комментария |

|

#ex_libris #юмор #цитаты

Джен Кембл. Диковинные диалоги в книжных магазинах. СПб., 2021. Книга написана, а точнее — составлена из реальных диалогов английской писательницей, которая сама управляла книжным магазином, и дополнена перлами из российских книжных. По характеру коммуникации персонажей смахивает на «Заповедник» С.Довлатова. Когда-то я могла бы счесть некоторые реплики неправдоподобными: не может же человек в самом деле до такого додуматься! — но долгие годы работы на поприще, которое сейчас считается «сферой обслуживания», убедили меня в том, что на людей в этом смысле всегда можно рассчитывать. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: А какая первая книга про Гарри Поттера? ПРОДАВЕЦ: «Философский камень». ПОКУПАТЕЛЬ: А вторая? ПРОДАВЕЦ: «Тайная комната». ПОКУПАТЕЛЬ: Возьму «Тайную комнату». «Философский камень» не надо. ПРОДАВЕЦ: Вы ее уже читали? ПОКУПАТЕЛЬ: Нет, но в серийных книгах всегда сначала набирается разгон. Не хочу терять время на бессмысленные вступления. ПРОДАВЕЦ: История в «Гарри Поттере» развивается с места в карьер. Я лично рекомендую вам начать с первой книги — она очень хороша. ПОКУПАТЕЛЬ: Вы на проценте работаете? ПРОДАВЕЦ: Нет. ПОКУПАТЕЛЬ: Ясно. Сколько книг в серии? ПРОДАВЕЦ: Семь. ПОКУПАТЕЛЬ: Именно. Не буду я тратить деньги на первую книгу, ведь столько еще надо будет докупить. Возьму вторую. ПРОДАВЕЦ: Н-ну, если вы так уверены… Неделю спустя. ПРОДАВЕЦ: Здравствуйте, вы за «Узником Азкабана»? ПОКУПАТЕЛЬ: Что это? ПРОДАВЕЦ: Следующий том после «Тайной комнаты». ПОКУПАТЕЛЬ: Вот уж нет. Эта оказалась такая путаная. Вот скажите мне, как в этом вообще могут разобраться дети, если даже я ничего не понял? В смысле, кто он такой, этот Волдеморт? Нет. С остальным даже морочиться не буду. * * * ПОКУПАТЕЛЬ (показывает книгу в мягкой обложке): Если я куплю эту книгу, можно ее перекинуть моему другу на «Киндл»? ПРОДАВЕЦ: Нет. ПОКУПАТЕЛЬ: Ой. А как же они тогда физические книги скачивают на «Киндл»? Как в фильме «Чарли и шоколадная фабрика», когда Майк Тиви хочет попасть на телевидение и летит у всех над головами такими маленькими кусочками? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Где у вас книги о войне? ПРОДАВЕЦ: В отделе истории. Он поделен на британскую историю, европейскую, американскую и мировую. Вы какой именно войной интересуетесь? ПОКУПАТЕЛЬ: Мне нужна история нынешней войны между волками-оборотнями и вампирами. ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: Где мне посмотреть? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Я ищу какую-нибудь по-настоящему интересную биографию. Можете посоветовать что-нибудь? ПРОДАВЕЦ: Конечно. Какие книги вы читали — и вам понравилось? ПОКУПАТЕЛЬ: Ну, мне вот очень полюбилась «Майн Кампф». ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: Хотя «полюбилась» — не совсем то слово. ПРОДАВЕЦ: Пожалуй. ПОКУПАТЕЛЬ: «Понравилась» — так-то лучше. Да. Понравилась. Очень понравилась. * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: У вас есть вакансии? Я бы хотела дочь пристроить на субботы. ПРОДАВЕЦ: Если вашей дочери интересно у нас работать, лучше пусть она сама придет поговорить. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: В том-то и дело, что она не очень рвется работать… Но вы зайдите к нам домой и попытайтесь ее уговорить у вас работать. Она тогда, может, рассмотрит ваше предложение. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Вы будете открыты, когда выйдет новый «Гарри Поттер»? ПРОДАВЕЦ: Да, у нас премьера в полночь. ПОКУПАТЕЛЬ: Отлично. Это во сколько? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Здравствуйте, хотел спросить: Анна Франк продолжение не писала? ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: Мне очень понравилась первая книга. ПРОДАВЕЦ: Ее дневник? ПОКУПАТЕЛЬ: Да, дневник. ПРОДАВЕЦ: Ее дневник — не вымысел. ПОКУПАТЕЛЬ: Правда? ПРОДАВЕЦ: Да… Она взаправду умирает в конце, оттого и дневник заканчивается. Ее забрали в концлагерь. ПОКУПАТЕЛЬ: Ой… какой ужас. ПРОДАВЕЦ: Да, кошмар… ПОКУПАТЕЛЬ: В смысле, какая жалость, понимаете? Такая была хорошая писательница. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: У вас есть «Искупление»? Только не в кинообложке, пожалуйста. Как посмотрю на шею Киры Найтли, так прямо стукнуть что-нибудь хочется. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: В этой книге некоторые страницы порваны. ПРОДАВЕЦ: Да, к сожалению, некоторые старые книги поистрепались у предыдущих хозяев. ПОКУПАТЕЛЬ: Так вы скинете цену? Тут написано — двадцать фунтов. ПРОДАВЕЦ: Простите, но мы, назначая цены, учитываем состояние книг. Если бы эта книга была в лучшем состоянии, она бы стоила гораздо дороже двадцати фунтов. ПОКУПАТЕЛЬ: Ну, вы не могли учесть вот этот надрыв (показывает страницу) или вот этот (показывает другую страницу), потому что их сделал две минуты назад мой сын. ПРОДАВЕЦ: То есть из-за вашего сына книга теперь в еще худшем состоянии, чем прежде? ПОКУПАТЕЛЬ: Да. Именно. Так что, скинете цену? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Хотел бы купить книгу жене. ПРОДАВЕЦ: Да-да, и какого рода книгу? ПОКУПАТЕЛЬ: Не знаю. Что-нибудь… розовое? Женщинам же нравится все розовое, да? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: У вас есть «Доктор Кто и тайны скрытой Планеты Времени?» ПРОДАВЕЦ: Я о такой книге не слышала. Погодите, посмотрю в нашей базе. ПОКУПАТЕЛЬ: Спасибо. ПРОДАВЕЦ: Боюсь, ее у нас нет, и в каталоге Британской библиотеки — тоже. Вы уверены, что она так называется? ПОКУПАТЕЛЬ: Нет, вовсе нет. Я даже не уверен, что она существует. ПРОДАВЕЦ: В смысле? ПОКУПАТЕЛЬ: Ой, просто вот ехал на работу вчера, сочинил название и подумал, что такую книгу я бы почитал, понимаете? ПРОДАВЕЦ: Хм-м. Боюсь, что вам не удастся ее прочесть, поскольку ее еще не написали. ПОКУПАТЕЛЬ: Ничего-ничего, просто решил проверить. ПРОДАВЕЦ: Но у нас много романов о Докторе Кто, можете посмотреть, если хотите. ПОКУПАТЕЛЬ: Нет, не стоит. Пойду-ка я домой, еще подумаю и приду опять. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Кто написал Библию? Что-то выскочило из головы. ДРУГ ПОКУПАТЕЛЯ: Иисус. * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: У вас есть любимая книга Беллы Суон? Ну, из «Сумерек»? Продавец вздыхает и достает с полки «Грозовой Перевал». ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А нет такой, чтоб похожа была обложкой на «Сумерки»? ПРОДАВЕЦ: Нет, это антикварный книжный магазин, тут только старое издание этой книги. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Но это ведь та, про девушку Кэти и про опасного парня, да? ПРОДАВЕЦ: Да, это роман Эмили Бронте. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Хорошо. Как думаете, по нему фильм снимут? ПРОДАВЕЦ: По нему сняли несколько фильмов. Версия с Рейфом Файнзом в роли Хитклифа очень хороша. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Что? Волдеморт играет Хитклифа? ПРОДАВЕЦ: Ну… ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Это же роль для Эдварда. ПРОДАВЕЦ: «Грозовой Перевал» был написан задолго до «Гарри Поттера» и «Сумерек». ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Ага, но Волдеморт убил Седрика, а его играл Роберт Паттинсон, а теперь выходит, что Волдеморт играет роль Эдварда в «Грозовом Перевале», потому что роль Эдварда — Хитклифф. Кажется, Эмили Бронте нам что-то пытается сказать о вампирах. ПРОДАВЕЦ: …С вас восемь фунтов. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: За что? ПРОДАВЕЦ: За книгу. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А, нет, не надо, я пойду куплю DVD-версию с Волдемортом. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: А где вы держите карты? ПРОДАВЕЦ: Вон там. Какую именно карту вы ищете? Провинции, Великобритании, Европы или мира? ПОКУПАТЕЛЬ: Мне нужна карта Солнца. * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: У вас есть каталоги со старыми узорами для вязания? ПРОДАВЕЦ: Есть, как ни странно. Вон там. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А вязальные спицы вы продаете? ПРОДАВЕЦ: Увы, нет. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Но мне же нужны спицы, чтобы вязать старые узоры. ПРОДАВЕЦ: Ну… ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А шерсть? ПРОДАВЕЦ: Нет, только узоры и журналы. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Не продумано это. Как я свяжу шарф без спиц и шерсти? ПРОДАВЕЦ: Боюсь, придется их купить в другом магазине. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Было бы гораздо удобнее купить все в одном месте. ПРОДАВЕЦ: К сожалению, мы не можем продавать все, что как-то связано с нашими книгами, иначе нас бы завалило садовым инвентарем, швейными машинками, продовольствием и кистями для краски. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Что вы такое говорите? Мне это все не надо. Мне нужны шерсть и спицы. Не буду же я вязать кистью! * * * РЕБЕНОК: Мам, а кто был Гитлер? МАТЬ: Гитлер? РЕБЕНОК: Ага. Он был кто? МАТЬ: М-м, он был очень плохой человек, давным-давно. РЕБЕНОК: Прям совсем плохой? МАТЬ: Да, как… как Волдеморт. РЕБЕНОК: Ой! И правда очень-очень плохой. МАТЬ: Да. РЕБЕНОК (после паузы): Значит, Гарри Поттер и Гитлера убил? * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Посоветуйте книгу заклятий для возвращения домашних питомцев с того света. ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Только зверей, понимаете? Не людей. Мужа я возвращать не хочу. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: А после выхода «Страстей Христовых» киноверсию Библии издали? Ну, такую, с текстом Библии, но с Мелом Гибсоном на обложке? * * * ДЕВОЧКА (тыкает в комод у одного из книжных шкафов): А можно через него попасть в Нарнию? ПРОДАВЕЦ: К сожалению, вряд ли. ДЕВОЧКА: Ой. Наш гардероб дома тоже так не работает. ПРОДАВЕЦ: Нет? ДЕВОЧКА: Нет. Папа говорит, это оттого, что мама его купила в Икее. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: У вас есть «Рассказ служанки»? ПРОДАВЕЦ: Увы, последний экземпляр продали сегодня утром. Но я могу заказать вам. ПОКУПАТЕЛЬ: А можете мне просто распечатать? Из интернета? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: В хорошей книге мне потребны несколько вещей. ПРОДАВЕЦ: Так. И какие они? ПОКУПАТЕЛЬ: Убийство — желательно молодого красавца, — полет на вертолете, собачка, попугай, самоубийство, сигары, усы, любовные письма и животные, удравшие из зоопарка. ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: Почему вы не записываете? ПРОДАВЕЦ: Простите. (Хватается за авторучку.) ПОКУПАТЕЛЬ: Хорошо. Не забудем еще загадочные круги в полях. А еще героиня — желательно рыжая из сельского дома в Уэльсе, и чтобы в свободное время собирала окаменелости. Ее бабушка должна быть жива, но едва-едва, а по выходным она должна скакать на диких лошадях по пляжу. Героиня, не бабушка. ПРОДАВЕЦ: Так. ПОКУПАТЕЛЬ: Что-нибудь такое приходит на ум? ПРОДАВЕЦ: Нет… Похоже, вам надо написать такую книгу самому, раз у вас такие специфические предпочтения. ПОКУПАТЕЛЬ: Знаете, я надеялся, что вы это скажете. (Достает из кармана блокнот.) Я тут набросал сюжет. Хотите почитать? * * * ПОКУПАТЕЛЬ (со старой дорогой книгой в руках): Ничего, если я с нее суперобложку сниму? У меня экземпляр без суперобложки. ПРОДАВЕЦ: В смысле, вы хотите купить суперобложку? ПОКУПАТЕЛЬ: Нет, купить не хочу. Просто себе взять. Вам жалко? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: В наше время уж и не прочитаешь про Средиземье, верно? Никому до Шира дела нет. Там наверняка что-то происходит, а в новостях ни слова. ДРУГ ПОКУПАТЕЛЯ: Новое кино же снимают? ПОКУПАТЕЛЬ: Правда? ДРУГ ПОКУПАТЕЛЯ: Ага, но типа историческое. Не то, что сейчас происходит. Так я слыхал. ПОКУПАТЕЛЬ: Так а сейчас-то что происходит? ДРУГ ПОКУПАТЕЛЯ: Не знаю. Давай дома глянем в «Википедии». ПОКУПАТЕЛЬ: Это мысль! * * * Конец дня, в магазине свет выключен, висит табличка «Закрыто». Продавец уже в дверях, собирается запирать магазин, и тут влетает дама. ПРОДАВЕЦ: Добрый вечер, мы уже закрыты. ДАМА: Что? Я говорю по телефону (показывает телефон). ПРОДАВЕЦ: Хорошо, но мы закрыты. ДАМА (в трубку): Секунду, Мэри. (Поворачивается к продавцу, раздраженно.) Это ничего, я не за книгами сюда, я просто хочу по телефону поговорить, снаружи шумно. ПРОДАВЕЦ: Простите, но мне очень нужно уйти, придется вам поговорить по телефону где-нибудь в другом месте. ДАМА (сухо): Подождите минуту, и я закончу. (В телефон.) Извини, Мэри… Да, какая-то бестолковая девушка мешает разговаривать… Ну короче, да, я же говорю — мне кажется, надо купить синий диван, отлично подойдет к обоям… * * * ПОКУПАТЕЛЬ: У вас есть рождественская книга про того типа сильно знаменитого младенца? * * * ПОКУПАТЕЛЬ (с книгой за 25 фунтов): Можно вам сделать предложение в один фунт за эту книгу? ПРОДАВЕЦ: Можно, но я его не приму. ПОКУПАТЕЛЬ: Эта книга — на русском, вы ее не продадите. ПРОДАВЕЦ: У нас есть русские покупатели и коллекционеры, а это редкая книга. ПОКУПАТЕЛЬ: Но я не говорю по-русски и не буду платить за нее двадцать пять фунтов! ПРОДАВЕЦ: Если не говорите по-русски, зачем она вам тогда? ПОКУПАТЕЛЬ: Не знаю… какая-то она симпатичная. * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: У меня сын женится на следующей неделе. У вас есть такая книга, из которой я могла бы узнать, как обеспечить ему хорошую погоду на свадьбу? Заклинания или что-нибудь такое? * * * ПОКУПАТЕЛЬ (с изданием «Оливера Твиста» XIX века): А где тут штрих-код? Мне надо проверить цену смартфоном. ПРОДАВЕЦ: Штрих-коды тогда еще не придумали. ПОКУПАТЕЛЬ: Ой. А как же я выясню, можно ли купить ее где-нибудь подешевле? ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: А посмотрите по компьютеру. * * * ДАМА: Кажется, мой внук выпил приворотное зелье. У вас есть книги с противоядием? ПРОДАВЕЦ: С чего вы взяли, что он выпил приворотное зелье? ДАМА: Да он совершенно без ума от девушки, которая ему в подметки не годится! ПРОДАВЕЦ: … ДАМА: Я сама не верила в приворотные зелья, но теперь, знаете ли, не уверена. ПРОДАВЕЦ: Ясно. Пауза. ДАМА (сердито): Дети! Понабрали себе в голову невесть чего. А все из-за этого Гарри Поттера! * * * ПОКУПАТЕЛЬ (глядя на отдел истории): Всегда хотел быть военнопленным. ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬ: Романтично, да? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Книжку такую ищу… «Ромео и Джульетта». Про раздоры между кланом Ди Каприо и другим каким-то. Уличные разборки. ДРУГ ПОКУПАТЕЛЯ: Ага. Это реальная история Леонардо Ди Каприо. * * * Звонит телефон. ПРОДАВЕЦ: Алло? ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Ой, вы там! Слава богу. ПРОДАВЕЦ: Чем могу помочь? ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я тут пеку пирог с курицей по рукописному рецепту и не могу разобрать собственный почерк. ПРОДАВЕЦ: Так. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Можете рецепт проверить? ПРОДАВЕЦ: Но как? ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Ой! Я его переписала из вашей книги, верхняя полка в отделе «Кулинария», на прошлой неделе. Я каждый раз, как прихожу к вам, выписываю новый рецепт; зачем покупать всю книгу, если можно и так? А в прошлый раз очень торопилась и ничего теперь не разберу! ПРОДАВЕЦ: … ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне надо уточнить, что делать после того, как долит бульон. Поглядите, а? Такая толстая черная книга, с золотыми буквами на корешке. ПРОДАВЕЦ: Увы, я эту книгу продал сегодня. ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Что? Но… она же мне нужна! Зачем вы дали ее купить? * * * ПОКУПАТЕЛЬ: Я ищу книгу про холокост, моя дочь очень интересуется Второй мировой войной. Но грустная книга не подойдет. ПРОДАВЕЦ: Грустная не подойдет? ПОКУПАТЕЛЬ: Нет. Надо чтоб совсем не грустная. * * * ПОКУПАТЕЛЬ: У вас есть иностранные словари? ПРОДАВЕЦ: Ага. Я вам покажу наш языковой отдел. ПОКУПАТЕЛЬ: Ой, отлично! Мне нужен латинский словарь, к занятиям по испанскому. ПРОДАВЕЦ: Вы уверены, что вам нужен не испанский словарь? ПОКУПАТЕЛЬ: Не, латинский. В Латинской Америке по-испански не говорят. * * * ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А посоветуйте нам что-нибудь! ПРОДАВЕЦ: Вот книжка про мышонка, который живет в оперном театре и мечтает уви… ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Пошли отсюда, Юля. * * * ВНУШИТЕЛЬНЫЙ БАГРОВОЛИЦЫЙ МУЖЧИНА (разглядывая плакаты): Мне бы что-нибудь на стенку… Соседи проломили дыру в ванной. Так, а классика у вас есть? ПРОДАВЕЦ: Вот, пожалуйста. МУЖЧИНА: А Достоевский? ПРОДАВЕЦ: Вот, «Братья Карамазовы»… МУЖЧИНА: «Преступление и наказание» — хорошая книга. ПРОДАВЕЦ: «Игрок»… МУЖЧИНА: Хорошая книга! ПРОДАВЕЦ: «Подросток». МУЖЧИНА (сурово): Достоевский — хороший писатель. Я знаю. Я сам сидел. Целиком есть тут: https://coollib.cc/b/735790-dzhen-kembl-dikovinnyie-dialogi-v-knizhnyih-magazinah/read Свернуть сообщение - Показать полностью

34 Показать 9 комментариев |

|

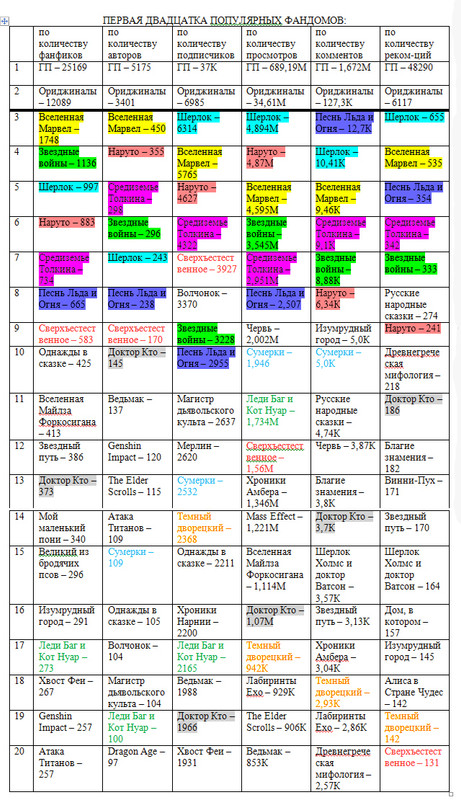

#фандомы #фанфики #статистика

ПЕРВАЯ ДВАДЦАТКА ПОПУЛЯРНЫХ ФАНДОМОВ:  • Фандомы-лидеры, которые попали во все 6 разделов: ГП, Ориджиналы, Вселенная Марвел, Звездные войны, Шерлок ВВС, Наруто, Средиземье Толкина, Песнь Льда и Огня и Доктор Кто. • В 5 разделов из шести попал фандом Сверхъестественное. • 4 из шести — Леди Баг и Кот Нуар, Сумерки, Темный дворецкий. • 3 из шести — Однажды в сказке, Звездный путь, Изумрудный город, Ведьмак. • 2 из шести — Вселенная Майлза Форкосигана, Хвост феи, Genshin Impact, Атака Титанов, The Elder Scrolls, Волчонок, Магистр дьявольского культа, Червь, Лабиринты Ехо, Хроники Амбера, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Благие знамения, Русские народные сказки, Древнегреческая мифология. Показать полностью

29 Показать 12 комментариев |

|

#книги #история #мода #длиннопост

Частично использованы материалы книги: Р.М.Кирсанова. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. Общеизвестные элементы костюма (шубы, сарафаны, цилиндры и т. п.) не упоминаю. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА Галстук — даже название (Halstuch) указывает на происхождение от шейного платка, чем он ранее и являлся, исполняя некоторую «утеплительную» функцию: Чичиков разматывает с шеи «шерстяную, радужных цветов косынку». Иногда носили даже два галстука, один поверх другого. В консервативной мужской моде галстук был одним из немногих доступных средств самовыражения. Не случайно Печорин саркастически отмечает усилия Грушницкого: Показать полностью

53 5319 Показать 12 комментариев |

|

#литература в школе #списки

Недавно в блогах поделились новостью, что в программу 6-го класса для летнего чтения включили «Дом, в котором…». Строго говоря, на романе стоит метка 12+, так что формально все в порядке, но выбор, конечно, не самый очевидный. Для сравнения — какие веяния нынче на Западе. Проект LITERARY FRAMEWORK FOR TEACHERS IN SECONDARY EDUCATION — международный список, призванный стимулировать межкультурную социализацию в Европе. В составлении участвовало 4700 учителей. Программы для школьников среднего (12–15 лет) и старшего (15–19 лет) звена выделяют разные уровни литературной компетентности: от ограниченной (в 7-м классе) до расширенной для отличников (в 12-м классе). (Кстати, отдельно сформулированные «компетенции» для каждого уровня могут пригодиться школьным учителям для методических разработок — хотя бы в качестве источника словес, чтобы не выдумывать всю эту риторику заново. Найти матрицы уровней можно в разделах «literary framework age 12-15» и «literary framework age 15-18» → «level» (выбрать) → «how to lift».) Итак, что проект рекомендует для чтения в разном возрасте? В 12-15 лет, среди прочего: • 1-й уровень: Собака Баскервилей (Конан Дойль), Воспоминания о детстве (И.Крянгэ), Тайный дневник Адриана Моула (С.Таунсенд), Изобретение колбасы с карри (У.Тимм), ГП и ФК (Дж. Роулинг). • 2-й уровень: Сельские Ромео и Джульетта (Г.Келлер), Хоббит (Дж. Толкин), Золотой компас (Ф.Пулман), Загадочное ночное убийство собаки (М.Хэддон). • 3-й уровень: Из жизни одного бездельника (Й. фон Эйхендорф), Два лотерейных билета (Л.Караджале), Фабиан: история одного моралиста (Э.Кестнер), Скотный двор (Дж. Оруэлл). • 4-й уровень: Седьмой крест (А.Зегерс), Повелитель мух (У.Голдинг), Тигр Тома Трейси (У.Сароян), Властелин колец (Дж. Толкин), Маскарад (Т.Пратчетт). Для чтения в 15-18 лет, среди прочего: • 1-й уровень: Франкенштейн (М.Шелли), Амулет (К.Ф.Мейер), Маленький принц (А. де Сент-Экзюпери), Плавучий маяк (З.Ленц). • 2-й уровень: Колодец и маятник (Э.По), Под колесом (Г.Гессе), Жемчужина (Дж. Стейнбек), Над пропастью во ржи (Дж. Сэлинджер), Якоб-лжец (Ю.Беккер), Код да Винчи (Д.Браун). • 3-й уровень: Гордость и предубеждение (Дж. Остен), Джен Эйр (Ш.Бронте), 451° по Фаренгейту (Р.Брэдбери), Страх вратаря перед одиннадцатиметровым (П.Хандке), Жизнь и время Михаэля К. (Дж. Кутзее), Парфюмер (П.Зюскинд). • 4-й уровень: Песочный человек (Э.Т.Гофман), Портрет Дориана Грея (О.Уайльд), Война с саламандрами (К.Чапек), 2001: Космическая одиссея (А.Кларк), Читатель (Б.Шлинк), Смилла и ее чувство снега (П.Хёг), Измеряя мир (Д.Кельман). • 5-й уровень: Похвала глупости (Эразм Роттердамский), Страдания юного Вертера (И.Гёте), Маркиза д’О (Г. фон Клейст), Макс Хавелаар (Мультатули), Лес повешенных (Л.Ребряну), О дивный новый мир (О.Хаксли), Сын Америки (Р.Райт), Обещание (Ф.Дюрренматт), И пришло разрушение (Чинуа Ачебе), Смешные любови (М.Кундера), Тысяча сияющих солнц (Х.Хоссейни). • 6-й уровень: Мертвые души (Н.Гоголь), Преступление и наказание (Ф.Достоевский), Смерть в Венеции (Т.Манн), Процесс (Ф.Кафка), Кошки-мышки (Г.Грасс), Ритуалы (С.Нотебоом), Возлюбленная (Т.Моррисон), Я прислуживал английскому королю (Б.Грабал). Есть в списке и другие вещи, но они у нас не переведены или мало известны. Некоторые тексты, откровенно говоря, удивили. Поэтический роман-путешествие Эйхендорфа (созданный ровно 200 лет назад) для 13-леток или очень тяжело написанная повесть Хандке для 16-летних (про ее содержание уж не говорю)… Повесть «Изобретение колбасы с карри», а-ля Кустурица, — что в 12 лет из нее можно заключить, даже с помощью учителя? Для первого знакомства с проблемами взрослого мира можно было выбрать что-нибудь попрозрачней. Рассказы Кундеры в самый раз читать лет этак в 40, но что из них должны школьники вынести, также неясно. «Код да Винчи» — ну, не знаю, не знаю… Для ознакомления с массовой культурой? Французская литература почему-то представлена одним Экзюпери. Между тем я насчитала в списке аж полтора десятка румынских писателей. Если это пресловутая инклюзивность, то она как-то странно перекошена. Пусть даже не Гюго с Бальзаком, но ведь есть же Мериме, Франс, Саган, Веркор, Ромен Гари... да хоть Мюриэль Барбери, наконец! Позабавило, что Гоголь и Достоевский, которых у нас «проходят» в 15–16 лет, по мнению международной комиссии, доступны только для 18–19-летних отличников. В общем-то, тут резон у них есть… https://www.literaryframework.eu/ И решила заодно посмотреть, что предлагают выбрать для чтения, в т. ч. летнего, по «зарубежке» в наших школах. Списки на разных сайтах заметно отличаются, причем составители скромно сидят в тени. Данные с сайта https://spravochnick.ru/ 5 класс: Мифы и легенды Древней Греции, Илиада и Одиссея (Гомер), Робинзон Крузо (Д.Дефо), Сказки (Г.-Х.Андерсен), Карлик Нос (В.Гауф), Сказки (Р.Киплинг), Сказки (Дж. Родари), Приключения Тома Сойера (М.Твен), Пеппи Длинныйчулок (А.Линдгрен). 6 класс: Путешествия Гулливера (Дж. Свифт), Последний из могикан (Ф.Купер), Всадник без головы (Майн Рид), Три мушкетера (А.Дюма), Приключения Гекльберри Финна (М.Твен), Вождь краснокожих (О.Генри), Рассказы (Дж. Лондон), Рассказы (Конан Дойль), Рассказы (Р.Брэдбери), произведения А.Линдгрен по выбору. 7 класс: Рассказы (Э.По), Айвенго (В.Скотт), Дети капитана Гранта (Ж.Верн), Человек-невидимка (Г.Уэллс), Белый Клык (Дж. Лондон), Всё лето в один день (Р.Брэдбери); опционально — Дж. Р.Толкин и Дж. Роулинг. 8 класс: Очки (Э.По), Отверженные и Человек, который смеется (В.Гюго), Сердца трех (Дж. Лондон), Журналистика в Теннесси (М.Твен), произведения Г.Уэллса, не прочитанные ранее. 9 класс: Сонеты, Король Лир и Гамлет (У.Шекспир), Мещанин во дворянстве (Ж.-Б.Мольер), Вино из одуванчиков, 451° по Фаренгейту (Р.Брэдбери), Чайка по имени Джонатан Ливингстон (Р.Бах). 10-11 классы: Божественная комедия (Данте), Дон Кихот (Сервантес), Приключения Оливера Твиста (Ч.Диккенс), Собор Парижской Богоматери (В.Гюго), Портрет Дориана Грея (О.Уайльд). Ну, в целом более уравновешенный список в плане «представительства» разных стран, зато бросается в глаза упор на испытанную временем классику. Самое современное, что рискнули включить (по желанию учителя), — это ГП, а так-то мировая литература для школьного чтения заканчивается на Линдгрен, Брэдбери и баховской «Чайке», т. е. где-то на 1970-х гг. Уже полвека с тех пор прошло. Хотя сделана оговорка, что учитель по своей инициативе может добавлять другие произведения — уже хорошо. Надеюсь, что хотя бы Гомер, Данте и Сервантес все-таки имеются в виду в сокращенной версии. А вот что Фенимора Купера тут обозвали Филимоном, это позор, ящитаю. Ну проверь ты текст перед тем, как выкладывать, — трудно, что ли?! Другой сайт (https://interneturok.ru/blog/domashnee_obrazovanie/spisok-literatury-dlya-chteniya-letom) предлагает свой вариант для летнего чтения. Там дается прямо с самого первого класса весьма обширный и разнообразный список — как «обязательно», так и «по выбору». Большей частью литература отечественная, конечно, однако и зарубежки немало. С предыдущим во многом не совпадает. Для перешедших во 2 класс: Кот в сапогах, Красная Шапочка (Ш.Перро), Огниво, Пятеро из одного стручка (Г.-Х.Андерсен), Бременские музыканты (братья Гримм), Приключения Мюнхгаузена (Э.Распе), Братец Лис и Братец Кролик (Дж. Харрис), песни народов мира. 3 класс: Гадкий утенок (Г.-Х.Андерсен), Рикки-Тикки-Тави, Слоненок, Кошка, которая гуляла сама по себе, Отчего у верблюда горб (Р. Киплинг), Рваное ушко, Чинк, Домино (Э.Сетон-Томпсон). 4 класс: Лисица и виноград, Ворон и лисица (Эзоп), Русалочка (Г.-Х.Андерсен), Путешествия Гулливера (Дж. Свифт). С переходом в среднее звено часть зарубежки попадает в список обязательной литературы. 5 класс (обязательно): Подвиги Геракла (мифы Древней Греции), Легенда об Арионе (Геродот), Шурале (татарская сказка), Волшебницы (французская сказка), Снежная королева (Г.-Х.Андерсен), Приключения Тома Сойера (М.Твен), Вересковый мед (Р.-Л.Стивенсон), Сказание о Кише (Дж. Лондон) Маугли и Рикки-Тикки-Тави (Р. Киплинг). Доп.: Огниво, Дикие лебеди (Г.-Х.Андерсен), Приключения Гекльберри Финна (М.Твен), Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон (Я.Экхольм). 6 класс (обязательно): Илиада и Одиссея (Гомер), мифы Древней Греции, Песнь о Роланде, Песнь о Нибелунгах, Путешествия Гулливера (Дж. Свифт), Робинзон Крузо (Д.Дефо), Дети капитана Гранта (Ж.Верн), Убить пересмешника (Х.Ли), Каникулы (Р.Брэдбери), Сиренида (Дж. Родари). Доп.: Приключения Оливера Твиста (Ч.Диккенс), Карлик Нос (В.Гауф), Гарри Поттер (Дж. Роулинг), Дом с характером (Д.Джонс). 7 класс (обязательно): Маттео Фальконе (П.Мериме), Дон-Кихот (Сервантес), Маленький принц (А. де Сент-Экзюпери), Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? (У.Старк). Доп.: Квентин Дорвард (В.Скотт), Спартак (Г.Джованьоли), Три мушкетера (А.Дюма), Легенда об Уленшпигеле (Ш. де Костер), Машина времени (Г.Уэллс), рассказы О.Генри. 8 класс (обязательно): Сонеты; Ромео и Джульетта (В.Шекспир), Мещанин во дворянстве (Ж.-Б.Мольер). Доп: Песнь о Гайавате (У.Лонгфелло), Человек-невидимка (Г.Уэллс), Овод (Э.Л.Войнич), Зов предков, Белый Клык, На берегах Сакраменто (Дж. Лондон). 9 класс (обязательно): Божественная комедия (Данте), Гамлет (У.Шекспир), Фауст (И.-В.Гете), Паломничество Чайльд-Гарольда (Дж. Байрон), Крошка Цахес (Э.Т.А.Гофман), Айвенго (В.Скотт), Отверженные (В.Гюго). Доп.: Собор Парижской Богоматери (В.Гюго), Шагреневая кожа (О.Бальзак), Соловей и роза, Замечательная ракета (О.Уайльд). 10 класс (обязательно): Красное и черное, Пармская обитель (Стендаль), Домби и Сын, Рождественские повести (Ч.Диккенс), Евгения Гранде, Отец Горио, Гобсек (О.Бальзак), Госпожа Бовари (Г.Флобер), Ожерелье (Г. де Мопассан), Кукольный дом (Г.Ибсен), Сирано де Бержерак (Э.Ростан). Доп.: Отелло (В.Шекспир), Гордость и предубеждение (Дж. Остен), Джен Эйр (Ш.Бронте), Портрет Дориана Грея (О.Уайльд), 451 по Фаренгейту (Р.Брэдбери), Над пропастью во ржи (Дж. Сэлинджер). 11 класс (обязательно): Пигмалион (Б.Шоу), Старик и море (Э.Хемингуэй), Посторонний (А.Камю), Трамвай «Желание» (Т.Уильямс), стихотворения Т.С.Элиота. Доп.: Улисс (Дж. Джойс), Голем (Г.Майринк), Тошнота (Ж.-П.Сартр), Чума (А.Камю), Процесс (Ф.Кафка), Лирика (П.Целан), 1984 (Дж. Оруэлл), Степной волк (Г.Гессе), Алеф (Х.Л.Борхес), Имя розы (У.Эко), Бесплодная земля (Т.С.Элиот), Палая листва, Сто лет одиночества, Полковнику никто не пишет (Г.Гарсиа Маркес), Немного солнца в холодной воде, Здравствуй, грусть (Ф.Саган), Повелитель мух (У.Голдинг), Экзамен (Х.Кортасар), Носорог (Э.Ионеско). Ну что тут скажешь: шикарно вы размахнулись, конечно, товарищи идеалисты, но это больше проходит по ведомству благих пожеланий. Реализовать такой список, даже с учетом того, что тут многое факультативно, возможно лишь постольку-поскольку, т. е. формально. Еще ведь и русская литература, причем ее по объему раза в четыре больше и она, само собой, в приоритете. И та же особенность, что в предыдущем списке: текущий литературный процесс почти не представлен — за все годы меньше десятка текстов, считая русские и зарубежные вместе: Календарь майя (В.Ледерман), Легкие горы (Т.Михеева), Чужие сны и Кысь (Т.Толстая), Ложится мгла на старые ступени (А.Чудаков), Дом с характером (Д.Джонс) и — куда без него — Гарри Поттер. (Забавно: тут Чудаков оказался в чисто дамском окружении.) Вот еще вариант, заявленный как бы «на основе Федеральной образовательной программы»: https://sh18-kaliningrad-r27.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/50/Spisok_literatury_dlya_chtenia_2024_2025.pdf В список для летнего чтения попали следующие произведения зарубежных писателей: 1 класс: Принцесса на горошине, Дюймовочка, Стойкий оловянный солдатик, (Г.-Х.Андерсен), Сладкая каша, Золотой гусь (братья Гримм), Спящая красавица, Кот в сапогах, Золушка, Красная шапочка (Ш.Перро), Рикки-Тикки-Тави, Отчего у верблюда горб, Слоненок (Р.Киплинг), Путешествие Голубой стрелы (Дж. Родари), Маленькие тролли и большое наводнение (Т.Янссон), Винни-Пух (А.Милн). 2 класс: Огниво, Ель, Гадкий утенок (Г.-Х.Андерсен), Маленькие человечки, Беляночка и Розочка, Храбрый портной, Бременские музыканты (братья Гримм), Спящая красавица (Ш.Перро), Сказки дядюшки Римуса (Дж. Харрис). 3 класс: Путешествия Гулливера (Дж.Свифт), Русалочка (Г.Х.Андерсен), Приключения Тома Сойера (М.Твен), Страна Оз (Ф.Баум), Маленький лорд Фаунтлерой (Ф.Бернет), Питер Пэн (Дж. Барри), Малыш и Карлсон (А.Линдгрен), Всё лето в один день (Р.Брэдбери), Муми-тролль (Т.Янссон), Маленький принц (А. де Сент-Экзюпери). 4 класс: Мифы Древней Греции (Сизиф, Тантал, Прометей), Робинзон Крузо (Д.Дефо), Снежная королева (Г.-Х.Андерсен), Принц и нищий (М.Твен), Борьба за огонь (Ж.Рони-ст.), Белый Клык (Дж. Лондон). В среднем звене предлагается выбор. 5 класс: Одна сказка Андерсена по выбору (Соловей, Снежная королева и т. п.). Одна литературная сказка, главы по выбору: либо Алиса в Стране чудес (Л.Кэрролл), либо Хоббит (Дж. Р.Толкин). Два произведения по выбору: либо главы из Приключений Тома Сойера (М.Твен), либо Сказание о Кише (Дж. Лондон), либо рассказы Р.Брэдбери (Каникулы, Звук бегущих ног, Зеленое утро и т. п.). Два приключенческих произведения, по выбору: например, Остров сокровищ, Черная стрела Р.-Л.Стивенсона и т. п. (Где-то мне попадалась в этом ряду и Одиссея капитана Блада, и Майн Рид...) 1-2 произведения о животных: Королевская аналостанка (Э.Сетон-Томпсон), Говорящий сверток (Дж. Даррелл), Белый Клык (Дж. Лондон), Маугли, Рикки-Тикки-Тави (Р.Киплинг) и др. 6 класс: Илиада и Одиссея (фрагменты). Главы по выбору: Робинзон Крузо (Д.Дефо), Путешествия Гулливера (Дж. Свифт). Два произведения о взрослении, главы по выбору: Дети капитана Гранта (Ж.Верн), Убить пересмешника (Х.Ли) и т. п. Минимум два современных фантастических произведения, например: Гарри Поттер (главы по выбору), Дом с характером (Д.Джонс) и др. 7 класс: Дон-Кихот (Сервантес) — фрагменты. 1-2 новеллы, по выбору: Маттео Фальконе (П.Мериме), Дары волхвов, Последний лист (О.Генри) и др. Маленький принц (А. де Сент-Экзюпери). На тему взросления среди российских авторов предлагается также на выбор повесть Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? (У.Старк). 8 класс: 1-2 сонета В.Шекспира (66-й, 130-й и др.), Ромео и Джульетта (фрагменты). Мещанин во дворянстве (Ж.-Б.Мольер) — фрагменты. На тему нравственного выбора наряду с российскими авторами предлагаются также Дж. Сэлинджер, Б.Патерсон и Б.Кауфман. С Сэлинджером все ясно, с остальными, в общем, тоже: это явно Мост в Терабитию и Вверх по лестнице, ведущей вниз. 9 класс: Божественная комедия (Данте) — 2 фрагмента. Гамлет (У.Шекспир) — фрагменты по выбору. Фауст (И.-В. Гёте) — не менее двух фрагментов по выбору. Одно стихотворение Дж. Байрона, например — Прощание Наполеона, Душа моя мрачна… и др.; Паломничество Чайльд-Гарольда (не менее одного фрагмента). Одно произведение зарубежного автора первой половины XIX века, по выбору: Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, В.Скотт и т. д. 10 класс: Один роман зарубежного автора второй половины XIX века, по выбору: Давид Копперфилд, Большие надежды (Ч.Диккенс), Мадам Бовари (Г.Флобер) и др. Не менее двух стихотворений одного из поэтов (А.Рембо, Ш.Бодлер и др.) Одна пьеса, по выбору: Перед восходом солнца (Г.Гауптман), Кукольный дом (Г.Ибсен) и др. 11 класс: Не менее одного прозаического произведения, по выбору: Машина времени (Г.Уэллс), Превращение (Ф.Кафка), Посторонний (А.Камю), 1984 (Дж. Оруэлл), На Западном фронте без перемен, Три товарища (Э.М.Ремарк), 451° по Фаренгейту (Р.Брэдбери), Над пропастью во ржи (Дж. Сэлинджер), О дивный новый мир (О.Хаксли), Старик и море (Э.Хемингуэй) и др. Не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору: Г.Аполлинер, Т.С.Элиот и др. Не менее одной пьесы по выбору: Синяя птица (М.Метерлинк), Идеальный муж (О.Уайльд), Пигмалион (Б.Шоу), Мамаша Кураж и ее дети (Б.Брехт), Трамвай «Желание» (Т.Уильямс) и др. Это более реалистично выглядит, и к тому же уточняется, что речь чаще всего идет об отдельных фрагментах произведений. Есть и другие версии «на основе», с вариативностью около 20%. Но что выбор есть, это уже плюс. В основном наши списки отличаются от западных относительно бо́льшей уравновешенностью, и вопросов они тоже меньше вызывают — по крайней мере, у меня. Но заметен крен в сторону классики (до XXI века, и даже до 1990-х гг.). Это особенно видно на зарубежных авторах, на отечественных — немного меньше. Свернуть сообщение - Показать полностью

17 Показать 20 комментариев из 70 |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Ивар Янсонс (1939–2017). Туманное утро. Старый Глиб, Сидней Будущий художник родился в Латвии, но уже через год его родители эмигрировали в Британию. Именно там он окончил художественную школу. Его первым учителем был пейзажист Леонард Фуллер. Кроме того, Янсонс получил образование в области архитектуры. Когда молодому художнику исполнился 21 год, он отправился в Австралию, где продолжал учиться и работать. В 1967 году в Мельбурне с огромным успехом прошла его первая выставка. Затем Янсонс работал в Новой Зеландии; полтора года посвятил изучению живописи в Европе, где посещал художественные галереи, после чего вернулся в Австралию. Показать полностью

1 123 Показать 3 комментария |

|

#даты #литература

Традиционно пушкинский день, но сегодня еще один крупный литературный юбилей. (А случай вспомнить Пушкина я всегда найду.) …Уважаемый любекский купец Томас Иоганн Генрих Манн полагал, что тяга его наследника (Генриха) к литературе — временная блажь. «Насколько это возможно, — писал он в завещании, — надлежит противиться склонности моего старшего сына к так называемой литературной работе. Для основательной, успешной деятельности в этом направлении у него, по-моему, нет предпосылок — достаточного образования и обширных знаний. Подоплека его склонности — мечтательная распущенность и невнимание к другим... Второму моему сыну не чужды спокойные взгляды, у него добрый нрав, и он найдет себе практическое занятие». Показать полностью

21 |

|

#цветы_реала #мемуар

Наконец-то. Через форточку припожаловал первый в этом сезоне шмель, при всех своих шмелиных понтах: пушистый, полосатый и толстенький. По отработанной за много лет методике запутала его в тюлевой занавеске и благополучно выдворила вон. Иди свою работу работай, красава: на улице как раз желтые одуванчики расцвели! И вспомнился что-то давний-предавний дебют в приемной предметной комиссии… Я, раздувшись от важности и ощущая себя Ответственным Лицом (а чего ж вы хотите от человека в 23 года), пробиралась к аудитории через толпу абитуриентов, с пачкой проштампованных листов и с солидным: «позвольте!». Разложила по столам листы, орлиным взором окинула амфитеатром выстроенное ристалище — и, когда минутная стрелка перешла на 12, приготовилась к торжественному запуску. «Пять, четыре, три, два, од…» И тут со стороны окна послышалось какое-то трепыхание. …Это был воробей. Ему хватило ума просочиться в открытую фрамугу — и, подвиг сей свершив, безнадежно застрять между двойными рамами (где он, похоже, провел ночь). Мне живо представилось, как абитуриенты, вместо того чтобы обдумывать драматические взаимоотношения Чацкого с фамусовским обществом, наблюдают за потугами воробья. А потом он, чего доброго, демонстративно… тово… от бурных переживаний и разочарования. Я слегка запаниковала… Следующую четверть часа абитура топталась за дверью, недоумевая, отчего задерживается экзамен. А смельчаки, рискнувшие сунуть нос в щелку, узрели странную картину: Ответственное Лицо, задом к ним, металось на подоконнике и что-то шипело сквозь зубы. Я старалась загнать воробья в угол внутренней рамы и при этом не дать ему влететь в аудиторию. Воробей мотылялся туда и сюда, я в отчаянии бранила его на все корки. Наконец магия звучащего слова сработала — почему-то на формуле «ах ты волчья сыть, травяной мешок». Да, я в курсе, что это заклинание для коня, — но все остальные, включая нецензурщину, к тому времени были уже перепробованы. Пленный воробей продолжал активно возмущаться, а я между тем обнаружила, что, держа его в трепетных горстях, не представляю, как теперь открыть тугую наружную раму. Зажать его в одном кулаке — а вдруг он помнется?.. Короче, к тому времени, как удалось наконец его выставить, мой старательно отрепетированный перед зеркалом солидный вид — увы, увы! — стал каким-то встрепанным, да и сама я запыхалась. Абитура оглядывала меня в изумлении. Эффектный экзаменаторский выход, задуманный в стиле «Я тот, чей взор надежду губит», был заметно подмочен. Нынче, после того как меня вынудили расписаться под 338 (тремястами тридцатью восемью) «локальными нормативными актами», в основном нацеленными на защиту учащихся от злодейств сотрудников «сферы образовательных услуг», я, пожалуй, задумалась бы о том, что задержка с началом сочинения может быть расценена как стресс для абитуриентов и аргумент для возможной апелляции. Но времена были еще долиберальные, и стресс меня волновал разве что воробьиный… Свернуть сообщение - Показать полностью

33 Показать 1 комментарий |

|

#флешмоб #реал #трэвелблоги

Я долго крепилась — ну да ладно! Где была: почти все республики б. СССР еще ДО (ПОСЛЕ — уже нет). Ну, и разные российские города, само собой... Неоднократно: Финляндия, Швеция, Дания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Монако. По одному разу: Ватикан, Испания, Португалия, Греция, Англия, Норвегия, Бельгия, Польша, Люксембург, Швейцария, Австрия, США, Китай, Япония, Индия… наверняка что-то еще забыла. Никогда не была и не буду: страны, куда ездят «на отдых» (для меня отдых — исключительно дома с книжечкой, загранка — это культурный туризм) — Таиланд, Турция и т. п. Что особенно сильно впечатлило. Во Франции — Париж, который я исползала вдоль и поперек, отыскивая места, где бывали персонажи Дюма и Гюго; а еще Конк: крошечная (300 жителей) коммуна, прямо утопающая в архитектурных памятниках средневековья; несмотря на туристов, удивительное ощущение затишья и покоя. В Германии — живописный Бремен и замки Людвига Безумного. В Великобритании — места короля Артура, Корнуолл и Тинтагель, а также аббатство Гластонбери. В Италии — закоулочки Венеции. В Испании — мавританская архитектура и Толедо. В Норвегии — глетчеры. В Японии — «момидзи», бамбуковая роща и купание в горячих источниках. В Китае — сады Сучжоу… Хочу побывать: в какой-нибудь достаточно живописной и не особо смертоносной (это важно!) Африке — приглядываюсь к Кении; и в ЛА — там, где можно посмотреть на развалины авторства доколумбовых индейцев. Ах да: самое-самое незабываемое — это как меня отправили обратным транзитом из Ниццы в Москву через Париж, и я всю дорогу дергалась, пытаясь понять, где мне выходить (поезд до Парижа тоже был транзитный, а по динамику было слыхать только «бу-бу-бу»); и поезд этот, который по расписанию прибывал всего за час до вылета самолета, еще и опоздал на полчаса: я оказалась в огромном многоуровневом аэропорту, где не была ни разу в жизни, перед самым вылетом — и зеленого понятия не имела, куда мне идти и что вообще делать… А когда я наконец-то добралась до нужных стоек, там из десятка пропускных пунктов работали всего два (знакомая по родному отечеству картина!), и перед каждым стояли километровые очереди… И я в ужасе ринулась вперед, расталкивая благовоспитанных буржуев, с воплем: «пар-р-дон!!» Вот это было, пожалуй, самое яркое: когда я представила себе, как мой самолет улетает, а я остаюсь в Париже — одна, без денег и с просроченной визой. И до кучи с тем фактом, что как французский, так и английский языки у меня — по самоучителю (в школе и в универе я учила немецкий), и на слух я их практически не воспринимаю. И еще пара дурацких приключений, которыми как-нибудь поделюсь 😉 Свернуть сообщение - Показать полностью

15 Показать 7 комментариев |

|

#книги #ex_libris #культура #история

Александр Раевский. Я понял Японию. От драконов до покемонов. АСТ, 2023. https://moreknig.org/priklyucheniya/istoricheskie-priklyucheniya/414733-ya-ponyal-yaponiyu-ot-drakonov-do-pokemonov.html Александр Раевский. Корни Японии. От тануки до кабуки. АСТ, 2023. https://moreknig.org/priklyucheniya/istoricheskie-priklyucheniya/414562-korni-yaponii-ot-tanuki-do-kabuki.html Автор — историк-японист, кандидат психологических наук. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, с 2019 года живет и работает в Японии (доцент Университета Тохоку). Показать полностью

9 918 Показать 8 комментариев |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Джордж Иннесс (1825–1894). Этрета Живописное местечко Этрета́ (Étretat — городок и побережье в Нормандии) всегда привлекало художников. В описаниях справочников и в туристических блогах неизменно поминают в этой связи К.Моне (прежде всего) и Г.Курбе, каждый из которых создал десятки полотен с видами знаменитых меловых скал. За ними следуют К.Коро, Э.Буден, Э.Делакруа, Г.Луазо… Даже наш В.Д.Поленов среди французов отметился. Но почему-то нигде не попадается имя еще одного интересного живописца — уже американского. Показать полностью

7 720 Показать 2 комментария |

|

В блоге фандома Гарри Поттер

#Снейп #фанфики #листая_старые_страницы

К грядущему дню Битвы за Хогвартс. Но кот пришел, Французский писатель Понсон дю Террайль (1829–1871) был суперпопулярным беллетристом: писал исторические, реалистические, фантастические и прочие романы. Особенным успехом у читателей пользовалась серия о похождениях авантюриста Рокамболя — первая книга о нем вышла в 1857 году.Но кот пришел назад, Он прошел сквозь ад, Потом восстал из ада И вернулся, гад: Такая вот засада, брат… Пять лет дю Террайль бодро выпекал серии о Рокамболе — и наконец решил, что хватит с него этого низкосортного фуфла. К святому делу избавления от фуфла он подошел основательно: в финале очередной книги враги схватили Рокамболя, сковали его кандалами, уложили в сундук с двухпудовыми гирями, закрыли на замок, заколотили крышку, вышли в море и утопили в самом глубоком месте. Всё по-взрослому. Показать полностью

21 Показать 8 комментариев |

|

английский #язык #книги #переводческое

А.В.Остальский. Английский для снобов и любопытных. Изд-во АСТ, 2024. https://epub-fb2.org/obrazovanie/182-angliiskii-dlia-snobov.html К.А.Шатилов. Как сказать по-британски. Британский слэнг в миниатюрах. Ridero, 2022. https://moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/dokumentalistika/417431-kak-skazat-po-britanski-britanskiy-sleng-v-miniatyurah.html А.В.Остальский в постсоветское время возглавлял международный отдел газеты «Известия», сейчас уже более 30 лет живет в Англии. Работал на BBC (в том числе главным редактором Русской службы). Книга разбита на семь разделов: «Странные слова», «Удивительные идиомы», «Коллоквиализмы и жаргон нового поколения», «Идиомы с именами собственными», «Враги переводчиков», «Междометия», «Обращения». И четыре приложения: 1 — Американизмы и британизмы; 2 — Малый разговорник английской вежливости (читай: лицемерия); 3 — Невероятные названия улиц и переулков; 4 — Русские пословицы и поговорки на английский манер. Некоторые из приводимых автором словечек уже успели войти в наш молодежный слэнг. К.А.Шатилов — филолог, писатель и переводчик, автор ряда книг по английскому языку и культуре, среди которых: «Неожиданный английский. Размышления репетитора», «Ироничный английский», «Разница между. Русский репетитор об английских синонимах». Немножко выписала всякого. У современного английского «yes» имеется множественное число — «yeses». Есть оно и у слова «no» — «noes». For a long time J. K. Rowling had been pitching her Harry Potter to publishers, getting only noes and no yeses, before finally getting one «yes». — В течение долгого времени Дж. К. Роулинг предлагала издательствам своего «Гарри Поттера», получая только отказы и ни одного согласия, пока наконец не получила одно «да». Argh! (также aargh!) произносится никоим образом не «аргх!» (такое англичанин и не выговорит), а «а-аа!» Это восклицание, выражающее сильную досаду или боль, часто используется и в переносном смысле: Pretty soon there will be a mad scramble and ministers will be kicking themselves hitting their heads saying: «Why didn’t I move faster — aargh!» — Очень скоро начнется безумная возня, и министры будут кусать локти, приговаривая: «ну почему я не шевелился быстрее, э-эх!» Big One — «кусок» («тысяча» в жаргонном значении). The house in the background, we bought it for 70 grand in 1967, it would go for two hundred big ones now, easy… — А дом на заднем плане — мы купили его за 70 тыщ в 1967 году, сейчас он стоил бы двести кусков, запросто… Соответственно, «bronze» — монеты в один и два фунта, а «century» — сотня. Bleep — ономатопея, то есть звукоподражательное словообразование, совсем свежий неологизм. В звукозаписи матерные слова часто заглушаются звуком «блип». В последнее время слово это стало употрeбляться и в живой речи, да и на письме — как эвфемизм, замена нецензурных выражений (прежде всего ‘fuck’). Например: Who the bleep (fuck) does he think he is? — Кем он себя, блин (нах), воображает? Bluenose («синеносый») — «моралист», человек, сильно озабоченный вопросами нравственности, особенно в отношении секса. Считается американизмом. Обычно употрeбляется с отрицательным оттенком — «ханжа». Browbeat (someone) — замечательное слово, означающее: «побить кого-то бровями». Даже без контекста можно примерно представить себе его смысл: произвести на человека настолько сильное впечатление, что он ощутит себя морально раздавленным или очень сильно напуганным. Достигается эта цель с помощью суровых, уничижительных слов, интонаций и жестов. <Вот что Рикман-то в первой серии делает — browbeat!> Break a leg — аналог «ни пуха, ни пера». Is your play tonight? Well, then, break a leg! Buyer’s remorse — чувство сожаления, испытываемое после совершения покупки, оказавшейся ненужной или слишком экстравагантной. <Полезное выражение, нам бы такое тоже не помешало в лексиконе.> BYOB — Bring Your Own Bottle — «приносите с собой бутылку» — форма приглашения на вечеринку или дружескую попойку, на которую полагается приходить с собственным алкоголем. Нас учили и в школе, и в институте, что шариковая ручка — это «ballpoint pen», а фломастер — «flomaster» (или «flowmaster»). Но по приезде в Англию вдруг выяснилось, что ручки надо называть «biro», а фломастеры — «felt pen» или «felt-tip pen». Оказалось, что Flo-master было названием компании, производившей чернила и маркеры. В английском оно быстро утратило метонимическую функцию с переносом значения на писчие принадлежности, а в русском и других славянских языках почему-то застряло. С «biro» же случилось противоположное: это слово происходит от фамилии венгерского изобретателя шариковой ручки и названия его компании. Тем не менее слово «flowmaster» сегодня в Англии существует и означает: 1) софт для гидродинамических вычислений, названный также в честь компании; 2) насадку на выхлопную трубу; 3) мастера продаж, способного всучить кому угодно что угодно. Caucasian — как ни странно, в большинстве случаев его надо переводить не как «кавказский», а как «белый», «европеоидный», «европейской внешности». Некогда существовало убеждение, что белая раса происходит с Кавказа, поскольку именно туда якобы попали в итоге спасшиеся на Ноевом ковчеге. При этом кавказцы — особенно черкесы и грузины — были объявлены эталоном человеческой красоты. Chav — примерный эквивалент русского «чмо» или «быдла», оскорбительный термин, обозначающий человека c никудышными манерами, низким интеллектом и уровнем образования, для которого характерно наглое и развязное поведение и полное отсутствие вкуса (обычно с коннотацией низкого социального статуса). Check Out — этой фразой вы можете и «расплатиться» и что-то «проверить», и «освободить номер в гостинице», и что-нибудь «заценить». Еще одно из значений — «отключиться»: I’m tired. I’m going to check out now. Cheers — используется бритишами в трёх совершенно разных случаях: когда вы чокаетесь, когда вы прощаетесь и когда вы хотите сказать «спасибо». I’s getting late. I’ll go home now. Cheers! — Уже поздно, я пошел домой. Пока! Chinese whispers («китайский шепот») — аналог русского «испорченный телефон» или «одна баба сказала». Восходит к представлению, что если шептать по-китайски, то сказанное будет наверняка искажено, так как значение слов в этом языке меняется в зависимости от интонации, а в шепоте ее не разобрать. Chips — не чипсы (которые по-британски «crisps»), а картошка фри: жареные тонко нарезанные ломтики. Clusterfuck — точный русский эквивалент — «полный пи…ц». Очень модное слово в среде английской интеллигенции. «Cluster» — пучок, скопление, концентрация. Сверхконцентрированный «fuck». Dead — одно из английских слов, от которых произведено множество оригинальных выражений. Часто оно означает: «абсолютно, целиком и полностью». Отсюда: You are dead right — «Вы совершенно правы»; dead on time — «точно вовремя»; dead easy — «чрезвычайно легко»; dead-tired — «ужасно, смертельно усталый»; in the dead of night — «глухой ночью»; dead glasses — «пустые (более уже не нужные или еще не нужные) рюмки»; dead money — «выброшенные на ветер деньги». А dead-heat — вовсе не «смертная жара», а неясный результат гонки или какого-то соревнования, когда победителя невозможно или крайне сложно определить. Doorstep — не только «порог» или «ступенька крыльца». Глагол «to doorstep» переводится как «приставать к кому-то, не давать проходу», что чаще всего относится к навязчивым журналистам, поджидающим кого-то на пороге дома. Но тех, кто не жил в Англии, может поставить в тупик разговорное значение этого слова: кусок толсто нарезанного хлеба (чаще всего белого). Would you rather have a baguette or a doorstep? — Какой вы хлеб предпочитаете: багет или ломоть нарезанного? Down the street — «на небольшом расстоянии» (обычно всего в нескольких минутах ходьбы на этой же улице от какой-то точки). Это простенькое бытовое выражение, без которого не обойтись, показывая или спрашивая дорогу, и которое часто вызывает недоумение у иностранцев. Видимо, их сбивает с толку слово «down» — зачем оно? Почему именно «вниз по улице»? А нельзя ли сказать наоборот — «up the street»? Можно! И смысл будет тот же, вас поймут, но звучит странновато. За исключением одной ситуации: если улица та явственно поднимается вверх, например, на холм, тогда англичанин скорее всего скажет именно «up the street». Drizzle. Если дождь так и не состоялся, но с неба все-таки что-то капает, то для британцев это что-то — «drizzle». Don’t worry, it’s only a drizzle. Our things won’t get soaked. — Ничего: это так, накрапывает слегка. Наши вещи не промокнут. Dud — то, что мы бы раньше назвали «липой», а сегодня на новом русском называют «фейком». Считается полноценным синонимом «лузера». What a dud. He can’t even finish a simple activity. — Горе луковое: такой пустяк сделать не может. Five-finger discount — «скидка пяти пальцев», то есть сворованная в магазине вещь. При такой «покупке» получается стопроцентная скидка. Fly-on-the-wall — метафорический образ: кто-то становится свидетелем важных, чрезвычайно интересных событий, оставаясь при этом незаметным, как «муха на стене». От этого выражения происходит также название жанра документального кино, когда герои как бы забывают о том, что их снимают, что обеспечивает естественность поведения и речи. Fuck all — вопреки тому, что можно было бы подумать, обычно означает «ничего, ничегошеньки»: I’ve had fuck all to eat all day. — Я ничего не ел весь день. <Ну, или «ни хрена»…> Get stuffed! — эмоциональное выражение гнева или презрения, типа: «да пошел ты!». Приличный вариант неприличного «fuck off!» <А Яндекс между тем переводит как «наедайся до отвала!»> Glurge — слово, используемое для описания приторно-слащавых постов и сообщений в соцсетях, которые массово навязываются всем подряд. Обычно в них фигурируют щенки, котята, дети-инвалиды и так далее. Hair of the dog (that bit me) — «волосок собаки» — рецепт для тех, кому нужно опохмелиться. Но не абы какой собаки, а «той, которая вас укусила». То есть соответствует нашему «клин клином вышибают». Легенда гласит, что в давние времена люди буквально норовили вырвать волосок у укусившей их собаки, и раствор с этим волоском, помещенный в рану, якобы защищал от бешенства. Hang about — «зависать» (в жаргонном значении). Наше словцо — калька с английского. We were just hanging about at the beach when we saw a huge wave. — Мы просто зависали (торчали, слонялись, болтались) на пляже, когда увидели громадную волну. Ha’porth (вариация — ha’p’orth) — модная в среде английской интеллигенции письменная аббревиация идиоматического выражения «halfpennyworth» — «нечто ценой в полпенни», «за полушку». Это такое несколько кокетливое, самоуничижительное предисловие к выражаемому мнению, аналог идиом «for what it’s worth» и IMHO. I don’t mind if I do — популярное просторечие, которое служит формой согласия-благодарности («почему бы и нет»). Intelligent — ни в коем случае не «интеллигентный», а «умный». Но еще большие проблемы часто возникают с переводом производного существительного — «intelligence». Потому что это и «ум», «интеллект», но также и «разведка». Различать можно только по контексту. Но как же сказать по-английски «интеллигенция»? За неимением собственного бедным британцам пришлось заимствовать слово из русского языка: «intelligentsia». Ну а «интеллигент»? С этим сложнее. Точно не «intellectual» — ведь это «интеллектуал». Ничего лучше, чем «member of intelligentsia» — «член социального слоя интеллигенции», словари не предлагают. Loo — самое распространенное в Британии слово для обозначения туалета. The loo in this fancy restaurant is nice. It might be nicer than my entire apartment. Muppet — в самом начале 1970-х это слово придумал актер Джим Хэнсон, объединив в одно слово «marionette» и «puppet». В любом случае сегодня это полноценный эквивалент британского «идиота»: You must be a muppet for letting him trick you into giving all your money away. — Ты, никак, идиот, раз позволил выманить у себя все деньги. Mind — слово, которое не переводится на русский однозначно. Это и менталитет, и разум, и душа, и образ мыслей, и вообще отношение человека к обществу и другим людям. И да, кстати, совокупность культуры. <К слову, при переводе ГП-фиков с их постоянным упоминанием легилименции проблема выбора подходящего слова всплывает то и дело: в зависимости от контекста приходится переводить то словом «сознание», то «разум», то «рассудок», то «голова», то «мозги», то даже «душа» — или вовсе «ментальное пространство»…> Moot — в русском языке нет эквивалента этого слова, и его приходится переводить длинной фразой. Оно обозначает нечто, вызывающее большие споры, но не имеющее практического значения из-за неясности постановки вопроса или невозможности принять реальное решение: Whether the reform was successful is a moot point. — Была ли реформа успешной — вопрос, не имеющий ответа (бесполезно об этом спорить). Move along — предложение «пошевеливаться». Гражданочка, гражданочка, не задерживайтесь, проходите внутрь салона (вагона, автобуса и т.п.)! Move along, children. The movie is just about to begin. — Поживее, ребята: фильм вот-вот начнется. Now we are talking! — чаще всего не «теперь мы будем говорить», а «вот теперь другой разговор!» (или «другое дело»). То есть «здорово-то как, хорошо, стало гораздо лучше!» Off to Bedfordshire. Каламбур. Графство Bedfordshire существует, однако англичанам важно, что в нем зашифрована «кровать». Ну, как если бы мы с вами на ночь отъезжали куда-нибудь в Семикроватинск. <Примерный русский аналог — «задать храповицкого».> Over-egg — приукрашивать или преувеличивать. «Over-egg the pudding» — так стараться улучшить что-то, что есть риск все испортить. Буквально — использовать слишком много яиц. XIX веке это словосочетание использовалось в рецептах пудинга и означало предупреждение, что излишнее количество этого продукта может испортить выпечку. Но сегодня используется исключительно в переносном смысле, для передачи которого в русском есть точный эквивалент: «переборщить». Pretty please — «прошу тебя, очень большое пожалуйста!». Можно еще интонационно попытаться этот смысл передать: «ну, пожа-а-алуй-ста! Ну о-очень тебя прошу!». Pushing (an age) значит, что кто-то приближается к определенному возрасту. Например: He is pushing 50. — Ему скоро стукнет пятьдесят. Queerdo — «фрик» или просто «чудак»; как прилагательное— «стрёмный». Queerdos must not be judged based on their actions. They just have a unique mindset. (You) rock — модная слэнговая фраза, означает высокую степень похвалы: Ты большой молодец; Ты силен, ты даешь! Молоток! — или: Ну, ты крут ва-аще! (One’s) ship has sailed — корабль (уже) отплыл, кто-то опоздал, не успел воспользоваться счастливой возможностью. Аналог нашего «поезд ушел». North (of) — «к северу», конечно, но есть еще значение «больше некоторой суммы или цифры»: Russia’s natural resources are estimated at north of $75 trillion. — Природные ресурсы России оцениваются более чем в 75 триллионов долларов США. South (of) — «к югу» — соответственно может означать также «меньше некоторой суммы или цифры». Snowflake — не только «снежинка», но и аналог нашей «фиалки» на слэнге: изнеженный слабак. Sucks (it sucks) — выражение досады, раздражения или разочарования: I have missed my last train to Canterbury — it sucks! — Я опоздал на последний поезд в Кентербери — вот засада! (Часто переводится как «отстой».) Teething problem — происхождение выражения «зубная проблема» очевидно: оно восходит к известной проблеме дискомфорта, который испытывает ребенок, когда у него начинают прорезаться молочные зубы. Столь же очевидно, что такие проблемы всегда успешно преодолеваются, надо только набраться терпения. Таким образом, эти два слова означают преходящую сложность, возникающую на ранних стадиях нового проекта, производства или процесса: Every new enterprise always meets some teething problems and yours will not be an exception. — Каждое новое предприятие всегда сталкивается с некоторыми начальными проблемами, и ваше не будет исключением. That’s the ticket (или just the ticket) — это слэнговое выражение можно перевести русским «то, что доктор прописал», то есть «это именно то, что надо». Wanker — наверное, самая популярная среди английских тинэйджеров «обзывалка». Буквально переводится как «задрот», а в переносном смысле — просто не достойный никакого уважения человек, окончательный козел. Применяется почти исключительно к юным созданиям мужского пола. Water under the bridge — «вода под мостом». Русский эквивалент гораздо ярче: «прошлогодний снег». В США на письме сокращения в словах «мистер» и «миссис» надо писать с точкой — Mr. или Mrs., а в Британии — без оных. *** Заодно для тех, кому интересна история английского языка — как он складывался и распространялся: Мелвин Брэгг. Приключения английского языка. М., 2013. https://litresp.ru/chitat/ru/Б/bregg-melvin/priklyucheniya-anglijskogo-yazika Свернуть сообщение - Показать полностью

19 Показать 5 комментариев |

|

#история #опрос

По случаю ДР вождя мирового пролетариата: Как вы относитесь к Ленину?Публичный опрос

Положительно Скорее положительно Скорее отрицательно Отрицательно Проголосовали 62 человека

Голосовать в опросе и просматривать результаты могут только зарегистрированные пользователи 2 Показать 20 комментариев из 23 |

|

#ГП #Дамблдор #Снейп #длиннопост #листая_старые_страницы