|

#даты #литература #длиннопост

250 лет Джейн Остен (1775–1817). За 41 год своей недлинной жизни она написала шесть романов, о которых нельзя сказать, что они сохраняют популярность вот уже более двухсот лет. Нет — они сегодня более популярны, чем были в XIX веке — и даже чем в ХХ. Тенденция прямо обратная обычному погружению «старинных» писателей в забвение. Сочинения Остен вообще не переводились на русский язык (да-да, и до революции тоже!), пока в 1967 году в серии «Литературные памятники» не вышел роман «Гордость и предубеждение»… и снова пауза. В советских вузах незадачливую Джейн также не изучали. Конкретно у нас XIX век читал специалист по английской классике, который нашел время даже для Бульвер-Литтона (в те времена тоже нам почти не известного) и тем более для сестер Бронте, — но об Остен не было сказано ни слова. Хотя ничто, абсолютно ничто не мешало: программу курса составляет тот, кто его ведет. Показать полностью

2 228 Показать 1 комментарий |

|

#литература #книги #Сталкер

На счёт новой книги. В целом история написано грамотно. Есть интересная завязка, прописанные персонажи, живое окружение и много чего ещё, но всё-таки все не так радужно. В книге, не знаю на кой черт, изменили названия локаций, мутантов, аномалий и группировок. Например: В самом начале книги на показывают бар "Сто рентген"– локацию из первой части Сталкера. Но в книге бар называется "Сто Град" и находится он не на базе "Долга", а на базе "Чести" (сначала я думал что это типо автор сам группировку и локацию выдумал, но после того как в книге рассказали про арену, Я наконец-то все понял.) И так сделали с многими вещами – бюрреров назвали Гоблинами, кровососов – циклопами а псевдонигантов – слонопотамами. Такая же участь постигла НИИ "Агропром", который в книге назван НИИ "Технопром". Это особенности издательства или проблемы с законом? (С недавнего времени компания GSC game world признана нежелательной организацией в Российской Федерации.) P.S Забыл сказать что это переиздание книги Алексея Гравицкого "В зоне тумана". Оригинал был выпущен ещё в 2009 году. У меня же переиздание Золотой коллекции. Люди у которых сохранился оригинал, там такая же проблема с названиями? Свернуть сообщение - Показать полностью

Показать 1 комментарий |

|

#литература #книги #самопиар

Новых мыслей по фанфика пока что нет, поэтому я решил начать читать новую книгу. Называется "Зона тумана, автора не помню. Книга написана по вселенной игр "Сталкер", а это значит что там точно будут интересные персонажи, напряжённые перестрелки и атмосфера Чернобыльской Зоны. Ещё вот какой интересный моментик есть: Огромный пласт комьюнити игры Бесконечное Лето также фанатеет и по Сталкеру. Огромное количество артов, модификаций для БЛ и фанфиков не дадут соврать. И кстати на счёт Бесконечного Лета. Скоро приступаю к написанию новой главы для своего фанфика. На нее я потрачу больше времени чем на другие, так что надеюсь, что качество тоже поднимется. Если в эти зимние дни вам не хватает летнего тепла, то советую вам прочитать первые три главы! Люди которые читали книги по Сталкеру, посоветуйте что-нибудь из этой же категории. Но только не слишком серьёзное, что-то типо "Сердца Зоны" от Левицкого. Показать 3 комментария |

|

#реал #литература

Народ, я дожила до преклонного возраста и чувствую, что время пришло. С какой книги начать читать Толкиена? С «Властелина колец»? «Сильмариллиона»? Я что-то теряюсь. P. S. Как перестать бояться эльфов? 5 Показать 20 комментариев из 103 |

|

#даты #литература #длиннопост

7 (19) ноября 1825 года в Михайловской ссылке А.С.Пушкин завершил работу над трагедией «Борис Годунов». И год, и число (7 ноября) по отдельности несут в себе значимые для нас политические ассоциации. — «Бывают странные сближенья», — как выразился сам автор по поводу другого своего произведения — шуточной поэмы «Граф Нулин», написанной в том же Михайловском 14 декабря 1825 года — в тот день, когда на Сенатской площади в Петербурге разыгрывалась в лицах одна из ярчайших драм российской истории. «Борис Годунов» — не летопись и не исторический труд: это произведение художественное. И Годунов как литературный персонаж не тождествен историческому Годунову (как исторический Сальери не есть Сальери из «Маленьких трагедий»). Действительно ли Годунов был виновен в том, в чем его обвиняла молва, — этого вопроса Пушкин не ставит и не решает: у него другие задачи. «Тьмы горьких истин нам дороже…» Толчком для создания трагедии послужили Х и ХI тома «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина, вышедшие в 1824 году. А в художественном плане пьеса Пушкина близка к историческим хроникам Шекспира, с их соединением стихов и прозы, трагического и комичного. Другое отличие от классической трагедии: «Борис Годунов» не завершался со смертью протагониста. Следом за ней происходят события огромной важности — и происходят уже без Годунова и помимо него. Собственно, власть над происходящим он теряет именно тогда, когда принимает власть над царством. Объяснение этого парадокса подводит к одной из главных идейных посылок трагедии. Пьеса начинается с согласия Бориса принять державу. Но представлено это событие очень нетрадиционно. Ни сам Борис, ни упрашивающие его патриарх и бояре на сцене не присутствуют. Вместо этого — толпа народа, сначала на Красной площади, а затем у Новодевичьего монастыря. Изображены притом даже не первые, а последние ряды этой толпы: им ничего не видно — да, в общем-то, и все равно, и они механически повторяют действия стоящих впереди: О д и н: Это равнодушие, послушная готовность подхватывать суфлируемые «сверху» реплики: «О Боже мой, кто будет нами править? / О горе нам!» — та часть вины, которая лежит на народе. Другая ее часть — на Борисе; притом он принимает ее сознательно.Что там за шум? Д р у г о й: Послушай! что за шум? Народ завыл, там падают, что волны, За рядом ряд… еще… еще… Ну, брат, Дошло до нас; скорее! на колени! Н а р о д: (на коленах. Вой и плач) Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами! Будь наш отец, наш царь! О д и н: (тихо) О чем там плачут? Д р у г о й: А как нам знать? то ведают бояре, Не нам чета. Образ Годунова незадолго перед тем привлек и внимание поэта-декабриста К.Ф.Рылеева, в своих «Думах» трактовавшего этот персонаж в нужном ему духе, как мученика государственной идеи, ради которой он приемлет и терзания совести, и осуждение народа: Пусть злобный рок преследует меня — У Пушкина Годунов сложнее — и по характеру, вероятно, ближе к своему прототипу.Не утомлюся от страданья, И буду царствовать до гроба я Для одного благодеянья… О так! хоть станут проклинать во мне Убийцу отрока святого, Но не забудут же в родной стране И дел полезных Годунова... Исторический Борис Годунов поднялся до трона из опричников Ивана Грозного. Его положение при дворе упрочил сначала брак с дочерью царского любимца Малюты Скуратова, а затем брак его сестры Ирины Годуновой с царевичем, впоследствии государем Федором Иоанновичем. При молодом и простодушном Федоре Годунов, в качестве ближайшего родственника, стал и его другом, и опекуном, и фактическим правителем государства. Помимо Федора, между Годуновым и престолом осталось только одно препятствие — маленький царевич Дмитрий Иоаннович. В 1591 году Дмитрий при туманных обстоятельствах погиб в Угличе. Молва упорно обвиняла в этой смерти Годунова, который после кончины Федора Иоанновича, последовавшей в 1598 году, принял царский венец. Фактически власть давно уже находилась в его руках, а сейчас перешла к нему и формально, так как род Мономаха с потомками Ивана Грозного прекратился. К версии убийства Дмитрия склонялся и Карамзин, добавляя, что в болезненном Федоре Годунов видел «явную жертву скорой естественной смерти» и не спешил, тем более что «как в течение всей жизни, так и при конце ее Феодор не имел иной воли, кроме Борисовой». У Карамзина акцент сделан на властолюбивых устремлениях Годунова. Пушкин же принимает во внимание и общий характер государственной ситуации, который не мог не быть ясен Борису, столько лет стоявшему у трона. Ни слабый здоровьем и юродивый Федор Иоаннович, ни наследующий ему и тоже болезненный ребенок не могут быть реальными носителями власти. Она станет предметом спора честолюбивых бояр (трагедия и начинается рассуждениями князей, что они — царской «Рюриковой крови»). Бог весть, сколько бед ожидает Русь, пока этот спор будет тянуться! Так чем быстрее он кончится — тем лучше! Власть ведь все равно кому-то достанется, так почему бы не ему, Борису? Так и для всех будет лучше — ведь он самый опытный и мудрый политик, следовательно, и лучший правитель. Добиваясь венца, Годунов рассчитывает этим актом объединить свой личный интерес с государственным. «Единое пятно» на его совести (так он его называет в пьесе) — смерть царевича. Смыкание политической и моральной проблематики трагедии происходит именно в этой точке. Убийство — грех для человека. Но для правителя, который несет ответственность за судьбу государства и других людей, — будет ли оно грехом, если его ценой предотвратятся более страшные беды: раздор, мятежи, возможно, гибель тысяч? В «Борисе Годунове» сформулирована теория «маленького зла», ценой которого предполагается купить общее благо, — будущая теория Раскольникова («да ведь тут арифметика…»). Как арифметическую задачу решает ее и Годунов. Но арифметика не срабатывает — ни в том, ни в другом случае. В уравнении возникают неизвестные и не учтенные величины. Предтеч героев Пушкина и Достоевского можно найти уже в Евангелии. На совете иудейских первосвященников и фарисеев, тревожащихся о судьбе народа, на который Иисус может навлечь гнев римлян, Каиафа говорит: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Иоан., ХI, 50). Возможно, всё дело в том, кто именно этот «один человек»? Или нет? Годунов получает власть и действительно употребляет ее на полезные для государства дела, но начинания его бессильно падают, оборванные цепочкой фатальных неудач: голод, пожары; глухое возмущение «черни», на которую царь жалуется после тщетных попыток привлечь ее на свою сторону: Живая власть для черни ненавистна, Наконец над страной нависает зловещая тень Самозванца и предводимых им польских дружин.Они любить умеют только мертвых. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Нет, милости не чувствует народ: Твори добро — не скажет он спасибо; Грабь и казни — тебе не будет хуже. Борису кажется, что виной всему неблагодарность народа и череда роковых случайностей («Мне счастья нет»). Если бы Пушкин держался того же мнения, это прикрепило бы трагедию к романтической традиции: герой, противостоящий, с одной стороны, толпе, с другой — враждебному року. Однако весь строй пьесы показывает, что от начала к концу развертывается цепь тесно связанных причин и следствий. Пушкинские строчки легко становились своего рода формулами русской жизни, и «Борис Годунов» не стал в этом плане исключением: и «мальчики кровавые», и «еще одно, последнее сказанье», и «народ безмолвствует»… Среди них и восклицание Годунова: «Тяжела ты, шапка Мономаха!» Его неявный смысл (с явным все понятно) связан с событиями, отраженными, в частности, в одном из первых русских исторических романов — «Клятва при Гробе Господнем» Н.А.Полевого (1832). Исходная точка его сюжета — завещание Владимира Мономаха, который передал великое княжение в обход существующего установления («лествичного права») своему сыну, а не брату; а его сын — своему. В результате вместо одного законного носителя власти появляется несколько претендентов, у каждого из которых имеются какие-то свои права. Василий Косой и его брат Димитрий Шемяка восстают против великого князя Василия Темного — и вот уже русская земля охвачена междоусобной распрей. Даже единократное нарушение закона влечет тяжкие, со временем усугубляющиеся последствия; а попытки насильственного восстановления насильственно же нарушенной справедливости, в свой черед, влекут за собой новое зло. Пушкинский Годунов — наследник Мономаха не по крови, а по духу — повторяет его роковую ошибку. И теперь над Борисом тяготеет троякий суд: Бога, истории и его собственной совести. В той или иной мере все это — отражение народной ненависти, которая видит в нем мало что узурпатора — убийцу. Неурожаи, стихийные бедствия, внезапная смерть жениха царевны Ксении могут, конечно, рассматриваться как вмешательство провиденциальных сил, казнящих грешника. Но ни одно царствование не протекало безоблачно. Подлинно зловещими эти события делает отношение к ним народного мнения, которое видит здесь перст Божий и, следовательно, возлагает ответственность на Бориса («Кто ни умрет, я всех убийца тайный…»). Наконец это обвинение звучит и в открыто брошенной Годунову реплике Юродивого: «Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит». Если голос Юродивого — голос народа и Бога (не случайно его партия стала одной из центральных в опере М.П.Мусоргского), то летопись Пимена — приговор народа и Истории. Летописец Пимен появляется в трагедии единственный раз (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре») — и только в этом качестве: Да ведают потомки православных Григорий, которого рассказ Пимена и подвигает на его отчаянную затею, подводит итог:Земли родной минувшую судьбу… Борис, Борис! все пред тобой трепещет, Наконец, сам царь с горечью признается себе, что не достиг ни блага для Руси, ни счастья для себя самого: «Ни власть, ни жизнь меня не веселят…». Он мог бы устоять под тяжестью всех упреков, если бы обрел поддержку в сознании своей правоты, — но собственная совесть тоже свидетельствует против него. Со ступеней трона навстречу ему поднимается окровавленный призрак мальчика с державой и скипетром в руках:Никто тебе не смеет и напомнить О жребии несчастного младенца, — А между тем отшельник в темной келье Здесь на тебя донос ужасный пишет, И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда. Душа сгорит, нальется сердце ядом, Современник Пушкина И.В.Киреевский писал, что в трагедии царствует «тень умерщвленного Дмитрия». Она придает силу Самозванцу, который сам по себе — ничто перед Годуновым. У Отрепьева есть свои достоинства: он предприимчив, храбр, набрался кое-какого воинского опыта, — но это всего лишь авантюрист, и он стремится использовать обстоятельства в своих интересах, в сущности, так же, как это до него сделал Борис — только уже без мыслей об «общем благе» (искренность которых у Бориса проверке не поддается).Как молотком, стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах… И рад бежать, да некуда… ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Отрепьев лишь повторяет его поступок и его логику: почему бы и не я? Более того, он много проигрывает Борису и опытом, и характером. Удача всего предприятия ставится под удар его опрометчивой откровенностью с честолюбивой красавицей, задумавшей увлечь царевича: «Я не хочу делиться с мертвецом / Любовницей, ему принадлежащей!» Сама Марина находит его несдержанность жалкой: Он из любви со мною проболтался! Не странно, что и Годунов не верит поначалу в серьезную опасность:Дивлюся: как перед моим отцом Из дружбы ты доселе не открылся, От радости пред нашим королем Или еще пред паном Вишневецким Из верного усердия слуги. Кто на меня? Пустое имя, тень — Армия, с которой Самозванец движется на Русь, — жалкая и нестройная орда в сравнении с регулярными войсками Бориса. Но он одерживает одну победу за другой; города сдаются без боя. За него — его имя. Народ видит в нем мстителя за попранную справедливость, не задумываясь еще о том, что за спиной Лжедмитрия — иноземные рати и мрачный закон, согласно которому зло рождает зло.Ужели тень сорвет с меня порфиру, Иль звук лишит детей моих наследства? Безумец я! чего ж я испугался? На призрак сей подуй — и нет его. В трагедию поэт вводит своего предка, Пушкина, и доверяет ему произнести очень важные слова — о силе, которой держится любое историческое движение: Я сам скажу, что войско наше дрянь, Грех Бориса отнюдь не нуждается в непосредственном вмешательстве Провидения, чтобы навлечь кару на его голову. Он сам влечет ее за собой. Именно преступление Годунова лишило его поддержки подданных, породило фигуру Самозванца и открыло дорогу всем дальнейшим бедствиям. Интересно, что в трактовке Карамзина звучат как раз провиденциальные мотивы: внезапная смерть Бориса, как громом его поражающая посреди торжественного приема, видится карой Божьей, которая и решает исход дела:Что казаки лишь только селы грабят, Что поляки лишь хвастают да пьют, А русские… да что и говорить… Перед тобой не стану я лукавить; Но знаешь ли, чем си́льны мы, Басманов? Не войском, нет, не польскою помогой, А мнением; да! мнением народным. «И торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана». Напротив, у Пушкина смерть царя кажется едва ли не избавлением, потому что все свидетельствует о близком крушении. В «Борисе Годунове» отход Пушкина от фаталистической концепции истории и личности выразился не только в обнажении естественной логики событий. Человеку в мире Пушкина дан свободный выбор, и, как правило, даже выбрав неверный путь, он еще получает возможность поправить свою ошибку. Получает эту возможность и Годунов. Обсуждая с Думой планы усмирения Самозванца, он неожиданно выслушивает такое предложение от патриарха: перенести в Кремль мощи царевича Дмитрия, обнаружившие свою чудотворную силу. Вот мой совет: во Кремль святые мощи В продолжение речи патриарха устанавливается общее смущение, а Борис «несколько раз отирает лицо платком», — гласит авторская ремарка.Перенести, поставить их в соборе Архангельском; народ увидит ясно Тогда обман безбожного злодея, И мощь бесов исчезнет яко прах. Смущение Бориса вызвано не только страхом приблизиться к останкам своей жертвы. Сделать для народа явным их могущество значит, конечно, погубить Самозванца (если он не Дмитрий, то кто же он?), — но это значит также погубить себя. Силу чудесного исцеления, как правило, получают мощи невинноубиенного, мученика. Между тем официальная версия отрицала убийство царевича. В этот момент Борис еще может спасти Русь признанием своего греха. Но он не в силах на это решиться. И тогда судьба его определяется окончательно. Финал трагедии замыкает композиционное и сюжетное кольцо. Снова народ, толпящийся у Борисовых палат. Он шумно приветствует Самозванца. Дети Бориса — царевна Ксения и помазанный на царство после смерти отца Федор — томятся в заключении. Вдруг к ним заходит группа бояр и стрельцов. Из дома доносится крик — и замолкает. На крыльцо выходит Мосальский со словами: — Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. К власти снова приходит убийца. Возмездие оборачивается кровавым фарсом и очередным преступлением.Народ в ужасе молчит. — Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. К о н е ц Пушкин показывает логику обоюдной драмы власти и народа. Безвластие немыслимо; но власть искушает и развращает своего носителя, соблазняя его, казалось бы, неотразимыми доводами. Можно ли эффективно править людьми, строго блюдя нравственные прописи? В свою очередь, народу суждено убедиться, какие далеко идущие последствия имело его равнодушие в начале трагедии и как опрометчивы были надежды на скорое восстановление справедливости. Грех Бориса, который виделся ему единичным, изолированным злом, долженствующим впоследствии загладиться мудрым управлением, приносит плоды и выходит из-под его контроля еще при его жизни. Его поступок создает, выражаясь юридическим языком, прецедент. Не только Отрепьев спешит повторить его успех: казуистическая логика, оправдывающая благовидными соображениями соблазн нарушения долга и закона, повторяется и в рассуждениях Басманова, которому доверяет войска молодой наследник Годунова. Ему предлагают переметнуться на сторону Самозванца «и тем ему навеки удружить». Обдумывая это предложение, Басманов отталкивается от весьма прозаических и меркантильных соображений о его выгоде и безопасности. Его смущают мысли о позоре, который он навлечет на себя, и, чтобы их заглушить, он пускает в ход магическую формулу: «народные бедствия», которые как будто должна предотвратить его измена: Но изменить присяге! Но заслужить бесчестье в род и род! Доверенность младого венценосца Предательством ужасным заплатить… Опальному изгнаннику легко Обдумывать мятеж и заговор, Но мне ли, мне ль, любимцу государя… Но смерть… но власть… но бедствия народны… Дальнейшие исторические события, оставшиеся за рамками трагедии Пушкина, но ему и его современникам отлично известные, обнаруживают стремительное распространение волны, поднятой Годуновым. Беды Руси не оканчиваются воцарением нового убийцы в 1605 году. В 1606 году он был в свою очередь убит заговорщиками. (Вещий сон о гибели — падение с башни — трижды снится Отрепьеву в трагедии Пушкина.) Но начало уже было положено. В 1607 году на сцену явился Лжедмитрий II, ставленник польско-литовской шляхты («тушинский вор»). Его убили в 1610 году. В 1611 году объявился Лжедмитрий III («псковский вор»), арестованный в 1612 году. Далее следуют печально известные события Смуты, многовластие; польское нашествие… В конце концов Земский собор выбрал на царство 18-летнего отпрыска дома Романовых, со следующей знаменательной оговоркой: «Миша-де Романов молод, разумом еще не вышел и нам будет поваден». Ценой огромных жертв Русь пришла к тому, от чего, как хотелось думать Годунову, он стремился ее уберечь. На троне оказался недоросль. Труп Самозванца был сожжен, а пеплом символически выстрелили из пушки. Жутковатое стихотворение М.Волошина «Дметриус-император», написанное в конце 1917 года, преобразует варварский обряд в художественный образ умножения зла: …И река от трупа отливала, Но это было еще не все. Чтобы устранить дальнейшие возможные посягательства на престол, в 1614 году в Москве, у Серпуховских ворот, был публично повешен сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II — трехлетний Ивашко. И земля меня не принимала. На куски разрезали, сожгли, Пепл собрали, пушку зарядили, С четырех застав Москвы палили На четыре стороны земли… Тут тогда меня уж стало много: Я пошел из Польши, из Литвы, Из Путивля, Астрахани, Пскова, Из Оскола, Ливен, из Москвы… Таким образом, трехсотлетнее царство Романовых тоже началось с убийства ребенка. За казнью «Ивашки Ворёнка» последовали новые самозванцы — «Иваны Дмитриевичи»… Прецедентная связь этих событий с дальнейшим ходом истории присутствовала в сознании Пушкина: в «Капитанской дочке» Пугачев (самый известный из десятков самозванцев, выдававших себя уже за свергнутого Петра III) говорит Гриневу: «Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» В общем, ни с «кармической», ни с детерминистской точки зрения не удивительно, что Романовым неважно сиделось на престоле: дворцовые перевороты, мятежи, теракты … пока наконец 19 июля 1918 года «круг» Романовых не замкнулся расстрелом всей семьи — опять же включая ребенка. А «годуновская» тема и позднее будет привлекать русских авторов. Самым значительным явлением на этой почве стала драматическая трилогия А.К.Толстого: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Три последовательно сменившихся и ярко контрастных модели правления прямо-таки искушали и подталкивали к сравнению. В «Смерти Иоанна Грозного» (1864) представлен финал царствования в свете своеобразной драматической ретроспективы. В одной из сцен Иоанн в тяжелый час приглашает для совета отрешившегося от мира схимника, и тот предлагает ему призвать на помощь верных воевод: Воротынского, Шуйского, Оболенского, Курбского… Но никого уже нет с Иоанном. С х и м н и к: В заключение звучит имя царевича Ивана, вызывая дикую вспышку гнева: недавно погиб и царевич.А Кашин? А Бутурлин? Серебряный? Морозов? И о а н н: Все казнены. Тирания расшатывает почву под собственными ногами: опираться можно лишь на то, что тебе противостоит. При Иоанне остаются только самые трусливые, никогда не имевшие собственного мнения, — да дальновидные, себе на уме дипломаты вроде Годунова. Чудом уцелевший еще в этой бойне прямодушный Захарьин однажды дерзнет сказать это царю: Ты бессловесных сделал из людей — Весь незаурядный государственный талант Иоанна IV сводится на нет его нежеланием считаться с фактами, даже знать о них, если они не согласуются с его намерениями. — «Я так хочу», — излюбленная им, полнее всего выражающая его реплика; и это «хочу» адресовано не только людям, но и Богу. Слыша весть о поражении под Нарвой, он приказывает повесить гонцов и служить по всем церквам победные молебны: «Не могут быть разбиты / Мои полки! Весть о моей победе / Должна прийти!»И сам теперь, как дуб во чистом поле, Стоишь один, и ни на что не можешь Ты опереться. Между тем как Иоанн блуждает в этих маниакальных миражах, Годунов ненавязчиво и осторожно направляет события. Толстой дает развернутую интерпретацию его характера и мотивов в тот момент, когда звезда Годунова только начинает восходить (в пушкинской трагедии Борис появляется на сцене впервые уже царем). Годунов жаждет полной власти как средства доказать, что возможно с нею сделать. В какой-то момент его даже увлекает «прямой путь» Захарьина; но попытка открыть царю глаза едва не стоит ему головы. Свет правды Захарьина для практического ума Годунова — свет зимнего солнца, неспособного обогреть землю. Моя ж душа борьбы и дела просит! Трагедия недаром называется «Смерть Иоанна Грозного», хотя смерть приходит лишь с развязкой. Путь, избранный Иоанном, делает его обреченным. Последний продуманный удар — одним только словом — наносит Годунов, по сути, совершая убийство. Конец настигает Грозного за игрой в шахматы с шутом, и эта сцена символична. Привычно двигая людей, как пешки, царь неведомо для себя сам является пешкой для своего скромного приближенного.Я не могу мириться так легко! Раздоры, козни, самовластье видеть — И в доблести моей, как в светлой ризе, Утешен быть, что сам я чист и бел! Фигура Годунова вырастает по мере последовательного течения пьес, входящих в драматическую трилогию. Она поднимается всё выше и в списке действующих лиц. В первой драме имя Годунова затеряно где-то в его середине, и сам он — главный двигатель событий — предпочитает держаться в толпе. В последней — его имя выходит в заглавие. В центральной части трилогии Годунов упоминается в списке третьим, после царя и царицы. Он — «правитель царства». «Царь Федор Иоаннович» (1868) — идейная и художественная вершина трилогии. Своеобразие ее, между прочим, и в том, что протагонист — лицо, практически бездеятельное (все продуктивные действия по-прежнему исходят от Годунова), но по-своему более интересное и трагическое, чем даже сам Годунов. Федор Иоаннович — прямая противоположность своему грозному отцу. Было бы непростительной ошибкой (о чем предупреждал сам автор) видеть в нем личность жалкую и комическую, бесхарактерного простака, не знающего, что делать со случайно свалившейся на него огромной властью. Федор прежде всего — человек искренне верующий: не так, как Иоанн, терзаемый нечистой совестью и страшащийся ада, а как добрый христианин, исполняющий завет о любви к людям не столько страха Божия ради, сколько по склонности собственного сердца. И… Добрый, чистый, благоговейно-религиозный Федор совершенно не способен государить: его прекрасные человеческие качества прямо препятствуют любой успешной политической деятельности. Способный видеть в вещах и людях только хорошее, Федор совершает не менее пагубные ошибки, чем Иоанн, подозревавший одно лишь дурное. Драма, опять же, имеет в виду не создать портрет реального лица, а проверить на прочность старую утопию о добром и праведном царе. И с этой целью автор сознательно идеализировал исторического Федора Иоанновича — «слабодушного, кроткого постника», как он назвал его в своем комментарии. Однако Федор не превращен в бесплотного положительного резонера: ему не чужды человеческие слабости, ребячливость, наивность, нередко выставляющая его в смешном свете, маленькие тщеславные претензии. Тем не менее эти комические черточки, по замечанию Толстого, «не что иное как фольга, слегка окрашивающая чистую душу Федора, прозрачную, как горный кристалл. <…> Есть большая разница между тем, что смешно, и тем, что достойно осмеяния». Интересно, что пьеса написана в один год с «Идиотом» Ф.М.Достоевского: оба автора одновременно выходят к изображению трагедии абсолютно прекрасного человека, шире — к теме трагедии добра. Федор — толстовская версия князя Мышкина. Сюжетную основу драмы составляет открытая борьба Годунова с партией князя Шуйского, кипящая у подножия Федорова престола. Кроткий, незлобивый характер Федора превращает Шуйского в вождя заговорщиков («Ты слабостью своею истощил / Терпенье наше!»), а Годунова приводит в отчаяние: еще при Грозном он изощрился в искусстве направлять мысль и руку царя, — но чего стоит его умение при Федоре? Лишь стоит захотеть Доброта Федора не умиротворяет, а разжигает враждующие стороны. Трогательна надежда, с которой он берется примирить противников, и скромная гордость, когда он признается Борису, что не горазд в государственных делах, но смыслит больше его там, где «надо ведать сердце человека». В каком-то смысле он даже оказывается прав: потрясенный его смиренной готовностью сойти с престола, чтобы положить конец распрям, Шуйский восклицает: «Нет, он святой! / Бог не велит подняться на него!..»Последнему, ничтожному врагу — И он к себе царёво склонит сердце, И мной в него вложённое хотенье Он измени́т. Но добрые движения души не властны преломить общий ход событий. Ни Шуйский, ни Годунов не могут уже «разделать, что сделали» (как простодушно предлагает им царь). Трагический нравственный конфликт пьесы образуется тем, что именно мягкость Федора толкает Годунова подослать убийц к царевичу Дмитрию, вокруг которого собираются враги, готовые на открытый мятеж. Чем ярче свет добра и любви, источаемый Федором, тем более сгущается вокруг него тьма. Дмитрий и Шуйский — жертвы Бориса, но оттого лишь, что доверяющий всем царь доверяет и ему. Ужасно прозрение, которое обрушивается на Федора в конце трагедии: Моей виной случилось всё! А я — Крылатая формула Грибоедова «ум с сердцем не в ладу» своеобразно преломлена в сюжете трагедии. Федор хочет править «по сердцу», Борис — «по уму». Аргументы Бориса в этом споре сильны, но слабая логика Федора справедлива — и никакого спасительного средства примирить силу с нравственной правотой не находится.Хотел добра, Арина! Я хотел Всех согласить, все сгладить — Боже, Боже! За что меня поставил ты царем! Заключительная часть трилогии — «Царь Борис» (1869) — подсвечена воспоминаниями о пушкинской и рылеевской трактовках этого образа и о «доктрине Раскольникова» (роман Достоевского вышел тремя годами ранее): Кто упрекнет меня, Но скоро Борису суждено убедиться, что сойти с «пути кровавого» ему возможно, только отказавшись от плодов уже содеянного зла. Призрак убитого Дмитрия облекается в плоть Самозванца, движет на него иноземные полки, смущает народ, мерещится в бессонные ночные часы на престоле. Он должен признаться себе, что всё повторяется: как Грозный, он поставил страну перед угрозой распада, как Грозный, страдает от запоздалого раскаяния и призывает среди ночи для совета схимника, веригами искупающего свое былое соучастие в преступлении Годунова.Что чистотой души не усомнился Я за Руси величье заплатить? Кто, вспомня Русь царя Ивана, ныне Проклятие за то бы мне изрек, Что для ее защиты и спасенья Не пожалел ребенка я отдать Единого?.. Сдается мне, я шел, все шел вперед Каждая из пьес трилогии заключается словом героя, выражающим познанную им истину: но истины эти, при всей их значительности, носят все же частный характер. В полной своей сложности проблема, как видит ее автор, вырисовывается только при соположении этих заключительных реплик. Итог «Смерти Иоанна Грозного» подводится словами Захарьина: «Вот самовластья кара! / Вот распаденья нашего исход!» «Царь Федор Иоаннович» завершается отчаянным восклицанием: «Я — / Хотел добра!..» И, наконец, Борис, умирая, произносит:И мнил пройти великое пространство, Но только круг великий очертил И, утомлен, на то ж вернулся место, Откуда шел. Лишь имена сменились… От зла лишь зло родится — всё едино: Каждому герою представляется, будто он понял допущенную им ошибку. Но если рассматривать трилогию как целое — то где же верное решение, если зло рождается и «от зла», и от добра, и от «самовластья», и от безвластия, и от хитроумного лавирования?Себе ль мы им служить хотим иль царству — Оно ни нам, ни царству впрок нейдет! Конечно, выбор есть всегда. Перефразируя высказывание одного современного исторического романиста, властителю дано выбирать между тремя видами опасностей: теми, какими грозит тирания, теми, которыми чреват идеализм, «и самыми грозными из всех — опасностями компромисса». Свернуть сообщение - Показать полностью

14 Показать 3 комментария |

|

#литература #русская_классика #И_С_Тургенев #пощечина_общественному_вкусу_80_уровня #лол

Это произведение у Тургенева я нашёл, перечитывая его "стихотворения в прозе". Приведу его целиком. Читать до конца. 1001 ночь с их извратами - просто отдыхает. Восточная легенда Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной? Однажды, много лет тому назад, — он был еще юношей, — прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада. Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно взывал о помощи. Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое — и он надеялся на свою силу. Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили. Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал. Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул: — Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я — убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана — и ты убедишься в справедливости моих слов. Джиаффар подумал: «На вид человек этот нищий, точно; однако — всяко бывает. Отчего не попытаться?» — и отвечал: — Хорошо, отец мой; приду. Старик взглянул ему в глаза — и удалился. На другое утро, чуть забрезжил свет, Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана. Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами. По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайного вида. Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета. Три плода — три яблока — висело на тонких, кверху загнутых ветках; одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое. Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джиаффара. — Юноша! — промолвил старец. — Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый — будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный — будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый — будешь нравиться старым женщинам. Решайся!.. и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли! Джиаффар понурил голову — и задумался. — Как тут поступить? — произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою. — Сделаешься слишком умным — пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей — будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко! Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил: — О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно... И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет. — Поведай мне, старец, — промолвил, встрепенувшись, Джиаффар, — где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа? Старик поклонился до земли — и указал юноше дорогу. Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара? P.S. Кстати прототип Джиаффара из этой легенды прославился тем, что помимо того, что был выдающимся политическим деятелем, ему одни его современники приписывали половую связь с сестрой халифа, а другие - с самим халифом. Но Тургенев и тут отличился - придумал свою версию того, как этот человек стал таким известным. Свернуть сообщение - Показать полностью

9 |

|

#литература #русская_классика #И_С_Тургенев #цитата #лол

"На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот." ("Дневник лишнего человека") 13 |

|

#реал #всем_пох #литература

Бывают умные люди, бывают глупые люди. И почему-то у первых сложилось такое мнение, будто вторые своего интеллектуального статуса не осознают. «Умный человек никогда не назовет себя умным», — сказал какой-то, очевидно, умник. И все глупцы сразу же решили, что верно и обратное. Что же делать, когда ты несомненно глуп и прекрасно это понимаешь (а больше не понимаешь, в сущности, ничего)? Когда знание это смотрит на тебя со страниц книг, разговаривает с тобой голосом диктора на радио, делится с тобой тайнами вселенной или рассказывает тебе последние мировые новости? Ты оглядываешься по сторонам. Смотришь в осмысленные, полные собственного достоинства, жаждущие поделиться с миром своим мнением лица и немеешь. Сказать, в общем-то, и так было нечего. P. S. Долбанный Курт Воннегут вогнал меня в депрессию, потому что мы читали его рассказы на собрании литературного клуба, а потом делились своими мыслями. Единственная мысль, которая у меня была, — это «мне некомфортно». Типа... да, мне понравилось. Не скажу, что уловила какой-то великий смысл, помимо очевидного, но хз. Остальные растекались мыслью по древу добрых полчаса (я даже не могу вспомнить, о чем), а потом спросили, что я думаю. Хмм... Я думаю, что «Великое космическое трахание» не заслуживает такого шума, вот что я думаю. И не могли бы вы от меня отстать, пожалуйста. Свернуть сообщение - Показать полностью

6 Показать 16 комментариев |

|

#литература #альтернативная_история #попаданцы #цитаты_"великих"_людей #18+

"Человеку можно дать всё, у него можно отобрать всё. Богатство, положен"ие в обществе, семью, работу… Но одно никогда нельзя отобрать у него – национальность, принадлежность к определенной нации. Это дается при рождении и остается с человеком до самой смерти. В любой точке мира, в любой стране англичанин останется англичанином, немец – немцем, русский – русским. И никакое воспитание это не изменит. Это ощущение закладывается при рождении, в самые первые дни жизни. И остается глубоко в подсознании. Вы не знаете такого определения? Человек обладает сознанием, то бишь способностью думать, но очень много действий проходит без вмешательства мысли. Вы же не думаете, какие мышцы нужно напрячь, а какие расслабить, чтобы сделать вдох или поднести папиросу ко рту… Кстати, там же, в подсознании хранятся все рефлексы и инстинкты… В том числе и два самых главных и основных – инстинкт самосохранения и продолжения рода. По большому счету они лежат в основе каждого поступка каждого человека. Так вот, именно из-за инстинкта продолжения рода господин Маркс на том свете еще долго будет ждать исчезновения проституции и супружеских измен. Почему? Потому что для продолжения своего рода каждый самец должен оставить своё семя в максимальном количестве самок. Поэтому все мужчины полигамны, то бишь в душе являются многоженцами. И каждый сам решает, насколько он готов поступиться своими чувствами к той единственной и неповторимой перед инстинктом. Вот это уже – дело воспитания. А не каких-то там производственных отношений…" Великолепный бред от очередных авторов "России, которую мы потеряли". Попаданец в этом цикле романов находит молодого И.В. Сталина в ссылке и читает ему эту лекцию, которая состоит из грубых логических ошибок, разбавленных псевдонаукой. На всякий случай перечислю эти ошибки: 1. Национальность не передается биологически, что доказано многочисленными "стихийными натурными экспериментами". Мальчик или девочка, в младенчестве увезенные из, скажем, России и воспитанные в другой стране, не обретают в первые дни рождения каких-то "русских генетических черт". Воспитанные в другой стране, они владеют языком этой страны в совершенстве, а русским не владеют совсем и вынуждены потом учиться ему, если хотят вернуться в Россию. Есть и еще более страшный эксперимент - дети Маугли. Оторванные от человеческого общества маленькие Homo Sapiens... не становятся полноценными людьми. И кстати, живут меньше, чем обычные люди. То есть генетика настолько зависит от социальной среды. В норме жестко генетически детерминированными являются только пол, раса, возраст, темперамент (стартовый, а не приобретенный), акцентуация психики или её отсутствие (примерно 30-40% людей лишены акцентуации, остальные обладают ей). И всё. 2. Инстинктов у человека практически нет. Инстинкт - это сложная биологическая деятельность, производимая целиком автоматически и долговременно и жестко детерминированная, независимо от сознания. Например, ориентирование птиц в пространстве - это инстинкт. У человека есть рефлексы и биологические детерминантные программы, в которых участвует разум. Абсолютно бессознательных сложных программ у него нет, если не считать программу 3-5 лет (установление границ и формирования психических инстанций) и то она не полностью бессознательна. Акт продолжения рода (секс) у Homo Sapiens не длится месяцами или годами и сознание при этом не отключается. Самосохранение и того проще - это включается только при смертельной опасности (или радикальном самоповреждении) и длится секунд 20-30 полностью перехватывая контроль над телом у сознания. Точно не инстинкт. И то не всегда активируется. А рефлексов - да у человека полно. 3. Мужчины генетически не полигамны. Даже у животных близких к Homo Sapiens (забыл какой именно вид крупных обезьян имеется в виду), нормой для самок и самцов является временный брачный союз, который быстро распадается, а потом самка и самец находят себе еще одну пару (пока они в союзе они моногамны относительно этого союза). У людей в первобытную эпоху тоже был временный брак, причем скорее всего матриархальный (то есть выбирала женщина, а не мужчина). Автор путает полигамию/моногамию с силой и частотой влечения к объекту в рамках сексуальности здорового мужчины. Так вот, автор видимо не знает, но в рамках сексуальности здорового (не больного психически) мальчика-подростка или даже взрослого молодого мужчины могут иногда появляться кратковременные импульсы желания совокупиться со своей матерью или сестрой (т.н. инфантильная сексуальность подростков), аутоэротизма, фетишизма и так далее. На основании кратковременных импульсов сексуальности и подростковых фантазий делать вывод о "прирожденной склонности" невозможно. Иначе пришлось бы записать в неизлечимые извращенцы огромное количество мальчиков-подростков (и выше я перечислил еще самое безобидное, что там может иногда возникать, у кого-то более невротизированного и менее психически сохранного могут возникать кратковременные фантазии радикального подчинения женщине, сексуального насилия над женщиной, п-филии, и проч.). Зрелый же мужчина, который имея половые отношения с любимой женщиной при этом "хочет всех окружающих его женщин постоянно и сильно-сильно, так что терпеть не может" или крайне гиперсексуален или скорее всего просто болен - физически или психически. Кстати, есть такое в психологии понятие как "комплекс Казановы" - мужчины, который решает все свои внутрипсихические проблемы навязчивой сменой партнёрш. Так вот, мужчины, страдающие этим, вовсе не испытывают непреодолимо сильного желания именно секса, им нужна близость, в том числе ответная любовь женщины, а не просто секс. 4. Проституция же у человечества вообще отсутствовала как таковая десятки тысяч лет пребывания в первобытном строе. И возникла только "с цивилизацией". И первые формы проституции были связаны с религией (языческие ритуалы, храмовая проституция и проч.). Если только авторы не язычники (есть подозрение, что язычники) и не считают, что язычество есть естественное состояние человека, то им придется вычеркнуть и раннее доантичное классовое общество. О какой же естественности тогда вообще речь. В первобытном обществе проституции не было ни в какой форме, а попытка рассказать о ней первобытным мужчинам вызвала бы смешки в стиле - "пойди тогда вон то дерево трахни, придурок". И это в лучшем случае - в худшем за настойчивый повтор предложения "употребить женщину" в обмен на подарок, предложившего такое убили или изгнали бы. А и еще одна смешная вещь - в позднем СССР проституции вообще не было как массового явления (что собственно доказывает её ненужность для общества). Немногочисленные "ночные бабочки" в основном существовали рядом с отелями для иностранцев и многие из них работали на "контору" как добровольные осведомители. 5. Производственные отношения - это весь комплекс социальных отношений, которые воспроизводят отношения между классами в процессе производства. Некоторые авторы-марксисты включают в эти отношения и процесс биологического воспроизводства человека вместе с его производными в виде воспитания, образования и так далее. В общем, какой-то очень безграмотный попаданец. P.S. Цитата взята из романа "Контрфевраль" авторов Д. Зуркова и И. Черепнева. На author.today цикл тоже есть. И да, я продолжаю читать циклы про попаданцев-придурков, главное ,чтобы не Поселягин. :) Свернуть сообщение - Показать полностью

10 Показать 20 комментариев из 29 |

|

⚡️Нетаньяху распорядился о нанесении мощных ударов по сектору Газа после консультаций с военными, сообщили в канцелярии израильского премьер-министра. - Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр рыцарь, - сказала Ровена с достоинством и не поднимая покрывала, - лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как это предмет, более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием. - Не много могу сообщить вам интересного, леди, - отвечал Бриан де Буагильбер. - Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие. Его речь была прервана Вамбой. - Уж эти мне перемирия! - воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. - Они меня совсем состарили! - Как, плут? Что это значит? - сказал Седрик, с явным удовольствием ожидая, какую шутку выкинет шут. - А то как же, - отвечал Вамба. - На моем веку было уже три таких перемирия, и каждое - на пятьдесят лет. Стало быть, выходит, что мне полтораста лет. - Ну, я ручаюсь, умрешь ты не от старости, - сказал храмовник #политота #литература #news Свернуть сообщение - Показать полностью

11 Показать 1 комментарий |

|

#литература #цитаты

"- Будьте добры, сеньор, пролезьте туда и передайте мне голову женщины, которую вы там найдете, - попросила она шофера. Он пролез под колючками и нашел голову Нивеи, похожую на дыню. Он взял голову за волосы и выполз с ней на четвереньках. Встал у ближайшего дерева, и пока его тошнило, Ферула и Клара очистили голову Нивеи от земли и камешков, что забились в уши, в нос и рот, привели в порядок растрепавшиеся волосы, но не смогли закрыть ей глаза. Завернули ее в платок и вернулись к машине. - Поторопитесь, сеньор, кажется, я вот-вот рожу! - сказала Клара шоферу. Дом Духов. И. Альенде 1 Показать 3 комментария |

|

#реал #литература

Читаю "Путь русского гангстера" Михаила Орского. Пока там про его похождения по зонам. Он же описывает натуральный биомусор, нисколько не стесняясь того, что с этими людьми дружил и делил еду. Например, весёлый москвич Бубль, который в новый год попытался изнасиловать лагерного шныря, так как все петухи были уже заняты. Возможно такая манера и выбор именно таких воспоминаний выбраны специально чтобы создать у читателя стойкое ощущение отвращения, но у него получилось. Так как школа давно закончилась, я уже и забыл с какими отбросами иногда может свести жизнь. Например, один тип из моего бывшего круга общения рассказывал, как трахал гребня в рот на малолетке. И нашу всю компанию это конечно триггернуло, но общаться с ним после этого не перестали. А кто-то в таком кругу постоянно находится и живёт. |

|

#книги #литература #литсайты

Все (кому до этого вообще есть дело) привыкли к многотомникам восточных ранобэ, где текста может быть на 10 миллионов знаков, 15 и даже ещё больше. Там это не такая уж редкость. В рунете есть верные последователи подобного подхода. Начал я писать про одного автора и его цикл, вот этот: Цикл «Другая Сторона» автора Родион Кораблев Цикл ещё пишется, в нём 23 книги на 14.3 миллиона знаков. За счёт одного этого цикла автор находится на 35-м месте в абсолютном топе авторов АТ. Я пробовал читать, первый том со второго раза мне зашел, но был явно затянут. Если верно помню, то весь первый том на 800к знаков ГГ проводит в полном одиночестве, бьёт монстров, качается, ищет выход из пещеры. На втором томе я слился, там появились другие действующие лица, но в моей заметке говорится, что все второстепенные персонажи скучные и на ГГ никакого влияния не оказывают. В процессе открытия ссылок для написания этого поста вспомнил о куда более известном и законченном произведении, автора, вышедшего из фанфикшена, у нас он тоже отметился (кто вспомнит?). Цикл «Сердце Дракона» автора Кирилл Клеванский Законченное произведение из 39 томов на 21.1 миллион знаков. Автор находится на 5 месте в абсолютном топе АТ, но у него там всего пять циклов и есть изданные на бумаге книги, написанные ещё до сердца дракона. Это я тоже пробовал читать, вот там жвачка, очень сильно напоминающая восточные прототипы - герой перемещается по локациям, везде оказывается внизу пищевой цепочки, а заканчивает вверху. Наскучивает... кому как, кому быстро, а кто-то и всё прочитал. Автор вообще, о ужас, всё это написал! К чему я это? Ни к чему. Записываю свои мысли, настраиваясь на продолжение собственной нетленки =) Свернуть сообщение - Показать полностью

7 |

|

#кино #клуб_ретроразбора #традиционная_викторина #литература #угадай_героя_Стругацких #15_вопросов #18+

Добрый день! Вот и пришло время для традиционной викторины. Победитель получит право назвать советский фильм на разбор. А АБС я выбрал потому, что их люблю как авторов. Взгляды их мне не близки, но они учат мыслить. Нет ничего важнее писателя, который учит мыслить. В общм, условия простые: я привожу цитату из речи героя братьев Стругацких, вы угадываете а) героя произведения, б) само произведение, Как бонус можно привести еще год написания произведения. Некоторые слова будут убраны (вместо них поставлены прочерки), т.к. могут навести на мысль. Произведения могут повторяться, герои - нет. Поехали: Цитата №1 – Прошу внимания, друзья мои, – сказал он. – Одну минуту внимания. Сейчас мы в своем кругу, и мне хочется сказать вам несколько слов. Алексей Петрович, налейте, пожалуйста, всем вина... По капле, Анатолий, не беспокойся... Вот так, благодарю вас. Друзья! Я здесь самый старый межпланетник... да. Страшно вспомнить, на каких гробах мы начинали дело! По сравнению с «Хиусом» это были колымаги, чтобы не сказать хуже. Но я не из тех самодовольных дураков, которые ворчат, что нынешней молодежи-де не в пример легче, чем было нам. Ибо я знаю, как сложна ваша задача. Задача всегда определяется средствами, и насколько мощнее ваши теперешние средства, настолько сложнее и ваша задача. Вам будет не легче, чем нам... и даже труднее, ибо на вас больше ответственности. Друзья, если вам будет очень трудно, нестерпимо трудно, прошу вас, вспомните, для кого и во имя чего вы это делаете! Я знаю вас всех достаточно хорошо, чтобы быть уверенным: если вы об этом вспомните, сил у вас будет больше. Ну... вот и все. За вас! Цитата №2 "Дорогие мальчики! Простите меня за обман. Я не историк. Я просто де"зертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь. А вы возвращайтесь на планету и делайте свое дело, а я уж доделаю свое. У меня еще целая обойма. Иду... Прощайте. Ваш ___________" Цитата №3 "Ящик... – повторил _______ упавшим голосом. – Это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал, сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел... Ушел спать... Тогда что? Приходит ________, закрывает глаза, с-сует руку в дыру. – ______ посмотрел на свою руку. – Х-хвать! Выдумал! Я, говорит, это вот самое и выдумывал!.. А кто не верит, тот дурак... Сую руку – р-раз! Что? Проволока с колючками. Зачем? Скотный двор от волков... Молодец! Сую руку – дв-ва! Что? Умнейшая штука – мясокрутка называемая. Зачем? Нежный мясной фарш... Молодец! Сую руку – три! Что? Г-горючая вода... Зачем? С-сырые дрова разжигать... А?! Цитата №4 "– А вы не забывайтесь, – сказал он обиженно и раскрыл блокнот. – Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу – мне неясно. Это нехорошо, _____, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства, и вам в конечном счете ничто не грозит. А, ______? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема." Цитата №5 "– Вот, изволите видеть, так называемая эвристическая машина, – сказал старичок. – Точный электронно-механический прибор для отвечания на любые вопросы, а именно – на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня не полностью пока еще автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Отвечание ейное, опять же через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу." Цитата №6 – Тинктура экс витро антимонии, – провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. – Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ! – Послышалось явственное хихиканье. – Вот ведь бред какой! – сказал голос и продолжал с завыванием: – Вскоре очи сии, еще отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственныя Мысли Славнаго Юнга, извлеченныя из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке. – Кто-то всхлипнул. – Тоже бредятина, – сказал голос и произнес с выражением: Чины, краса, богатства, Сей жизни все приятства, Летят, слабеют, исчезают, Се тлен, и щастье ложно! Заразы сердце угрызают, А славы удержать не можно..." Цитата №7 "– Курвиспат, – отчетливо выговорил ______ и пересел на правую пятку. – Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял – если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал – когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было." Цитата №8 "И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю – там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, – ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. " Цитата №9 "...Он лупил ее – ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, – она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. ... Это было прекрасно – быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал – для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» ... ...Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?»" Цитата №10 – Подожди, дядя, – сказал _______. – Не сердись. Видишь, человек ничего не понимает... Видите ли, – сказал он _______, – наше движение очень разнородно. Какой-то единой политической программы у нас нет, да и быть не может: все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Все мы – смертники, шансов выжить у нас немного. И всю политику у нас заслоняет, по существу, биология. Выжить – вот главное. Тут уж не до базы. Так что если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет. Цитата №11 – Народ... – пророкотал ________. – Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ, пребывает вовеки. Цитата №12 "И еще забавно, говорил ________, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал _____ язвительно), что сами непосредственные строители этого храма – не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество – так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут – ан, глядишь, – целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный..." Цитата №13 "Полиментализм – это очень редкое метапсихическое явление, сосуществование в одном человеческом организме двух и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не патология. Вот, например, наш Мишель Десмонд. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна – обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей жизнью Мишеля. И другая, обнаруживаемая при определенной, строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не имеющего ничего общего с Мишелем, обитающего в мире, который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир необычайно больших давлений, высоких температур... Впрочем, это не существенно. Важно то, что Мишель понятия не имеет ни об этом мире, ни об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире." Цитата №14 "Много ты знаешь об эволюции, – сказал грубый ______. – Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-праматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некоторая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы – создать товарища ______? Может быть, цель природы – это создание нежити руками товарища ______. Может быть..." [b[Цитата №15[/b] "Давай рассуждать логически. – ________ расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. – Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности Прогрессора, а на самом деле – для того, чтобы убедиться: ________ остается человеком. На всем _______ один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая, самое позднее – тридцать первого, я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А ________ бежит на Землю. _________ бежит на Землю, ________ скрывается, _________ звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... – Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. – По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с ________, а со Странниками. _________ больше нет. Забудь о нем. На нас идет ___________. – Он снова помолчал. – Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более – ___________. Я боюсь, его не просто убили..." Свернуть сообщение - Показать полностью

1 Показать 11 комментариев |

|

#литература #длиннопост

Нобелевская премия по литературе 2025 года присуждена венгерскому прозаику Ласло Краснахоркаи (род. 1954). На сей раз уважаемые академики в своем выборе решили отступить от любимого приема «мы такие внезапные». Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем. Пока же на русский переведено далеко не всё им написанное. Три рассказа, два романа (переводы сделаны в 2018 и 2022 гг.); в 2024 г. вышла своеобразная «мультимедийная» повесть — и еще один роман готовится к выходу.Биографию лауреата нетрудно найти в Интернете — нет смысла в сотый раз репостить одно и то же. Лучше расскажу о двух его романах, о том, с каких позиций и как они написаны. Показать полностью

2 215 Показать 6 комментариев |

|

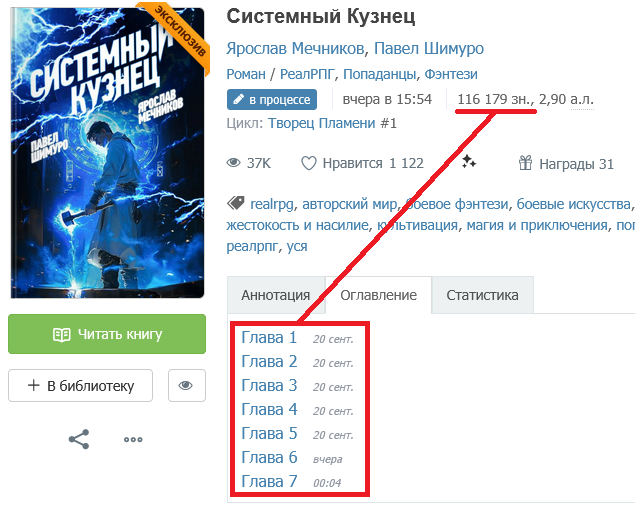

#книги #литература #литсайты #интернет_бизнес

Вот такая вот книга - публикация сегодня в полночь. Я перешел на неё по рекламе с пикабу или ВК, не запомнил. Обратил внимание, что там уже было 500 библиотек. Это было полтора часа назад. Сейчас там 827 библиотек. Два автора, у одного это первая книга, у второго уже девятнадцатая. А что было бы у этой же самой книги, если бы не реклама и именитый соавтор? Бизнес... P.S. Вот прямо во время написания поста нашел - ещё и "рекомендации" коллег подтянулись https://author.today/post/709891 1 Показать 1 комментарий |

|

#книги #литература #литсайты

Современная литература, как профессия. В общем-то всё понятно, но что-то пока ещё цепляет...  Для несведущих - книга попадает в обновления сайта только если добавлено не менее 15 000 знаков. А тут 116 000 знаков написанного текста разделено на 7 глав. По 16 597 знаков на главу. Вот как ровно мысль-то ложится, сцены как аккуратненько сами-собой распределяются по главам :) А за счёт таких ровненьких глав, аккурат по нижней границе требования к обновлению, можно публиковать по главе каждый день, поддерживая постоянный читательский интерес. 7 Показать 18 комментариев |

|

Трамп как литературный персонаж: https://vk.com/video-226758143_456239737

Забавное #читательское #политота #литература 1 |

|

#книги #литература #психология

Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер. Герои книг на приеме у психотерапевта. Прогулки с врачом по страницам литературных произведений. Изд-во «Альпина Паблишер», 2022. Продукт сотрудничества литератора (в аннотации почему-то поименованного литературоведом — это все равно что путать корову с дояркой) и психиатра с 20-летним опытом работы в судебной психиатрии. Ну что тут сказать. По части собственно литературы некоторые суждения очень субъективны, а оценки персонажей одномерны, но книжка на научность и глубину не претендует: это честная попса. Что до психодиагнозов — вероятно, специалист тоже найдет с чем поспорить. Местами забавно, когда персонажам, жившим сотни и тысячи лет тому назад, предлагают в качестве альтернативы «правильный» современный взгляд на их проблемы. Но можно почитать ради любопытства: все-таки попытка посмотреть под непривычным углом зрения. (Я вот тоже так когда-то задавалась вопросом, какой диагноз можно было бы поставить некоторым литературным персонажам. Например, Оводу, у которого «отцовская фигура» так фатально соединила в себе образы Бога-Отца и злополучного кардинала Монтанелли. И у него точно были проблемы с проецированием на окружающих своих собственных ожиданий. А из «Прерванной дружбы» очевидно, что схема «сам придумал — сам обиделся» — это его регулярные грабли, чтоб получать ими по лбу…) Авторы делают скромную оговорку насчет того, что ограничились западной литературой, ибо «людям свойственно в первую очередь уделять внимание тому, что было их духовной пищей и развлечением в детстве и юности», поэтому, мол, они не стали замахиваться на «сочинения великих русских классиков или же произведения азиатской и африканской литературы, мифы и сказания Океании…». Честность подкупающая. Что Океания, что русские классики… и правда, с таким эксклюзивом связываться — себе дороже. О содержании представление дают подзаголовки глав: ЦАРЬ ЭДИП. Почему эмоционально зависимая личность может столкнуть в пропасть всю семью. История о дисфункциональной семье и самоисполняющихся пророчествах. Эдип — оболганный сын, Лай — безответственный отец, Иокаста — инфантильная мать. Верное решение с точки зрения семейной динамики <подразумевается, естественно, решение, предлагаемое авторами книги, а не то, что устроили герои>. КОРОЛЬ АРТУР, или как женщины все портят. «Королева драмы» Мерлин и меч, торчащий из каменной глыбы. Круглый стол и крепкая мужская дружба. Фея Моргана: еще одна женщина, которая все портит. Мерлин — тот, кого трудно понять. Артур — герой без характера. Гвиневра — нормальная королева. Сэр Ланселот — знаток женской души. Что случилось бы, если бы Ланселот и Артур изначально смогли озвучить свои ожидания друг другу? <Вот интересно послушать, какие ж у них ожидания на тему Гвиневры… да еще друг от друга…> РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. Опьяненные любовью подростки. Скоропалительные решения и плохая коммуникация. Сколько-сколько им было лет? Ромео — образцовый нарцисс-неудачник. Джульетта — эмоционально нестабильная личность. Что случилось бы, будь у Ромео и Джульетты другое окружение? <Фанфик, я полагаю.> Величайшая история любви всех времен. ВЕРТЕР. Дурной пример для молодежи. Эмо до того, как они вошли в моду. Что случилось бы, если бы Вертер вовремя обратился к психотерапевту? Что случилось бы, согласись замужняя Лотта удовлетворить сексуальные притязания Вертера? <А что, у него были такие притязания?!> КАРЛ МАЙ. Мошенник и идеалист. Виннету, благородный индеец. Восточные романы: то же самое, но больше песка. Виннету — шизоидная личность. Хаджи Халеф Омар бен Хаджи Абул Аббас ибн Хаджи Давуд аль Госсара — настоящее отражение Карла Мая. Олд Шаттерхенд / Кара бен Немси: вопрос о человечности. Карл Май и расизм <ну, куда ж без темы расизма>. ДРАКУЛА. Главная знаменитость среди нечистой силы. История о несчастной любви и зловещих замках. Мрачная романтика для внутреннего гота. Джонатан Харкер — добропорядочный бухгалтер. Дракула — князь ночи, которого долго не понимали. Мина — жертва любовного треугольника. Люси — страстная женщина. Доктор Сьюард — беспомощный психиатр. Доктор Абрахам Ван Хельсинг — психопат. Как выглядело бы решение, если бы все участники пришли на групповую терапию? ШЕРЛОК ХОЛМС. История о гении и подонке. От Бейкер-стрит, 221-б до Рейхенбахского водопада: окончание с препятствиями. Когда наука еще умела решать все проблемы. Шерлок Холмс, аутист с синдромом Аспергера. Доктор Ватсон — врач, способный на сострадание. Джеймс Мориарти — темный двойник Холмса. Ирэн Адлер — далекий идеал. ПРЕВРАЩЕНИЕ. Кошмар всех учащихся <не одним же нам страдать>. История о ползучей твари и чувстве, что ты здесь лишний. Грегор Замза — зависимо-избегающая личность. Семья Грегора Замзы глазами психиатра. УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ. Коммуникационные проблемы в эпоху Гражданской войны в США. История о женщине и ее необычных поводах выйти замуж. Скарлетт О'Хара — женщина, стремящаяся получить все. Эшли Уилкс, тряпка. Мелани: сила в сдержанности. Ретт Батлер — сорвиголова-индивидуалист. Почему у «Унесенных ветром» на самом деле не может быть продолжения <может-то может — и есть, — другой вопрос, стоит ли оно того>. ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК. Нахальная девчонка с соседней улицы. Девочка с длинным именем, которое не все могут выговорить. История с расизмом <ну вот, опять!>, или почему почти все теряет актуальность. Пеппи Длинныйчулок — первая хиппи. Томас и Анника — верные почитатели Пеппи. Роль взрослых в «Пеппи Длинныйчулок». МОМО <да-да, именно «Момо», а не «Муму»>. Детская книга, которая на самом деле совсем не детская. История о путешествиях во времени с приключениями и размышления о деньгах и их ценности. Момо — неошибающийся, невинный внутренний ребенок. Серые господа — постоянное желание контролировать неконтролируемое. Магистр Секундус Минутус Хора — антидепрессант и союзник внутреннего ребенка. Почему Серые господа все же важны. ИМЯ РОЗЫ. Средневековый Шерлок Холмс. Шерлок Холмс и смертельная «Поэтика». Вильгельм Баскервильский — инквизитор-филантроп. Адсон — молодой компаньон, совсем не похожий на Ватсона. Хорхе Бургосский — экстремист, не боящийся даже самоуничтожения. Принесла бы психотерапия пользу Хорхе Бургосскому? ГАРРИ ПОТТЕР. Мальчик, покоривший планету. Семь лет школьной жизни — и магия. Гарри Поттер — любимый нелюбимый ребенок. Гермиона Грейнджер — заучка. Рон Уизли — один ребенок среди многих. Драко Малфой — мальчик, который хочет нравиться родителям. Северус Снегг — трагический герой. Сириус Блэк — крестный, который так и не стал взрослым. Альбус Дамблдор — личность, измученная угрызениями совести. Том Реддл, он же Волан-де-Морт, — еще один нелюбимый ребенок. СУМЕРКИ. Сияние в чаще леса. Эдвард Каллен, профессиональный сталкер. Кто в доме хозяин. Белла Свон — гадкий утенок, который становится прекрасным лебедем. Эдвард — мужчина, истерзанный страхами. Джейкоб — вечный друг. Совершенный мир «сумеречной» вселенной. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО. Бестселлер, непонятно почему ставший бестселлером. Еще один сталкер. Байронический герой: почему многие женщины считают своим долгом его спасать. Кристиан Грей — эталонная проекция желания. Анастейша Стил — женщина, воплощающая свои дикие мечты. Почему «Пятьдесят оттенков серого» пользуются таким успехом <ну, графомания делу не помеха>. Итоги и перспективы, или Вместо послесловия. Если что-то заинтересовало — почитать можно, например, вот здесь: https://homeread.net/book/geroi-knig-na-prieme-u-psihoterapevta-andrea-bottlinger#tx Свернуть сообщение - Показать полностью

3 Показать 6 комментариев |

|

#литература #хорошее_попаданчество #альтернативная_история #мазин #варяжский_цикл

Прочитал "Варяжский цикл" А.В. Мазина. Достаточно хорошая вещь про попаданчество в Древнюю Русь (в IX-X вв.). Конечно не без авторских закидонов, но в целом следует летописям. Всем рекомендую. Из плюсов: 1. Автор не выставляет попаданца сразу после переноса всезнающим и всемогущим Марти Сью. Напротив, то что попаданец десантник с навыками рукопашного боя не помогает, а мешает ему, т.к. его рукопашный бой опытные воины с оружием на известном месте вертели, а без оружия биться - так это только для потехи. 2. Язычники показаны "как они есть". Приносят идолам кровавые жертвы, воины-язычники льют кровь как воду, жрецы капищ себе на уме и хотят прежде всего власти. Никакого заскока в "родноверие" нет, есть немного языческой мистики, но однозначно непонятно, то ли попаданцу всё это привиделось с местных галлюциногенов, то ли нет. Кстати, язычники в целом веротерпимы, хотя временами норовят принести в жертву тех, кто "поклоняется не нашим родовым богам". 3. Христиане показаны по крайней мере без огульного "христиане Русь продали". И на том спасибо. Главгер у нас христианин, но не фанатик. 4. Византийская элита показана каковой она и была - жадной, бесчестной и продажной. Причем упор здесь делается не на то, что они - христиане, а на то, что "ромеи". 5. Кочевники показаны без пиетета и без особых закидонов. Это жестокие своенравные люди, которым нравится грабить и убивать земледельцев. А еще они очень хорошо умеют держаться на лошадях и стрелять из луков. 6. Скандинавы-норманы показаны в основном как кочевники-лайт. То есть у них есть своеобразные понятия о чести, но в основном между своими. Чужих они грабят и не прочь прирезать. Опять-таки, как это мы видим и в источниках. 7. Хазарский каганатт показан как он и был - сверхдержавой своего времени. Причем показано и то, что элита каганата приняла иудаизм. В цикле действует даже исторический персонаж - полководец Песах, письмо которого дошло до нас. Исторический Песах писал своему родственнику в далекой Испании о Хазарии: "В этой стране, о еврей, ты получаешь от Б-га великую милость". 8. Удивительно, но нет никакой полонофобии. Польская элита показана как те, кто отличаются от остальных славян, но и от германцев тоже. Да, в итоге русов-славян они однажды пытаются подставить, но лишь из опасения, что те усилятся и желания забрать пограничные земли. 9. История от попаданчества не меняется. Меняется судьба главного героя, а вот основные события ему изменить не удается, кроме того он изначально этого и не хочет. Так что "альтернативная история" здесь тэг условный. 10. Вообще всё это читается как скорее исторический роман. Но есть нюансы, о них ниже. Минусы-нюансы. 1. Автор придерживается "наемнической" (не норманнской и не балто-славянской) версии происхождения варягов. Только в последних книгах цикла окончательно становится ясно то ,что варяги - это всё же не народ, а боевое братство. Причем это братство приехало из Византии через Черное море по Днепру и состояло из неромейских славянских наёмников на службе базилевса-колонистов. Потом они стали себя называть русами и отличались от славян. Но намёки есть и раньше. Вот только какого фига это намёки - мне-то сразу всё стало понятно, а вот многим судя по комментам под книгами - не особенно. 2. Непонятно какого рожна Велеса-Волоса в книгах цикла называют Волохом. Волхвы тоже отсутствуют как таковые, есть ведуны и есть жрецы. 3. Вообще непонятно зачем автор печенегов называет "пацинаки" и никогда "печенегами", хазар называет упорно "хузарами", норманн - "нурманами" и так далее. Я понимаю, исторический колорит, но надо же и какие-то сноски хотя бы делать и скидки на то, что читатель может не понять. 4. Совершенно непонятно с какого перепою автор в примечаниях решил рассказать читателю, что лествичное право на Руси ввёл волевым решением Ярослав Мудрый, а до этого оно якобы не существовало. Оно существовало. Просто после смерти Рюрика у него больше живых братьев не было, а сын был. Сам же автор показывает, что после смерти князя Игоря княжить остался его сын, т.к. братьев у Игоря не было. У Игоря же был тоже только один сын Святослав. После Святослава осталось несколько детей, но опять же как показывают летописи - все они умерли от руки друг друга. Где здесь должно было сработать коварное лествичное право - мне непонятно. Просто Руси везло на то, что первые князья или не доживали до порождения множества потомков или им попадались неплодные партнёрши. 5. Христианство автор описывает в целом верно, но понимает не очень глубоко. Для автора христианство - это просто "вера отцов". Еще есть попытки описать христиан глазами язычников как слабых людей при этом главгер-христианин молчит. Отмалчивается он и когда его впрямую спрашивают, почему он принял христианство. И это не вызывает смеха у князя-язычника (что странно, т.к. язычники у автора прекрасно понимают каким божествам и зачем они служат и в чем преимущества их веры). 6. Непонятно почему в IХ в. у автора существует термин "боярин". Насколько помню, термин пришел от булгар (болгар) и появился на Руси в Х в. 7. Непонятно почему воинов князя постоянно избегают именовать "дружиной". Или просто "гридь" или "ближники" и так далее. 8. Также непонятно, почему дружина часто конная (и сражается на конях), хотя в обычае варягов была именно пешая дружина, а конным был только князь и/или часть старших дружинников и то не всегда. Видимо для удобства сюжета. 9. Непонятно, почему автор так боялся описать князя Владимира таким, каким он был. Воевода-предатель (Блуд) служит отчего-то ромеям, а не Владимиру. В комментариях автор признается, что "не хочет очернить Владимира, но не понимает, почему тот принял христианство". Но это я скорее придираюсь. Автор вольно обращается с летописями, но он имеет на это право. Как-то так. Свернуть сообщение - Показать полностью

6 Показать 6 комментариев |