| Безымянный арт От MariaGr |

| Еноты🦝🦝🦝 От Республиканская Партия Фанфикса |

|

13 лет на сайте

8 февраля 2026 |

|

150 подписчиков

8 августа 2025 |

|

100 000 просмотров

26 мая 2025 |

|

12 лет на сайте

8 февраля 2025 |

|

500 читателей

5 декабря 2024 |

|

#даты #история #книги

200 лет: 14 декабря 1825 года  Гордин Я.А. Декабристы. Мятеж реформаторов: Изд. доп. и испр. — СПб., 2023. Кто как, а я из школьных уроков истории вынесла убеждение (вуз его не изменил), будто события 14-го декабря были хоть и благородной, но чистейшей авантюрой, заведомо обреченной на поражение. Хотя в основном это убеждение базировалось на знаменитой формуле: «страшно далеки они от народа». Книга-исследование Я.Гордина, построенная на огромном архивном материале, в первых главах подробно рассматривает предпосылки и условия, при которых гвардия в России некогда превратилась в реальную политическую силу, способную смещать царей. Еще одна посылка, от которой автор отталкивается, — глобальное противоречие, заложенное в фундамент петровского государства: Показать полностью

32 Показать 3 комментария |

|

#цитаты_в_тему #история #политика

Вокруг идеи ДЕМОКРАТИИ. Изначальное понятие о: Демократия — это строй, не имеющий должного управления, но приятный и разнообразный. *** Демократический строй нисколько не озабочен тем, кто от каких занятий переходит к государственной деятельности: человеку оказывается почет, лишь бы он обнаружил свое расположение к толпе. Платон. Государство (360 г. до н. э.) Тирания — монархическая власть, имеющая в виду выгоды одного правителя; олигархия блюдет выгоды состоятельных граждан; демократия — выгоды неимущих; общей же пользы ни одна из них в виду не имеет. Аристотель. Политика (322 г. до н. э.) Дурные люди будут всегда сожалеть о Нероне; надо позаботиться о том, чтобы о нем не стали жалеть и хорошие. Корнелий Тацит. История (II в. н. э.) Большинство — зло. Диоген Лаэрций. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов (III в. н. э.) (Потом тысячи на полторы лет о демократии как-то слегка забывают…) Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлял бы собою демократически. Но правление столь совершенное не подходит людям. Ж.-Ж.Руссо. Об общественном договоре (1762) …Всё это, видите ль, слова, слова, слова… Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода: Зависеть от царя, зависеть от народа — Не все ли нам равно?.. А.С.Пушкин. Из Пиндемонти (1836) Было время, когда меня ужасно волновал вопрос, какие исправники благороднее: те ли, которые служат по выборам дворянства, или те, которые определяются от короны. Были тогда куроцапы оседлые, которые жили в своих гнездах и куроцапствовали в границах, указанных планами генерального межевания, и были куроцапы кочующие, облеченные доверием, которые разъезжали по дорогам и наблюдали, чтобы основы оседлого куроцапства пребывали незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсем не об том соловей нам пел. Мы стояли, как очарованные, и всё слушали и слушали. Вообще, что касается земства, я, пародируя стих Лермонтова, могу сказать: люблю я земщину, но странною любовью. Каким образом и в силу чего Дракины и Хлобыстовские, с своими крепостными идеалами, вдруг явились в качестве представителей земли — этого я никогда выяснить себе не мог. Никаких деяний «благоразумной экономии», которые оправдывали бы их появление на арене земского хозяйства, они не совершили. При крепостном праве они были помещики, как все другие, то есть взымали денежные и натуральные дани, гоняли мужиков на барщину и т. д. Но чуть, бывало, заикнусь в этом роде слово сказать, как уж со всех сторон вопиют: ах, что̀ вы! дайте же окрепнуть нашим молодым учреждениям! М.Е.Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке (1882) Демократия — это когда народ дубасит народ во имя народа. О.Уайльд. Душа человека при социализме (1891) Христос сказал: «Убогие блаженны, Завиден рок слепцов, калек и нищих: Я их возьму в надзвездные селенья, Я сделаю их рыцарями неба И назову славнейшими из славных...» Пусть! Я приму! Но как же те, другие, Чьей мыслью мы теперь живет и дышим, Чьи имена звучат нам, как призывы? Искупят чем они свое величье, Как им заплатит воля равновесья? Иль Беатриче стала проституткой, Глухонемым — великий Вольфганг Гете И Байрон — площадным шутом... о ужас! Н.С.Гумилев (1910) Господин всегда может подыскать два предмета, столь похожих друг на друга, что выбирать из них можно с завязанными глазами, не рискуя ошибиться, а подыскав, в виде отменной шутки он снисходительно позволяет своим рабам делать выбор самостоятельно. Г.К.Честертон. Избиратель и два голоса (1912) — Когда-то ссылались на гнусное право сильного. Ей-богу, не знаю, не гнуснее ли еще право слабого: оно расслабляет мысль в наши дни, оно принижает и эксплуатирует сильных. Можно подумать, что теперь великая заслуга быть болезненным, бедным, неумным, угнетенным и худший порок — быть сильным, здоровым, удачливым. И нелепее всего то, что сильные сами первые в это верят… Прекрасный сюжет для комедии! Р.Роллан. Жан-Кристоф (1912) В «социальном строе» один везет, а девятеро лодырничают… И думается: «социальный вопрос» не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не в том, чтобы у немногих отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет 14 на шее одного трудолюбца; и окончательно задавят его. «Упразднить» же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них «большинство голосов», да и просто кулак огромнее. В.Розанов. Опавшие листья. Короб 1-й (1912) Мир познанный есть искаженье мира, И человек недаром осужден В святилищах устраивать застенки, Идеи обжигать на кирпичи, Из вечных истин строить казематы. М.Волошин. Путями Каина (1915) Апостол демократии Ж.–Ж.Руссо верил в естественную доброту и благостность человеческой природы и думал, что она обнаружится во всей своей красоте, когда будет установлена форма народовластия. Нужно только снять оковы с народа, дать ему возможность выразить свою волю и по своей воле построить общество — и наступит совершенное естественное состояние. Н.Бердяев. Философия неравенства (1918) Религией Ада является патриотизм, а системой правления — просвещенная демократия. Я долго гадал, кто же выдвинул идею, что лучший способ получить разумное решение по любому умопостижимому вопросу — поставить его на всенародное голосование. Теперь знаю. Дж. Б.Кэйбелл. Юрген (1919) Потребители имеют право выбрать цвет своей машины — при условии, что она будет черной. Г.Форд. Моя жизнь и работа (1922) Свободная лиса в свободном курятнике. Дж. Джойс. Улисс (1922) При демократии одна партия все свои силы тратит на то, чтобы доказать, что другая неспособна управлять страной, — и обычно им обеим это удается. *** Демократия — это теория, согласно которой простые люди знают, чего хотят, и должны получить это без всякого снисхождения. *** Взгляд на мир, в соответствии с которым два вора украдут меньше, чем один, три вора — меньше, чем два, четыре — меньше, чем три… и так далее до бесконечности. Г.Л.Менкен. Заметки о демократии (1926) Теперь массы полагают, что они имеют право навязывать другим те банальные суждения, которые они высказывают в кафе, и придавать им статус закона. Сомневаюсь, что в истории были когда-либо времена, когда толпе удавалось так явно и неприкрыто задавать тон в общественной жизни, как в наше время. Поэтому я и говорю о сверхдемократии. Средний читатель, которого никогда не интересовало, о чем пишет автор, если и читает его, то не для того, чтобы чему-то научиться, а, наоборот, чтобы вынести свой приговор, особенно когда написанное не совпадает с теми банальностями, которыми забита голова читателя. Характерным для нынешнего момента является то, что посредственность, зная, что она посредственность, имеет нахальство повсюду утверждать и всем навязывать свое право на посредственность. Х.Ортега-и-Гассет. Восстание масс (1930) Египтяне были примитивны: они не умели называть рабов господами и заставлять их голосовать. Л.Селин. Путешествие на край ночи (1932) В демократии честный политик может быть терпим только если он очень глуп. Ибо лишь очень глупый человек может искренне разделять предрассудки большей половины нации. *** Могущество политика в условиях демократии зиждется на умении высказывать мнения, которые кажутся правильными среднестатистическому человеку. Б.Рассел. Необходимость политического скептицизма (1932) Не все белые люди способны выносить рабство — и, по-видимому, ни один человек не может вынести свободы. У.Фолкнер. Осквернитель праха (1948) — Напирать надо на «мы НАРОД». Если подчеркнуть слово «мы» — «МЫ народ», — то значки надо выбрасывать, понял? Из фильма «Таксист» (1976), сцена предвыборной уличной агитации — Птица свободы разобьет яйцо демократии о ваши головы! Из фильма «Зорро, голубой клинок» (1981) Посмотри, каковы результаты этой демократии. Раньше большие народы угнетали малые. Теперь наоборот. От имени демократии малые народы терроризируют большие... Теперь терроризированы не меньшинства: демократия ввела новую моду, и под гнетом оказалось большинство населения этой планеты. М.Павич. Хазарский словарь (1984) Мое мнение. Должно быть так: если чего-то не хватает у нас, в социалистическом обществе, то нехватку должен ощущать в равной степени каждый без исключения. Б.Ельцин. Речь на XIX партконференции (1988) Толпу легче контролировать, чем одного человека. У толпы общая цель. А цель индивида никому не известна. Из фильма «Кафка» (1991) Вера в обусловленность человеческих поступков разумом и свободой выбора, особенно же в таковую обусловленность политических предпочтений индивида, надо полагать, явилась следствием смешения понятий свободы и непредсказуемости. Водовороты в течении реки там, где она омывает опоры моста, в структурном отношении непредсказуемы, но никому не придет на ум объявлять их за это «свободными». М.Уэльбек. Элементарные частицы (1998) Диктатура — это «заткнись». Демократия — это «болтай-болтай». Б.Вербер. Зеркало Кассандры (2009) Идея Учредительного собрания, укомплектованного честно выбранными — в отличие от царской Думы — народными депутатами, представлялась чем-то вроде осуществления политической утопии; разумеется, в первую очередь свободной стране, где нет места эксплуатации и угнетению человека человеком, требуется парламент. Однако ж весь опыт Ленина, полученный как раз за полтора десятилетия махинаций с демократическими процедурами, жертвой которых нередко становился он сам, говорил ему о том, что на деле парламент — никакая не утопия, а инструмент, позволяющий харизматикам и демагогам навязывать свою волю склонным к внушению людям так, чтобы посторонним казалось это «честным». Л.Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок (2017) Все грани самоуправления человеческой общности основаны на способности одних людей убеждать других в своей правоте. Те, кому это удается лучше, и есть демократические правители, приходящие к власти в результате лингвокосметических процедур. В.Пелевин. Путешествие в Элевсин (2023) Свернуть сообщение - Показать полностью

5 Показать 4 комментария |

|

#русский_язык #история и отчасти #писательство

Иногда у писателей (странные люди эти писатели, чего им только в голову не приходит) возникает идея вставить в свое творение фрагмент с дореволюционной орфографией. Впрочем, традиция эта древняя и почтенная. Подтверждение от авторитета: Тот, кто хочет подражать старинному языку, должен уловить общий характер его грамматических форм, выражений, оборотов, принципов сочетания слов, а отнюдь не изощряться в выискивании редкостных и устарелых слов. В произведениях старых авторов устаревшие слова встречаются гораздо реже, чем слова, до сих пор употребительные, но взятые с измененным значением и с иной орфографией. Отношение между ними равно приблизительно одному к десяти. Но тут случается всякое. Вот автор — причем весьма известный! — пишет:В.Скотт. Айвенго Показать полностью

4 431 Показать 5 комментариев |

|

#книги #история #длиннопост

Зои Лионидас. От погреба до кухни. Что подавали на стол в средневековой Франции. Изд-во АСТ, 2023. Продолжение работы этого же автора «Кухня Средневековья: что ели и пили во Франции» (https://fanfics.me/message624979). Еще кое-что выписала: Показать полностью

8 818 Показать 1 комментарий |

|

#книги #история #мода #длиннопост

Частично использованы материалы книги: Р.М.Кирсанова. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. Общеизвестные элементы костюма (шубы, сарафаны, цилиндры и т. п.) не упоминаю. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА Галстук — даже название (Halstuch) указывает на происхождение от шейного платка, чем он ранее и являлся, исполняя некоторую «утеплительную» функцию: Чичиков разматывает с шеи «шерстяную, радужных цветов косынку». Иногда носили даже два галстука, один поверх другого. В консервативной мужской моде галстук был одним из немногих доступных средств самовыражения. Не случайно Печорин саркастически отмечает усилия Грушницкого: Показать полностью

53 5320 Показать 12 комментариев |

|

#книги #ex_libris #культура #история

Александр Раевский. Я понял Японию. От драконов до покемонов. АСТ, 2023. https://moreknig.org/priklyucheniya/istoricheskie-priklyucheniya/414733-ya-ponyal-yaponiyu-ot-drakonov-do-pokemonov.html Александр Раевский. Корни Японии. От тануки до кабуки. АСТ, 2023. https://moreknig.org/priklyucheniya/istoricheskie-priklyucheniya/414562-korni-yaponii-ot-tanuki-do-kabuki.html Автор — историк-японист, кандидат психологических наук. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ, с 2019 года живет и работает в Японии (доцент Университета Тохоку). Показать полностью

8 818 Показать 8 комментариев |

|

#история #опрос

По случаю ДР вождя мирового пролетариата: Как вы относитесь к Ленину?Публичный опрос

Положительно Скорее положительно Скорее отрицательно Отрицательно Проголосовали 62 человека

Голосовать в опросе и просматривать результаты могут только зарегистрированные пользователи 2 Показать 20 комментариев из 23 |

|

#книги #история #культура #картинки_в_блогах #длиннопост

Сначала немного про историю зеркала (см.: Сабин Мельшиор-Бонне. История зеркала. М., 2006). А дальше — про образ зеркала в искусстве. Первые зеркала делали из полированного металла — чаще всего из бронзы, иногда из серебра, очень редко — из золота. Римляне изготовляли также подобия зеркал из обсидиана, хотя в них отражение было похоже на тень. Существовали ли в античности стеклянные зеркала — вопрос спорный. Самые ранние находки датированы III в. н. э., и размеры их не превышают 2–7 см, так что служили они скорее амулетами, чем зеркалами. «Зеркалом Венеры» — из-за формы — называют также известный символ ♀, восходящий к египетскому иероглифу «анк» — ‘жизнь’. Самые прославленные зеркала выдували в Венеции — уже в XII веке; но делать стекло плоским научились еще не скоро. Показать полностью

43 4314 Показать 6 комментариев |

|

#книги #длиннопост #история и немножко #техника

Кай-Ове Кесслер. Шум. История человечества. Необыкновенное акустическое путешествие сквозь время и пространство. Азбука-Аттикус, 2024. Самый первый шум, который случился примерно 13,8 млрд. лет назад, — Большой Взрыв — был бесшумным, так как не существовало среды, в которой могли бы распространиться звуковые волны. И только через 380 000 лет взрыва раздался низкий, загадочный звук. Зато его физическое эхо можно уловить даже сейчас: это фоновое излучение, которое равномерно заполняет пространство Вселенной. Такой низкий, что его не может услышать ни одно живое существо. Его уловили только приборы: крошечный обрывок частотой 1 Гц. Мир как бы ворчит спросонья. Шум Большого Взрыва. Запись смонтирована проф. Дж. Крамером: https://yandex.ru/video/preview/9915189971024152814 Показать полностью

4 416 Показать 19 комментариев |

|

#книги #история #длиннопост

Трехтомник профессора МГИК Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя» (2012–2014, переизд. 2024) — отличное пособие для попаданцев в дореволюционную Россию (ну, и для авторов оных попаданцев). Его преимущества: • упор делается не на общие сведения, которые обычно помещаются в учебниках, а на образ жизни и быт разных слоев общества; • богатый и подробный материал, с опорой на документальные источники и мемуары современников; • факты и цифры сочетаются с живым изложением (оценочные суждения автора могут разделять не все, но от них нетрудно абстрагироваться). Структура трехтомника: I. «Изба и хоромы» — о повседневной жизни старой русской деревни. Связь среды обитания с национальным характером; изба (строительство, планировка, интерьеры и т. п.), двор, деревня, домашний и социальный быт крестьянина, полевые и прочие деревенские работы, культурные традиции; помещичья усадьба (устройство и образ жизни обитателей), отношения господ и рабов, жизнь богатых бар и мелкопоместных дворян. II. «На шумных улицах градских» — о жизни города. Его внешний вид, инфраструктура городского хозяйства, промышленность и торговля, общественные заведения, жилая застройка, городская улица, транспорт, связь; духовная жизнь и развлечения горожан, городская толпа. III. «От дворца до острога» — быт общества по сословиям. Императорский Дом и двор, чиновничество, офицерство, светское общество, лица свободных профессий (специалисты и интеллигенция), духовенство и вера, купечество, мещанство и цеховые, рабочие, прислуга, нижние чины, учащиеся и учащие, «отверженные» (люмпены, тюрьма и каторга). Дайджест тут не сделать, так что привожу только примеры информации, которую можно почерпнуть из этого издания. Крепостных (помещичьих) крестьян по России было чуть больше ⅓ всего сельского населения. Еще ⅓ — крестьяне государственные, ¼ — удельные, работавшие только на себя, а государству и уделам платившие оброк. Но это в целом. Были губернии «помещичьи», вроде Рязанской, где крепостные составляли более ½ сельского населения. В Вятской, Вологодской и Олонецкой их было мало, а в Астраханской и Архангельской губерниях помещиков, а значит и крепостных, вообще не имелось. И по обычаю, и по закону женщина любого сословия была независима в имущественном отношении. Дворянка, получившая в приданое деревню с крепостными, сама управляла ею, и муж даже не имел права въезда в эту деревню без позволения жены. Обычно жены давали мужьям доверенность на управление имуществом, которую, однако, могли и аннулировать. По смерти жены ее приданое переходило к дочерям, а если она была бездетна, то возвращалось в ее прежнее семейство; муж практически ничего не получал. Жена же по смерти мужа получала седьмую «вдовью» долю его имущества. Заработок крестьянки вне круга обычных полевых и домашних работ тоже был ее собственностью: деньги за собранные и проданные ягоды или грибы были ее деньгами. Каждый член семейства имел свой сундук, и муж не имел права залезть в бабий сундук, вынуть деньги или холсты и продать их, даже если требовалось заплатить подати или купить хлеба, чтобы накормить ту же жену. Вся народная одежда носилась с кушаками. Ходить без кушака было неприлично, вдобавок кушак был оберегом: в русских монастырях много ткалось покромок с вытканными на них молитвами. Кушак делал одежду — одеждой: женщина в неподпоясанной рубахе считалась как бы в исподнем, а подпояшется — и можно идти в одной рубахе куда угодно, это уже как бы платье. Беспорточные ребятишки бегали в одних длинных рубахах, но подпоясанными. Публикация уже подписанных Положений 19 февраля 1861 г. была перенесена на Прощеное воскресенье: опасаясь бунта, полагали, что народ, выдохшийся после широкой масленицы, да в такой день, встретит «волю» спокойно. Дети во всех сословиях в ту пору были париями. К ним относились как к взрослым низкого социального статуса. В доме им отводились худшие помещения, на антресолях или в мезонине: небольшие душные комнаты с низкими потолками и маленькими окнами над полом. Зимой детей, во избежание простуды, старались лишний раз на улицу не выпускать, и понятие о пользе прогулок и чистого воздуха отсутствовало полностью. За столом им тоже доставались далеко не лучшие куски. Утром детей приводили к маменьке и папеньке поздороваться и поцеловать ручку, вечером — попрощаться и поцеловать ручку. К родителям обращались только на «вы». Наиболее мягким наказанием было лишение ребенка сладкого, ужина или обеда. Далее следовал широкий набор колотушек и розги. Даже воспитатель будущего императора Николая I, генерал Ламсдорф, широко практиковал телесные наказания, а однажды, рассвирепев, схватил мальчика за шиворот и ударил его головой о стену с такой силой, что тот потерял сознание. Владельцы собак обязаны были покупать ошейники с номерками и держать собак во дворах, лучше — на привязи. Собака, бегавшая по улицам без присмотра, считалась бродячей и подлежала уничтожению полицией или частными лицами (люди обладали правом свободного приобретения и ношения огнестрельного оружия: против собак даже выпускались специальные револьверы). При обнаружении на убитой собаке ошейника с номером с ее владельца брался внушительный штраф. Городской бюджет Петербурга в 1825 г. составлял 1 млн. руб., в 1894 – 10,7 млн., а в 1907 г. — уже 25 млн. 27 % этих средств шло на содержание транспорта, освещения, водопровода, телефона; 34,5 % — на благоустройство города, пожарные команды, медицинскую помощь, санитарный надзор, общественное призрение; 9,5 % — на народное образование; 7,5 % — на содержание полиции, войсковые квартиры и содержание административных учреждений; 14,5 % — на уплату городских долгов и процентов по займам. Отличие магазина от лавки, кроме количества и качества товаров, составляли цены priх-fix — фиксированные, без возможности поторговаться, но и без «запроса»; на стенах даже и плакатики висели: «Priх-fix». (Новое — хорошо забытое старое!) В мелких лавках на ярлыках стояла цена, которая и объявлялась покупателю. Но вслед за ценой стояли какие-то буквы, означавшие действительную себестоимость товара, ниже которой продажа могла быть убыточной. Только знавший ключ шифра мог безошибочно определить, сколько запрошено сверх стоимости. В николаевскую эпоху вход в рестораны, трактиры и кофейни запрещался солдатам, прислуге в ливреях и женщинам. В 1852 г. женщинам разрешили посещать для трапез гостиницы, постоялые дворы и подворья. И только с 1861 г. запрет для женщин был снят, сохранившись, однако, для солдат и матросов. Дворяне, поступившие в полк юнкерами (а с 1874 г. — вольноопределяющимися), считались «нижними чинами», и будь ты хоть граф, хоть князь, а в ресторан — ни ногой, и в статское платье тоже не моги переодеться. Про знаменитые и ненавистные «мундиры голубые». Третье отделение при Императорской канцелярии — специальный орган политического сыска — было создано в 1826 г; прочие отделения Канцелярии занимались учетом чиновников и их службой, законодательством, благотворительностью и пр. Однако штат III Отделения при его возникновении составлял всего 16 человек и почти не расширился в дальнейшем. Говорят о существовании тайных осведомителей, да вот никто никогда и никаких документов на сей счет пока не видывал. В помощь III Отделению был создан Отдельный корпус жандармов. Однако же тайной полицией жандармерию назвать никак нельзя: это была тяжелая кавалерия, носившая яркую форму голубого сукна, с красными воротниками и обшлагами, серебряные эполеты и аксельбанты. Ходить в статском платье жандармам было строго запрещено. Железнодорожная жандармерия следила за безопасностью на дорогах. Собственно же жандармы занимались: слежкой за подозрительными иностранцами, сбором разведданных в приграничных губерниях, делами по разбоям на дорогах, изготовлению фальшивой монеты, крупным пожарам, наводнениям и другим стихийным бедствиям, контролем за местами ссылки и каторги, за чиновниками и за помещиками, дабы те не слишком превышали свои полномочия, и, наконец, контролем «за состоянием умов», т. е. собственно политическим сыском. Жандармам принадлежала также театральная цензура, и они даже должны были наблюдать за целостностью семьи! С 1880-х гг. (в Петербурге — с 1866 г., после покушения Каракозова) создавались специальные Охранные отделения (пресловутая «охранка»). C 1902 г. они учреждены во всех городах. В самом крупном — Петербургском — отделении служило 600–700 человек: 200 филеров, 200 охранников, 50 канцеляристов, 12–15 жандармских офицеров, 5–6 чиновников для особых поручений, остальные — секретные сотрудники. Для поступления в корпус жандармов от офицеров требовалось: потомственное дворянство; окончание военного или юнкерского училища по I разряду; не быть католиком; не иметь долгов и пробыть в строю не менее 6 лет. Затем надо было выдержать предварительные испытания, прослушать четырехмесячные курсы в Петербурге и сдать выпускной экзамен. Тем не менее в образованном обществе жандармов презирали. Жандармским офицерам не принято было подавать руки, их не приглашали в офицерское собрание, а с офицерами, прельстившимися высоким жалованьем и перешедшими в жандармскую службу, нередко порывали отношения сослуживцы и друзья, а изредка и родственники. Это отношение распространялось даже на членов семьи жандарма. Типичный стол небогатых горожан: в скоромный день — щи, забеленные молоком, в постный — каша с толикой льняного или подсолнечного масла (скоромное масло было дорого и нередко заменялось бараньим жиром). Чай самый дешевый — утром и после вечерен, с черным хлебом, что заменяет завтрак и полдник. По постам — щи со снятками, горох или каша. По воскресеньям и праздникам — пирог с гречневой кашей или пшеном и луком, за обедом — щи с говядиной, каша или жареный картофель. Все помнят «Кому на Руси жить хорошо» — как Некрасов горевал о народном пьянстве? В действительности деревня выпивала 25–30 % водки, а остальное приходилось на долю города — это при том, что горожане составляли очень небольшую долю населения! В 1899 г. в Новгородской губернии в городах потребление водки на душу составляло 2,18 ведра в год, а в уездах — 0,36; в Псковской, соответственно — 2,27 и 0,29, в Смоленской — 2,24 и 0,43 ведра. В среднем же водки (в 50-градусном измерении) приходилось 6 литров на душу населения, как и в трезвой цивилизованной Швейцарии. Россия в этом плане отставала от таких стран, как Дания и Австро-Венгрия (14 л), Бельгия, Франция, Германия, Голландия и Швеция (8,5 — 9,5 л). По виноградному вину она, естественно, была на одном из последних мест (3,8 л), тогда как в Италии выпивалось по 95 л на душу, а по пиву обгоняла только Италию — 5 л в год на человека, тогда как в Бельгии выпивалось 183 л пива. (Конечно, потребление в России домашнего легкого крестьянского пива и браги не могло быть учтено.) По уставу 1803 года тот, кто закончил низшее учебное заведение, мог переходить в следующее без всяких препон, вплоть до университета (известные университетские профессора и деятели культуры Мерзляков, Погодин, Никитенко были выходцами из крепостных). Прямо запрещено было принимать в гимназии, университеты и пр. только крепостных без предоставления им отпускных от помещиков, поскольку окончание средней и высшей школы давало право на чины, а это никак уж не вязалось с крепостным состоянием. В 1833 и 1834 г. воспрещено было также обучать в уездных и приходских училищах кантонистов (для них были свои школы), а в 1837 г. — незаконнорожденных, находившихся в ведении приказов общественного призрения. После смерти Николая I все ограничения были сняты, и русская школа, от начальной до высшей, стала бессословной — разумеется, исключая некоторые специальные учебные заведения, вроде институтов благородных девиц, Училища правоведения, некоторых военно-учебных заведений (Императорский Пажеский и Морской корпуса); вообще до последней четверти столетия военно-учебные заведения были исключительно дворянско-сословными. В 1823 г. в университетах было принято постановление, что студенты должны слушать не менее восьми профессоров. Сюда входила и небольшая группа обязательных дисциплин, прочие же можно было избирать даже на других факультетах. Так что на лекции к знаменитому историку или цивилисту ходили нередко медики, а на медицинский факультет бегали юристы. Для плохо подготовленных разночинцев проблему составляло преподавание профессорами-иностранцами на иностранных языках. Латынь уже уходила в прошлое, зато на 1806 г. в Московском университете курсы натуральной истории и сравнительной анатомии, естествознания, народного права, химии, нравственной философии и астрономии были объявлены на французском языке, а «высокой геометрии», ботаники и немецкой литературы — на немецком. Вот и учись тут при отсутствии учебников: единственной возможностью для овладения наукой было восприятие на слух лекций на чужих языках и их конспектирование. В Новочеркасской гимназии в 1904 г. детей дворян и чиновников училось 265, духовного сословия — 33, городских сословий (купцов и мещан) — 94, сельских сословий (крестьян) — 101, иностранцев — 7. А в Рыбинской мужской гимназии в 1900–1901 г. детей дворян и чиновников — 162, городских сословий — 170, сельских сословий — 37, духовного сословия — 26, иностранцев — 3. При этом в 1887 г. был издан известный циркуляр «о кухаркиных детях», в котором говорилось, что дети из бедных семейств, особенно лиц «услужающих», напрасно учатся в гимназиях, а потому их и не следует туда принимать. Эту меру встретило в штыки общество, и циркуляр исполнялся не строго. На начало ХХ века программа была откорректирована по сравнению с прошлым, когда учащихся душили изучением мертвых языков. Отныне латынь начиналась не с 1-го, а с 3-го класса, изучение греческого стало факультативным. Ввели преподавание природоведения, географии и истории, расширялось изучение физики, значительное время было выделено на преподавание новых языков — немецкого с 1-го класса и французского со 2-го. Географии, истории и природоведения отводилось по 2 часа в неделю, Закону Божию тоже 2 часа, по 5 — на русский язык и арифметику, 2 — на рисование и по часу на пение и гимнастику. Тем не менее и в начале ХХ в. классическим языкам в гимназии (классической) отдавался 41 % учебного времени; русскому и новым языкам, литературе, истории и географии, вместе взятым, — тоже 41 %, а на физику, математику и естествознание приходились остальные 18 %. В «реальной» гимназии основу программы составляли точные и естественные науки. Но они не давали права поступления в университет. А если в городе была одна гимназия, то в ней учились представители всех сословий, независимо от того, была она классической или реальной. (В частности, по этой причине будущий автор «Детей подземелья» В.Г.Короленко вынужден был вопреки своим гуманитарным склонностям поступить в Технологический институт: в Ровно, где служил его отец, просто не было классической гимназии.) Известная песенка «Чижик-пыжик, где ты был? — На Фонтанке водку пил» была сложена о правоведах: Училище правоведения находилось на Фонтанке, а студенты носили прозвище «чижи» за желтые воротники мундиров и околыши фуражек. Училище это, собиравшее сливки дворянства, отличалось не столько суровостью, сколько царившим здесь пьянством и развратом, в том числе противоестественным. Императорский Эрмитаж, куда изначально могли ходить и где могли копировать картины ученики Академии художеств, в 1852 г. стал общедоступным, хотя он был расположен в царском дворце, резиденции императора (и на этих императоров с 1860-х гг. без конца организовывались покушения). Огромная часть населения имела возможность бесплатного посещения музеев и выставок, которые давали это право или определенным категориям публики (школьники, учителя, солдаты), или в определенные дни, или всем и всегда. Основную массу посетителей и составляли те, кто проходил бесплатно. Специфической деталью зимней улицы большого города были костры, горевшие на перекрестках и возле театров, ресторанов и т. п. общественных заведений. (В «Евгении Онегине», в описании выхода Онегина из театра: «Еще, прозябнув, бьются кони, / Наскуча упряжью своей, / И кучера, вокруг огней, / Бранят господ и бьют в ладони…») Костры эти разводились по распоряжению полиции — прежде всего для кучеров и извозчиков, ожидавших седоков, для прохожих, пьяных и бездомных; в сильные морозы по улицам даже посылались конные разъезды — смотреть, не замерзает ли где-нибудь заснувший извозчик, пьяненький или нищий. Обычно костры горели по ночам, но в лютые морозы их жгли круглосуточно, и полиция требовала держать открытыми днем и ночью чайные, чтобы люди могли погреться. Дрова для костров поставляли соседние домохозяева, а также, по просьбе гревшихся или приказу полиции, по несколько поленьев сбрасывались с дровяных возов. Длинные волосы говорили о «вольнодумстве» человека из социальной верхушки, а короткая стрижка — о том же у женщины (см. «Заячий ремиз» Лескова). Государственным служащим, да и неслужащим дворянам полагалось чисто брить лицо, и допускались только «приличные» бакенбарды «котлеткой». Пышные бакенбарды (как у Ноздрева) были признаком неблагонадежности и склонности к лихим похождениям. В XVIII в. военным рекомендовалось носить усы, хотя требование было не слишком жестким. Павел I предписал непременное ношение усов: у кого они росли плохо, в строю приходилось носить накладные, а светлые усы ваксились. С начала XIX в. ношение усов офицерами было строго запрещено, кроме гусар и улан. В 1820 г. усы были разрешены всем кавалерийским офицерам, а в 1832 г. — всем офицерам вообще, в том числе и в отставке. Солдат эти ограничения не касались. Во второй половине XIX в. можно было носить усы с подусниками, т. е. переходящие в бакенбарды, как у Александра II, а с воцарением носившего бороду Александра III можно было вообще не бриться (а вот борода у дворянина в николаевскую эпоху могла привести его в полицию!). В это время бритое лицо стало признаком людей с низким общественным статусом: лакеев с официантами и актеров, которым борода и усы мешали гримироваться: бытовало даже выражение «по-актерски бритое лицо» (все вспомнили Кису Воробьянинова!). Даже в таком чиновном городе, как Санкт-Петербург, дворянство на 1801 г. составляло всего около 6,5 % населения (13,2 тысячи человек), и, несмотря на его значительный численный рост (до 42,9 тысяч), в 1881 г. относительный удельный вес его не достиг 10 %. В Москве дворян в 1882 г. было 7,4 %. В провинциальной Самаре на 1899 г. дворяне и чиновники вместе составляли около 4,4 % населения. Правда, в более ранний период (в 1860-х гг.) в той же Самаре его было примерно 7 %, а в такой «дворянской» губернии, как Рязанская, дворяне в губернском городе составляли даже около 20 % населения. Характерно изобилие домашней прислуги в обществе, не успевшем избавиться от крепостнических привычек. В Лондоне в конце XIX в. из каждой тысячи женщин состояло в качестве прислуги 42, а в Петербурге — в 4 ½ раза больше. На 1000 петербуржцев-мужчин к прислуге принадлежало 59 человек, а в Лондоне — только 7. Про взятки, по которым так ехидно прокатились наши сатирики: Гоголь, Островский, Щедрин… С ними не всё просто. Во второй четверти XIX в. в гражданской палате Московского губернского суда архивариус получал 11 ½ руб. серебром, коллежские секретари — по 10 руб., губернские секретари — от 14 до 30 руб., канцелярские служители — от 8 до 22 руб. Письмоводитель Московского губернского правления получал 4 руб. 75 коп. жалованья и 5 руб. на наем квартиры. А писец уездного суда в середине XIX в. получал 3 руб. 60 коп. в месяц — 12 копеек в день! На эти деньги нужно было снимать жилье, приобретать мундирное платье и кормиться. Даже холостяку, учитывая тогдашнюю дешевизну, нормально прожить на эти деньги было невозможно. С семейством же, не беря взяток, оставалось только умереть с голоду. Между тем за комнату брали 12 руб. ассигнациями в месяц — почти 3 ½ руб. серебром (как раз всё жалованье писца уездного суда). Пара сапог стоила от 20 руб. ассигнациями, сюртучная пара — от 40 руб. Ржаной хлеб стоил ¾ коп. за фунт, а ситник — 3 коп. Если жить впроголодь и питаться только ситным хлебом с чаем (чай и сахар были дороги), то и тогда на день нужно было хотя бы копеек 15, что в месяц составляло 4 ½ руб. В результате служебные комнаты присутственных мест к вечеру нередко превращались в спальни для холостых мелких чиновников: снимать квартиру, одеваться, обуваться и питаться на казенное жалованье было мудрено. Это понимали все просители. Каждый сам нес «положенное». Честным считался чиновник, не требовавший лишнего и быстро и точно исполнявший обещанное. (Собственно, в пьесе Островского «Доходное место» герой-чиновник объявляет это открытым текстом.) Но брали, разумеется, и те, кто был «наверху» этой лестницы, — просто потому, что могли брать. В конце 1840-х гг. Николай I приказал жандармам узнать, кто из губернаторов не берет взяток вообще, даже с откупщиков. Из более чем пятидесяти таковых оказалось всего двое: киевский И.И.Фундуклей и ковенский А.А.Радищев (сын автора «Путешествия…», бывший жандармский полковник). Император меланхолически заметил: «Что не берет взяток Фундуклей — это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит он чересчур уж честен!» Ябедой по-старинному называли жалобу, заявление, судебный иск. Некоторые сутяги заваливали все инстанции таким количеством ябед, по большей части необоснованных, что выведенный из терпения Сенат издал Указ о заведомом ябедничестве. Представители власти при понятых изымали с квартиры сутяги чернила, перья и бумагу, и впредь всем учреждениям запрещалось принимать от него любые прошения, с публикацией о сем в «Ведомостях». Гоголевский Поприщин, как известно, занимался очинкой перьев. Это было не столь уж простым делом — как, впрочем, и само приготовление пера. Только в детских книжках, сбив на лету стрелой гуся, герой вырывает из крыла перо и, очинив его кинжалом, пишет записочку любимой: такое перо просто не держало бы чернил. Наиболее ценились перья из левого крыла: они благодаря изгибу лучше ложились в правую руку. В противность тому, что показывают в кино и музейных экспозициях, частично срезалась бородка, а верхняя часть пера обрезалась: длинное перо мешало бы, утыкаясь в лицо. Перья сначала обезжиривались в горячей золе, а затем, после удаления кончика, из трубочки вытаскивали тонкую пленку, выстилающую внутренность пера. В таком виде перья связками поступали в продажу. Далее перо очинялось острым перочинным ножичком: оно накосо срезалось, в нем делался небольшой продольный разрез, а затем оно раскалывалось на нужную длину, после чего обрезался микроскопический кончик. Кого принимали в гвардию? В престижных полках (например, Преображенском или Кавалергардском) носить громкую старинную дворянскую фамилию и обладать средствами и придворными связями было еще далеко не достаточно. Туда мог попасть только безупречно воспитанный юноша, о репутации и поведении которого полком собирались тщательные справки. А кавалергарды в некоторых случаях еще и копались в родословной кандидата и проверяли бабушек и прабабушек. Так же собирались сведения о невестах: достойна ли она по происхождению и репутации личной и семейства войти в круг «полковых дам». Буде девушку признавали недостойной, командир не давал разрешения на заключение брака, если же офицер настаивал на своем, он должен был выйти из полка. В XVIII в. даже нижние чины гвардейских полков отличались богатством. Например, в 1776 г. только в лейб-гвардии Семеновском полку 182 нижних чина имели в Петербурге собственные дома. До 1748 г. все гвардейские унтер-офицеры держали своих лошадей и экипажи, и в 1758 г. последовало специальное запрещение унтер-офицерам и солдатам гвардии ездить в каретах! В XIX в. положение в гвардии изменилось. Рядовой состав, за исключением юнкеров из дворян, комплектовался только из рекрутов, да и среди офицерства, особенно после войны 1812 г. и заграничных походов, многие разорились. Особенно небогаты были офицеры полков «молодой» гвардии, сформировавшейся после наполеоновских войн. Служба в гвардии офицером была крайне убыточна. Требовалось приобретать за свой счет 6 или, по крайней мере, 4 лошади, новую карету каждые 2–3 года, несколько мундиров, каждый из которых стоил не менее 120 рублей, оплачивать квартиру, стол, прислугу… так что офицеры небогатые залезали в долги и разорялись. Важно иметь в виду, что роскошный светский образ жизни был не модой, а официальным требованием! В итоге гвардейцы, кроме самых богатых, должны были экономить на питании, а дефицит бюджета покрывать приватными заработками: репетиторством, счетоводством в лавочках и даже изготовлением бонбоньерок для кондитерских. С 1722 г. было запрещено ставить на духовные должности лиц недуховного происхождения, а выход из духовных учебных заведений в светские или в гражданскую службу был весьма затруднен. Семинаристы, как правило, могли жениться только на девицах духовного звания. За сыновьями священников сохранялись места их отцов, а неофициально по традиции место умершего отца сохранялось и за дочерью: сирота священника или дьякона являлась в семинарию и просила отца ректора назначить ей жениха из выпускников; тот приглашал несколько подходящих семинаристов, рассказывал о приходе, куда предлагалось поступить избраннику, и предоставлял девице выбор; при взаимном согласии вскоре заключался брак, молодой муж рукополагался в сан и уезжал в унаследованный женою приход. (Описано в «Очерках бурсы» Н.Г.Помяловского.) В 1869 г. эта фактическая наследственность состояния была отменена. Вообще в диаконы и священники рукополагались только женатые люди (неженатые рукополагались не ранее 40 лет от роду), а в случае смерти жены требовалось либо сложить сан, либо постричься в монахи; только священнослужители преклонных лет могли продолжать служение, будучи вдовыми. Вторичные браки не допускались. По русским законам владельцы торговых фирм, просуществовавших сто лет, автоматически получали дворянство. Но обычно было принято отказываться от подобного перехода из сословия в сословие. Купеческие роды, в отличие от дворянских, были неустойчивыми: среди 153 первогильдейских фамилий конца XVIII века 43 функционировали на протяжении одного поколения, 56 — двух, 46 — трех, всего 6 — четырех, и в двух случаях состояние в купечестве растянулось на 5 поколений. По московским первогильдейцам середины столетия картина примерно та же: из 103 фамилий 47 оставалось в гильдии на протяжении одного, 39 — двух, 12 — трех, и только 5 — четырех поколений. (Механизм постепенной деградации такой фамилии описан в «Деле Артамоновых» Горького.) Кроме того, из трехтомника можно узнать: • Как ставится изба; типы избы и ее внутреннее устройство • Изба с завалинкой и изба на подклете; тесовая крыша и соломенная, окна волоковые и косящатые • Как плелись лапти — и как носились коты (женская обувь) • Чем сельцо отличается от села • Какая древесина для каких целей использовалась • Как пахали, сеяли, веяли и т. д. • Тонкости работы лесоруба, плотника, бурлака • Как мостились и освещались улицы; типы дорожного покрытия; праздничная иллюминация • Модели тогдашних «тачек»: кареты, дормезы, тарантасы, брички, дрожки, коляски, таратайки, долгуши или роспуски, возки и кибитки и т. д. • Городской общественный транспорт. Разница между ямщиком, кучером и извозчиком; разные категории извозчиков (ваньки, голубчики, «вейки» и лихачи) и их клиентура • Как выглядел письменный стол с приборами для письма и рабочий кабинет помещика • Как обстояло дело с «удобствами» в дворянских особняках и квартирах • Каким наказаниям помещик имел право подвергнуть своего крепостного • Что такое «зерцало», находившееся в присутственных местах, и какова была его функция • Как выглядела торговля вразнос «на перекус», что и где продавали • Категории «предприятий общественного питания» и их клиентура • Как в разное время обстояло дело с торговлей спиртным • Как готовили пунш, и какую роль в русском быту играл чай (спойлер: исключительно важную) • Разновидности хлеба, муки и пирогов, каши, рыба, овощи, постная и скоромная пища… продукты и блюда, бывшие в ходу среди разных слоев общества; что сколько стоило (в разное время), как хранилось, как готовилось и т. п. • Какие деньги были в ходу, и что нужно учитывать при счете на ассигнации и на серебро • Как было поставлено рекламное дело; вывески XIX века • Устройство городской канализации • Какие уличные зрелища можно было наблюдать • Как ставились спектакли: режиссеры, актеры, публика • Одежда разных сословий — штатская, а также мундиры и униформы; чем отличался мундир от вицмундира, где носился «ключ камергера», кто такой коммерции- или мануфактур-советник; как одевалось дворянство городское и поместное; как отличить по костюму горничную от няньки; важность роли тростей, зонтиков и перчаток, типы головных уборов, в чем могло проявляться щегольство душек-военных, почему кавалерийская походка — «шаркающая» и т. п. • Табель о рангах, права и привилегии каждой ступени; как к кому полагалось обращаться • Как воспитывались и чему учились в детстве члены императорской фамилии • Почему городничие часто были инвалидами — и можно ли считать взяточником судью Ляпкина-Тяпкина • Правила производства в офицерские чины • Как проводили время в клубах и кого в них принимали • Почему карточный долг считался «долгом чести» • Чем отличаются друг от друга типажи вельможи, джентльмена и «грансеньора»; петиметра, денди и «шалуна» • Какие вина к какому блюду полагалось подавать • Как правильно пользоваться визитными карточками • Как и сколько носился траур • Какие ограничения существовали для иноверцев • Разница между купцом и человеком, получившим право на торговлю: какие преимущества предоставляло купеческое сословие • Нормы пищевого довольствия солдат и матросов • Какие наказания применялись в гимназиях • …и многое другое Свернуть сообщение - Показать полностью

19 Показать 11 комментариев |

|

#картинки_в_блогах #времена_года #история

Владимир Леонидович Муравьев (1861–1940). Поздняя осень Один из забытых русских художников, о котором не упоминают ни толстые монографии, ни пудовые альбомы под заглавием «Русский пейзаж». А личность, между прочим, необычная. Начиная с его замечательной родословной. Он внук графа М.Н.Муравьева-Виленского — весьма спорной фигуры российской историографии, из тех, кого именуют «столпами самодержавия»: гродненский, минский и виленский генерал-губернатор, жестоко подавивший польские восстания в Северо-Западном крае. Все помнят некрасовские «Размышления у парадного подъезда»? «Не страшат тебя громы небесные, / А земные ты держишь в руках…» Показать полностью

41 Показать 13 комментариев |

|

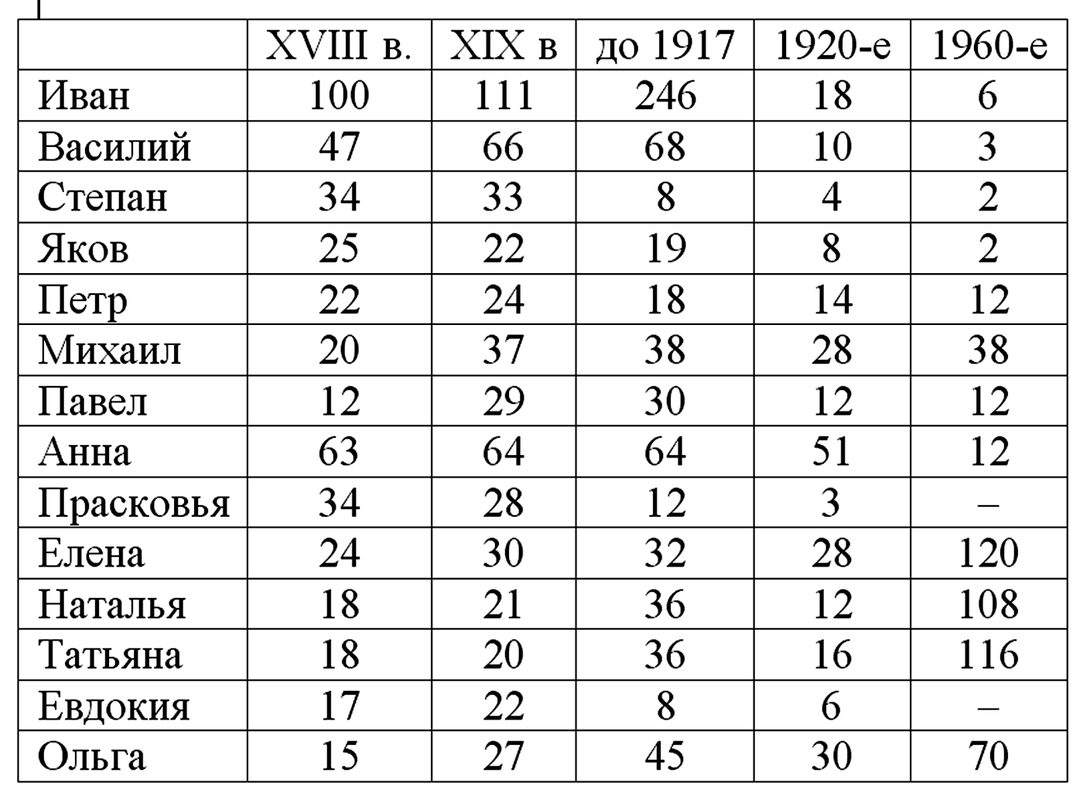

#история #этимология #статистика #длиннопост

Русские имена: как меняется со временем их популярность. Судьба самых распространенных имен в России с XVIII века (на тысячу именуемых) в диахронии:  Сведения, относящиеся к XVII веку, есть по мужчинам (примерно такая же картина), но не по женщинам. В старинных документах редко упоминали имя женщины, куда чаще называли ее по имени отца или мужа. Только ближе к петровским временам распространяется полная, с упоминанием имени и отчества женщины, запись. Так что мало кто знает сегодня, как на самом деле звали, например, Ярославну из «Слова о полку Игореве»: Показать полностью

2 253 Показать 20 комментариев из 37 |

|

#опрос уже не #политика и еще не #история

Полгода назад был опрос об отношении к Сталину Было бы любопытно сравнить результат. Как вы относитесь к Горбачеву?Публичный опрос

Положительно Скорее положительно Скорее отрицательно Отрицательно Проголосовали 80 человек

Голосовать в опросе и просматривать результаты могут только зарегистрированные пользователи 1 Показать 19 комментариев |

|

#книги #история #нам_не_дано_предугадать #длиннопост

Залесская М.К. Людвиг II: калейдоскоп отраженного света. М., 2018 (ЖЗЛ) Что могут короли, или Странная жизнь и загадочная смерть Людвига Баварского. Прозвище Король-Луна он получил по аналогии со своим кумиром и тезкой Людовиком XIV — Королем-Солнцем. Антитеза закономерная: эпоха Людовика XIV — расцвет абсолютизма; время Людвига II Баварского — даже не закат, не сумерки богов, а уже ночь европейской монархии. Французский король был тем недостижимым идеалом, к которому Людвиг стремился всю жизнь: Луна, отчаянно нуждающаяся в Солнце. И чем настойчивее он старался приблизиться к цели, тем сильнее отдалялся от нее. Подобно Луне, которая светит лишь отраженным светом, Людвиг Баварский — последний отблеск ушедших эпох, средневековой рыцарской романтики. Показать полностью

18 1822 Показать 7 комментариев |

|

#книги #история #культура #образование #длиннопост

Если бы мы родились в императорском Китае… Как бы нам пришлось сдавать экзамены? На какое медицинское обслуживание мы могли бы рассчитывать? И каких грехов пришлось бы сторониться, чтобы не попасть в китайский ад? Рассказывают ученые, дипломаты и путешественники, жившие в Поднебесной в XIX веке. В старинных китайских повестях часто действуют персонажи, именуемые «сюцай», «цзюйжэнь» и т. п. В целом обычно понятно, что это какие-то ученые личности, но чем они отличаются друг от друга — и в чем их ученость, собственно, заключается? Эрнст фон Гессе-Вартег. «Китай и китайцы». СПб., 1900. Автор — австрийский путешественник и писатель, оставивший содержательные заметки о быте старого Китая, — описал давно сложившуюся и все еще существовавшую на конец XIX века экзаменационную систему. Которую мы можем (надеюсь, с чувством глубокого удовлетворения) сравнить с нашими ЭГЭ и ОГО. Не говоря уже о ВАК. Высшая цель в жизни китайца — получение ученой степени. Не сдав экзамены, нельзя сделаться чиновником, мандарином, министром… А всякий выдержавший экзамен не только получает в этом плане перспективы, но и освобождается от телесных наказаний, преклонения колен и битья челом перед судьей, а также обзаводится правом повесить над дверью дома табличку со своим званием. Ах да. Еще одно бесценное преимущество: получив звание, ученый кандидат спешит нацепить очки, даже при наличии превосходного зрения. Очки — символ статуса; их нельзя носить в присутствии вышестоящего — и уж вовсе никому не дозволено пребывать в очках пред лицом императора. Но пока до вожделенных очков еще далеко. Итак, где начало тернистого пути старокитайской учености? Казенные учебные заведения есть лишь в немногих главных городах; в основном образование начинается с частных школ, начальных и средних. Занятия в начальной школе идут с рассвета до заката, без выходных и каникул, за исключением Нового года. Сводятся они к заучиванию правил чтения и написания иероглифов, а затем — заучиванию конфуцианских изречений, в которых ученики не понимают ни слова, т. к. написаны они на древнекитайском. Только после того как китайский мальчик выучит наизусть канон «девятикнижия», учитель объясняет ему смысл написанного… по комментариям времен крестовых походов. Итак, на данном этапе: обучение чтению и письму, классическому стилю и китайской каллиграфии, а также зубрежка сочинений Конфуция и Мэн-цзы. В высших школах проходят древних классиков и подробные комментарии к ним, изящный стиль, стихосложение и корреспонденцию (заучивание наизусть как можно большего числа ритуальных оборотов и фраз). Иные науки в учебную программу не входят. Только единичные «вузы» в Пекине и Нанкине преподносят некоторые сведения по математике, географии (отечественной), истории и живым языкам. Далее. Китаец в любом возрасте имеет право подвергнуть свои знания публичному испытанию, которое проводится дважды в 3 года в больших городах. Экзамены письменные, и проверяют их специально назначенные чиновники. Кандидаты, представившие лучшие работы (обычно около 10% экзаменующихся), удостаиваются желанного шарика на шапку и звания «сюцай», т. е. ‘бутон гения’. Но это лишь первая ступень на китайский Парнас. Дальнейшие испытания производятся в «больших испытательных храминах»: это обширная площадь, огороженная старыми стенами. Внутри — ряды низеньких пронумерованных келий, больше всего похожих на хлевы, с крошечным входным отверстием и без окон, размером 2 х 3 шага, с двумя узкими стенными нишами и без какой-либо мебели. Во время сдачи экзамена в эти ниши вставляются доски, и одна из них служит столом, а другая — скамьей. На сентябрьские экзамены собирается 15–20 тысяч человек. Рано утром в назначенный час кандидаты с удостоверениями личности, а также со своими родственниками и друзьями (которых, впрочем, внутрь никто не впустит) толпятся у ворот храмины, нагруженные платьем, одеялами, едой, походными таганами, чайниками, чашками и прочей утварью, так как им предстоит находиться в этих камерах 9 суток на полном самообеспечении. У входа их строго обыскивают на предмет шпаргалок и прочих запрещенных предметов. Затем они являются к мандаринам, которые вручают каждому «абитуриенту» по листу бумаги со штемпелем, его именем и номером отведенной ему кельи. Далее кандидаты напряженно ожидают маленьких красных записочек с темами, которые им предстоит раскрыть: за 2 дня надо написать 3 сочинения в прозе и одно — в стихах. Все сочинения должны состоять из 300–400 (не более и не менее) иероглифов и максимум 100 иероглифов примечаний. Сдав эти сочинения, кандидаты могут покинуть храмину на одну ночь. По возвращении их снова обыскивают, и они получают еще 3 дня на подготовку пяти новых сочинений на классические темы. Потом еще одна свободная ночь, новый обыск — и следующие 3 дня они пишут третью серию сочинений, на сей раз на темы произвольные и иногда даже современные (по государствоведению, отечественной географии, математике и т. п.). Сдав и эту серию, кандидаты свободны. Но результата им придется ждать еще несколько недель. <Вот оно как — а нам-то приходилось по ночам добивать всю эту писанину, чтобы к рассвету можно было отдать ее на расшифровку и отправляться При таких, прямо скажем, малокомфортных условиях нередко случались смерти экзаменующихся от переутомления и сопутствующих ему расстройств. В таких случаях приходилось проламывать для выноса тела главную стену, ибо входные ворота по закону открываться не могли ни при каких обстоятельствах. (Впрочем, условиями испытания эти трагические события никто и никогда не объяснял: бытовало мнение, будто причиной таких случаев являются злокозненные действия неупокоенных душ и тому подобных гостей «оттуда».) Каждая из представленных работ — до 30 тысяч — проверяется следующим образом: чиновники «шифруют» сочинения, заклеивая полосками бумаги имена авторов, и отмечают работы номерами. Затем все эти тысячи текстов переписываются (!) красными чернилами, и мандарины 3-го класса приступают к проверке. Лучшие опусы поступают на просмотр высших экзаменаторов, назначенных самим императором: им приходится иметь дело примерно с 10%, т. е. с 2–3 тысячами отобранных сочинений, написанными 800–1000 кандидатов. На долю каждой провинции выделяется квота учено-литературных степеней (конкурс!), так что из 1000 экзаменующихся необходимо выбрать 70–80 наиболее достойных. Отобранные на этом этапе работы подвергаются еще одной проверке — императорского прокурора или цензора: он и принимает окончательное решение. Злоупотребления все же иногда случаются: сторожей подкупают, запретные книги проносят, а иногда и сами сочинения пишутся подставными кандидатами. Экзаменаторов не так легко склонить к нарушениям: был случай, когда мандарина 1-го класса и великого секретаря обезглавили за поблажку родному племяннику, а в 1894 г. был казнен за попытку подкупа один из соискателей. Многие кандидаты пробуют свои силы неоднократно — и иногда хоть под старость удостаиваются степени «цзюйжэнь», т. е. ‘произведенный человек’ (нечто вроде «кандидата» для автора заметок, а также в дореволюционной России; для нас же, скорее, где-то между магистром и кандидатом наук). Богатые родители или земляки могут закатить пир по этому случаю или даже воздвигнуть в честь счастливца триумфальные ворота. Из иных преимуществ — только право занять когда-нибудь (!) скромную чиновничью должность. Если же цзюйжэнь желает пристроиться вернее и скорее, он должен подвергнуться третьим испытаниям, проходящим раз в 3 года в столице. Сами экзамены организованы аналогичным образом, единственное отличие — питание на казенный счет, но все прочие расходы соискатель несет сам. Требования к сочинениям пропорционально возрастают: они должны быть блестящими, а стихи — безукоризненными. Число кандидатов достигает 14 тысяч, и опять же лишь 10% получает вожделенную степень «цзиньши» — ‘готовый ученый’ (соответствующую магистерской — для автора статьи, а для нас, пожалуй, кандидату или — по нынешним нестрогим временам — даже доктору наук). Удостоенные звания цзиньши обычно вскоре возводятся в мандарины с соответствующими постами. Те, кому и этого мало, могут подвергнуться четвертому испытанию, которое производится в Пурпурном дворце. Выдержавшие их становятся членами Ханьлиньской академии и получают титул поэтов и историографов императорского двора. Достойнейшие из них, после еще одного испытания, получают от императора титул «чуан-юань» — что-то вроде поэта-лауреата — и назначаются императорскими экзаменаторами в провинции или на другие столь же важные должности. (Для сравнения: о том, как обстояли на сей счет дела в Японии, см. в конце поста.) Вильгельм Гансович Грубе, российско-немецкий этнограф и синолог, в своей работе «Духовная культура Китая: литература, религия, культ» (СПб.: Брокгауз—Ефрон, 1912) уточняет: Таким литературно-селекционным путем формировался китайский институт «мандаринства». Хотя «мандарин» — не китайское слово: оно образовано через португальское посредство от санскритского «мантрин» — ‘советник’. Китайское же именование императорского чиновника — «гуань».«Небесное» министерство народного просвещения тоже сформировано из филологических богов. Самые главные из них три: • Вэнь-чан-гун (‘Дворец процветания словесности’) обитает на шестизвездном созвездии, находящемся над ручкой ковша Большой Медведицы (не то Гончих Псов, не то Ориона — не уточняется). И в каждом храме Конфуция ему воздвигнуты алтари. Как жертвенный дар Вэнь-чан-гуну обычно приносят луковицы (игра слов: «цун» — и ‘луковица’, и ‘остроумие’). Отец, впервые отправляющий сына в школу, посылал с ним в подарок учителю вовсе не цветочки, а пучок луковиц. <Хоть съесть можно. А цветы просто жалко…> • Бог Куй-син проживает непосредственно на Большой Медведице. Своим жутковатым внешним видом он тоже обязан каламбуру: «куй» — ‘демон’. На самом деле это один из любимейших богов: он награждает своих избранников литературной славой. Из его тела вырастают кисть и слиток золота; вместе они образуют благопожелательную игру слов: «он наверняка отличится». • И порождение народного культа — божество «чжу и» (‘красное облачение’): личного имени у него нет. Своим происхождением оно обязано легенде о том, как однажды экзаменатор, собиравшийся забраковать какую-то работу, был остановлен таинственной фигурой седобородого старца, облаченного в красное. И резко передумал. <Так что чжу и, очевидно, бог китайской халявы. Или, может, китайского блата…> К слову, чиновников в Китае было на порядок меньше, чем в Европе. Гигантское Серединное царство управлялось всего 2100 мандаринами, делившимися на 9 классов. <В одном только моем родном вузе их, по-моему, столько же, благослови их Небо.> Впрочем, мандарином быть — не то чтобы сахар. Во-первых, им нельзя было получать место в родном округе, окружать себя подчиненными из числа родичей и даже служить с ними в одной и той же провинции (долой семейственность). И каждые 3 года их переводили на новое место, чтобы они не пускали корней. Во-вторых, они получали места обычно после долгого ожидания, а так как кандидатам на государственные должности зазорно заниматься торговлей или ремеслами, то до этого приходилось жить в счет будущих окладов. В должность, в случае удачи, они вступали уже обремененные долгами. Кроме того, на получаемый оклад мандарин обязан был содержать целую армию секретарей, писцов и слуг, которые от правительства жалованья не получали. В-третьих, этот пост отнюдь не был синекурой. Мандарин во вверенном ему районе являлся не только представителем правительства, но главным полицмейстером, судьей, податным инспектором, «предводителем дворянства» и нотариусом. В-четвертых, он отвечал за все, что там творилось. При этом от него требовалось всеведение и даже предвидение: никакие отговорки не учитывались. Любые нежелательные эксцессы, вплоть до уголовщины, были в глазах властей прежде всего свидетельством дурного управления мандарина. По этой причине ему приходилось содержать целый штат шпионов и доносчиков — и в то же время ограждать от доносов себя самого. Податями он облагал население по своему произволу, но знал, что если зарвется, то действия его могут быть обжалованы перед высшим начальством и это грозит ему огромным штрафом. Если же мандарин и тогда не образумится, могло случиться, что ему «поднесут паланкин», т. е. подвластное население явится торжественной процессией в ямынь, предложит мандарину сесть в паланкин и вынесет его за городские ворота <какой полезный обычай — вот бы у нас такой ввести>. В подобных случаях правительство, заботясь о поддержании спокойствия в стране, обычно брало сторону населения и назначало нового мандарина. Вот тут и думай, стоит ли рваться в мандарины… Что же до китайского дворянства, то жаловалось оно за личные заслуги, причем исключительно военные. Дворяне, как и чиновники, делились на 9 классов. Каждый класс носил на одежде лоскуты ткани с вышитыми шелком изображениями соответствующей его чину птицы или зверя (аналоги погон). Обладатели высших титулов могли передавать их потомству, но не бесконечно: титул «герцога» наследовался в 26-ти поколениях, а дворянское достоинство 8-го класса — лишь в одном. Так что дворянство мало-помалу вымирало. Потомственное дворянство в Китае составляли лишь прямые потомки Конфуция и Кохсинга (завоевателя Формозы, т. е. Тайваня) да 8 старейших маньчжурских княжеских родов. Как обстояли дела при подобном уклоне образования с такой сферой, как медицина? Рассказывает русский дипломат, врач, китаевед и ботаник Александр Алексеевич Татаринов: «О состоянии медицины в Китае». СПб., 1853. Медицина была «свободным искусством». Умеющий врачевать мог занимать какую-нибудь иную должность в государстве, военную или гражданскую, а мог и просто быть «вольным художником». Между частными врачами можно было встретить и разжалованных чиновников, и продавцов аптекарских лавок, поднатаскавшихся в выписывании рецептов, и неудачливых живописцев, и крестьян (особенно практикующих иглоукалывание)… Нередко врач по совместительству был астрологом. Рядовой китайский врач знал наизусть какую-нибудь сокращенную медицинскую книгу — обычно сборник рецептов. Некоторые из них были, вероятно, эффективными, но более типичны рекомендации вроде следующей: «При переломе конечности пережгите до пепла панцирь краба и размешайте пепел в вине; полученную смесь пейте и натирайте ею место перелома». В простонародье к фамилиям врачей часто присоединяли прозвища в соответствии с их пристрастиями к тем или иным методам лечения, рецептам и пр., например: Горячительный Ван или Укрепляющий Лю. <А весело, должно быть, жить с прозвищем вроде Слабительный Ху!> Только при минской династии был учрежден медицинский приказ, но он открывал врачам дорогу исключительно на придворную службу. Для этого нужно было, опять же, сдать экзамен (рассуждение на заданную тему о какой-либо болезни и ее лечении). Выдержавшие его имели право через несколько лет сдать еще один экзамен — и лучшие из них принимались в придворный штат. Впрочем, вскоре эти экзамены стали проводиться только формально, и должности раздавались по связям. Частные же врачи выезжали за счет разных «секретных лекарств», которые охотно раскупались жаждущими чудесных исцелений. Чем таинственнее состав и нахальнее его реклама, тем больше народу на него клевало. Над воротами дома врача обычно висели доски (предполагалось, что они поднесены в знак благодарности больными) с хвалебными надписями, выполненными золотыми или другими яркими красками: «храм благодеяния», «узнает болезни как дух» и т. п. Чем больше досок, тем громче слава врача, поэтому нередко они делались на заказ. Для врача очень важно красноречие, ибо китайская медицина базируется на тех же общефилософских представлениях, что и вся наука в целом: «инь», «ян» и т. д. Поэтому пациент обыкновенно рассуждал и даже спорил с врачом о болезни, ее причинах и лечении. Всякий китаец, даже не будучи врачом, знал, какая болезнь происходит от гнева, какая внутренность пострадает от известного рода привычек, как выражается преобладание в теле холода (хань-ци) или жара (жэ-ци) и пр. — и что надо принимать во всех этих случаях. Никакой больной не сомневался, что боль в левом подреберье означает страдание печени, произошедшее от гнева. Редко к больному звали одного и того же врача. Обычно если прописанный им рецепт не помог сразу, то приглашали другого. Бывало, что врачей звали одного за другим — и потом сравнивали рецепты: те, в которых было больше сходства, считались лучшими. Если сходства не было, прибегали к ворожбе и полагались на ее результат. Обычай, не позволявший врачу посещать больных без повторного приглашения, чтобы наблюдать за течением болезни, мешал развитию медицины в Китае, равно как и запрет на анатомирование и запрет на какой-либо осмотр женщин (особенно знатных), за исключением пульса, по которому и приходилось ставить диагноз, и т. д. Врачи не принадлежали к «благородному» сословию, хотя и имели право перейти в него (в отличие от такой отъявленной черни, как цирюльники или актеры). Но для подобного взлета по социальной лестнице врачам опять-таки нужно было сдать экзамен — отнюдь не по медицине, а по тому же классическому конфуцианскому канону. Тем не менее китайцы уважали успешных докторов, даже если те были «лаовай» — иностранцами. Описан случай, когда в британское консульство приехал за сотни верст китаец: во исполнение воли умирающего отца, которого когда-то излечил иностранный врач, он привез подарки со следующим примечательным адресом: «Его превосходительству великому английскому дьяволу, консулу NN». Вот где настоящая вежливость. И животрепещущий вопрос о том, как избежать загробных неприятностей. Его освещает российский и советский ученый-востоковед Ипполит Гаврилович Баранов, автор работы «Загробный суд в представлениях китайского народа» (Харбин, 1928). «Книга яшмовых правил», созданная около 1900 лет назад, была предназначена для малообразованных людей — ибо «образованные в таких наставлениях не нуждаются». Среди прочего она сообщала, что у человека есть две души: одна неотделима от тела и после смерти может превратиться в темную сущность гуй, если человек при жизни был невыдающейся личностью. Именно этой душе, чтобы ее умилостивить, нужны те предметы, которые кладутся в могилу, и последующие жертвоприношения. Духовная же душа хунь после смерти от тела отделяется и попадает на небо, если человек был уважаем и занимал определенный пост, или — в противном случае — в ад. Полагали, будто простые люди вообще не имели этой души — либо она играла незначительную роль. Также считалась неполноценной душа маленького (лет до восьми) ребенка, и если такие дети умирали, то их не хоронили на семейном кладбище, а бросали в «детские башни» — сложенные из кирпича массовые гробницы. А душа умершей роженицы попадала в чистилище, и нужны были особые очистительные жертвы, чтобы вызволить ее оттуда. <Так что рожать надо было со всей ответственностью, не вводя семью в лишние расходы…> В китайском аду тоже 9 кругов <информация Данте подтверждается>. Кары, которые приходится там претерпевать грешникам, похожи, да и многие грехи, по нашим понятиям, вполне ожидаемые. Однако — внимание! — опасность попасть туда в случае отсутствия деятельного раскаяния угрожает также тем, кто: • Делал добро неискренне • Из-за ничтожной причины сердился на другого человека • Давал больному неясные советы о лекарстве и брал за это деньги <«чудо-средства» и их реклама имеют историю в веках, да…> • Не уступал дороги калекам и старикам • Думал, будто император не заботится о подданных <мыслепреступление!> • Выбрасывал на улицу разбитые стекла и осколки посуды • Выбрасывал на улицу навоз домашних животных <и безответственно гулял с собачками по утрам> • Подговаривал другого затеять судебную тяжбу • Произвольно разрушал стены жилища <это о вас, мои дорогие соседи со своим вечным ремонтом> • Посылал анонимные письма • Лил соленую воду на землю, где растет трава <а что насчет современных гербицидов типа «а перед нами всё цветет, за нами всё горит»?> • Самовольно называл себя большим чиновником • Бранил злых духов <а вот не надо портить отношения, не надо!> • Не слушался старших родственников и с посторонними осуждал их • Занимался пересудами • Не платил налогов <и не спал спокойно> • Не исполнял государственных законов • Подвергался наказанию от государства <еще и на том свете догонят и добавят> • Будучи осужденным преступником или ссыльным, бежал из тюрьмы или ссылки • Ходил в кумирни и ставил там свечи с целью прогуляться и посмотреть на толпу <это тебе не клуб, понимаешь!> • Вышивал на своей одежде и занавесях солнце, луну, звезды, дракона и феникса • Нарушил правила фэн-шуй • Жаловался на погоду <внимание, мы все в зоне риска!> • Рисовал порнографические картины и писал порнографические книги • Хранил такие книги и не сжег их • Непочтительно обращался с писаной бумагой и книгами • Знал, о чем говорят хорошие книги, но не исправлял своего дурного поведения • Учитель, который учил нестрого, из-за чего ученики потеряли даром много времени <вот она, правильная точка зрения> • Ученый, который не любил объяснять хорошие книги женщинам и детям • Недобросовестные буддийские и даосские монахи, а также ученые, в аду продолжают читать свои книги, чтобы не терпеть других наказаний… но при плохом освещении! <вот где подстава так подстава> Бонус. Для тех, кому интересно сравнить, — ситуация с образованием в Японии XIX века. Источник — Масатаро Саваянаги. Конкретную работу указать не могу, ибо сие взято из книги «Всё о Японии» (М., 2008), редакторы которой забили на все правила издания: нет даже аннотации, из которой можно было бы узнать, что это сборная солянка из публикаций XIX века. Интернет сообщает, что Масатаро Саваянаги (1865–1927) — реформатор японской системы образования, педагог, психолог, социолог, министр образования Японии, бывший последовательно президентом университетов Тохоку, Киото и Тайсё. Он стал также президентом Института преподавания английского языка. В средние века образование в Японии распространялось на небольшой круг людей и ограничивалось китайской и японской литературой, а также воспитанием нравственности. Правда, в эпоху Токугавы ситуация в этом отношении постепенно улучшалась, и к 1872 году, когда начались реформы, около 43 % мальчиков и 15 % девочек в возрасте 15 лет уже умели читать. Это был неплохой показатель даже по европейским меркам. Реставрация Мэйдзи сопровождалась резким скачком, в результате которого была выстроена многоуровневая система образования «западного» типа. 1-Й УРОВЕНЬ: элементарная школа. Тут обучались дети в возрасте от 6 до максимум 14 лет. Простая элементарная школа (бесплатная) — 4 года. Преподаваемые предметы: учение о нравственности (преподается как чисто светское, без религиозного элемента), японский язык, арифметика и гимнастика. «Местный компонент» может включать еще несколько предметов, вроде рисования, пения и рукоделия; для девочек — еще и шитье. Высшая элементарная школа (за умеренную плату) — еще 2–4 года. К указанным выше предметам прибавляется японская история и «науки». Для мальчиков могут быть добавлены сельское хозяйство, торговля, ремесла, английский язык. На этот уровень переходило около 60% учеников (похоже на старую советскую систему: 8 и 10 классов). Число классов в элементарных школах не превышало 12-ти, а число учеников каждого класса — 70-ти (для 1-й ступени) и 60-ти (для 2-й). 70 учеников в классе… Ну, с японской дисциплиной это, может и представимо… Зато преподаватель, прослуживший 15 лет, уже имел право на пожизненную пенсию, которую его семья продолжала получать даже после его смерти. (Позавидуем?) 2 УРОВЕНЬ: «лицеи». Городские школы для мальчиков средних классов общества. Примерно соответствовали западным лицеям. Обучение минимум 5 лет. Преподаваемые предметы (в скобках указано число условных ЗЕТ — зачетных единиц трудоемкости за все 5 лет): Нравственные науки (5), японский и китайский языки (32), другие иностранные языки (33), история и география (15), математика (20), естественная история — т. е. биология (6), физика и химия (7), основы права и политэкономии (2), рисование (4), пение (3), гимнастика (15). При этом книги религиозного характера, входившие в программу, подлежали предварительной проверке японского Минпроса <опиум для народа — только по государственным рецептам!> В 1902 г. городские школы посещало 102 тысячи учеников. Высшие женские курсы — аналог городских школ, только для девушек. Обучение продолжалось 5–7 лет. Преподается все то же, что и для юношей, кроме физики, химии, права и политэкономии. Добавлялись иногда педагогика и рукоделие. Для желающих были факультативы по курсу искусства (от 2 до 4 лет). В 1902 г. высшие женские курсы посещало 17,5 тысяч учениц. <По-моему, вполне продвинутая программа для начала ХХ века, хотя от тогдашнего населения страны это в сумме всего 2,66%.> 3 УРОВЕНЬ: учительские семинарии. Обыкновенные семинарии готовили учителей для элементарных школ. Туда поступали в возрасте 15-20 лет. Курс обучения был рассчитан на 4 года (для мужчин) и на 3 (для женщин). Расходы на обучение несли местные кассы; взамен выпускники обязаны были по окончании курса отработать в школе: мужчины 10 лет, а женщины — 5 (ну точно советская система распределения!). Число студентов в группе — не более 40. В перечень дисциплин к уже названным выше добавлялась педагогика; для мужчин — коммерческие науки, для женщин — домоводство. В программе предусматривалась также «педпрактика» в школе! В целом это соответствует отечественному пединститутскому факультету начального образования. В 1902 г. в таких семинариях обучалось 12 тысяч мужчин и 2 тысячи женщин. Высшие семинарии, которых было только две — в Токио и Хиросиме, — готовили учителей городских школ, высших женских школ, а также кадры для себя. Программа обучения: Подготовительные курсы (1 год): нравственные науки, японский язык, китайская литература, английский язык, математика, логика, рисование, музыка и гимнастика. Главный курс (3 года): японский, китайский и английский языки, история, география, физика, химия. Специальный курс (1 год). (Тоже соответствует структуре современных вузовских образовательных программ: т. наз. блок спецдисциплин.) В программе также была «школьная педпрактика». Расходы студентов оплачивались прикрепленными школами, и после выпуска требовалось в возмещение отработать 7 лет. Высшая гимназия для женщин, единственная в Японии, делилась на 3 курса: литературный, научный и курс искусств, к которым присоединялись родственные науки. Существовал также дополнительный спецкурс и курс для получения ученой степени. Выпускницы были обязаны отработать в системе женского образования минимум 5 лет. В 1903 г. в высших семинариях обучалось 807 мужчин и 361 женщина. 4 УРОВЕНЬ: высшие школы. Их цель — подготовка к поступлению в императорский университет. Необходимость в этом уникальном, чисто японском звене образовательной системы диктовалась тем, что одного японского языка было недостаточно для обучения в университете: лекции читались на европейских языках. Учащиеся должны были выбрать два из трех языков: английский, немецкий или французский. Основной упор делался не на разговорную речь, а на чтение литературы. Курс длился более 3 лет и имел 3 отделения: 1) юридическая и литературная деятельность; 2) инженерное искусство и сельское хозяйство; 3) медицина. Существовали и другие подготовительные школы — к примеру, при Военной академии. Директором этой школы на одном из этапов своей карьеры как раз был Масатаро Саваянаги; успел он также побывать и руководителем Высшей коммерческой школы. В 1903 г. в высших школах обучалось 4781 студентов. 5 УРОВЕНЬ: императорские университеты. Они состояли из университетских аудиторий, имевших целью облегчить изучение искусств и наук, и высших школ. Университетов было два: в Токио и Киото. Университет в Киото состоял из 4 факультетов: юридического, медицинского, историко-филологического и естественного с инженерно-научным. В Токио факультетов было 6: инженерный и естественный существовали раздельно, и добавлялся еще сельскохозяйственный. До поступления нужно было пройти 14-летний школьный курс: 6 лет элементарной школы, 5 лет лицея и 3 года высшей специальной школы. Курс учения для юристов и медиков составлял 4 года, а для прочих факультетов — 3 года. В 1903 году в императорских университетах обучалось 4076 студентов (0,01 % населения страны). А в 1907 г. открылся еще и университет Тохоку, президентом которого стал все тот же Масатаро Саваянаги. В 1913 г. он первым в стране начал принимать женщин и иностранцев. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. Туда можно было поступить после окончания «лицея», т. е. средней (или высшей женской) школы. В числе правительственных специальных школ было 5 медицинских, одна школа иностранных языков, одна школа искусств и одна музыкальная академия. В специальных школах, основанных местными властями или частными лицами, чаще всего изучалась медицина, юриспруденция и литература. Минимальный срок обучения — 3 года. (Примерно соответствует нашим колледжам.) ТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. Они совершенствовали учащихся по трем направлениям: промышленности, земледелия и торговли. В каждой из таких школ было 3 класса: низший, средний и высший. Абитуриенты (не моложе 14 лет) должны были иметь как минимум 8-летнее образование. Всего таких школ было 7, обучение занимало время в диапазоне от 6 месяцев до 4 лет. (Профтехобразование, что-то вроде наших ПТУ и ВТУЗов.) СМЕШАННЫЕ ШКОЛЫ. Они могли быть учреждены городскими общинами или частными лицами с разрешения и под наблюдением правительства. В 1902 г. таких школ существовало 1474 (из них, кстати, 15 — для слепых и немых), и в них обучалось более 96 тысяч человек. Свернуть сообщение - Показать полностью

16 Показать 12 комментариев |

|

#книги #история #магия #длиннопост

С.Зотов, Д.Харман. Средневековая магия. М.: АСТ, 2022. ХРИСТИАНСТВО ПРОТИВ МАГИИ У древних египтян и жителей Месопотамии не существовало отдельного слова для религии, а отдельного для магии (как и для науки). Первыми, кто заговорил о магии как о чем-то отдельном от религии, были древние греки. Римляне, как и греки, считали магию чужеземным, злым и лживым искусством. Уже в «Законах двенадцати таблиц» (V в. до н.э.) за колдовство полагалась смертная казнь; позже появились законы, запрещавшие любовные напитки, ритуалы, наводящие порчу, книги с рецептами зелий... Христианская церковь, естественно, была настроена категорично по отношению к демонам. Святой Франциск на фреске Джотто «Изгнание демонов из Ареццо»:  Показать полностью

25 2516 Показать 12 комментариев |

|

#книги #длиннопост #история

Майкл Эдвардс. Повседневная жизнь Древней Индии. М., 2021. Сохранилось мало достоверных источников по Древней Индии. Отсутствие исторических хроник объясняется не безразличием к предмету или низким уровнем культуры, а укоренившимся ощущением единства прошлого и настоящего. В сохранившихся работах придворных поэтов и летописцев реальные события мифологизированы. Показать полностью

17 179 Показать 8 комментариев |

|

#книги #история #длиннопост #картинки_в_блогах